Самолёт Р-1 с советскими моторами М-5 стал уже вполне надёжен. Напомню, самолет был версией английского «de Havilland D.H.9A» образца 1916-го. Но с него началось первое в истории нашей страны массовое производство самолётов. По маршруту Москва – Тегеран должен лететь пилот Я.Н. Моисеев с бортмехаником П.В. Морозом на самолете «Искра». Планом предусматривалось за два дня достичь Тегерана и, погостив там два – три дня, за те же два дня вернуться в Москву.

В 1924 году Моисеев уже совершил один полет в Персию по маршруту Москва – Энзели. Полет «Искры» начался глубокой ночью 14 июля и проходил по графику. Двадцатиминутные остановки для дозаправки экипаж сделал в Харькове, Ростове и Минеральных Водах.

14 июля, в 17 часов 32 минуты «Искра» благополучно приземлилась на бакинском аэродроме, где экипажу были преподнесены приветственные адреса и жетоны, как установившим всесоюзный рекорд скорости. 2500 км пути были пройдены за 16 часов полетного времени. 15 июля самолет вылетел из Баку в Пехлеви (ныне – Энзели). Преодолев 320 километров, Моисеев благополучно приземлился в Пехлеви.

В тот же день, вылетев в 15 часов, Моисеев и Мороз попытались добраться до Тегерана, но, несмотря на все усилия, они не смогли преодолеть Менджильские горы ввиду чрезвычайно сильной грозовой облачности, проливного дождя и сильного ветра. Пришлось вернуться в Пехлеви, и лишь на следующее утро продолжить полет. В горах самолет нестерпимо трепало ветром. Были моменты, когда экипажу казалось, что очередной порыв бросит их на скалы. Однако, самолет, мотор и экипаж блестяще выдержали тяжелое испытание, и долетели до Тегерана без инцидентов. 16 июля, в 8 часов утра, «Искра» опустилась на тегеранском аэродроме. 24 июля в 12 часов 10 минут ночи «Искра» вылетела из Тегерана. Всю территорию Персии – от Тегерана до Энзели (в том числе Менджильские горы) – «Искра» прошла ночью. В 3 часа 20 минут ночи Моисеев сделала первую двадцатиминутную остановку в Баку. В Минеральных Водах «Искра» спустилась в 8 часов 30 минут утра и ровно через час вылетела в Харьков, куда прибыла в 14 часов 25 минут.

Из Харькова Моисеев вылетел в 15 часов 28 минут. Перелетом Тегеран – Москва были установлены новые всесоюзные рекорды скорости полета – 185 км/час и продолжительности полета за один день – 3200 километров за 17 часов 30 минут.

В 1926-м СССР организовал PR-перелёты уже на запад. Самолет ПМ-1 был построен в 1925 году на авиационном заводе №1 (бывший «Дукс»). Имел обозначение R-RMPH ПМ-1 и двигатель "Майбах", мощностью 260 л.с. 10 июня 1925-го совершил первый полет (летчик А. И. Жуков). Во время перелета Москва-Пекин были запланированы эксплуатационные испытания. Из-за переноса перелета с 15 июня на 10 июня в нем не участвовал. 26 июня 1925 года совершал показательные полеты на Центральном аэродроме на Ходынском поле. После этого самолет был отправлен в перелет до Ленинграда (летчик Н. П. Щебанов). Во время перелета из-за неисправности двигателя, не долетев до Ленинграда, совершил вынужденную посадку у станции Гряды Октябрьской железной дороги, перевернувшись и получив повреждения. Был сломан воздушный винт, погнут киль, поврежден лонжерон правой части верхнего крыла; экипаж не пострадал. Самолет возвращен в Москву на ГАЗ №1 для ремонта. В мае 1926-го зарегистрирован, как R-RUSS и получил имя собственное "Московский Авиахим". Летом 1926-го на самолете был запланирован перелет протяженностью 6100 км по маршруту: Москва - Кенигсберг - Франкфурт - Париж - Франкфурт - Кенигсберг - Москва. 15 июля 1926-го в 2.30 ночи самолет отправился в перелет из Москвы (летчик Н. П. Щебанов, механик С. В. Баранцев и пассажир главный инженер Гражданской авиации В. М. Вишнев). 15 июля 1926-го в 10 часов 15 минут утра приземлился в Кенигсберге, преодолев 1180 км. 15 июля 1926-го вылетел из Кенигсберга во Франкфурт. Через полчаса совершил вынужденную посадку в 75 км от Кенигсберга по причине сбоя работы двигателя. Устранив неисправность, 15 июля 1926-го самолет прибыл в Данцинг. 17 июля 1926-го, преодолев 320 км, совершил перелет Данциг - Шведт, совершив три вынужденные посадки по причине течи в моторе. 20 июля 1926-го совершил перелет Шведт - Берлин, преодолев 80 км. 19 июля 1926-го вылетел из Берлина, но возвратился обратно. 21 июля 1926-го вторая попытка, преодолев 320 км, совершил вынужденную посадку в 100 км восточнее Кельна. Далее перелет не продолжался, по причине неисправности самолета. Во время неудачно закончившегося перелета самолет преодолел 11 посадок, из них 5 вне аэродрома.

Параллельно с западным перелетом, 15 - 16 июля должен был состояться и второй перелет на восток - в Турцию, но по метеорологическим условиям он был перенесен на 19 июля.

19 июля, в 2 часа ночи, с аэродрома имени Троцкого Р-1 «Красная Звезда» с экипажем в составе заместителя начальника Научно-опытного аэродрома (НОА) по летной части П.Х. Межераупа, бортмеханика М.И. Голованова и пассажира - журналиста М.Е. Кольцова вылетела в Анкару.

В 5 часов 43 минуты Межерауп приземлился на харьковском аэродроме. В 7 часов 55 минут «Красная Звезда» вылетела в Севастополь.

Следующая остановка состоялась в 11 часов 58 минут на Качинском аэродроме. Здесь на торжественной встрече Межерауп заявил, что полет идет очень легко, и он от него совершенно не устал.

После короткой остановки в Севастополе Межерауп повел «Красную Звезду» в перелет через Черное море. Для обеспечения безопасности экипажа в случае аварийной посадки на воду, еще ранним утром 19 июля в море вышли суда. Этот этап полета оказался очень тяжелым. Экипаж встретился в открытом море с грозовыми тучами, которые стали причиной неоднократной смены курса и высоты полета. Горы на Анатолийском берегу оказались окутанными облаками, что вынудило Межераупа еще раз изменить маршрут. Но, несмотря ни на что, самолет пришел в Анкару в заданное время. При этом 600-километровый участок пути был пройден за 3 часа 30 минут. Посадка, происходившая уже в темноте, на незнакомом аэродроме в Анкаре, не удалась. Самолет сломал шасси. После неудачного приземления Межерауп передал президенту турецкой республики Кемалю-паше цветы, сорванные накануне в Москве. Советская пресса подробности аварийной посадки не освещала и, вспомнила она об экипаже Межураупа лишь через два дня, рассказывая о традиционных дружеских приемах и банкетах.

Маршрут Москва - Харьков - Севастополь - Анкара протяженностью 1940 км был пройден за 11 часов 16 минут полетного времени со средней скоростью 178 км/час. «Красная Звезда» была оставлена в Турции, а экипаж возвратился на Родину пароходом.

Основа ракетного движения ракет - это порох. Пришло время делать заряды такие, чтобы горели устойчиво и долго. Чтобы не портились при хранении и не детонировали при ударе. И чтобы поменьше дыма. И много чего ещё - стоимость, безопасность, удобство производства...

Отличие ракетных порохов от артиллерийских - кардинальное. Пушкарям надо, чтоб порох сгорал мгновенно. Ракетчики хотят, чтобы он горел медленно, но выделял как можно больше газов (но не дыма - демаскирует)

Химики царской России не смогли создать удовлетворительных порохов для ракет. После революции и гражданской стало ещё хуже - разруха. Но была страна, где химия была впереди планеты всей и оружейников поразила массовая безработица. Германия. Как только СССР отказался ввергнуть Германию в пучину мировой революции, была налажена передача порохов, технологий и специалистов из Германии в СССР. Порохами занимались многие, в том числе кустарно, как Артёмьев с Тихомировым. Но были, конечно и другие, а немецкие химики оставались безвестными. Так что когда был получен удовлетворительный ракетный порох и кем - вопрос спорный. Называют и 24-й го и 26-й и 28-й. Тем не менее, основа всего, ракетный порох был получен. Назывался он ПТП (пироксилино-толуоловый порох) и применялся целых 12 лет, пока его не заменили более прогрессивным порохом Н (нитроглицериновый). ПТП имел немецкое происхождение, был запущен в производство в 1926=м и содержал 76,5% пироксилина, 23% толуола и 0,5 % централита*.

*Централит - это диметил-дифенил-мочевина, вещество, созданное в 1906 г. в Германии, в Центральной научно-технической лаборатории военного министерства в городе Нойбабельсберг. Он использовался как замедлитель. Название получил в честь лаборатории

Он отличался от предложенного Граве ещё в 1916-м году, но всё же ему выдали 5 ноября 1926-го патент на замену форсового ракетного топлива на цилиндр с глухими каналами.

АИР-1 – первый самолет авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева. Название - в честь председателя ЦС Осоавиахима Алексея Ивановича Рыкова. Но - удачно переводится как air = воздух.

Яковлеву не слишком везло с покровителями. В 18 лет он пытался поступить в ВВА (Военно-воздушную академию им. Жуковского). Он сдал экзамены, но принят не был. Поскольку его дед в свое время держал в Москве свечную мастерскую и имел подряд на освещение Большого театра. Вплоть до 1937-го его самолёты назывались АИР (вплоть до АИР-18 в 1937-м), но в 1937-м Рыков был признан троцкистом, арестован и расстрелян. И Яковлев срочно переименовал самолёты в ЯК. А в 1934-м он женился на приёмной дочке одного из лидеров революции - латыша Яна Рудзутака. В 1937-м тот был объявлен шпионом и в 1938-м расстрелян. А Яковлев с женой (я так понимаю) быстро развёлся.

После этого самолеты А.С.Яковлева обозначались только порядковым номером, например "22 Яковлева", либо порядковым номером с указанием назначения - ББ-22, И-26, УТ-2 и др. вплоть до И-30. Это продолжалось до декабря 1940-го, когда по постановлению правительства все советские самолеты получили названия по первым буквам фамилий главных конструкторов (в том числе Як). При упоминании в литературе самолетов АИР их стали именовать "Я" в отличие от "Як". Обозначение АИР было восстановлено в 1966-м.

АИР-1 был небольшим двухместным самолетом, имеющим открытую кабину. Он был построен в единственном экземпляре в 1927-м. На данном самолете было установлено 2 незарегистрированных мировых рекорда: по продолжительности и дальности полета. Нюанс - то и другое в разы меньше даже не рекордных авиаперелётов за границей. Дело в том, что аппарат не признали самолётом, а только авиэткой. И в своём классе это действительно был рекордный полёт. Право, я не могу чётко назвать разницу между самолётом и авиеткой. Вначале на аппарат ставились двигатели от мотоциклов и назывались они авиамотоциклеткой, потом название сократили и стали так называть аппараты с мотором до 35 л.с. Потом подняли планку до 100 л.с. и даже до 300 л.с. А самолёт Райтов имел мощность 12 л.с., но никто его авиэткой не называл.

Важнее то, что Яковлев продолжал работу и создал много хороших самолётов. В октябре 1925-го Александр Яковлев возвратился из Коктебеля, где построенный им второй планер АВФ-20 успешно совершал полеты и был премирован. Молодой помощник моториста начал обдумывать новую конструкцию. В этот раз он решил строить не планер, а легкий спортивный самолет. По принятой тогда терминологии авиетку. За помощью и советом он обратился к Владимиру Пышнову. Именно Пышнов предложил будущему известному авиаконструктору заняться постройкой двухместной авиетки. После долгих раздумий Яковлев согласился проектировать двухместную машину под английский двигатель «Cirrus» мощностью в 60 л.с., этот мотор в нескольких экземплярах был закуплен Авиахимом. Основной базой для данной работы стала существовавшая тогда ячейка Общества содействия обороне (ОСО). Предполагалось разработать военную авиетку для службы связи с двигателем в 40-60 л.с., максимальной скоростью не менее 120 км/ч, посадочной – 50 км/ч и запасом топлива, которого хватило бы на 3 часа полета.

Строили будущий АИР-1 под непосредственным руководством А. С. Яковлева в зале бывшего ресторана. Работы велись только в нерабочее время по вечерам с 5 до 11 часов. Так создавалось КБ Яковлева. Все работы по постройке авиетки заняли без малого 8 месяцев. При этом Пышнов и будущий авиаконструктор С. В. Ильюшин, а также ряд руководителей ВВА стали злостными критиками, но запретить работы не могли.

1 мая 1927-го самолёт перевезли на Центральный аэродром. Свой первый пробный полет машина совершила 12 мая. Полет прошел с большим успехом, пилотировал самолет летчик Юлиан Иванович Пионтковский. Именно 12 мая 1927-го принято считать датой рождения ОКБ А. С. Яковлева.

Летные испытания, состоявшие из 12 полетов, проводимые в течение 2-х недель спецкомиссией продемонстрировали отличную управляемость и устойчивость машины. Для определения «средней технической» (крейсерской) скорости созданного самолета был организован перелет по треугольнику Москва-Серпухов-Кашира-Москва общей протяженностью в 264 км. Данный полет продолжался 129 минут.

А.С.Яковлев и Ю.И.Пионтковский внесли в Комиссию по организации больших советских перелетов 1927 года предложение провести спортивный перелет Москва - Харьков - Севастополь - Москва. Когда оно обсуждалось в комиссии, ее председатель С.С.Каменев никак не хотел давать согласия. Никогда еще спортивные самолеты в СССР не летали на такое расстояние, да и смущала кустарная постройка машины. И все же после долгих сомнений и предложения лететь только до Тулы было получено разрешение на первый дальний перелет авиетки.

Перелет был назначен на 9 июля 1927-го. В два часа ночи Ю.И.Пионтковский с А.С.Яковлевым в качестве пассажира вылетели в направлении Харькова. Однако низкая облачность и сплошные дожди в районе Серпухова заставили машину вернуться в Москву.

Вторично Пионтковский и Яковлев вылетели 12 июля 1927 года, опять в 2 часа ночи. На сей раз погода благоприятствовала им, но вскоре из-за низкой облачности пришлось снижаться до высоты 40-50 м. До Севастополя, с посадкой и четырехчасовым отдыхом в Харькове, прошли за 10 часов 30 минут летного времени со средней скоростью 135 км/ч. Яковлев буквально лежал, меж ногами - дополнительный бак с бензином.

В Севастополе вместо пассажира установили приготовленный заранее бак на 90 кг. Общий запас топлива получился 190 кг. С таким запасом Ю.И. Пионтковский 19 июля 1927 года в 3 часа 45 минут вылетел из Севастополя и в 19 часов 15 минут приземлился на московском центральном аэродроме, преодолев без посадки 1420 км за 15 часов 30 минут, причем бензина оставалось еще на 1 час полета, а масла - на 3 часа.

Обратный полет проходил в крайне неблагоприятных условиях: сильный встречный ветер на протяжении всего пути, туманы, дожди и даже град, из-за чего полет продолжался на 3 часа дольше, чем предполагалось. Средняя скорость составила всего 92 км/ч.

И только после этого Яковлева допустили слушателем в ВВА.

Официальная регистрация достижений легкомоторной авиации началась после 1 мая 1927-го, когда ФАИ ввела в действие первую классификацию легких самолетов, предусмотрев три категории в зависимости от веса пустого самолета: первая - двухместные, до 400 кг (при установлении рекорда оба места должны быть заняты); вторая - одноместные, до 200 кг; третья - одноместные, от 200 до 350 кг. По каждой категории регистрировались: дальность по замкнутому маршруту и по прямой; скорость по замкнутому маршруту 100 км; высота.

Поскольку АИР-1 летел без пассажира и вес пустого самолета не превышал 350 кг, он соответствовал третьей категории, по которой первые официальные рекорды дальности составляли: 868 км (18-19 мая 1927 года, "Кодрон", француз Франсуа Жозеф Торе), 1228 км (9 сентября 1927 года, "Авиа"), 1400,2 км (30 сентября 1927 года, снова "Кодрон"). По продолжительности полета АИР-1 в 1927-м также превосходил зарубежные авиетки. (Подобные достижения ФАИ регистрировала с 1930 года). Даже когда была получена более высокая, чем у АИР-1, дальность по прямой в третьей категории - 1564 км на самолете "Форд" 21 февраля 1928-го, то и этот полет был менее продолжительным (13 часов 40 минут), чем полет АИР-1. СССР вошел в ФАИ в сентябре 1935-го, поэтому рекорды АИР-1 остались неофициальными, хотя, безусловно, превышали мировой уровень.

24.04.1927 в доме 68 на Тверской улице (он же дом 28 по ул.Горького) в Москве открылась на два месяца Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов, посвященная 10-летию советской власти. За два года до этого в Москве возникла АИИЗ ("Ассоциация изобретателей-инвентистов").

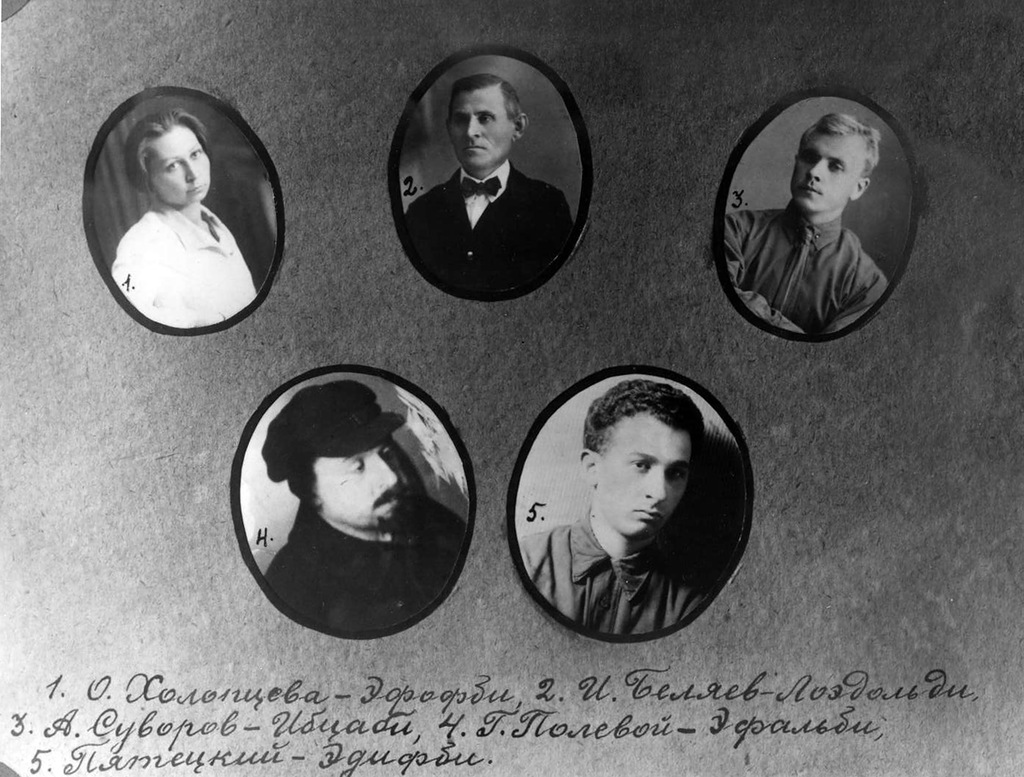

АИИЗ возникла в 1925-м. Её председателем был избран 26-летний Александр Сергеевич Суворов.

Аоисты называли себя всеизобретателями, создали свой "всечеловеческий" язык будущего с алфавитом из 11 символов, который постепенно стал бы универсальным межпланетным и всекосмическим из-за своей простоты. Придерживались вегетарианства, отличались антимилитаристскими взглядами и убеждениями, не пили, не курили. Желали преобразовать мир на принципах целесообразности и разумности. Считали, что глупо проводить треть жизни во сне. Разумный человек должен тратить на сон минимум времени. Радикально предполагали изменить и питание человека. Особенно в связи с тем, что люди слишком много и часто едят, аоисты мечтали изобрести так называемые пиктоны - специальные пилюли, содержащие концентрированную пищу. Питание пиктонами должно было быть редким и безвыделительным. Хотели также, чтобы люди носили маски, поскольку неразумная природа многих обделила красотой. В перспективе аоисты планировали создать искусственные солнца и устроить межпланетное сообщение. Конечной целью аоистов было достижение вечной жизни.

В клубе АИИЗ, располагавшемся в доме №68 по Тверской улице (в настоящее время - дом №28), читали популярные научно-технические доклады, обсуждали изобретения своих товарищей, делали сообщения об интересных технических новинках. В начале 1926-го в АИИЗ пришли два изобретателя - москвич Георгий Андреевич Полевой и киевлянин Александр Яковлевич Фёдоров. Они предложили создать в АИИЗ секцию межпланетных сообщений, переименованную вскоре в Межпланетный отдел технического сектора. В качестве первого шага Межпланетный отдел провёл заседание по случаю 45-летия со дня смерти Николая Ивановича Кибальчича. Почти все члены АИИЗ считали, что постройка КК и полёты на другие планеты - дело ближайших нескольких лет, поэтому там были укомплектованы добровольные пассажирские коллективы для полёта на Луну, а также группа «марсиан» из 30 человек. Капитаном этого «отряда космонавтов» избрали Г.А. Полевого. Члены Межпланетного отдела стали считать основным направлением изучение ещё мало известных тогда работ К.Э. Циолковского «для их распространения и пропаганды». План действий по этим вопросам они сформулировали в письме к Циолковскому от 5 февраля 1927 г. Тогда же Полевой и Фёдоров предложили организовать техническую выставку достижений отечественных и зарубежных учёных и изобретателей в области межпланетных сообщений. Придумали и официальное название - «Первая Мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов и конструкций изобретателей разных стран». В числе организаторов выставки был техник-конструктор Захар Григорьевич Пятецкий. На приглашение участвовать в выставке откликнулись Роберт Годдард, Вальтер Гоман, Макс Валье, Роберт Ладеман. На помощь энтузиастам пришёл главный художник-оформитель Москвы Иосиф Павлович Архипов, который изваял гипсовый бюст Циолковского. 24 апреля 1927-го выставка открылась в двух смежных залах клуба АИИЗ, работала два месяца и закрылась в конце июня. Её посетило около 12000 человек. Принял участие в Первой всемирной выставке моделей и проектов межпланетных аппаратов в Москве и Ф.А. Цандер. Он продемонстрировал там свой макет корабля-аэроплана для космических полётов.

Впрочем, это была не первая выставка. Киевляне еще в 1925-м устроили выставку о завоевании мирового пространства. И была она действительно Первой, но очень скромных масштабов. Через год в АИИЗ был организован Сектор пропаганды и популяризации звездоплавания. Выставка на Тверской имела 7 отделов: астрономия и астрофизика, воздухоплавание и авиация, будущие космические пути сообщения между Землей и другими планетами, научно-фантастический период, научно-реалистический период (здесь основное внимание уделялось Н.И.Кибальчичу), планово-теоретически-изобретательский период (основное содержание этого отдела - труды Циолковского), изобретательско-конструкторский период (с проектами Ф.А.Цандера и других российских конструкторов, а также немцев Оберта, Валье, Гансвиндта и Гомана, американцев Годдарда, Никольса и Гуля, француза Эсно-Пельтри, австрийцев Улинского и Ландемана, англичанина Уэльша). Основной объем работы выставки (включая добывание экспонатов, изготовление моделей, проведение экскурсий) выполнили на общественно-добровольных началах энтузиасты.

Иван Степанович Беляев - бывший политкаторжанин, участник гражданской войны, персональный пенсионер республиканского значения. По состоянию здоровья (в тюрьме он заболел туберкулезом легких) он не мог работать на выставке с большой нагрузкой, но вдохновлял коллектив межпланетчиков.

Президент АИИЗа Александр Сергеевич Суворов - участник гражданской войны. Окончив среднюю школу, добровольцем ушел в Красную Армию и сражался против Колчака и Врангеля. Руководитель сектора, занимался организационными вопросами.

Изобретатель-конструктор Георгий Андреевич Полевой был путешественником, прошел пешком по странам Европы более 15000 километров. Был солдатом в первую мировую войну и сражался с белогвардейцами в гражданскую. Стал шофером, затем летчиком. На выставке он взял на себя техническое руководство.

Ольга Викторовна Холопцева - библиотекарь. С 1915-го и после революции работала в госпиталях, ухаживала за ранеными. Активно выполняла общественную работу. Вела большую переписку, связанную с проведением выставки, организовала вегетарианскую столовую, доход от которой пошел на финансирование выставки.

Захар Григорьевич Пятецкий занялся материальным снабжении выставки.

Все эти люди были членами «Межпланетного сектора» и инициаторами замечательной выставки. К ним присоединились еще двое: летчик и изобретатель Александр Яковлевич Федоров, восторженный последователь Циолковского, и московский художник Иосиф Павлович Архипов, проводивший в те годы крупнейшие оформительские работы в столице. Его пригласили оформить выставку.

Вот эти семеро смелых, воодушевленных идеей на грани фантастики, и создали в кратчайший срок выставку по космонавтике.

Наняли столяра, жестянщиков, художников-рисовальщиков. Помещение выставки, до последнего дня перед открытием, служило мастерской. Здесь пилили, строгали, паяли, клеили, только жестянщики работали в подвале, так как они сильно стучали. Федоров, Полевой и Пятецкий ютились там, где находили свободное место.

Готовясь к выставке, обратились к Циолковскому. Получили от него адреса зарубежных деятелей, занимавшихся проблемой полета в мировом пространстве. Стали рассылать письма зарубежным пионерам космонавтики.

Охотно откликнулся на приглашение Макс Валье - «Ваше письмо от 9 февраля с. г. меня очень обрадовало и я сделаю все от меня зависящее, чтобы пойти Вам навстречу», - далее следовал перечень посылаемых печатных работ и лиц, занимающихся проблемой межпланетных полетов.

Валье писал о трудной жизни, о падении в горящем аэроплане и лечении в госпитале, о борьбе с нуждой; для заработка он писал статьи, читал лекции, показывал публике в телескоп луну и звезды.

«...Чувствую, - говорится в письме, - что Вы проникнуты совершенно другим духом, чем тот, который господствует здесь... Наверное, на открытии выставки состоится большое торжество. К сожалению, я еще не имею ракетного корабля, который позволил бы преодолеть расстояние от Москвы до Мюнхена за один час... Полет в мировое пространство будет слиянием техники с культурой. Я рад, что могу сотрудничать для Высшего идеала человечества».

Пришли письма от Франца Улинского, Роберта Годдарда, Вальтера Гомана. Зарубежные пионеры космонавтики очень интересовались Циолковским и его работами, охотно откликнулись на приглашения.

«Я интересуюсь вашим планом открытия выставки, - писал Гоман. - Считаю правильным выявить первых творцов этой идеи», - речь идет о межпланетных полетах.

Фантастика! Русские первыми отважились устроить выставку, когда в капиталистических странах еще никто не помышлял об этом.

"...Художник И. Архипов оформил витрину, изобразив лунный пейзаж: на горизонте из-за острых пиков лунных гор выглядывал сине-зеленый диск Земли, ближе у края большого кратера высилась космическая ракета, а неподалеку от нее, взобравшись на скалу, всматривался в лунные дали фанерный человечек в скафандре..."

Висят аоистские лозунги: "Мы, космополиты, изобретем пути в миры!", "Через язык АО изобретем все!" и вывеска "Всеизобретальня".

Был уголок писателей: Жюля Верна и Герберта Уэллса с их космическими средствами передвижения в виде снаряда и сферы. Для рекламных целей, контур Земли вырезали так, чтобы была возможность подсвечивать его в вечернее время, добавляя тем самым планете реалистичности.

Н. А. Рынин писал ее организаторам: «...не могу не выразить удивления, как Вам, с ничтожными средствами, удалось организовать такую интересную и богатую материалами выставку, которая, несомненно, во многих посетителях ее должна была возбудить ряд вопросов научно-технического характера и пробудить в них интерес к астрономии, проблеме межпланетных сообщений и к выработке миросозерцания вообще».

Выставку посетило 12 тысяч человек

Модель межпланетного космического корабля изобретателя Фридриха Артуровича Цандера. При полете корабля в низших, более плотных слоях атмосферы в качестве силовой установки должен был использоватся поршневой двигатель особой конструкции, работавший на бензине и жидком кислороде, либо воздушно-реактивный двигатель, использовавший в качестве окислителя кислород окружающего воздуха. При достижении же разреженных слоев атмосферы должны были включаться жидкостные ракетные двигатели, а ставшие ненужными части большого самолета, изготовленные из металлов с высокой теплотворной способностью, втягивались в корпус и расплавлялись с тем, чтобы использоваться в качестве дополнительного горючего. Для спуска на Землю или другие планеты, обладающие атмосферой, служили добавочные малые крылья, дававшие возможность совершать посадку без каких-либо затрат горючего.

Не должен быть забыт инженер Вячеслав Павлович Невдачин, технолог на авиазаводах. Он строил свои авиетки вместе с рабочими Московского трамвайного парка — членами Общества друзей Воздушного флота. Первая авиетка «Буревестник» С-2 представляла собой несколько переделанный планер «Буревестник», участвовавший в состязаниях в 1923-м. На планер установили мотоциклетный двигатель в 7 л.с., но мощность его даже для лёгкой машины оказалась недостаточной. После форсирования двигателя до 12 л.с. Невдачин в 1926-м построил авиетку «Буревестник» С-3, которая хорошо летала и с колесным и с лыжным шасси. Получив настоящий авиационный двигатель мощностью 18 л.с. (Blackburn Tomtit), Невдачин и его помощники построили следующий самолёт— «Буревестник» С-4. Эта авиетка оказалась исключительно удачной. Скорость достигала 140 км/час, разбег и пробег — минимальные. На ней можно было выполнять все фигуры простого пилотажа. Лётчик-испытатель А. И. Жуков 29 июля 1927-го установил на С-4 рекорд высоты для лёгких самолётов (более 4 км или даже 5,5 км - сведения из разных источников разнятся). Правда, официально рекорд не зарегистрирован, так как СССР не входил в ФАИ... на нем был совершен перелет Москва-Одесса.

В апреле 1927-го Комиссия Осоавиахима по организации больших советских перелетов анонсировала шесть воздушных экспедиций.

Дальневосточный перелет планировалось совершить на самолете АНТ-3. Командиром экипажа был назначен летчик В.Б. Копылов. Маршрут Москва - Токио ни одним из иностранных летчиков еще не был преодолен за срок менее 7 - 8 дней. Копылов же намеревался преодолеть дальневосточный маршрут, по крайней мере, за 4 дня.

В июне Комиссия по перелетам уточнила первоначальные планы.

В прессе сообщалось, что «…на Дальний Восток вылетает, вместо серьезно заболевшего В.Б. Копылова, летчик С.А. Шестаков с механиком Фуфаевым на самолете АНТ-3 «Наш ответ» … Перелет в Токио и обратно предполагается совершить через Владивосток - Корею, охватив всю Сибирь и Дальневосточный край. Перелет в каждый конец займет несколько дней, но, во всяком случае, меньше недели».

Дальневосточный перелет планировалось совершить по маршруту Москва – Сарапул – Курган – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Чита – Благовещенск – Спасск – Пиньянг – Окаяма – Токио.

Комиссия по перелетам заявляла, что перелет предполагается совершить в пять – шесть дней. Остановка в Токио намечалась на 3 – 5 дней, после чего самолет должен был возвратиться обратно.

Летчики, совершавшие до сих пор полеты на Дальний Восток, шли через Манчжурию. «Наш ответ» впервые должен был пройти в обход Манчжурии, над глухими таежными районами.

20 августа в 6 часов 10 минут утра самолет АНТ-3 «Наш ответ» под управлением пилота С.А. Шестакова с бортмехаником Д.В. Фуфаевым вылетел с Центрального аэродрома в дальневосточный перелет. В тот же день в 11 часов 29 минут самолет прилетел в Сарапул.

Из Сарапула Шестаков вылетел 21 августа в 3 часа 20 минут утра. От Сарапула до Красноуфимска, а далее до Свердловска Шестаков шел исключительно по компасу, так как сильный туман не давал возможности ориентироваться по земле. Сделав короткую остановку в Кургане, в тот же день в 14 часов 25 минут авиаторы прилетели в Омск.

Из Омска «Наш ответ» вылетел 22 августа, в 3 часа 25 минут утра. В Новосибирске сделали короткую остановку и отправились дальше – в Красноярск, куда прилетели в 17 часов 10 минут вечера. Уже от Новосибирска началась тайга, над которой можно было идти только по компасу. Экипаж пролетал над местностью откуда, в случае аварийной посадки, ему пришлось бы не менее двух недель пробираться к ближайшему человеческому жилью. Перелет проходил в неблагоприятных метеорологических условиях при сильном встречном ветре, сильной облачности и частых грозах.

23 августа, в 10 часов 10 минут утра экипаж Шестакова прилетел в Иркутск и в 2 часа дня вылетел дальше. Несмотря на полученное из Верхнеудинска сообщение, что весь район закрыт туманом, Шестаков и Фуфаев все же решили лететь. И действительно, около Верхнеудинска они попали в полосу сильной облачности, которую им с трудом удалось преодолеть.

Начиная от Иркутска, начались холода, и легкая одежда экипажа не обеспечивала необходимого комфорта. По утверждению Шестакова, экипаж «чувствовал себя довольно плохо». Кроме преследовавшей экипаж «Нашего ответа» непогоды, добавлял проблем и пресловутый «человеческий фактор». Шестаков сетовал на то, что «плоха была подача метеорологических сводок до Иркутска, после Иркутска она улучшилась». При этом нужно заметить, что если неизбалованный (как все советские летчики) подобными «услугами» летчик выразил свое неудовольствие на страницах печати, то, вероятно, этих метеосводок часто просто не было.

23 августа, в 15 часов 25 минут «Наш ответ» вылетел из Верхнеудинска в Читу. Туман был настолько плотным, что авиаторам пришлось вернуться обратно, и только утром следующего дня они смогли вылететь в Читу. Начиная от Куни до Читы, самолет шел под проливным дождем, при сильном встречном ветре но, несмотря ни на что, 24 августа в 19 часов советские авиаторы опустились на аэродроме в Чите.

25 августа, в 11 часов утра Шестаков и Фуфаев вылетели из Читы в Нерчинск, где спустя три часа произвели посадку. В Нерчинске экипаж, пережидая непогоду, выполнил тщательную проверку мотора, необходимую для уверенного преодоления предстоящих сложных участков маршрута.

26 августа рано утром при сильном встречном ветре самолет «Наш Ответ» вылетел из Нерчинска в Благовещенск и в 9 часов 40 минут утра опустился на благовещенском аэродроме.

27 августа, в 5 часов 30 минут утра, Шестаков и Фуфаев вылетели из Благовещенска, а в 13 часов 20 минут прилетели в Спасск.

Вылет из Спасска состоялся 28 августа, в 4 часа утра. Вылетев из Спасска, «Наш ответ» оказался над Кореей. Из-за сильной облачности Шестакову пришлось держать высоту более 1800 метров. Посадка в Пиньянге оказалась чрезвычайно тяжелой. Садиться пришлось в ущелье, на площадке шириной всего в 50 метров, близ самого моря. Только после ряда тяжелых и бесплодных попыток Шестакову удалось посадить самолет.

В следующие дни, экипаж АНТ-3 пережидал бушевавший на Дальнем Востоке тайфун.

31 августа, в 9 часов 20 минут утра, «Наш ответ» вылетел из Кореи и в 16 часов 20 минут опустился в японской Окаяме. Перелет над Японским морем Шестаков и Фуфаев проделали на сухопутном самолете, лишенном каких-либо приспособлении на случай возможной вынужденной посадки на воду.

1 сентября, в 8 часов 59 минут утра, «Наш ответ» вылетел из Окаямы в Токио.

О посадке в Токио японское агентство печати «Синбун Ренго» сообщало: «Аппарат советского летчика Шестакова опустился на аэродроме Тацикава в сопровождении 12 японских аппаратов, в том числе 5 гражданских. Механик Фуфаев сошел на землю первым. Шестаков и Фуфаев обменялись рукопожатиями с советским послом, с представителем министерства путей сообщения, с мэром Тацикава, с командиром 5 авиационного полка и с директором бюро авиации под оглушительные приветственные крики нескольких сот видных должностных лиц и десятков тысяч местных жителей. Вслед за этим состоялся устроенный должностными лицами банкет – первый из длинной серии предстоящих чествований».

Прием в Японии нашим авиаторам был оказан безупречный. Над гостиницей, в которой они жили, развевался советский флаг. Улицы, по которым проезжали авиаторы, также были украшены красными серпасто-молоткастыми полотнищами.

Шестакову и Фуфаеву на одном из банкетов были вручены массивные золотые значки с рубинами японского авиационного общества.

Десять дней продолжались празднества в честь прилета советского самолета. Экипаж, столкнувшись с традиционным японским гостеприимством с многочисленными банкетами, порой был лишен возможности должным образом отдохнуть.

11 сентября, в 8 часов 47 минут утра «Наш ответ» вылетел из Токио. Полет проходил в очень трудных условиях. Из Токио через Окаяму прилетели в Осаку. Затем был полет над Японским морем, в то время когда даже японские рыбаки не выходили в море, пережидая тайфун. Над Кореей Шестакову пришлось набрать высоту более 3000 метров, чтобы пройти выше облаков.

12 сентября «Наш ответ» опустился в Пиньянге, а 13 сентября, сделав остановку в Спасске, достиг Хабаровска.

14 сентября Шестаков и Фуфаев были в Благовещенске.

15 сентября, в 6 часов утра, «Наш ответ» вылетел из Благовещенска в Читу, куда благополучно прибыл в 14 часов 30 минут.

16 сентября авиаторы приземлились в Верхнеудинске, где экипажу, по метеоусловиям пришлось задержаться на сутки.

Лишь утром 17 сентября, когда туман, обволакивавший весь район Байкала, слегка разрядился, «Наш Ответ» стартовал в Иркутск, где приземлился в 13 часов. В Иркутске из-за неблагоприятной погоды пришлось заночевать.

18 сентября «Наш ответ» приземлился в Красноярске, 19-го – в Новосибирске.

20 сентября, в 6 часов 30 минут утра, Шестаков вылетел из Новосибирска.

В тот же день, в 10 часов 25 минут утра, «Наш ответ» приземлился в Омске, откуда в 12 часов 40 минут вылетел в Курган.

На участке маршрута от Иркутска до Кургана Шестаков характеризовал погоду как «отвратительную». В Кургане же она стала «убийственной».

Вновь переждав непогоду, 21 сентября Шестаков и Фуфаев вылетели из Кургана, а в 12 часов 20 минут дня совершили посадку в Сарапуле. Из Сарапула Шестаков планировал лететь прямо в Москву, но из-за плохой погоды пришлось приземлиться в Казани. В 14 часов 10 минут «Наш ответ» вылетел из Сарапула и благополучно опустился на казанском аэродроме в 15 часов 30 минут.

И далее погода не предвещала ничего хорошего: на всем пути от Казани до Москвы – полоса сплошных дождей и сильный встречный ветер. Ввиду этого Шестаков решил заночевать в Казани и дождаться более благоприятной погоды.

Утром 22 сентября «Наш ответ» вылетел из Казани, а в 15 часов 30 минут произвел посадку в Москве.

На Центральный аэродром для торжественной встречи прибыли Зам. наркомвоенмора и зам. предреввоенсовета СССР И.С. Уншлихт, Начальник ВВС РККА П.И. Баранов, Генеральный секретарь Осоавиахима М.А. Алексинский, японский чрезвычайный посол в СССР Танака, и другие официальные лица.

С.А. Шестаков и Д.В. Фуфаев на самолете АНТ-3 с мотором М-5 преодолели около 21700 километров за 153 часа полетного времени. Полет вместе с десятидневным отдыхом в Японии продолжался 32 дня. Кроме того, около 1400 километров было пройдено на сухопутном самолете над морем.

В ходе перелета мотор М-5 продемонстрировал удивительную надежность. Отработав, установленные 70 часов ресурса, он, по официальному заявлению Шестакова, был в отличном состоянии и позволил завершить перелет, наработав при этом без отказов еще 83 часа.

Владислав Константинович Грибовский - знаменитый авиаконструктор. Воспитанник Гатчинского сиротского интерната в 1909-м увидел не очень удачные попытки взлететь французского летчика Леганье. Было ему 10 лет. Проникся мечтой к полётам, подрос, зимой 1924-1925 гг. в свободное от службы время спроектировал и совместно с коллегами по службе изготовил первый аппарат, получивший обозначение Г-1. Планер был выполнен полностью из дерева, обшит фанерой и полотном. Отличием от большинства современников являлось наличие шасси с деревянными колесами. Осенью 1925-го первенец Грибовского был представлен в качестве планера-парителя на III Всесоюзные планерные состязания в Коктебеле. Конструктору удалось выполнить несколько полетов, доказавших рациональность конструкции и удовлетворительные летные характеристики. Спустя несколько дней, при буксировке к месту старта, порыв ветра подхватил легкий планер и разбил его. После возвращения с планерного слета Грибовский стал инструктором в школе повышения летного мастерства «Стрельбом» (стрельбы и бомбометания) в Серпухове. Здесь он приступает к разработке рекордного планера Г-2 и четырехместного Г-3.

Планер был построен в 1927-м и принял участие в очередных состязаниях, показавших его весьма неплохие летные качества. После проведенных доработок, коснувшихся в основном уменьшения чувствительности рулей, аппарат под обозначением Г-2бис строился во многих планерных кружках и мастерских как тренировочный паритель вплоть до 1935-го. Учитывая популярность Г-2бис, организация «СнабАВИАХИМ» выпустила его рабочие чертежи, которые дополнялись рассылкой отдельных деревянных элементов и узлов для самостоятельной сборки планера.

В 1928-м Г-2 открывал очередной слет планеристов в Коктебеле. На Г-2 Грибовский впервые среди советских планеристов предпринял удачную попытку парящего полета в термических восходящих потоках. Ранее полеты выполнялись только в так называемых «потоках обтекания», то есть — в потоках, огибающих длинную, покатую гору Узун-Сырт возле Коктебеля.

Г-2 Грибовского явился первым советским планером, способным к самостоятельным, свободным полетам в термических потоках. В дальнейшем парящие полеты на Г-2бис освоили несколько поколений советских планеристов.

В начале 1930-го Грибовского назначают начальником Московской школы летчиков Осоавиахима. По его инициативе был создан широко известный Тушинский аэродром, а на базе школы в дальнейшем образовался Центральный аэроклуб Осоавиахима.

В 1932-м переходит работать в Московское конструкторское бюро (МКБ) Осоавиахима, а через год становится его начальником. Под руководством Грибовского были построены первые советские гидропланеры Г-12 и Г-16.

В 1938-м на базе Московского конструкторского бюро и планерного завода создается опытный отдел и Грибовский становится его руководителем. Здесь были спроектированы и построены его последние самолеты в Осоавиахиме: скоростной Г-26 и двухмоторный тренировочный Г-27.

В начале 1939-го планерный завод закрыли. В марте 1940-го Владислава Константиновича назначили главным конструктором вновь созданного ОКБ-28, а уже 22 мая 1941 года под его руководством был создан тренировочный истребитель Гр-28 «Кречет» (ТИ-28). С началом Великой Отечественной войны ОКБ Грибовского получило срочное задание разработать 11-местный десантный планер. Интенсивная работа над планером, получившим обозначение Гр-29 (в серии — Г-11), началась 7 июля, а 2 сентября состоялся первый его вылет. Через неделю испытаний было принято решение о серийном производстве этой машины. Г-11 применялся в ряде операций Великой Отечественной войны, хорошо зарекомендовал себя при снабжении белорусских партизан и при высадке десанта под Киевом. Серийное производство планера продолжалось до 1948-го.

В 1940—1943 гг. Грибовский — начальник и главный конструктор ОКБ, в 1943—1948 — главный конструктор и директор (с 1947) авиационного завода.

Под его руководством были созданы учебно-тренировочные планеры Г-2бис, Г-6, Г-7, Г-9, Г-13; первый в СССР гидропланёр Г-12; спортивно-тренировочные самолёты Г-10, Г-14, Г-22, Г-23, Г-25.

Всего в период с 1925-го по 1942-й Грибовским было создано 17 планёров и 20 самолетов, на многих из них был установлен ряд мировых рекордов.

Умер в 1977-м.