Испания. 1936-й. Правительство теряло популярность. Социалисты и левые республиканцы мечтали вернуть себе власть. На руку оппозиции сыграли и коррупционные скандалы и стремительное ухудшение жизни простых испанцев.

В 1934-м в Испании появилась левая республиканская партия (ЛРП), которая быстро стала серьёзной политической силой. Осенью 1935-го премьер-министр Леррус и часть его администрации оказались замешаны в коррупции. У президента Саморы не было другого выхода, кроме как отправить в отставку премьер-министра и всё правительство. А премьером стал Чапаприета.

Левые стремительно создали леводемократический блок, который в 1936-м получил название «Народный фронт». В него вошли: леволиберальные партии, каталонские и баскские националисты, социалисты, коммунисты и другие представители различных политических сил. На очередных выборах «Народный фронт» одержал победу. Власть вновь оказалась в руках Мануэля Асаньи. Первым делом правительство «Народного фронта» объявило политическую амнистию. В общей сложности на свободе оказались более 15 тыс. заключённых. Затем Асанья добился восстановления Женералитата Каталонии.

Спустя несколько месяцев Асанья стал президентом Испании, заменив на этом посту Алкалу Самору, который ушёл в отставку. Во главе правительства встал Сантьяго Касарес Кирога — галисийский либерал. Социалисты в состав правительства не вошли — они добровольно отказались от этого, несмотря на крупнейшую фракцию в Кортесах. Кортесы — региональные сословно-представительные собрания превратились в парламент.

Асанья и Кирога понимали шаткость своего положения, поэтому пытались укрепить власть аграрной реформой. Всего за несколько месяцев было распределено свыше 750 тыс. га земли (в период с 1932-го по 1935-й было распределено всего 119 тыс. га). Начали создаваться кооперативы. Но люди были недовольны очередью на землю, которая растянулась на несколько лет, а также неэффективностью кооперативов — не хватало техники. Дошло до того, что отчаявшиеся крестьяне начали захватывать поместья, пытаясь прокормить семьи. Нарушение закона привело к конфликтам с национальной гвардией. А потом в Испании начались проблемы с продовольствием. По всей стране прокатилась волна стачек, то и дело происходили конфликты между левыми и правыми экстремистами. Бушевали массовые демонстрации.

Политические партии, как правящие, так и оппозиционные, вместо того, чтобы объединиться, наоборот, сознательно разжигали конфликты. Одни боялись потерять власть, другие — мечтали её вернуть. В итоге Испания оказалась в социальном кризисе такого масштаба, что политика правительства оказалась неспособной остановить надвигающуюся катастрофу.

Проблем у Испании было так много, что власть не понимала, что надо решать в первую очередь. Полуфеодальный строй, отсталая экономика, межнациональная и межклассовая вражда. Идеологическая ненависть и тотальная нищета. Гнёт землевладельцев, непонятные и не отрегулированные трудовые отношения. Национальные меньшинства (каталонцы, баски, галисийцы) требовали автономий и негативно относились к централизованной власти Мадрида. Их численность составляла более четверти всего населения страны. Гражданская зрела с начала XX века и разразилась, наконец.

17 июля 1936-го правые силы попытались совершить военный переворот. Началась Гражданская война.

Началом Гражданской войны стал путч 17-18 июля. Мятеж подняли представители Испанского военного союза (ИВС), полулегальной организации, состоящей из консервативно настроенных офицеров.

Началом Гражданской войны стал путч 17-18 июля. Мятеж подняли представители Испанского военного союза (ИВС), полулегальной организации, состоящей из консервативно настроенных офицеров.

Испанский военный союз был основан в 1935-м генералом Хосе Санхурхо. За три года до образования организации он попытался организовать путч, но безрезультатно. После чего генерал покинул Испанию. ИВС являлся организацией, негативно настроенной по отношению к республике. В первую очередь из-за политики власти, которая ущемляла права военных. Санхурхо считал, что только они способны «спасти Испанию», захватив власть путём военного переворота.

Лидерами Испанского военного союза были генералы Франсиско Франко и Мануэль Годет, а фактическим руководителем организации являлся генерал Эмилио Мола, которого прозвали «Директором». Касарес Кирога и его правительство настороженно относились к ИВС, понимая, что военные могут принести много проблем, поэтому попытались нейтрализовать опасность. Поскольку ни арестовать, ни ликвидировать противников власть не могла, она их разъединила. Годета отправили служить на Балеарские острова, Молу сослали в Наварру, а Франко «выделили» Канарские острова. Вторым шагом стало заигрывание с Республиканским антифашистским военным союзом (РАВС), который распространял своё влияние на армию и был лоялен Народному фронту. Однако эта политика встретила жёсткий отпор в лице правых радикалов, в основном, фалангистов. Фаланга — политическая партия в Испании с ультраправыми взглядами.

ИВС продолжали готовится к перевороту. Они переманивали на свою сторону опытных солдат, высокопоставленных офицеров. Однако мятежники не вели переговоров с представителями ВВС, поскольку те являлись приверженцами либеральных и социалистических идей. Мола решил не тратить на переговоры время, он заключил ряд важных соглашений с монархистами и ультраправой Фалангой. Кроме этого, лояльно к заговорщикам относилась и Гражданская гвардия, желавшая вернуть часть своих прав, которые забрал «Народный фронт». Однако полной уверенности в успехе у Молы не было. Дело в том, что несмотря на количество союзников, многие офицеры штурмовой гвардии остались верны республике.

Власть знала о том, что ИВС готовит мятеж, но не воспринимала это всерьёз. И сам Франко не был уверен в успехе. Более того, в конце июня он даже отправил Касаресу Кироге послание, в котором попросил вернуть его на материк, а также недвусмысленно намекнул на мятеж. И - ничего. И только после этого Франко, окончательно разочаровавшийся в действующей власти, дал согласие на участие в путче.

Официально путч начался 17 июля в Марокко. На деле он стартовал на день раньше. Бунт подняли марокканские части, в общей сложности 14 тыс. человек. Их поддержало исламское духовенство. Следом мятеж поднял испанский Иностранный легион, в котором служили 11 тыс. человек. К путчистам присоединились ещё 20 тыс. человек из Африканской армии, которые считались элитой вооружённых сил Испании.

В Мадриде на мятеж практически никак не отреагировали. Касарес Кирога сделал запрос, чтобы выяснить обстановку в Марокко. Генерал Гомес Прадо ничего конкретного сообщить не смог, вскоре его арестовали мятежники.

К вечеру 17-го числа путчисты контролировали не только столицу Марокко, но и все крупные города. Те офицеры, которые пытались защитить республику, были расстреляны. Успешным мятеж оказался и на Канарских островах, где командовал Франко. По легенде, путчисты получили кодовую фразу «над всей Испанией безоблачное небо», что являлось сигналом для начала военных действий в метрополии. Однако сейчас многие историки считают это мифом.

Мятеж перекинулся на Испанию. Главным плацдармом путчистов на континенте стала Андалусия. При этом население провинции было на стороне «Народного фронта», а столица Севилья являлась бастионом коммунистов и анархистов. Но Мола решил рискнуть, и удача улыбнулась путчистам. Генерал Гонсало Кейпо де Льяно сумел захватить Севилью и переманить на свою сторону гарнизон. А 20 июля в город прибыли Африканские части. Несмотря на сопротивление коммунистов и анархистов, отбить столицу Андалусии им не удалось. Затем путчисты захватили и другие города провинции. Однако полностью взять её под контроль у них не вышло. В Малаге, Альмерии и некоторых других населённых пунктах сторонники «Народного фронта» отбили атаки. Тем не менее Эмилио Мола достиг своей цели — в Андалусии был создан плацдарм для дальнейшего наступления.

Власть бездействовала. 18-го числа правительственное радио сообщило: «В некоторых районах протектората отмечено повстанческое движение. Но на полуострове никто к этому заговору сумасшедших не примкнул. Правительственных сил достаточно для его скорого подавления». Этой ложью «Народный фронт» лишь усугубил своё положение. Более того, Касарес Кирога отказал своим сторонникам, желавшим получить оружие для борьбы с повстанцами. Глава правительства распорядился отменить военное положение, объявленное путчистами, снял лидеров заговора с занимаемых постов и распустил восставшие армейские части. Эти меры были бесполезны и он ушёл в отставку в ночь с 18 на 19 июля. Его место занял Диего Мартинес Баррио — умеренный либерал. Он попытался договориться с Молой, предложив ему сформировать правительство национального единства взамен на прекращение мятежа, но Мола отказался.

Баррио рисковал, попытавшись договориться с мятежниками. И проиграл. Левые партии и профсоюзы восстали против главы правительства, обвинив его в измене и капитуляции. Баррио ушёл в отставку, пробыв на посту всего 8 часов. После этого власть получил левый либерал Хосе Хираль. Он сформировал новое правительство, а также распорядился дать оружие защитникам «Народного фронта». Этот шаг себя полностью оправдал. Путчисты, столкнувшись с сопротивлением, не смогли занять многие территории.

Мадрид продолжал жить своей жизнью. В городе практически ничего не говорило о том, что в стране начался путч. Сторонники «Народного фронта» вели перестрелки с его противниками. Армия же не вмешивалась, наблюдая со стороны. И только 19 июля в Мадриде было объявлено военное положение, которое ввёл генерал Хоакин Фанхуль, а заодно он объявил себя командиром столичного военного округа. Его власть продержалась лишь несколько дней. 21 июля противники путчистов взяли его в плен и расстреляли. Мятеж в Мадриде был подавлен.

Ожесточённое сопротивление, которые оказали республиканцы, не позволило мятежникам быстро распространить свою власть. Они сумели взять Наварру и Старую Кастилию, где были патриархальные взгляды. А вот в Испанском Леванте им ничего не удалось сделать. В Валенсии мятеж и вовсе не состоялся. Небольшой успех был в Альбасете, но республиканцы быстро выбили мятежников из города.

Провалилась попытка захвата власти в Каталонии. Роман Мола, младший брат «Директора», который служил в Барселоне, советовал мятежникам не трогать Каталонию. Дело в том, что там власть была сосредоточена в руках национал-либеральных, ультралевых анархистских организаций, а также коммунистов. Однако Эмилио Мала не стал слушать младшего брата. Главные события в Каталонии развернулись 19 июля. В Барселону вошли войска под предводительством генерала Годеда. Путчисты сумели захватить центр города и важнейшие учреждения: телеграф, почту, вокзал. Однако до арсенала первыми добрались анархисты. Вооружённые противники мятежа сумели уже к вечеру окружить путчистов. Те попытались прорваться, но не смогли. Роман Мола погиб, а Годед попал в плен. Вскоре его казнили. В остальных городах Каталонии мятеж не произошёл.

22 июля положение прояснилось. Мятежники сумели установить свою власть примерно на трети территории, в основном на северо-западе. При этом лишь Севилья и Сарагоса — 2 города из 10 крупнейших — оказались под контролем путчистов. Это продемонстрировало, что сторонников «Народного фронта» много и они не хотели сдаваться без боя. Более того, даже в захваченных мятежниками городах происходили бунты. Только в одной Ла-Корунье путчистам пришлось казнить более 7 тыс. сторонников республики.

Путч угасал. Мятежники не смогли переманить на свою сторону ни ВВС, ни ВМФ. Всего через несколько дней у них возникла острая нехватка вооружения и боеприпасов. Пополнить запасы было негде. Главные военные заводы располагались в Астурии и Каталонии, то есть провинциях, выступивших на стороне «Народного фронта».

А тут ещё трагедия. Из Португалии в Испанию решил вернуться опальный генерал Санхурхо. 20 июля он отправился на самолёте, чтобы лично принять участие в путче. Перед вылетом пилот предупредил генерала, что крылатая машина перегружена, нужно убрать часть багажа. Но Хосе Санхурхо ответил: «Я должен буду облачиться в лучшие одеяния, как подобает новому правителю Испании».

До Испании "правитель" не долетел. Самолёт разбился, генерал погиб. Для путчистов это стало настоящей трагедией. Им пришлось в экстренном порядке собрать коллегиальное руководство, которое возглавил генерал Кабанельяс. Но время было упущено — путчисты не смогли реализовать поставленные задачи. Однако на них обратили внимание лидеры фашистской Италии и нацистской Германии.

Вскоре после гибели Санхурхио путч превратился в полномасштабную гражданскую войну, а у мятежников появился новый лидер — генерал Франсиско Франко.

Франко и его сторонники не хотели прибегать к помощи иностранных государств. Они понимали, что Италия и Германия за помощь предъявят счёт. За их вмешательство придётся платить. Но чаша весов начала склоняться в пользу сторонников Второй республики и Франко согласился принять помощь. И вскоре в Испанию отправились самолёты из Италии и Германии. В них прилетели не только добровольцы, но и регулярные части. По приблизительным оценкам, на стороне Франко сражались свыше 100 тыс. итальянцев и около 30 тыс. немцев. Германия даже отправила туда авиаотряд «Кондор», который практически полностью уничтожил в 1937-м баскский город Гернику. Однако союзники были и у республиканцев. На помощь «Народному фронту» отправились антифашисты из европейских стран, а также Северной Америки. В историю они вошли как интербригады. Прибыли в Испанию знаменитые писатели и публицисты. Но главную роль в Гражданской войне играли не внешние силы, а внутренние. По легенде, у генерала Молы спросили, какая из 4-х колонн, наступающих на Мадрид, первой войдёт в город. И Мола ответил, что это будет пятая колонна, подразумевая своих сторонников, находящихся в Мадриде. Выражение «пятая колонна» с тех пор стало нарицательным.

Коммунистическую партию Испании возглавляла Долорес Ибаррури, основательница компартии в 1922-м. Именно благодаря стараниям Ибаррури в Испанию начали прибывать интербригады. Важную роль в противостоянии играли анархисты. К 1930-м годам в их Национальной конфедерации труда (НКТ) состояли около 2 млн человек. А в Федерации анархистов Иберии (ФАИ) ещё несколько сотен тысяч. В 1936-м анархисты попробовали осуществить эксперимент, приняв программу «Концепция либертатного коммунизма». Она подразумевала создание коммун и синдикатов, ликвидацию денег, замену армии на рабочую милицию, а также децентрализацию планирования экономики.

Во время мятежа анархисты встали на защиту республики. Однако очень быстро борьба с националистами превратилась в войну с капитализмом. Рабочие-анархисты захватывали предприятия, а крестьяне-анархисты — земли помещиков. Затем стали появляться отряды народной милиции. Быстро НКТ сумела укрепиться в Каталонии и Арагоне, развитых и богатых провинциях. Появились вооружённые формирования, возглавляемые Буэнавентурой Дуррути. И эти отряды начали войну с Франко.

Анархисты пытались наладить в своих регионах экономику за счёт сельского хозяйства. Они создали кооперативы («коллективы»), в которых люди могли самостоятельно обрабатывать землю. Следом появились коллективные склады и магазины. Кроме этого, некоторые кооперативы начали объединяться в Федерации. Подобные преобразования сработали. Например, только в Арагоне в 1937-м удалось повысить количество урожая на 20%. В подвластных НКТ территориях стали возводиться больницы, жилые дома, культурные объекты. При этом коллективы жили за счёт самоуправления — все важные вопросы решались на собраниях.

Но эксперимент анархистов не был доведён до конца. В 1937-м начались разногласия между ними и коммунистами. В мае 1937-го произошёл конфликт в Барселоне, после чего последовало разоружение анархистов. Летом 1938-го танковая бригада генерала-коммуниста Листера уничтожила кооперативы в Арагоне. Начались массовые аресты и казни анархистов. После того, как из разгромленной провинции ушли коммунисты, туда нагрянули войска Франко и быстро подчинили территорию. А компартия тем временем национализировала предприятия анархистов в Каталонии, потратив на войну с ними огромное количество сил и ресурсов. В итоге коммунисты одолели анархистов. А выиграл Франсиско Франко.

Была и ещё одна сила - карлисты. Монархическая политическая партия появилась в Испании в первой трети XIX века. Карлисты играли важную роль в жизни государства. Когда началась гражданская война, они примкнули к националистам. Главной ударной силой политической партии являлась молодёжная военизированная организация «Рекете», которая придерживалась крайне правых абсолютистских традиционалистских взглядов. Сторонники абсолютной монархии оказались одними из самых боеспособных солдат в войсках Франко. Ярким опознавательным знаком «Рекете» являлось прикреплённое на древке распятие, которое часто выносили рядом со знаменем. До падения монархии число сторонников «Рекете» сокращалось. Однако ситуация изменилась, когда в Испании образовалась Вторая республика. 15 апреля 1934 года в Севилье прошёл парад, который по факту являлся смотром боевых сил.

В следующем году, когда во главе организации встал Рикардо де Рада дель Пераль*, количество бойцов возросло до 30 тыс. человек. Численность «Рекете» продолжала расти. По примерным подсчётам, в Гражданской войне на стороне Франко сражались около 60 тыс. представителей «Рекете». Примерно 6 тыс. из них погибли. После падения Второй республики организация стала частью Испанской фаланги.

*Войну закончил на окраине Валенсии. Был лоялен Франко. Командовал дивизией, потом заведывал Музеем армии. Умер в 1956-м в возрасте 71 года.

В начале мятежа республиканцы, коммунисты, анархисты и прочие противники фашистского режима объединились. Однако многочисленные разногласия быстро стали непреодолимым препятствием для формирования единого фронта.

Энрике Листер был коммунистом. Несколько лет прожил в Советском Союзе, вернулся на родину в 1935-м и поступил на службу в вооружённые силы. Листер являлся одним из наиболее подготовленных специалистов. Он возглавлял «Пятый полк» — объединение добровольных вооружённых частей Компартии Испании. Листеру довелось принять участие во многих битвах Гражданской войны: при Хараме, Гвадалахаре и других. После победы франкистов он жил в СССР. В годы Великой Отечественной войны сражался в рядах Красной армии под именем Лисицына Эдуарда Эдуардовича, участник снятия блокады Ленинграда в январе 1944-го. 22 февраля 1944-го присвоено звание генерал-майора Красной армии. После 1946-го жил в Югославии, чем, вероятно, огорчил тов. Сталина. Единственный в XX веке человек, бывший генералом трёх армий — испанской (республиканской), советской и югославской. В 1973 году с единомышленниками покинул КПИ из-за несогласия с еврокоммунистической линией большинства партии. В своей книге «Asi destruyo Carrillo el PCE» (1982) Энрике Листер назвал предательством то, что КПИ, руководимая Сантьяго Каррильо, осудила ввод советских войск в Чехословакию в 1968-м.

Создал Испанскую коммунистическую рабочую партию (ИКРП). Генеральный секретарь ИКРП в 1973—1986 годах. В 1986 году, после исключения из КПИ Сантьяго Каррильо, вернулся в КПИ. В Испанию Листер вернулся в 1977-м. Умер в 1994-м в Мадриде в 87 лет.

Буэнавентура Дуррути — анархист, ставший героем Гражданской войны. Был профессиональным революционером с юности. Аресты, ссылки, эмиграция - много раз. Он и против Второй Республики поднимал восстания в 1932-м и 1933-м. Он принял участие в обороне Барселоны от нападения генерала Годеда. Не захотев заниматься государственной деятельностью в Каталонии, Дуррути повёл 3 тыс. солдат на Сарагосу, однако отбить город у франкистов не получилось из-за нехватки боеприпасов. В ноябре 1936-го Буэнавентура с отрядом в 1800 человек отправился на помощь защитникам Мадрида. Во время боёв за столицу 19 ноября был смертельно ранен (вероятно, убит выстрелом из-за угла). Ему было 49 лет. Его тело провезли через всю страну. На похоронах в Барселоне собрались более 250 тыс. человек.

Висенте Рохо вырос в сиротском приюте. Отец, военный, умер ещё до его рождения, а мать вскоре. Дослужился до звания генерала (в 1937-м). Это он разработал план обороны Мадрида и спас столицу, когда уже и правительство уехало из города. Возглавлял штаб армии Центра, планировал операции в сражениях при Хараме, Гвадалахаре и других. Руководил созданием Мобильной армии. Именно Рохо отвечал за планирование операции по наступлению республиканских войск на реке Эбро. В одиночку явился к франкистам в осаждённый Алькатрас с предложением сдаться. Те отказались и предложили ему остаться у них. Отказался. Маршалы СССР Малиновский и Мерецков его знали лично и очень хвалили. В феврале 1939-го, после падения Каталонии, Рохо вместе с правительством выехал во Францию, где ему было присвоено звание генерал-лейтенанта — он стал вторым военным, получившим его в республиканской армии. После краткого пребывания во Франции, он переехал в Аргентину, а оттуда в Боливию, где в 1943—1956 был профессором в Военной школе.

В феврале 1957 он вернулся в Испанию. Он пользовался уважением со стороны даже части франкистов, не участвовал в репрессиях против националистов. Однако уже в июле 1957 он был отдан под суд. Его дело рассматривал Специальный суд для преследования масонов и коммунистов, который приговорил его к 30 годам лишения свободы. Условно. В 1958 он был помилован (гражданские права и звания не вернули).

Последние годы жизни Рохо провёл в Мадриде. Автор нескольких книг о гражданской войне в Испании. Умер в 1966-м, 72 года

Хосе Миаха — один из самых известных военачальников республики. В начале Гражданской войны он попытался отбить у франкистов Кордову, но неудачно (дисциплины не было). 6 ноября 1936 года Миаха встал во главе хунты обороны Мадрида. Принято считать, что Миаха своим спокойствием и уверенностью оказывал большое влияние на моральное состояние защитников города. В одном из сражений он отправился на передовую, чтобы поддержать бойцов. Был совершенно беспартийным и равноудалён в политике. За 2 дня до падения Мадрида Миаха стал генералиссимусом. Однако на ход войны он повлиять уже не мог. В марте он был одним из лидеров переворота. Франко отказался иметь с ним дело. 26 марта Миаха покинул Испанию. Сначала жил в Алжире, потом во Франции. Последние годы провёл в Мексике. Умер в 1958-м, в 79 лет.

У франкистов несколько авторитетных командиров, в том числе и лидер мятежа Хосе Санхурхо, погибли в самом начале конфликта.

Жизнь Эмилио Молы оборвалась 3 июня 1937-го во время авиакатастрофы. Ранее, в августе 1936-го, в Барселоне был казнён генерал Годет. И это открыло дорогу Франсиско Франко к захвату власти.

Гонсало Кейпо де Льяно являлся приверженцем Второй республики. Однако, когда начался мятеж, он встал на сторону противников власти из-за несогласия с политикой «Народного фронта». Кейпо ле Льяно захватил Севилью и установил жёсткий режим, с арестами и казнями. Генерал командовал армией Юга. Сумел совместно с итальянцами захватить Малагу. Наряду с репрессиями и пропагандой, Кейпо де Льяно проводил активную социально-экономическую политику, действуя авторитарными и часто популистскими методами. Генерал самостоятельно заключал экономические соглашения с Германией и Италией, обменивая сырьё и продовольствие на автомобили и стрелковое оружие, а также развивал сельское хозяйство (рисоводство), что было важно в условиях, когда богатая рисом Валенсия осталась под контролем республиканцев. Он приобретал за символическую цену земельные участки, принадлежавшие сторонникам республики, и строил на них общественное жильё, отменил до конца войны арендную плату, убедил крупнейших землевладельцев региона бесплатно передать крестьянам часть земель. После победы франкистов Кейпо де Льяно некоторое время был главой военной миссии в Италии, затем вернулся в Севилью. Умер в 1951-м (76 лет) под Севильей. Местные его чуть ли не боготворили, республиканцы называли Андалусским палачом и Севильским шутом (часто сам вёл агитацию по радио)

Хосе Энрике Варела — карлист, ярый монархист. Был арестован весной 1936-го республиканцами. Когда начался мятеж, находился в тюрьме в Кадисе. Был освобождён летом того же года и возглавил войска националистов, сражавшихся в Андалусии. Сумел захватить Толедо. Дважды генерал пытался штурмовать Мадрид, однако завоевать столицу у него не получилось. Довелось Вареле принять участие в сражение у реки Эбро, в котором франкисты разбили республиканцев. После падения Второй республики он стал первым министром обороны франкистской Испании. В 1942-м едва не погиб, когда вражда между монархистами и фалангистами дошла до драки и фалангист Домингес бросил гранату в монархистов. Верила ушёл в отставку и всю войну держался британской позиции. Франко расстрелял Домингеса, но отставку принял. Умер в 1951-м, в 59 лет

Хуан Ягуэ являлся одним из главных действующих лиц путча в июле 1936-го. Он со своим войском взял под контроль Марокко, после чего высадился в континентальной Испании. Ягуэ, командуя марокканскими войсками и легионерами, захватил город Бадахос и устроил расправу над сторонниками республики. Несколько тысяч человек были расстреляны. Генералу удалось взять ещё несколько городов и провести успешное наступление в Арагоне. Довелось Ягуэ принять участие в сражении на реке Эбро. В 1938-м он призвал освободить из тюрем республиканцев, признав, что "красные сражаются храбро и такие же испанцы". Был арестован, но Франко вернул его в строй, понимая большой его авторитет. После победы франкистов он занял пост министра авиации. В 1944 был ведущим в отражении испанских эмигрантов, участников Сопротивления, вторгшихся из Франции. Умер в 1952-м в 60 лет.

Поначалу Сталин не хотел вмешиваться в события в Испании. Просьбы о помощи властей Второй республики игнорировались. Более того, Советский Союз даже одобрил инициативу Великобритании и Франции, присоединившись к соглашению о «невмешательстве в испанские дела».

Но англичане и французы начали вести переговоры с фашистской Италией и нацистской Германией, чтобы достичь компромисса. И в глазах Сталина Испания превратилась в потенциального западноевропейского союзника. Было решено оказать республике помощь. Испания получила оружие, а советский контингент — чёткое распоряжение не вмешиваться во внутренние дела государства.

В мае 1937 года после столкновений в Барселоне, когда премьер-министром стал кандидат от коммунистов Хуан Негрин, Сталин решил, что пришла пора действовать. Главный удар советских спецслужб пришёлся на троцкистскую Рабочую партию марксистского объединения, которая стала вести антисталинскую пропаганду. Этим же ответил и СССР.

Советский Союз выделил Испании кредит в 85 млн долл. В республику начала поступать военная техника. Причём часть её доставлялась через Францию, поскольку Средиземное море находилось под контролем итальянцев. В общей сложности СССР поставил Второй республике:

648 самолётов шести типов;

347 лёгких танков;

60 бронеавтомобилей;

1186 артиллерийских орудий;

20 486 пулемётов;

497 813 винтовок;

340 миномётов.

Кроме этого, Народный фронт получил порох, топливо, различные медикаменты, пшеницу, консервы, масло, сахар. Против франкистов воевали сотни советских лётчиков (35 из них стали Героями Советского Союза), танкистов (21 было присвоено звание Героя Советского Союза, среди них — Поль Арман), зенитчиков, а также других военнослужащих.

В 1938-м поддержка Второй республики со стороны СССР начала ослабевать. В первую очередь, из-за разочарования действиями правительства Негрина. Тогда уже стало понятно, что шансов на спасение у официальной власти Испании практически нет. В Европе было подписано Мюнхенское соглашение, и в СССР внимательно следили за развитием ситуации. В конечном итоге Сталин принял решение прекратить оказание помощи Мадриду.

Начало войны стало периодом успехов франкистов. Свои первые победы они одержали во многом благодаря жёсткой дисциплине, сплочённости и грамотного подхода к координации действий. Немалую роль сыграла и поддержка Италии и Германии. За короткий срок националисты сумели захватить большую часть Испании. После чего, поверив в быструю победу, они выдвинулись на Мадрид. Однако взять столицу у них не получилось.

Атака началась 15 октября 1936-го. В бой войска повёл Эмилио Мола, который в тот момент и произнёс фразу о «пятой колонне». Франко и его генералы спешили. Они хотели взять Мадрид к 7 ноября, «чтобы омрачить марксистский праздник». Но умелые действия республиканской армии, которую поддерживали интербригады и советские добровольцы, не допустили падения столицы. В тот период лозунг «No pasaran!» («Они не пройдут!») приобрёл всемирную известность. Кстати, озвучила впервые Долорес Ибаррури.

Неудача под Мадридом не остановила франкистов. Они нивелировали её захватом в феврале 1937-го Малаги — крупного и стратегически важного города. Сражения после этого развернулись в районе реки Харама, протекавшей к югу от столицы. Затем была попытка атаки Мадрида с севера, но итальянский корпус был разгромлен республиканцами близ Гвадалахары. Франко сделал нужные выводы — сместил театр военных действий в северные провинции и к осени сумел захватить их. Особенно ожесточённые бои прошли в Стране Басков. Несмотря на отчаянное сопротивление, националисты сумели взять её под свой контроль. Упорные бои продолжались в других провинциях. Война приобрела затяжной характер.

К концу 1937-го инициатива вновь перешла к франкистам. У Франко была мощная 350-я армия. Её главным преимуществом являлась железная дисциплина, чем республиканские войска похвастаться не могли.

У Второй республики к тому времени накопилось много проблем. Её терзали внутрипартиные противоречия, а экономика фактически перестала функционировать. Кроме этого, на территориях, подвластных правительству, начался голод. Всё чаще поднимался вопрос о прекращении боевых действий с последующими выборами под контролем Лиги Наций. Но республиканская власть не оставляла надежды. Военный министр Прието считал, что нужна всего одна победа, чтобы переломить ход войны. И выбор пал на город Теруэль в Арагоне. На штурм отправилась 60-тысячная армия под командованием генерала Хуана Сарабии. У противника в распоряжении было в 6 раз меньше солдат.

17 декабря 1937 года город был окружён, а 7 января он капитулировал. Радость республиканцев была преждевременной. Уже в середине января франкисты сумели перехватить инициативу. И Сарабия ничего не мог этим поделать. Его армии не хватало оружия, боеприпасов, медикаментов. 17 февраля националисты взяли город.

То сражение стало одним из самых кровопролитных во время Гражданской войны. Республиканцы потеряли около 55 тыс. солдат, франкисты — 47 тыс. человек. Поражение Народной армии окончательно сломило надежду на успех республики. Не смог исправить ситуацию и адмирал Луис Буиса, одержавший победу в морском сражении у мыса Палос. Исход противостояния был предрешён. Негрин попытался изменить ситуацию и договориться с Франко. Он предоставил «13 пунктов» — хотел найти компромисс с врагом. Но франкистам нужна была только одна победа.

Потерпев неудачу под Валенсией, националисты сместили фронт. Они подошли к реке Эбро и начали её форсирование. Однако здесь их застали республиканцы, и сначала инициатива была на их стороне. В первые же дни боёв франкисты потеряли более 15 тыс. человек и несколько сотен пулемётов. После чего им срочно пришлось перебрасывать войска на этот участок фронта. А командиром армии стал генерал Ягуэ. Что же касается республиканцев, то они упустили момент разгрома противника. Народная армия слишком долго переправляла военную технику через реку. К тому времени франкисты полностью взяли под свой контроль небо и сумели остановить наступление противника. Последовала череда ожесточённых боёв, растянувшихся на несколько месяцев. Ягуэ с поставленной задачей справился — Народная армия отступила. Фашистский мятеж уже было не остановить.

Битва на Эбро, длившаяся более 100 дней, унесла огромное количество жизней. По примерным подсчётам республиканцы потеряли от 50 до 70 тыс. человек. Потери националистов были меньше — от 33 до 45 тыс. Правительство объявило, что в сражении победа досталась ему, поскольку Валенсия не оказалась в руках франкистов. А националисты заявили о своём триумфе, остановив контрнаступление противника.

В конце ноября 1938 года Франко решил нанести республиканцам решающий удар — атаковать Каталонию. Но для этого ему требовалось большое количество техники и боеприпасов. На помощь пришла Германия. Правда, Каудильо заплатил за это высокую цену. По договору, получившему название «план Монтана», немецким компаниям доставалось от 40 до 70% капитала всей добывающей промышленности Испании. Но Франко пошёл на это, поскольку иначе не смог бы одержать победу. Республиканцы тоже попытались подкопить силы. Они купили у СССР большое количество военной техники, но не получили её. Дело в том, что она прибыла во Францию, а правительство не пропустило груз, сославшись на мораторий по поставкам оружия. Таким образом, последние шансы Второй республики на успех улетучились.

В конце 1938 года на Каталонию выдвинулась 340-тысячная армия, которую возглавил генерал Фидель Давила Арондо. Помимо солдат, в его распоряжении было несколько сотен танков, 500 самолётов, а также около тысячи орудий и миномётов. На защиту Барселоны встала 200-тысячная армия республиканцев, которая во всём уступала противнику. А главное — солдаты уже окончательно потеряли надежду на победу. Как подтверждение упавшему моральному духу стал роспуск интербригад, которые окончательно потеряли боеспособность. Не хотели воевать и сами каталонцы.

15 января 1939 года франкисты захватили каталонский город Таррагону. После этого власти Великобритании и Франции призвали Негрина капитулировать. Но он отказался. А спустя несколько дней пала Барселона, которую к тому времени покинула большая часть населения. Сотни тысяч военнослужащих и гражданских, поддерживавших республику, были вынуждены искать убежища в соседней Франции. В захваченном городе прошёл парад националистов, на котором они объявили о лишении Каталонии автономного статуса.

Несмотря на то, что республиканцы всё ещё контролировали значительную часть Испании, власть решила не дожидаться окончательного разгрома. Президент Асанья, лидер басков Аригге и многие другие эмигрировали. Негрин же попытался выторговать приемлемые условия для капитуляции. Он предложил националистам отказаться от репрессий, вывести иностранные войска из Испании. Однако франкисты это проигнорировали. Им нужна была только безоговорочная капитуляция Второй республики. Франция и Великобритания, которые уже не скрывали своей лояльности к Франко, в конце февраля 1939-го признали его законным правителем.

Но финальную точку в Гражданской войне поставили командиры республики, которые уже не хотели сражаться. Полковник Сехисмундо Касадо встал во главе антиправительственного заговора. К нему примкнули оставшиеся военачальники. Например, Хосе Миаха, Антонио Эскобар и другие. Они заявили, что власть перешла к «Хунте национальной защиты». И через неделю уже вся Испания оказалась в их руках. После этого покинул страну и Негрин.

Хунта попыталась договориться с франкистами, но ничего не получилось. Националисты быстро захватывали всё новые территории. 26 марта они вошли в Мадрид. 1 апреля Франсиско Франко контролировал уже всю страну. В Испании установилась «иберийская» модель фашизма, которая опиралась на профессиональных военных.

Эрнест Хемингуэй впервые побывал в Испании в 1923=м. И влюбился в страну. Его покорили коррида и фиеста. Когда в Испании началась Гражданская война, для писателя это стало личной драмой. Он, поддерживая республику, прибыл в Испанию в 1937-м. Официально представляя Североамериканскую газетную ассоциацию (NANA), он в качестве корреспондента написал большое количество очерков, публицистических статей и репортажей. При этом он лично участвовал в сражениях. Его сопровождала съёмочная группа, возглавляемая кинорежиссёром Йорисом Ивенсом, которая работала над документальной картиной «Земля Испании» по сценарию Хемингуэя.

В сентябре 1937 года писатель оказался на Арагонском фронте, где сражалась 15-я интербригада. Он примкнул к отдельному американскому батальону. Писатель воспринимал войну как борьбу простых испанцев с фашистским режимом, который являлся угрозой для всего мира. Летом 1937 года Хемингуэй выступил на II конгрессе американских писателей с речью «Фашизм — это ложь». Он заявил: «Нам нужно ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороться. Мы должны понять, что эти убийства — всего лишь жесты бандита, опасного бандита — фашизма. А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его».

Хемингуэй находился в осаждённом франкистами Мадриде. Он жил в отеле «Флорида», где написал пьесу «Пятая колонна». Он своими глазами видел, как безжалостно националисты относились к мирному населению. Свой последний репортаж он написал 10 мая 1938-го и назвал его «Мадрид ведёт свою войну». В то время ни у кого не было сомнений в то, что Вторая республика падёт. Но он отказывался в это верить, надеясь, что Испания найдёт силы одолеть фашистов.

На II конгрессе американских писателей Хемингуэй также произнёс: «В Мадриде мы, военные корреспонденты, в прошлом месяце девятнадцать дней были свидетелями убийства. Совершала его германская артиллерия, и это было отлично организованное убийство. Я сказал, что к войне привыкаешь. Если по-настоящему интересуешься военной наукой, — а это великая наука, — и вопросом о том, как ведут себя люди в моменты опасности, этим можно так увлечься, что одна мысль о собственной судьбе покажется гадким себялюбием. Но к убийству привыкнуть нельзя. А мы в Мадриде девятнадцать дней подряд наблюдали массовое убийство».

В 1940 году был опубликован роман писателя под названием «По ком звонит колокол». В нём Хемингуэй рассказал о судьбе американского добровольца, воюющего с фашистами в Испании.

В школе меня учили, что по настоящему 2-я мировая война началась 22 июня 1941-го в СССР. Но скоро я выяснил, что на самом деле 1 сентября 1939-го в Польше. Позже начали утверждать, что нелогично списывать японо-китайскую войну, которая началась в 1937-м в Китае и совпала с концом 2-й мировой. А в 2017-м Китай официально сообщил, что 2-я мировая началась в 1931-м в Манчжурии. На то есть основания. Японская военщина вломилась на материк, в 1931-м, оккупировав Манчжурию и спровоцировав много военных конфликтов, которые китайские историки называют "инцидентами". Вот с 1931-го (см. выше) была цепь инцидентов, а в 1937-м грянуло всерьёз. С чудовищными жертвами в густонаселённом Китае.

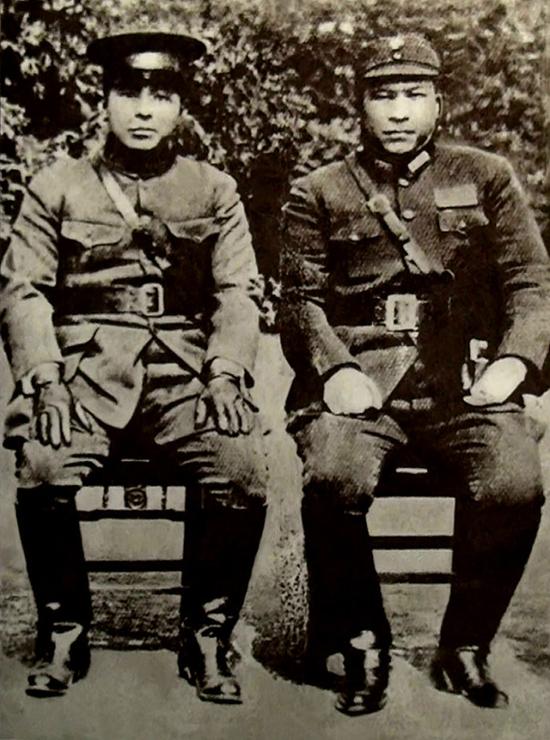

Коммунисты и националисты воевали меж собой уже давно, шла полноценная гражданская. Однако японские войска расползались по материку и логичным было бы выступить против них сообща. В Северном Китае стояла 17-я армия Гоминдана (командующий Ян Хучэн, начальник "штаба по умиротворению", т.е. по борьбе с коммунистами), а также Северо-Восточная армия (командующий Чжан Сюэлян). В феврале 1936-го коммунисты договорились с Ян Хучэном, а в марте и с Чжан Сюэляном о ненападении. Они имитировали фальшивые бои и прекрасно сосуществовали. От коммунистов чудеса дипломатии проявлял Чжоу Эньлай. Вплоть до того, что коммунисты организовали в Сиане (центре провинции) представительствоЮ школу по изучению борьбы с японцами и ходили в форме северо-восточной армии. На протяжении лета — осени 1936-го руководству советского района в Северной Шэньси удалось установить контакты с некоторыми военачальниками Северного и Северо-Западного Китая, находившимися в определённой оппозиции к нанкинскому правительству: Сун Чжэюанем, Лю Сяном, Фу Цзои и даже с Янь Сишанем.

14 октября в ЦК КПК было получено сообщение об условиях, на которых гоминьдан соглашался вести переговоры с КПК: 1) можно сохранить советские районы; 2) название «Красная армия» неприемлемо, его следует изменить на «объединённую армию», которая будет снабжаться наравне с национальной армией; 3) представители КПК смогут участвовать в работе Национального собрания и 4) необходимо направить полномочного делегата от КПК для переговоров. В ответ на это сообщение Чжоу Эньлай предложил, чтобы Чан Кайши, собиравшийся в Сиань, прислал за ним самолёт, на котором он готов прилететь на переговоры. Однако поступила информация, что Чан Кайши (главнокомандующий Гоминдана) отдал приказ «наступать на бандитское логово», и потому вместо Чжоу Эньлая на ведение первоначальных переговоров был уполномочен Пань Ханьнянь.

Чан Кайши прибыл в Сиань для подготовки очередной, шестой карательной кампании против китайской Красной армии. На аэродромах в Ланьчжоу и Сиане были завершены приготовления к приёму около 100 гоминьдановских бомбардировщиков и завезено большое количество авиабомб. Когда Чжан Сюэлян изложил при встрече с Чан Кайши программу создания единого антияпонского фронта с КПК — прекращение гражданской войны и союз с СССР, — Чан Кайши, по версии американского журналиста Э. Сноу, якобы ответил: «Я никогда не буду обсуждать это, пока не будет истреблён последний солдат китайской Красной армии и каждый коммунист не окажется в тюрьме. Только тогда станет возможным сотрудничество с Россией».

Нанкинское правительство подавило антияпонские выступления: были арестованы семеро известных всей стране лидеров Всекитайской ассоциации национального спасения, закрыты 14 популярных журналов патриотического направления. Узнав об этом, Чжан Сюэлян полетел в Лоян в ставку Чан Кайши и просил освободить арестованную семёрку лидеров Ассоциации, но Чан Кайши был непоколебим, рекомендовал Чжан Сюэляну не вмешиваться не в свои дела и предупредил, что в скором времени он снова прибудет в Сиань.

10 ноября Пань Ханьнянь в Шанхае имел встречу с Чэнь Лифу (ему Чан Кайши поручил контакты с коммунистами), который резко ужесточил позицию своей партии, ссылаясь на пребывание Чан Кайши на Северо-Западе. Теперь Гоминьдан требовал, чтобы Красная армия (насчитывавшая в тот момент около 90 тысяч человек) была сокращена до 3 тысяч человек, а командный состав — от командиров дивизий и выше — выехал за границу и возвратился в Китай не ранее чем через 6 месяцев. Для конкретных переговоров с гоминьданом в Нанкин должен прибыть Чжоу Эньлай. Пань Ханьнянь отверг эти условия. Чжан Сюэлян был проинформирован коммунистами о ходе переговоров в Нанкине.

4 декабря 1936 года Чан Кайши, прибыв в Сиань, приказал Чжан Сюэляну и Ян Хучэну атаковать расположенные в Северной Шэньси части Красной армии, угрожая в случае отказа перевести их войска в южные провинции Фуцзянь и Аньхой. Чан Кайши прилетел в Сиань со всем своим штабом, заранее направив в город полуторатысячный отряд жандармерии и полк «синерубашечников». В Сиане Чан Кайши отказался принять группу просивших у него приёма офицеров северо-восточных и северо-западных армий; он стал беседовать с некоторыми из них поодиночке, требуя от них только одного — быстрее «уничтожить красных». В своём дневнике Чан Кайши записал: «Я сказал им, что кампания по ликвидации бандитов находится сейчас на такой стадии, что через каких-то пять минут будет достигнут окончательный успех».

9 декабря свыше 15 тысяч студентов и учащихся средних школ провели мощную демонстрацию в Сиане, посвящённую годовщине патриотического выступления студентов Бэйпина 9 декабря 1935 года. Студенты вручили петиции генералам Чжан Сюэляну и Ян Хучэну, в которых требовали прекращения гражданской войны и организации отпора Японии. Агенты секретной полиции Чан Кайши произвели несколько выстрелов по демонстрантам, пытаясь арестовать руководителей шествия. Возмущённая молодёжь расправилась с провокаторами и решила пойти походом к резиденции Чан Кайши, расположенной в 25 км от Сианя в Хуацинчи, чтобы выразить Чан Кайши свой протест. Чжан Сюэляну стоило больших усилий, чтобы лично отговорить демонстрантов от этого шага. Узнав о случившемся, Чан Кайши отругал Чжан Сюэляна, заявив, что «только винтовками можно образумить этих глупых студентов».

На 10 декабря Чан Кайши назначил в Сиане заседание Генерального штаба, на котором были окончательно утверждены план шестой наступательной кампании против Красной армии и текст приказа о всеобщей мобилизации Северо-западных, Северо-восточных войск в Ганьсу и Шэньси и нанкинских войск, стоявших у стратегического прохода в Тунгуань. Приказ о мобилизации должен был быть опубликован 12 декабря. В соответствии с этим приказом, Чжан Сюэлян должен был быть заменён племянником Чан Кайши генералом Цзян Динвэнем. В сложившейся обстановке в 10 часов вечера 11 декабря Чжан Сюэлян созвал срочное совещание командиров дивизий Северо-восточных и Северо-западных войск. Накануне, по секретному приказу Ян Хучэна, отборный полк Северо-западных войск перебазировался в окрестности Сианя.

В 5 часов утра 12 декабря отряд Северо-восточных войск, возглавляемый командиром личной охраны Чжан Сюэляна, после короткого сопротивления захватил гостиницу в Хуацинчи, где остановился Чан Кайши. Тот, услышав звуки выстрелов, бежал через окно своей спальни, расположенной на первом этаже у самого подножья примыкавшей к гостинице горы. Поднявшись в гору, Чан Кайши укрылся за валуном, забыв в спешке надеть верхнюю одежду, обувь и вставить зубные протезы. Здесь он был обнаружен солдатами Северо-восточной армии, которые с соблюдением воинских почестей доставили Чан Кайши в Сиань, в личную резиденцию Чжан Сюэляна.

Одновременно с Чан Кайши были арестованы прибывшие с ним генералы и офицеры Генерального штаба, разоружены жандармы и «синерубашечники», арестованы гоминьдановские чиновники во главе с губернатором Шэньси. Войсками был занят аэродром и арестованы члены экипажей 50 стоявших наготове гоминьдановских бомбардировщиков.

Сразу после ареста Чан Кайши Чжан Сюэлян и Ян Хучэн привели в боевую готовность все свои войска и направили циркулярную телеграмму во все города и воинские части Китая, в которой выдвинули следующие восемь требований:

реорганизовать нанкинское правительство, включив в него представителей всех партий и группировок, чтобы совместно нести ответственность за спасение Родины;

прекратить все внутренние войны;

немедленно освободить арестованных в Шанхае лидеров Ассоциации национального спасения;

освободить всех политических заключённых в стране;

содействовать росту патриотического движения в стране;

гарантировать свободу собраний и ассоциаций, все демократические свободы;

неуклонно выполнять завещание Сунь Ятсена;

немедленно созвать конференцию по спасению Родины.

Получив телеграмму, Чжоу Эньлай от имени ЦК КПК ответил Чжан Сюэляну о поддержке этих требований. Он подчеркнул, что для блага всей китайской нации и оказания сопротивления Японии следует держать под стражей Чан Кайши и сопровождающих его лиц, требуя от них приказа об освобождении патриотов и создании коалиционного правительства.

В тот же день, 12 декабря, Чжан Сюэлян и Ян Хучэн телеграфировали в Баоань в адрес ЦК КПК просьбу прислать в Сиань делегацию во главе с Чжоу Эньлаем для совместного решения возникающих проблем. В ответ Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай направили Чжан Сюэляну телеграмму, в которой рекомендовали совершить перегруппировку Северо-восточных войск и 17-й армии Ян Хучэна, сосредоточив их близ Сианя и оставив в других пунктах минимум войск, обещая, что «Красная армия не воспользуется этим и что Чжоу Эньлай готов прибыть в Сиань для консультаций».

13 декабря состоялось заседание Политбюро ЦК КПК, на котором события в Сиане были квалифицированы как революционные, способствующие отпору Японии. В то же время было решено не занимать позицию противостояния Нанкину, не создавать каких-либо политических институтов, враждебных Нанкину, и временно воздержаться от каких-либо заявлений в связи с сианьскими событиями. В телеграмме, направленной Чжан Сюэляну, Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай высказали мнение о том, что успех сианьских событий зависит от широкой массовой поддержки, и что Красная армия в случае наступления гоминьдановских войск на Сиань будет готова сражаться вместе с войсками Чжан Сюэляна. Вновь выражая готовность направить Чжоу Эньлая в Сиань, они просили прислать за ним самолёт в Фуши (Яньань), где имелся маленький аэродром.

14 декабря за подписью Мао Цзэдуна, Чжу Дэ, Чжоу Эньлая и других командиров Красной армии была отправлена ещё одна телеграмма Чжан Сюэляну и Ян Хучэну. В ней предлагалось создать под председательством Чжан Сюэляна, Ян Хучэна и Чжу Дэ Военно-политический комитет Объединённой северо-западной армии для отпора Японии и помощи провинции Суйюань. В эту армию могли войти части Северо-восточной армии, 17-й армии и Красной армии.

Вечером 16 декабря Чжоу Эньлай и сопровождающие его лица прибыли в Фуши, а 17 декабря на личном самолёте Чжан Сюэляна — в Сиань.

Вечером 16 декабря Чжоу Эньлай и сопровождающие его лица прибыли в Фуши, а 17 декабря на личном самолёте Чжан Сюэляна — в Сиань.

Реакция Гоминьдана на известие об аресте Чан Кайши выразилась в срочном созыве совместного заседания Постоянного комитета и Центрального политического совета ЦИК гоминьдана. Было решено возложить исполнение обязанностей председателя Исполнительного юаня на Кун Сянси, а Хэ Инциню поручить проведение мобилизации армии. Чжан Сюэлян снимался со всех занимаемых постов и подлежал строгому наказанию со стороны Военного комитета. Одновременно Постоянный комитет ЦИК Гоминдана по настоянию прояпонской группировки телеграфировал в Германию Ван Цзинвэю, чтобы тот срочно возвратился в Китай. Кун Сянси (свояк Чан Кайши) и Сун Мэйлин, узнав об аресте Чан Кайши, вечером того же дня выехали из Шанхая в Нанкин, чтобы мирными средствами добиться освобождения Чан Кайши. Они опасались, что Хэ Инцинь и Ван Цзинвэй намерены занять его место в армии и правительстве.

Хэ Инцинь тем временем сосредоточил в Тунгуане 11 гоминьдановских дивизий, а в Лояне — 50 самолётов-бомбардировщиков для наступления на Сиань. По совету Сун Мэйлин, на совещании с руководителями партии и правительства Кун Сянси предложил приостановить карательную кампанию против Сианя и попытаться добиться освобождения Чан Кайши мирным путём. Для этого в Сиань был направлен австралиец Дональд, с 1934 года являвшийся советником Чан Кайши, а до этого занимавший такой же пост у Чжан Сюэляна. В день своего прибытия в Сиань, 14 декабря 1936 года, Дональд в сопровождении Чжан Сюэляна посетил Чан Кайши, находившегося под домашним арестом, и посоветовал последнему дать согласие на прекращение гражданской войны и готовиться к отпору Японии. В этот день Чжан Сюэлян и Ян Хучэн получили телеграммы от Янь Сишаня, Ли Цзунжэня, Бай Чунси, Лю Сяна: в каждой из них содержались рекомендации мирным путём разрешить инцидент.

14 декабря в газете «Правда» была опубликована редакционная статья, в которой высказывалось негативное отношение советского правительства к аресту Чан Кайши, поскольку это может привести к власти прояпонски настроенного Ван Цзивэя. 16 декабря Чжан Сюэлян дал согласие на прилёт в Сиань Сун Мэйлин и Сун Цзывэня для переговоров об освобождении Чан Кайши.

В беседе Чжоу Эньлая с Чжан Сюэляном, состоявшейся 17 декабря, обсуждался вопрос о том, какую позицию следует занять в предстоявших переговорах с Сун Цзывэнем. Было условлено, что Чжан Сюэлян предъявит Сун Цзывэню пять требований:

прекратить гражданскую войну и отвести гоминьдановские войска из горного прохода Тунгуань;

объявить всей стране о поддержке провинции Суйюань и о сопротивлении Японии;

возложить на Сун Цзывэня ответственность за создание в Нанкине переходного правительства, очистив его от прояпонских элементов;

создать объединённую армию сопротивления Японии;

освободить политических заключённых, осуществлять демократические реформы, вооружать народ, созвать конференцию представителей ассоциаций по спасению Родины.

Чжоу Эньлаю стоило немалых усилий убедить Ян Хучэна согласиться с Чжан Сюэляном относительно требований, предъявляемых Чан Кайши. Ян Хучэн считал Чан Кайши злодеем, которого следует предать суду за капитуляцию перед Японией и за кровавое подавление революции 1925—1927 гг. Убеждая Ян Хучэна, Чжоу Эньлай сослался на исторические прецеденты с Николаем II и Наполеоном, потерявшими контроль над армией, в то время как у Чан Кайши ещё оставалась сильная армия.

19 декабря нанкинское правительство дало согласие на поездку Сун Цзывэня в Сиань в качестве частного лица и продлило срок запрета на бомбардировку города гоминьдановской авиацией с 19 до 22 декабря. 20 декабря Сун Цзывэнь прилетел в Сиань. Выразив своё согласие с позицией КПК о мирном разрешении конфликта, он на следующий день возвратился в Нанкин. В этот день Чжоу Эньлай получил от Мао Цзэдуна телеграмму, содержащую рекомендации Секретариата ИККИ по мирному разрешению сианьского инцидента, и ознакомил с ними Чжан Сюэляна и Ян Хучэна. ЦК КПК предложил выдвинуть Нанкину следующие условия освобождения Чан Кайши:

нанкинское правительство включит в свой состав нескольких руководителей антияпонского движения, изгонит из правительства прояпонскую группировку и произведёт первичную реорганизацию;

лишит власти Хэ Инциня и других, прекратит карательный поход, выведя войска из Шэньси и Ганьсу, и признает Армию сопротивления Японии;

гарантирует демократические свободы;

покончит с политикой «истребления бандитов», совместно с Красной армией окажет отпор Японии;

установит сотрудничество со странами, симпатизирующими демократии в Китае и оказанию отпора Японии.

22 декабря из Нанкина в Сиань прибыли Сун Цзывэнь, Сун Мэйлин, советник Чан Кайши Дональд и генерал Цзян Динвэнь, которые провели сложные переговоры с Чжан Сюэляном, Ян Хучэном и Чжоу Эньлаем. После встречи с ними Чан Кайши дал согласие принять Чжан Сюэляна, Ян Хучэна и Чжоу Эньлая. Они договорились о совместных с КПК действиях против японцев и Чан Кайши был освобожден 25 декабря.

Как писал Эдгар Сноу, «Чан Кайши, вскоре после ареста начал понимать, что главные „предатели“ находятся не в Сиане, а в Нанкине. Он не хотел стать трупом, шагая через который Хэ Инцинь добьётся диктаторских полномочий. Он спустился с высот Олимпа и стал придерживаться реалистических позиций при ведении дел с простыми смертными, в чьих руках находилась его жизнь. Даже с „красными бандитами“!».

Чжан Сюэлян, по необъяснимым доселе мотивам, вместо того, чтобы посоветоваться с Ян Хучэном и Чжоу Эньлаем о сроках и формальностях освобождения Чан Кайши, в последний момент решил вместе с генералиссимусом и его свитой вылететь в Лоян, а оттуда — в Нанкин. Здесь он был арестован, освобождён от всех занимавшихся им должностей, предан военному трибуналу, но тут же помилован и оставлен под домашним арестом у Чан Кайши вплоть до смерти последнего. Ян Хучэн также был вскоре арестован Чан Кайши и в 1949 году казнён.

Неожиданный отъезд Чжан Сюэляна вместе с Чан Кайши вызвал брожение среди командного состава Северо-восточной армии и 17-й армии Ян Хучэна. Часть радикально настроенных молодых офицеров, узнав об аресте Чжан Сюэляна и его разжаловании, готовились объявить войну Чан Кайши; старшие же командиры возражали против планов спасения Чжан Сюэляна. Чжоу Эньлаю пришлось терпеливо разъяснять комсоставу северо-восточных и северо-западных войск, что начало гражданской войны лишь на руку Чан Кайши и Японии.

Одновременно Чжоу Эньлай широко пропагандировал требования к нанкинскому правительству, которые были фактически приняты Чан Кайши. Он добивался сохранения союза между Красной армией и войсками Чжан Сюэляна и Ян Хучэна как гарантии соблюдения Чан Кайши условий его освобождения. Ян Хучэн формально, после отъезда Чжан Сюэляна, оставался главкомом всех трёх объединённых сил, но Северо-восточная армия не желала подчиняться кому-либо кроме Чжан Сюэляна. Ввиду серьёзных угроз как со стороны реакционно настроенных генералов, подкупленных гоминьдановской разведкой, так и ультралевой настроенной офицерской молодёжи, требовавшей похода на Нанкин, Чжоу Эньлай отослал в советский район всех прибывших к нему работников, оставшись вдвоём с Е Цзяньином. Пренебрегая опасностью, он продолжал вести работу в войсках Чжан Сюэляна и Ян Хучэна, терпеливо разъясняя, что поход на Нанкин сорвёт с таким трудом достигнутую договорённость с Чан Кайши, а в военном отношении будет равен самоубийству. Однако молодые офицеры, возглавляемые начальником личной охраны Чжан Сюэляна, продолжали требовать похода на Нанкин и 2 февраля 1937 года убили генерала Ван Ичжэ, который первым из генералов Северо-восточной армии установил контакт с Красной армией. Вслед за Ван Ичжэ был убит командир одного из полков Северо-восточной армии — Гао Фуюань, активно защищавший союз с Красной армией. Только личное мужество Чжоу Эньлая позволило ему избежать расправы, которую намеревались учинить над ним молодые офицеры. Решительно осудив убийство генерала Ван Ичжэ, Чжоу Эньлай первым выразил соболезнование семье убитого, и в то же время предотвратил самосуд над группой молодых офицеров, ответственных за убийство, добившись срочного их перевода из Сианя в другие гарнизоны.

Когда 8 февраля 1937 года гоминьдановские войска под командованием генерала Гу Чжутуна вступили в Сиань, провокаторы расклеили в городе плакаты и листовки, призывавшие к возобновлению гражданской войны. Чжоу Эньлай лично посетил Гу Чжутуна, потребовав немедленного уничтожения всех плакатов. Гу Чжутун вызвал начальника политотдела своей армии и в присутствии Чжоу Эньлая приказал немедленно выполнить это требование. На следующий день все провокационные лозунги, плакаты и листовки были уничтожены.

По свидетельствам очевидцев, именно деятельность Чжоу Эньлая в течение 60 трудных дней позволила в конце концов мирно разрешить Сианьский инцидент. Однако после своего освобождения из плена Чан Кайши начал ужесточать требования и затягивать организацию Единого фронта; вновь эта деятельность активизировалась лишь после инцидента у моста Марко Поло и начала войны с Японией.

9 июня 1935 года было подписано японо-китайское соглашение, известное как соглашение Хэ-Умэдзу, признающее японскую оккупацию провинций Хэбэй и Чахар. В ноябре 1935 года при поддержке Японии было провозглашено создание независимого государства в восточной части провинции Хэбэй. К началу 1937 года Япония контролировала все территории к западу, северу и востоку от Пекина. Столицей Китая тогда был Нанкин.

В соответствии с условиями «Заключительного протокола» от 7 сентября 1901 года Китай гарантировал его подписантам (включая Японию) право держать войска в 12 пунктах вдоль железной дороги, соединяющей Пекин с Тяньцзинем. В соответствии с дополнительным соглашением от 15 июля 1902 года эти войска имели право проводить манёвры, не ставя в известность представителей других стран. К июлю 1937 года Япония имела там от 7 до 15 тысяч человек, в основном размещённых вдоль железных дорог. Искрой, зажёгшей полномасштабную войну, стал японский солдат, рядовой Шимура Кикудзиро. Он пропал во время ночных маневров и вернулся в часть примерно через сутки. По разным версиям у него болел живот, он пошёл по нужде и заблудился в болоте либо ушёл в самоволку в бордель или это провокация японцев либо провокация коммунистов. Японцы направили коменданту города Ваньпин, обнесённого стеной, требование открыть ворота города-крепости для его поисков. Отказ китайских властей привёл к перестрелке между японской ротой и китайским пехотным полком. Японцы перебросили подкрепления, чтобы окружить Ваньпин. Позже той же ночью отряд японской пехоты попытался прорвать оборону Ваньпина, но был отбит. Два часа спустя японцы выдвинули ультиматум. В качестве меры предосторожности Цинь Дэчунь, исполняющий обязанности командующего 29-й китайской армии, связался с командующим 37-й китайской дивизией генералом Фэн Чжианем и приказал ему привести свои войска в состояние повышенной боевой готовности.

В 02:00 8 июля Цинь Дэчунь, исполняющий обязанности командующего 29-й китайской армии, отправил мэра Ваньпина Ван Лэнчжая в одиночку в японский лагерь для ведения переговоров. Однако японцы настояли на том, чтобы их впустили в город для расследования причин инцидента.

Около 4:00 утра к обеим сторонам начали прибывать подкрепления. Китайцы перебросили в этот район дополнительную дивизию войск. В 4:45 Ван Лэнчжай вернулся в Ваньпин. Через пять минут после возвращения Вана раздался выстрел, и обе стороны открыли огонь, что ознаменовало начало битвы за Бэйпин-Тяньцзинь и, как следствие, полномасштабного начала Второй японо-китайской войны в 4:50 утра 8 июля 1937 года.

Полковник Цзи Синвэнь возглавил китайскую оборону с отрядом из примерно 100 человек, получив приказ удерживать мост любой ценой. Китайцы смогли удержать мост благодаря подкреплениям, но понесли огромные потери. В этот момент японские военные и сотрудники дипломатической службы Японии начали переговоры в Пекине с китайским правительством.

Было достигнуто устное соглашение с китайским генералом Цинем, согласно которому:

Китайцы принесут извинения японцам.

Виновные будут наказаны.

Контроль над Ваньпином будет передан гражданской полиции провинции Хэбэй, а не 219-му китайскому полку.

Однако генерал Масакадзу Кавабэ первоначально отклонил перемирие и, вопреки приказу своего начальства, продолжал обстреливать Ваньпин в течение следующих трех часов, пока его не убедили прекратить обстрел и перебросить свои силы на северо-восток.

Несмотря на то, что было объявлено о прекращении огня, дальнейшие усилия по деэскалации конфликта провалились, в основном из-за действий китайских коммунистов и командиров японской гарнизонной армии в Китае. Из-за постоянных китайских атак командующий японской гарнизонной пехотной бригадой генерал Масакадзу Кавабэ приказал обстрелять Ваньпин 9 июля. На следующий день к атаке присоединились японские бронетанковые части. 11 июля, в соответствии с решениями конференции в Госо, Генеральный штаб Императорской армии Японии санкционировал переброску пехотной дивизии из Избранной армии, двух смешанных бригад Квантунской армии и авиационного полка в составе 18 эскадрилий в качестве подкрепления в Северный Китай. К 20 июля общая численность японских войск в районе Бэйпин-Тяньцзинь превысила 180 000 человек.

25 июля у Ланфана начались полномасштабные бои. После начала ожесточенной и кровопролитной атаки на японские позиции 27 июля генерал Сун Чжэюань был разбит и вынужден отступить за реку Юндин.

Японцы предоставили Сун и его войскам «свободный проход». После 24 дней боёв 29-я китайская армия была вынуждена отступить.

Однако японской армии был отдан приказ не продвигаться дальше реки Юндин. Внезапно министр иностранных дел правительства Коноэ начал переговоры с правительством Чан Кайши в Нанкине и заявил: «Япония хочет сотрудничества с Китаем, а не китайской земли». Тем не менее, переговоры не продвинулись дальше. 9 августа 1937 года в Шанхае был застрелен японский морской офицер и началась полномасштабная война.

Во время битвы за Бэйпин-Тяньцзинь правительство получило телеграмму от мусульманского генерала Ма Буфана из клики Ма о готовности дать бой японцам. Сразу после инцидента на мосту Марко Поло Ма Буфан организовал отправку кавалерийской дивизии под командованием мусульманского генерала Ма Бяо на восток для сражения с японцами. Тюркский народ саларов составлял большинство в первой кавалерийской дивизии, отправленной Ма.

После серии не увенчавшихся успехом переговоров китайской и японской сторон о мирном урегулировании конфликта 26 июля 1937 года Япония перешла к полномасштабным боевым действиям к северу от Хуанхэ силами 3 дивизий и 2 бригад (около 40 тысяч человек при 120 орудиях, 150 танках и бронемашинах, 6 бронепоездах и поддержке до 150 самолётов). Японские войска быстро захватили Пекин (Бэйпин) (28 июля) и Тяньцзинь (30 июля). В следующие несколько месяцев японцы продвигались на юг и запад, встречая слабое сопротивление, захватили провинцию Чахар и часть провинции Суйюань, дойдя до верхней излучины Хуанхэ у Баодина. Но к сентябрю из-за возросшей боеспособности китайской армии, нарастания партизанского движения и проблем со снабжением наступление замедлилось, и для расширения масштабов наступления японцы к сентябрю были вынуждены перебросить в Северный Китай до 300 тысяч солдат и офицеров.

8 августа — 8 ноября развернулось Второе Шанхайское сражение, в ходе которого многочисленные японские десанты в составе 3-го экспедиционного корпуса Мацуи при интенсивной поддержке с моря и воздуха сумели овладеть городом Шанхай, несмотря на сильное сопротивление китайцев; в Шанхае было образовано марионеточное прояпонское правительство. В это время японская 5-я дивизия Итагаки попала в засаду и была разгромлена на севере провинции Шаньси 115-й дивизией (под командованием Не Жунчжэня) из состава 8-й армии. Японцы потеряли 3 тысячи человек и основное вооружение. Пинсиньгуанское сражение имело большое пропагандистское значение в Китае и стало самым крупным сражением коммунистической армии с японцами за весь ход войны.

В ноябре — декабре 1937-го японская армия провела наступление на Нанкин по реке Янцзы, не сталкиваясь с сильным сопротивлением. Чтобы остановить конфликт была созвана Брюссельская конференция, но страны-участницы ограничились лишь декларативными заявлениями, что в итоге лишь дало Японии повод чувствовать себя безнаказанно. Уже 12 декабря 1937-го японская авиация совершила неспровоцированный налёт на английские и американские корабли, стоявшие близ Нанкина. В результате была потоплена канонерская лодка «Панай». Однако дипломатическими мерами конфликта удалось избежать. 13 декабря пал Нанкин (столица), правительство эвакуировалось в город Ханькоу. Японская армия в течение 5 дней устраивала в городе кровавую резню гражданского населения, в результате которой погибло 200 тысяч человек. В результате боёв за Нанкин китайская армия потеряла все танки, артиллерию, авиацию и военно-морской флот. 14 декабря 1937 года в Пекине было провозглашено создание Временного правительства Китайской республики, контролировавшегося японцами.

В январе — апреле 1938-го возобновилось японское наступление на севере. В январе завершено завоевание Шаньдуна. Японские войска сталкивались с сильным партизанским движением и не могли эффективно контролировать захваченную территорию. В марте — апреле 1938-го развернулась битва за Тайэрчжуан, в ходе которого 200-тысячная группировка регулярных войск и партизан под общим командованием генерала Ли Цзунжэня отрезала и окружила 60-тысячную группировку японцев, которым в конечном итоге удалось пробиться из кольца, потеряв 20 тысяч человек убитыми и большое количество военной техники. На оккупированной территории центрального Китая японцы 28 марта 1938 года провозгласили в Нанкине создание так называемого «Реформированного правительства Китайской республики».

В мае — июне 1938-го японцы перегруппировались, сосредоточив более 200 тысяч солдат и офицеров и около 400 танков против 400 тысяч плохо вооружённых китайцев, практически лишённых боевой техники, и продолжили наступление, в результате чего был взят Сюйчжоу (20 мая) и Кайфэн (6 июня). В этих боях японцы применяли химическое и бактериологическое оружие.

В мае 1938 была создана Новая 4-я армия под командованием Е Тина, сформированная из коммунистов и дислоцировавшаяся преимущественно в японском тылу к югу от среднего течения Янцзы.

В июне — июле 1938-го китайцы остановили стратегическое наступление японцев на Ханькоу через Чжэнчжоу, разрушив дамбы, не дававшие разлиться реке Хуанхэ, и затопив окрестности. При этом погибло множество японских солдат, большое количество танков, грузовиков и орудий оказалось под водой или увязло в грязи. Но погибло также много китайских мирных жителей.

Изменив направление наступления на более южное, японцы овладели Ханькоу (25 октября) в ходе длительных, изнурительных боёв. Чан Кайши решил оставить трёхградье Ухань и перенёс свою столицу в Чунцин.

22 октября 1938-го японский морской десант, доставленный на 12 транспортных судах под прикрытием 1 крейсера, 1 эсминца, 2 канонерок и 3 тральщиков высадился по обе стороны пролива Хумэнь и взял штурмом китайские форты, охранявшие проход к Кантону. В тот же день китайские части 12-й армии без боя оставили город. В город вошли японские войска 21-й армии, захватившие склады с оружием, боеприпасами, снаряжением и продовольствием.

В целом, за первый период войны японская армия, несмотря на частные успехи, не смогла достигнуть главной стратегической цели — уничтожения китайской армии. Вместе с тем растянутость фронта, оторванность войск от баз снабжения и возрастающее китайское партизанское движение ухудшали положение японцев.

Япония ввиду выявившейся острой нехватки ресурсов решила сменить стратегию активной борьбы на стратегию изматывания. Япония ограничивается лишь локальными операциями на фронте и переходит к усилению политической борьбы. Это было вызвано чрезмерным напряжением сил и проблемами контроля над враждебно настроенным населением оккупированных территорий. После захвата большинства портов японской армией, у Китая осталось только три пути для получения помощи от союзников — это узкоколейная дорога в Куньмин из Хайфона во Французском Индокитае; извилистая Бирманская дорога, пролегавшая в Куньмин через Британскую Бирму и, наконец, Синьцзянский тракт, проходивший от советско-китайской границы через Синьцзян и провинцию Ганьсу.

1 ноября 1938 Чан Кайши обратился к китайскому народу с призывом продолжать сопротивление Японии до победного конца. Коммунистическая партия Китая одобрила эту речь в ходе собрания молодёжных организаций Чунцина. В этом же месяце японским войскам удалось взять города Фусинь и Фучжоу при помощи морских десантов.

Япония делает предложения гоминьдановскому правительству о мире на некоторых выгодных для Японии условиях. Это усиливает внутрипартийные противоречия китайских националистов. Как следствие этого последовало предательство китайского вице-премьера Ван Цзинвэя, который бежал в захваченный японцами Шанхай.

В феврале 1939 в ходе Хайнаньской десантной операции японская армия под прикрытием кораблей 2-го флота Японии захватила города Цзюньчжоу и Хайкоу, потеряв при этом два транспортных судна и баржу с войсками.

С 13 марта по 3 апреля 1939-го развернулась Наньчанская операция, в ходе которой японским войскам в составе 101-й и 106-й пехотной дивизии при поддержке десанта морской пехоты и массированном применении авиации и канонерских лодок удалось занять город Наньчан и ряд других городов. В конце апреля китайцы предприняли успешное контрнаступление на Наньчан, освободили город Хоань. Однако затем японские войска нанесли локальный удар в направлении города Ичан. В Наньчан японские войска снова вступили 29 августа.

В июне 1939-го морскими десантами были взяты китайские города Шаньтоу (21 июня) и Фучжоу (27 июня).

В сентябре 1939-го китайским войскам удалось остановить японское наступление в 18 км севернее города Чанша. 10 октября они перешли в контрнаступление против частей 11-й армии в направлении Наньчана, который им удалось занять 10 октября. В ходе операции японцы потеряли до 25 тыс. человек и более 20 десантных судов.

С 14 по 25 ноября японцы предприняли десантирование 12-тысячной войсковой группировки в районе Панкхоя. В ходе Панкхойской десантной операции и последовавшего наступления японцам удалось овладеть городами Панкхой, Циньчжоу, Дантонг и, наконец, 24 ноября, после ожесточённых боёв — Наньин. Однако наступление на Ланьчжоу было остановлено контратакой 24-й армией генерала Бай Чунси, и японская авиация приступила к бомбардировкам города. 8 декабря китайские войска при содействии Чжуньцзиньской авиагруппы советского майора С. Супруна остановили японское наступление из района г. Наньин на рубеже Куньлуньгуан, после чего (16 декабря 1939) силами 86-й и 10-й армий китайцы начали наступление с целью окружения Уханьской группировки японских войск. С флангов операцию обеспечивали 21-я и 50-я армии. В первый день операции японская оборона была прорвана, но дальнейший ход событий привёл к остановке наступления, отступлению на исходные позиции и переходу к оборонительным действиям. Уханьская операция провалилась из-за недостатков системы управления китайской армии.

В марте 1940-го Япония сформировала марионеточное правительство в Нанкине с целью получения политической и военной поддержки в борьбе с партизанами в глубоком тылу. Во главе встал перешедший на сторону японцев бывший вице-премьер Китая Ван Цзинвэй.

В июне-июле успехи японской дипломатии на переговорах с Великобританией и Францией привели к прекращению военных поставок в Китай через Бирму и Индокитай. 20 июня было заключено англо-японское соглашение о совместных действиях против нарушителей порядка и безопасности японских военных сил в Китае, по которому, в частности, Японии передавалось китайское серебро на сумму 40 млн долларов, хранившееся в английском и французском представительствах в Тяньцзине.

В мае-июне 1940-го японские войска провели успешную наступательную операцию в провинции Хубэй и захватили города Цзаоян и Ичан. Второе наступление, предпринятое в конце ноября в бассейне реки Ханьшуй, закончилось неудачей.

20 августа 1940 началось совместное широкомасштабное (участвовало до 400 тысяч человек) наступление китайских 4-й, 8-й армии (сформированных из коммунистов) и партизанских отрядов Коммунистической партии Китая против японских войск в провинциях Шаньси, Чахар, Хубэй и Хэнань, известное как «Битва ста полков». В провинции Цзянсу имел место ряд столкновений между коммунистическими армейскими частями и гоминьдановскими партизанскими отрядами губернатора Х. Дэциня, вследствие которых последние были разгромлены. Итогом китайского наступления стало освобождение территории с населением более 5 млн человек и 73 крупных населённых пунктов. Потери в личном составе сторон были примерно равными (около 20 тыс. человек с каждой стороны).

18 октября 1940 года Уинстон Черчилль принял решение вновь открыть Бирманскую дорогу. Это было сделано с одобрения США, намеревавшихся осуществлять в Китай военные поставки по ленд-лизу.

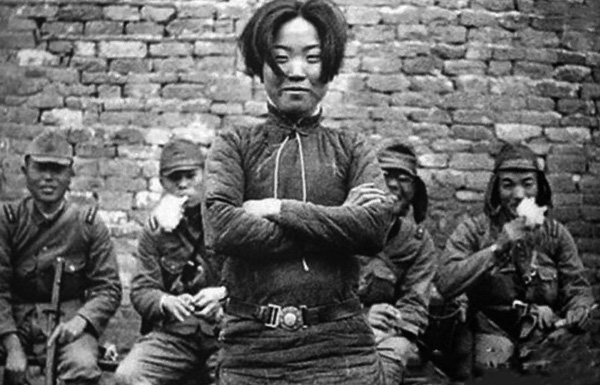

Китай, провинция Шаньдун, округ Хэсянь. 13 апреля 1938 года. Вторая мировая в Азии идёт не первый год. Японцы взяли в плен китайскую партизанку Чэн Бенхуа. 24 года, в 1937 году в бою погиб её муж. Через несколько минут эти весёлые японцы её закололи штыками

Китай, провинция Шаньдун, округ Хэсянь. 13 апреля 1938 года. Вторая мировая в Азии идёт не первый год. Японцы взяли в плен китайскую партизанку Чэн Бенхуа. 24 года, в 1937 году в бою погиб её муж. Через несколько минут эти весёлые японцы её закололи штыками

20 мая 1938 года 2 китайских бомбардировщика Martin 139WC совершили «гуманитарный» налёт на Японию, сбросив на Кюсю (в т.ч. на Нагасаки) 200 тысяч листовок.

20 мая 1938 года 2 китайских бомбардировщика Martin 139WC совершили «гуманитарный» налёт на Японию, сбросив на Кюсю (в т.ч. на Нагасаки) 200 тысяч листовок.

Судетских кризисов было два. И оба - в 1938-м. Чехословакия, созданная по итогам распада Австро-Венгрии в 1938-м, 20 лет жила с претензиями соседей. Польша требовала отдать ей Тешинскую Силезию, где жило немало поляков, Венгрия отдать ей южную Словакию, а на западе, в Судетах, жили немцы. Здесь же располагались машиностроительные, металлургические и химические заводы. Экономика Чехословакия была наполовину в руках судетских немцев. С приходом Гитлера к власти с лозунгом объединения всех немцев, где бы они ни жили, область была обречена на желание воссоединения с Германией - промышленнось Чехословакии сильно страдала из-за кризиса и его конец совпал с приходом Гитлера ск власти. В Германии экономика начала стремительный подъём. При поддержке Третьего рейха была создана прогерманская партия. Ее лидер Конрад Генлейн* постоянно заявлял на всю Европу о притеснении немецкого населения, недопуске представителей нацменьшинств в местные органы власти и так далее. При этом в парламентегерманская фракция была самой большой, хотя и не составляла большинства.

*В мае 1945 попал в плен американской армии и покончил с собой 10 мая 1945, разбив очки и перерезав стёклами паховую вену.

В 1938 году в Чехословакии проживало 14 млн человек, из них 3,5 млн этнических немцев, компактно проживающих в Судетской области (2,8 млн), а также в Словакии и Закарпатской Украине (карпатские немцы, 700 тыс.)

Первый Судетский кризис разыгрался еще весной 1938 года, когда партия Генлейна попыталась провести референдум о присоединении Судетов к Германии.

Немецкие войска были готовы форсировать государственную границу. Однако в тот раз Гитлера отпугнула сплоченная позиция остальной Европы. В поддержку Чехословакии высказались Франция и СССР и даже Италия ратовала за проведение мирного диалога. Гитлер отступил.

Обстановка постепенно накалялась. 12 сентября Гитлер выступил на съезде НСДАП в Нюрнберге с недвусмысленным посланием лидерам Британии и Франции. Особой критики удостоился чехословацкий президент Эдвард Бенеш*, который, по мнению Гитлера, "подвергал пыткам судетских немцев и хотел их истребить".

*После войны продолжил своё президенство, но был уже болен и коммунисты его "выдавили из власти". В мае 1948 года Бенеш отказался подписать новую конституцию страны, разработанную коммунистами, а 7 июня подал в отставку "по причине здоровья", 3 сентября 1948 года Эдвард Бенеш скончался.

Вдохновленные поддержкой "исторической родины", судетские немцыи взбунтовались. На их усмирение власти бросили войска.

Уже 26 сентября Гитлер угрожал лично отправиться на защиту "братьев" в первой шеренге, если к 1 октября не будет исполнен ультиматум о передаче Судетов.

"Или господин Бенеш примет сделанное предложение и даст наконец судетским немцам свободу, или мы сами дадим эту свободу! Мир или война!".

Польша и Венгрия поддержали Германию. Это позволило Гитлеру оправдать аннексию Судет "международным" характером требований к Чехословакии.

Судьбу Чехословакии определили без участия ее самой. Днем 29 сентября за столом переговоров в баварской столице собрались Гитлер, Муссолини, премьер-министры Франции и Великобритании Даладье и Чемберлен.

СССР на переговоры приглашен не был.

Чемберлен ранее гарантировал чехословакам участие в обсуждениях, однако обещания своего не сдержал, действуя строго в русле политики умиротворения. Фактически все решилось еще раньше — по итогам встреч Гитлера с Чемберленом 15 сентября в Берхтесгадене и 22-23 сентября в Бад-Годесберге.

"Необходимо уступить Германии районы, населенные преимущественно немцами, чтобы избежать общеевропейской войны", — заявил Чемберлен на конференции в Мюнхене.

Тогда не было закона о нерушимости границ и воссоединение народа вместе с территорией, на которой он жил, считалось вполне резонным. Тем, кто так уж настаивает на незаконности подобных действий, хочу напомнить, что СССР тоже присоединил восточные области Польши, "освобождая славянские народы". И это вполне сошло ему с рук. А вот за нападение на Финляндию (нет там славян) исключили из Лиги наций.

В час ночи 30 сентября, после согласования всех деталей, свои подписи под документом поставили Гитлер, Даладье, Муссолини и Чемберлен (именно в такой последовательности). После этого в зал допустили чехословацкую делегацию.

Великобритания и Франция оказали давление на правительство Чехословакии, и президент Бенеш без согласия Национального собрания принял Мюнхенское соглашение к исполнению.

В тот же день Гитлер и Чемберлен подписали декларацию о ненападении. 6 декабря 1938 года аналогичный пакт с Третьим рейхом заключили французы.