В 1933 году в Австрии политическое противостояние достигло предела. Канцлер Австрии Энгельберт Дольфус установил в Австрии фашистский режим, копировал Муссолини. Он запретил сначала нацистов (требовавших аншлюса с Германией), а потом и Шуцбунд (социал-демократов). Конфисковывал оружие. 12 февраля в 6:45 утра полиция нагрянула в отель Шифф (штаб-квартиру социал-демократов) в Линце и была встречена огнём. Рихард Бернашек, лидер Шуцбунда, был арестован, но успел дать сигнал к восстанию. Вообще-то он знал об обыске и использовал его как провокацию, ибо считал, что отступать некуда. Но подготовка была скверной, а запрет на восстание из Вены опоздал. Из Линца, где восстание было подавлено за сутки, бои перекинулись в Вену и другие города. Началась 4-дневная гражданская война. На повстанцев бросили армию с артиллерией и химоружием, полицию и отряды правых - Хеймвер. Мятеж левых, оставшихся без руководства и в меньшинстве, был подавлен. Погибло свыше 300 человек, по неофициальным данным - до 1000, тысячи арестованы и бежали, руководство казнено. Нацисты сохраняли нейтралитет.

Интересна судьба Бернашека. В день восстания он арестован, бежал, пойман, отправлен в тюрьму. Директор тюрьмы, нацист, скоро его освободил, а заодно ещё двух социал-демократов и двух нацистов. Все пятеро были доставлены в Мюнхен, где были радушно приняты германскими нацистами. Бернашек ненадолго скорешевался с нацистами, выступал на митингах с их одобрением (оба бежавшие с ним социалиста ушли к нацистам), но в течении буквально недель в них разочаровался, эмигрировал в Чехословакию, потом в СССР. В Москве узнал, что многие шуцбундовцы, бежавшие в СССР, включая его зятя, расстреляны, негативно отозвался о жизни в СССР («Здесь рабочий так же мало значит, как и у нацистов. Диктатура тут и там. Это не для нас»). Уехал в Чехословакию, ушёл в подполье, при аншлюсе вернулся в Австрию, изгнан "за враждебную деятельность". Эмигрировал во Францию, потом в Швецию, в 1939 вернулся в свой Линц и спокойно занимался бизнесом в фирме своего брата, Людвига, тоже бывшего шуцбундовца. А летом 1944-го внезапно арестован по делу о покушении на Гитлера, отправлен в концлагерь Маутхаузен, пройдя ряд тюрем. Его жестоко пытали и убили выстрелом в шею 18 апреля 1945 года, выслав семье соболезнование по поводу смерти от пневмонии.

Незаконнорождённый сын богатого плантатора, Сандино вообще-то был идейным бандитом, типичным махновцем в нашем понимании. Сколотив партизанскую армию примерно в 1-2-3 тысячи человек, он целых 6 лет сражался с морпехами США и правительственными войсками, заключал союзы то с коммунистами, то с анархистами, либералами, националистами, религиозными сектами. На фото рядом с ним (по левую руку) стоит Тони Эдуардо Делдука, член знаменитой "Пурпурной банды" из Детройта. Purple Gang представляла собой организацию американских евреев-гангстеров, контролировавших в годы депрессии весь Мичиган, бутлегеры, крышевальщики, торговцы оружием, на чьей совести около 500 убийств. А Сандино контролировал район золотодобывающих шахт и нуждался в оружии. На фото Сандино уезжает в Мексику, где пробыл целый год, изучая идеологии и подыскивая союзников. Воевали сандинисты исключительно плохо. При столкновении этих плохо вооружённых крестьян с американцами их потери были раз в 10, а то и в 100 раз больше, что не мешало Сандино преувеличивать свои победы в разы. Морпехи были истинными карателями, уничтожая поголовно население целых деревень. И Сандино не оставался в долгу. Он первым нарушил неписанный закон - не трогать американские банановые компании, взорвав их цеха и расстреляв служащих. В условиях кризиса, в 1933-м США вывело из Никарагуа свои войска, потеряв за десятилетие боёв 350 человек. Антиамериканский пыл у партизан сразу пропал, Сандино вступил в переговоры с президентом Никарагуа Сакасой, но Анастасио Сомосе Гарсии, лидеру Национальной гвардии, роспуска которой требовал Сандино, момент показался удобным. Сандино, его брат, два генерала его армии, все 6 человек переговорщиков были убиты, их останки не найдут до сих пор. Затем Национальная гвардия разгромила сандинистов, убив не менее 300 человек, а через 2 года Самоса захватил в Никарагуа власть и основал династию, которая правила около 40 лет.

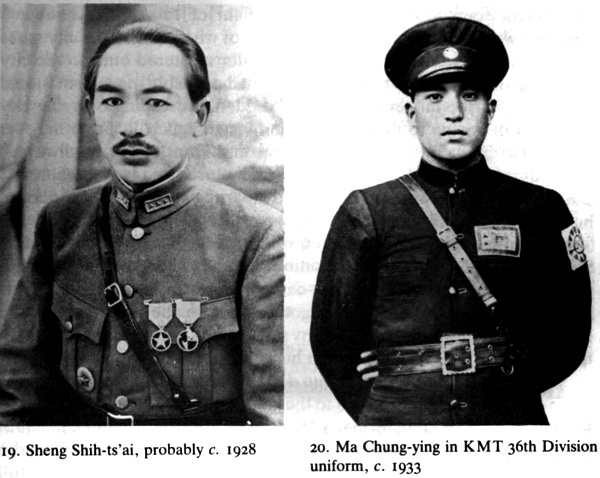

Положение Шэн Шицая стало совсем плачевным в конце 1933-го, когда генерал Чжан Пэйюань, командующий Провинциальной армией (3000 человек) и комендант города Или, воюющий против восставших уйгуров, перешёл на сторону Ма Чжунъина. Эти двое тоже плохо кончили. Чжан Пэйюань был разбит советскими войсками, в июне 1934-го при отступлении попал в снежную бурю на перевале Музарт и покончил с собой, чтобы избегнуть советского плена. А Ма Чжунъин плена не избег. В том году ему было всего 24 года (воевал с 14 лет), он командовал целой армией, наводя ужас от Туркестана до Тибета, Гоминдану подчинялся чисто формально, мечтал о лаврах Чингисхана и не соглашался на роль ниже Тамерлана, мечтая создать мусульманскую империю от Индии до Урала. Есть целых пять достоверных (и несколько недостоверных) версий о его конце. Одна говорит, что он погиб в авиакатастрофе в 1936-м, три - что расстрелян советскими властями в плену (Москва, Сибирь и др. в 1936-1939 гг.), а Константин Рокосовский уверял, что встречал его на фронте в Великую Отечественную. Попадание в плен тоже интересно. Якобы, его заманили в самолёт, якобы, Гоминдана, но там были только советские агенты, его доставили в Яркенд, откуда он, якобы, отдавал дезинформирующие приказы своей армии.

Есть и такая версия - он в Кашгаре явился в советское консульство и после разговора с консулом Максом Думписом 5 июля 1934-го был переправлен через советско-китайскую границу. В СССР он попросил политического убежища, после чего был перевезен в Алма-Ату, затем в Москву, где и умер спустя два года при загадочных обстоятельствах.

Но это было потом, а в 1933-м 36-я, переименованная из дивизии в армию, осаждала Урумчи, осенью 1933-го Ходжа Нияз провозгласил создание Тюркской Исламской Республики Восточный Туркестан. Он обосновался в Аксу, во внешней политике ориентировался на Турцию и Великобританию. В мае Ма Чжунъин с войском в 7 тысяч бойцов прошёл через горы и начал штурм города Гучень, расположенного у северных отрогов Тянь-Шаня. Город был взят за сутки. Полторы тысячи китайских солдат сдались в плен, и лишь полсотня казаков защищала крепость до последнего патрона. Оставшиеся в живых 17 русских были взяты в плен и расстреляны.

Положение дубаня становилось все более критическим. Шэн Шицай направил к Ма парламентеров, но полковник Папенгут, несмотря на почти двукратное превосходство дунганских частей, отбил Гучен. Разбитый казаками, Ма оказался отрезанным от своей базы и ему пришлось наступать. Заняв Турфан, а затем Даванчен, он появился под Урумчи.

За эти 2 месяца Шэн Шицай получил официальное признание центральных китайских властей, а Ма Чжунъин, наоброт, вновь поднял знамя «независимого мусульманского государства».

В конце октября казаки предприняли наступление на Даванчен. Взять город так и не удалось, несмотря на введение в бой броневиков, один из которых дунгане подбили. Казаки вынуждены были отступить к озеру Сайгу, предварительно зарубив по приказу Папенгута пленных дунган. Угроза нависла над Урумчи. Шэн Шицай умолял о помощи советских товарищей. Наконец, Сталин принял решение - помочь белогвардейцам и китайским националистам (хотя его убеждали, что надо помогать народным мусульманским массам, поднявших восстание против эксплуататоров). Но Сталин был прагматиком - у границы начала формироваться Алтайская армия. А пока СССР отправил в бой Красную армию численностью в 3 (три) человека. Правда, на трёх самолётах Р-5. Один так и не смог перелететь горы, но два 25 декабря 1933-го прилетели вовремя - подгоняемые всадниками, на стены Урумчи лезли пехотинцы 36-й армии. Фёдор Полынин и Константин Шишков сбросили бомбы и 36-я отступила в панике.

В начале января 1934-го в Синьцзян началось вторжение советских войск - численностью 7 тыс. человек, 100 танков БТ, 100 самолётов, т.н Алтайская Добровольческая армия. Личный состав групп был замаскирован под белых — переодет в форму белогвардейских добровольцев (китайская форма с русскими знаками отличия). Все клейма, маркировка даже на железе была уничтожена. Сохранились документы о выделении чёрной краски и подробных инструкций, как уничтожать клейма на разном материале. СССР очень не желал обвинений во вторжении. Казакам была обещана амнистия. В советских документах братание с белыми особо не скрывалось. Так, 20 января 1934-го Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление: «а) отпустить 10 тыс. руб. золотом в распоряжение ОГПУ для проведения операции; б) отпустить 2 тысячи комплектов гражданской одежды для частей белых в Синьцзяне».

Советской армией командовал Михаил Петрович Фриновский, дослужившийся до заместителя наркома МВД и наркома ВМФ СССР (расстрелян в феврале 1940-го как фашист-заговорщик, даже не реабилитирован), его сменил Николай Кузьмич Кручинкин (в 1937-м начальник всех погранвойск СССР, в августе 1938-го расстрелян).

По согласованию с советским генеральным консулом в Восточном Туркестане Апресовым (в 1940-м арестован, получил 10 лет "за антисоветскую деятельность", расстрелян без суда 11 сентября 1941-го), прибывшим в Синьцзян в декабре 1933-го, полковник Папенгут, занимавший твердую антисоветскую позицию, был отстранен от командования (10 декабря), арестован и расстрелян. Официально он был обвинен в организации заговора, приведшего к власти Шэн Шицая. Командующим русскими частями был назначен полковник Николай Иванович Бектеев, вскоре получивший чин генерал-лейтенанта армии Синьцзяна.

1-й русский белоэмигрантский полк, блокированный в Урумчи, прорвав окружение, вышел к крепости Саньчжи, где соединился с советским 21-м полком. При выходе из окружения в ночном бою погибли многие казаки. Спустя три дня соединенные части, включая 60 кавалеристов под командованием Иманова, находившихся в крепости, и подошедшее подкрепление — отряд под командованием Белова и батальона китайской пехоты, начали новое наступление. Дунгане были атакованы на берегу реки Тутун, в 50 километрах от Урумчи. В ходе боев, длившихся несколько дней, войска генерала Ма были окружены, часть их (около 200 человек) была порублена на льду казаками, другая часть была прижата к горам и также уничтожена.

16 февраля 1934-го Ма снял осаду со столицы и отступил на Даванчен. После неудачных боев дунгане, потеряв более двух тысяч человек, оставили Сэйгу и стали отступать на Кашгар. Спустя короткое время все города вдоль южных отрогов Тянь-Шаня оказались в руках Бектеева. Вскоре казаки заняли и Кашгар.

15 апреля 1934-го Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об окончании интервенции. Однако часть войск (350 конных с артиллерией) осталась. Остались и военные советники, в том числе будущий маршал П.С. Рыбалко, который официально назывался «русским генералом китайской службы» и действовал под псевдонимом Фу-Дзи-Ху. Оставшиеся войска продолжали изображать белогвардейцев. В ноябре 1934-го белые части были расформированы. Казакам выдали жалованье за месяц вперед, коня и распустили по домам. Русская община в этой войне потеряла около полутора тысяч человек.

Однако в апреле 1937-го в Синьцзяне вспыхнуло новое восстание, разросшееся до таких масштабов, что потребовалась новая интервенция. Но это другая история.

Австрийские нацисты потеряли терпение (они были запрещены) летом 1934-го и устроили мятеж, стремясь заменить фашистское правительство Австрии нацистским. 25 июля 1934-го 154 боевика ворвались в здание правительства, стреляя по людям, захватили радиостанцию и объявили об отставке Дольфуса. Канцлер Австрии получил пулю в шею, но, истекая кровью, отказался подписать документ об отставке. Затыкая пальцем дырку в шее и делая другой рукой неприличные жесты, он успел проклясть нацистов и умер от потери крови. Верные правительству войска подавили мятежи во всех городах за 6 дней. 107 сторонников правительства погибло, убито 140 нацистов, 13 казнены, тысячи бежали. Италия, Венгрия и Югославия придвинули войска к границе, в поддержку правительства и Гитлер не осмелился вмешаться в разборки на своей родине.

Если кто не знает, почему большинство китайских РН имеют имя Long March ("Великий поход"), то объясняю. С просторами космоса никак не связано.

Пятый поход Гоминдана против коммунистов оказался успешен. К 1934-му гоминьдановские силы под руководством Чэнь Чэна окружили коммунистические районы в провинции Цзянси и начали готовиться к массированной атаке. В апреле 11 дивизий атаковали Центральный советский район с севера и после месяца боёв заняли Гуаньчан. Под угрозой оказался Жуйцзинь — столица Китайской Советской Республики. 4 из 6 районов КСК были потеряны. В мае на заседании секретариата временного Политбюро ЦК КПК было принято решение о перебазировании основных сил из Центрального советского района. Чжу Дэ разработал план прорыва на север, ближе к СССР, в места, где возможен маневр. В начале июля 1934-го отдан приказ 7-му армейскому корпусу Красной армии выступить на север в качестве «Авангарда борьбы с Японией» и создать в провинциях Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и Аньхой многочисленные советские опорные базы для отвлечения сил Чан Кайши от Центрального советского района. 7 июля 7-й армейский корпус покинул Жуйцзинь и отправился на соединение с 10-й армией Фан Чжиминя на стыке провинций Чжэцзян, Цзянси и Аньхой. Однако из-за своей малочисленности и недостатка боеприпасов он не смог отвлечь на себя гоминьдановские силы. В начале 1935-го 10-я армия была полностью уничтожена, а Фан Чжиминь попал в плен и был казнён.

В первой декаде июля 1934-го 30 гоминьдановских дивизий начали наступление на Центральный советский район с шести направлений. Коммунисты отступали, неся тяжёлые потери.

15 июля 1934-го был опубликован Манифест Рабоче-крестьянской Красной армии Китая о походе на север "для отпора Японии". КСР объявила войну Японии ещё в 1932-м, но никак не могла до японцев добраться. Настал, т.с. момент...

7 августа 6-я армейская группа 2-го фронта Красной армии, руководившаяся Жэнь Биши, выступила в Западный поход из советского района на стыке Хунани и Цзянси.

В начале октября 1934-го послы Чжоу Эньлая встретились с губернатором Гуандуна Чэнь Цзитаном (гоминдановским главнокомандующем южного фронта) и договорились о пропуске армии.

Ночью 21 октября 1934-го войска 1-го и 3-го фронтов Красной армии прошли первую линию блокады, и следовавшая за ними колонна покинула территорию Центрального советского района. Так начался Великий поход китайской Красной армии протяжённостью в 8 тысяч километров через труднодоступные горные районы в Яньаньский округ провинции Шэньси

Нацизм одержал самую бескровную победу. Саарская область (812 тыс. жителей, столица Саарбрюккен, своя валюта) 15 лет находилась под управлением Лиги наций. Но, согласно условиям Версальского мира, её судьбу должен был решить плебисцит через 15 лет и срок подошёл. Собственно, результат был предсказуем. Англия считала слишком дорогим удовольствием содержать район за счёт Лиги наций, Муссолини демонстративно взял нейтролитет, Риббентроп договорился о плебисците с министром иностранных дел Франции Лавалем. Голосовать мог любой человек и десятки поездов из Германии прибыли в Саар для голосования. 90,73% голосовали за присоединение к Германии, 8,86% - за продолжение управления Лиги наций, лишь 0,4% (2 124 человека) - за присоединение к Франции. И это несмотря на уверения Жоржа Клемансо, что там проживает 150 тысяч французов! Такой триумф не ожидали даже нацисты. Основным противником нацистов была католическая церковь. После присоединения Саара к Германии 1 марта 1935-го многие католики эмигрировали аж в Парагвай.

Телевидение, этот монстр-пожиратель времени, существует уже несколько лет. Но 22 марта 1935-го впервые в мире начались регулярные передачи телеканала «Paul Nipkow», также известный как Deutscher Fernseh-Rundfunk (Немецкое телевещание). Берлин, Германия. Канал был в эфире до его закрытия в 1944-м. Станция была названа в честь Пауля Готлиба Нипкова, изобретателя диска Нипкова. Олимпийские игры 1936-го смотрели уже 160 тысяч телезрителей. А я увидел телевизор только в 1967-м.

12 июня 1935-го - Чакская война завершается: армия Парагвая одержала под Ингави решающую победу над армией Боливии. Последний боеспособный боливийский полк сдался 4 июня 1935-го, парагвайцы вышли на расстояние 15 км от боливийских нефтяных месторождений и 12 июня подписано соглашение о прекращении огня. 3/4 области Чако осталось за Парагваем. Боливия потеряла убитыми до 65 тысяч (2% населения) большинство от болезней, ещё 1% попали в плен и большинство не захотело возвращаться. Парагвай потерял 36 тыс. человек (3% населения). На стороне Боливии воевало до 120 немецких офицеров, армией до декабря 1933-го командовал Ганс Кундт, на стороне Парагвая - около 80 русских офицеров-эмигрантов, а генштаб возглавлял Иван Беляев, бывший офицер штаба Врангеля.

3 октября 1935-го в 5 утра Вторая мировая война началась и в Африке. Итальянские войска вторглись в Эфиопию.

Дуче Бенито Муссолини с начала своего правления провозгласил курс на создание великой Итальянской империи по типу Римской империи. У утверждал, что воевать мужчине столь же привычно, как женщине рожать. У Италии уже была Ливия, подаренная как взятка за вступление Италии в 1-ю мировую, но этого было мало. Муссолини обещал народу уравнять Италию с основными колониальными империями: Великобританией и Францией. К тому времени Эфиопия оставалась практически единственным полностью независимым государством Африки. Захват Эфиопии позволил бы объединить итальянские колонии Эритрею и Итальянское Сомали. Победа над Эфиопией позволила бы смыть тяготеющий над Италией позор поражения при Адуа в Первой итало-эфиопской войне (1895-1896 гг.).

В апреле 1934-го итальянский генеральный штаб начал разрабатывать план военной операции против Эфиопии, в декабре он был отправлен на рассмотрение главе министерства колоний маршалу Эмилио Де Боно.

7 января 1935-го было подписано франко-итальянское соглашение, в соответствии с которым в обмен на поддержку позиций Франции в Европе Италия получила несколько островов в Красном море и право на использование французского участка железной дороги Джибути — Аддис-Абеба для снабжения итальянских войск. После подписания соглашения Италия начала переброску войск в свои африканские колонии с использованием железной дороги.

Бенито Муссолини и Пьер Лаваль подписали франко-итальянское соглашение об исправлении французской границы в Африке: в обмен на уступки Франции по вопросам о подданстве итальянских поселенцев в Тунисе Франция передала Италии 22 км береговой линии против Баб-эль-Мандебского пролива. После начала войны против Эфиопии этот участок побережья использовался в качестве плацдарма для высадки итальянских войск.

26 мая 1935-го итальянцы спровоцировали инцидент на границе Эфиопии, но он был урегулирован.

Император Эфиопии Хайле Селассие предпринимал усилия по укреплению армии. В середине 1935-го он предпринял попытки закупить оружие, однако западные страны отказались продавать оружие Эфиопии. Тут причина такая - пытались препятствовать аншлюсу Германии с Австрией, Муссолини был тоже против этого (и требовал Тироль), а значит, должен был сблизиться с французами. Но уступки дуче только раззадорили. Наконец, сам Иден прибыл в гости к Муссолини и предложил вместо войны коридор между Эретреей и Сомали. Дуче немедля отверг план. Англия и Франция очень старались затащить Италию в свой союз против Гитлера, официально признавая, что она третий гарант по стабильности мира в Европе. В Европе? Значит, у Италии развязаны руки в Африке!

В Берлине тоже не дремали. Хотя Гитлер не желал победы Хайле Селассие, Германия предоставила Эфиопии оружие, опасаясь быстрой победы Италии. Немецкая точка зрения заключалась в том, что если Италия увязнет в затяжной войне в Эфиопии, это, вероятно, приведет к тому, что Великобритания будет настаивать на введении санкций против Италии через Лигу Наций, на которые Франция почти наверняка не наложит вето из страха испортить отношения с Великобританией. Это вызвало бы кризис в англо-итальянских отношениях и позволило бы Германии предложить Италии свои «добрые услуги». Таким образом, Гитлер надеялся заполучить Муссолини в качестве союзника и уничтожить "фронт Стрезы" (Конференция в Италии лидеров Англии, Франции и Италиикак реакция на восстановление Гитлером в Германии всеобщей воинской повинности, что являлось грубым нарушением обязательств, взятых на себя Германией по Версальскому мирному договору).

Последним возможным иностранным союзником Эфиопии была Япония. После инцидента в Вельвеле несколько правых японских групп, включая Ассоциацию великого азиатизма и Общество чёрного дракона, попытались собрать деньги на помощь Эфиопии. 16 июля посол Японии в Италии, доктор Сугимура Ётаро, заверил Муссолини, что Япония не имеет политических интересов в Эфиопии и сохранит нейтралитет в предстоящей войне. Его комментарии вызвали бурю негодования в Японии, где народ симпатизировал этой цветной империи в Африке, на что в Италии ответили аналогичным гневом по отношению к Японии, в сочетании с похвалой Муссолини и его твёрдой позицией против «gialli di Tokyo» («жёлтых из Токио»). Когда 2 августа эфиопы обратились к Японии за помощью, им было отказано, и даже скромная просьба к японскому правительству официально заявить о своей поддержке Эфиопии в предстоящем конфликте была отклонена.

В сентябре 1935-го, когда стало ясно, что война с Италией неизбежна, Эфиопия обратилась к Лиге Наций с просьбой немедленно принять меры, чтобы предотвратить начало войны. В результате, Лига Наций приняла решение создать «комитет пяти держав», которому было поручено рассмотреть возможность урегулировать конфликт между Италией и Эфиопией дипломатическими средствами. Это не помогло и в сентябре 1935-го император Хайле Селассие объявил всеобщую мобилизацию. Ему удалось мобилизовать около 500 тыс. чел. Многие воины были вооружены копьями и луками, большую часть огнестрельного оружия составляли устаревшие винтовки, выпущенные в XIX веке. По итальянским оценкам, к началу войны эфиопские войска насчитывали от 350 до 760 тыс. чел., но лишь четверть солдат прошла хотя бы минимальную военную подготовку. Всего на армию приходилось примерно 400 тыс. винтовок различных производителей и годов выпуска, около 200 орудий устаревшей артиллерии, около 50 зениток, 5 лёгких танков. ВВС Эфиопии состояли из 15 старых бипланов, из которых могли взлететь лишь 9 машин.

Италия для войны против Эфиопии были сосредоточены 400 тыс. военнослужащих, в том числе: 9 дивизий итальянской армии (семь пехотных, одна моторизованная и одна альпийская) и 6 дивизий фашистской милиции.

Основная часть итальянской армии перед вторжением в Эфиопию была развёрнута в Эритрее, куда в 1935-м прибыли 5 дивизий регулярной армии и 5 дивизий чернорубашечников; в Итальянское Сомали прибыли одна дивизия регулярной армии и несколько батальонов чернорубашечников. Только эти силы (без учёта армии, уже размещённой в Восточной Африке, туземных подразделений и подразделений, прибывших в течение войны) состояли из 7 тыс. офицеров и 200 тыс. рядовых и были оснащены 6 тыс. пулемётов, 700 орудиями, 150 танкетками и 150 самолётами.

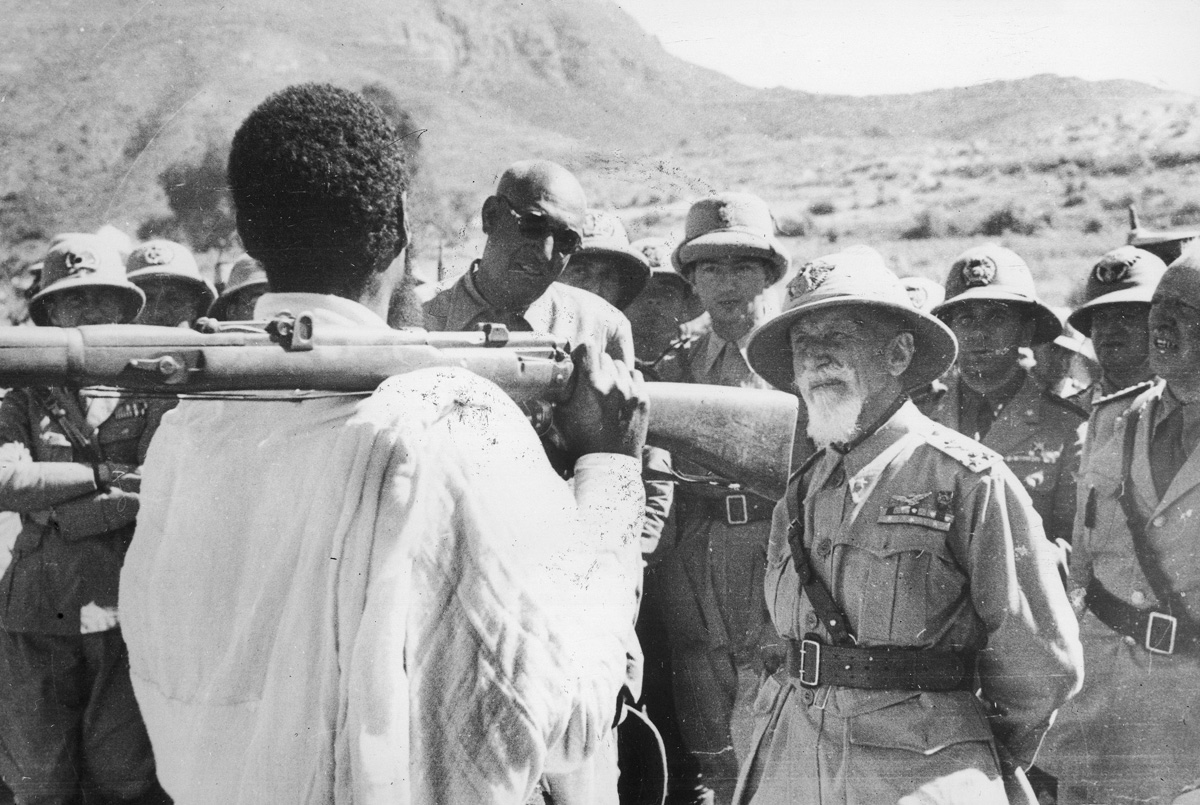

3 октября 1935 г. в 5 часов утра, без объявления войны, итальянская армия вторглась в Эфиопию из Эритреи и Сомали; одновременно авиация Италии начала бомбардировки города Адуа. Сухопутные войска под руководством маршала Эмилио Де Боно, расквартированные на территории Эритреи, перешли пограничную реку Мэрэб и развернули наступление в направлении Адди-Грат — Адуа — Аксум.

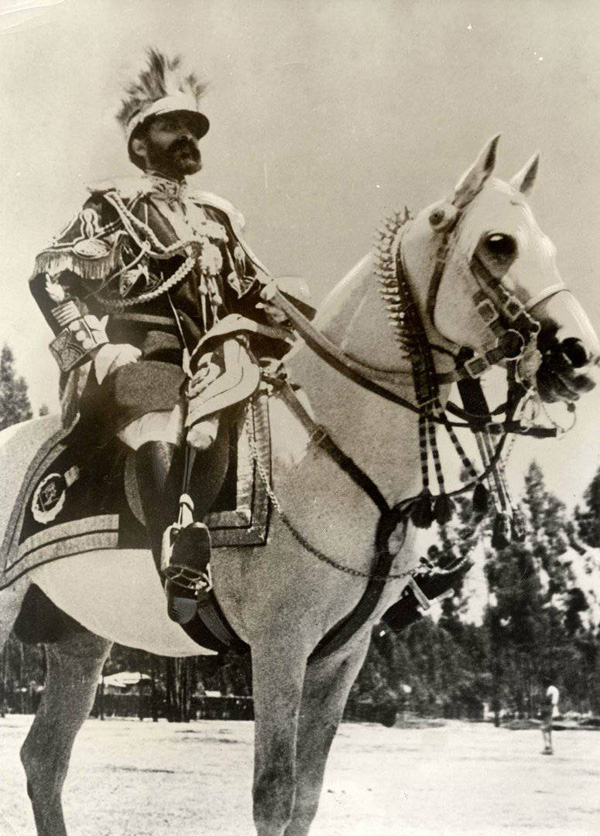

В 10:00 Хайле Селассие I отдал приказ о всеобщей мобилизации. Он лично взял на себя руководство военными действиями. Однако его инструкции мало помогали эфиопским воинам в их действиях против современной армии. Большая часть эфиопских командиров была пассивна, некоторые феодалы вообще отказывались подчиняться приказам из императорской ставки, многие не желали придерживаться тактики партизанской войны. Знатность в эфиопской армии с самого начала оказалась на первом месте, в ущерб талантам. Тремя командующими фронтов были назначены племенные вожди — расы Каса, Сыюм и Гетачоу.

Из-за отсутствия разветвлённой сети дорог и достаточного количества транспорта это мешало своевременно перебрасывать подкрепления. В отличие от итальянцев у эфиопов фактически не было центральной группы войск, противостоящей вторгшимся частям противника в районе Аусы. Эфиопы рассчитывали на вооружённые отряды султана Аусы и на труднодоступность пустынной области Данакиль; но султан перешёл на сторону врага и итальянские части, перемещавшиеся на верблюдах, обеспечивались продовольствием и водой транспортными самолётами из Асэба.

Опорным пунктом эфиопских войск вскоре стал город Дэссе, куда с 28 ноября 1935-го переместилась из Аддис-Абебы ставка императора. В октябре — ноябре 1935-го итальянцы овладели городами провинции Тигре. В декабре рас Имру — двоюродный брат Хайле Селассие — предпринял успешное наступление на Аксум; 15 декабря 3-тысячное войско перешло р. Тэкэзе примерно в 50 км юго-западнее Адуа. Немедленно после переправы эфиопы атаковали находившийся здесь эритрейский колониальный батальон, в тыл которому незаметно проникла другая эфиопская часть, переправившаяся через реку ниже переправы основных сил раса Имру. В сражении эфиопы уничтожили 9 итальянских офицеров, 22 итальянских солдат и 370 туземных солдат-«аскари», захватили 50 пулемётов и винтовки.

Опорным пунктом эфиопских войск вскоре стал город Дэссе, куда с 28 ноября 1935-го переместилась из Аддис-Абебы ставка императора. В октябре — ноябре 1935-го итальянцы овладели городами провинции Тигре. В декабре рас Имру — двоюродный брат Хайле Селассие — предпринял успешное наступление на Аксум; 15 декабря 3-тысячное войско перешло р. Тэкэзе примерно в 50 км юго-западнее Адуа. Немедленно после переправы эфиопы атаковали находившийся здесь эритрейский колониальный батальон, в тыл которому незаметно проникла другая эфиопская часть, переправившаяся через реку ниже переправы основных сил раса Имру. В сражении эфиопы уничтожили 9 итальянских офицеров, 22 итальянских солдат и 370 туземных солдат-«аскари», захватили 50 пулемётов и винтовки.

Хайле Селассие потребовал от расов Касы и Сейюма, действовавших на центральном направлении Северного фронта, решительных действий. Подразделение под командованием Хайлю Кэббэдэ, состоявшее из солдат расов Касы и Сыюма, в ходе кровопролитного 4-дневного боя освободило город Абби-Адди, занимавший важное стратегическое положение в Тэмбепе, лесисто-горной области к западу от Мэкэле. Во время этого сражения эфиопские солдаты сумели захватить и вывести из строя несколько итальянских танков.

Неудачи приводили в ярость Муссолини, для которого эта война стала его первой полноценной военной кампанией. Дуче пытался из Италии лично руководить военными действиями. Старый маршал Де Боно часто не обращал внимания на указания из Рима, хотя и не возражал Муссолини открыто, а действовал по обстановке, стараясь приспособиться к условиями Эфиопии. Между тем война выявила массу недостатков в итальянской армии. Она была плохо экипирована и плохо снабжалась, в воинских частях процветали мародёрство, торговля медалями и «чёрный рынок». Соперничество между армейскими частями и фашистской милицией, пользовавшейся многими льготами, плохо влияло на настроения в войсках.

Муссолини сместил маршала Де Боно в декабре 1935-го и дал приказ новому командующему, маршалу Бадольо, применять химическое оружие, нарушая Женевскую конвенцию 1925-го. Итальянская авиация систематически совершала рейды в глубь эфиопской территории, нанося бомбовые удары по мирным целям.

Хайле Селассие писал потом: Мы атаковали пулемётные гнёзда противника, его артиллерию, голыми руками захватывали танки, мы переносили воздушные бомбардировки, но против отравляющих газов, которые незаметно опускались на лицо и руки, мы ничего сделать не могли.

В январе 1936-го армии расов Касы и Сыюма вновь перешли в наступление, прорвали фронт итальянцев и почти достигли дороги Адуа — Мэкэлэ. Но 20 — 21 января итальянцы, получив подкрепление в живой силе и технике, нанесли по эфиопским частям массированный удар, снова использовав отравляющие газы. Расы Каса и Сейюм отступили и тем заставили отступить и раса Имру; в результате контрнаступления захватчикам удалось вклиниться между позициями расов Касы и Мулугеты. Эфиопские войска на Северном фронте оказались разделёнными на три изолированные группировки. Из-за отсутствия оперативной связи между ними у итальянцев появилась возможность поэтапного нападения на каждую из этих группировок, что и было осуществлено итальянским командованием.

Вначале итальянцы, имевшие на каждом участке фронта превосходство в живой силе и технике, в середине февраля разбили армию военного министра Эфиопии раса Мулугеты, расположившуюся в горном массиве Амба-Арадом. При отходе на эфиопов нападали перешедшие на сторону итальянцев оромо-азебо. Остатки армии Мулугеты погибли под бомбами, в том числе и с ипритом, при отступлении к озеру Ашэнге (к северу от Дэссе).

Поскольку расы Касса и Сейюм оставались в неведении о разгроме Мулугеты, итальянцы в конце февраля сходящимися ударами с севера и востока сокрушили армии обоих эфиопских военачальников, остатки которых бежали, также преследуемые итальянскими ВВС, в горный район Сымен.

В марте 1936 года в решающем сражении в Шире, на правом берегу Тэкэзе, был разбит Имру, самый талантливый из расов (у него было 30 — 40 тыс. против 90 тыс. итальянцев). С потерями переправившись через Тэкэзе, Имру отступил к Ашэнге. Здесь концентрировались последние боеспособные части, сюда же стекались разрозненные отряды разбитых итальянцами армий расов Мулугеты, Касы и Сейюма.

В ставке императора решили начать контрнаступление при Май-Чоу, севернее озера Ашэнге. Эфиопским войскам, насчитывавшим 31 тысячу человек, противостояла 125-тысячная итальянская армия с приданными ей 210 артиллерийскими орудиями, 276 танками и сотнями самолётов. Битва, определившая судьбу Эфиопии, началась 31 марта. В самом начале эфиопам сопутствовал успех; они потеснили неприятеля на его левом фланге. Но в результате массированных ударов вражеской артиллерии и авиации эфиопские войска отошли на исходные позиции. Итальянцы перешли в контрнаступление. Атаками с воздуха и мощным артиллерийским огнём была почти полностью уничтожена императорская гвардия. Отступление превратилось в бегство. В руки итальянцев попали личный автомобиль Хайле Селассие и его радиостанция.

После сражения под Май-Чоу эфиопская армии на Северном фронте практически перестала существовать. Сражались только отдельные группы, используя тактику партизанской войны. Через несколько дней Хайле Селассие обратился к мировому сообществу с призывом о помощи:

Неужели народы всего мира не понимают, что борясь до горестного конца, я не только выполняю свой священный долг перед своим народом, но и стою на страже последней цитадели коллективной безопасности? Неужели они настолько слепы, что не видят, что я несу ответственность перед всем человечеством?.. Если они не придут, то я скажу пророчески и без чувства горечи: Запад погибнет…

20 апреля 1936 года итальянцы вступили в Дэссие.

На Южном фронте итальянцы под командованием Грациани нанесли ряд поражений армиям раса Деста Демтю и дэджазмача Нэсибу Заманеля. Многие приближённые советовали дать бой у столицы, а затем развернуть партизанскую войну, но Хайле Селассие принял предложение Англии о предоставлении убежища. Он назначил главнокомандующим и главой правительства своего двоюродного брата, раса Имру и 2 мая выехал в Джибути.

5 мая итальянские моторизованные части вступили в Аддис-Абебу.

8 мая 1936 года итальянские войска заняли Харар.

К этому времени большая часть страны ещё не контролировалась итальянцами; в дальнейшем активные действия партизан в сочетании с особенностями рельефа сделали невозможным полный контроль итальянской оккупационной армии над Эфиопией.

В общей сложности, в период с 3 октября 1935-го до 5 мая 1936-го в войне против Эфиопии были задействованы 400 итальянских самолётов, налёт которых составил 35 тысяч часов. Самолёты доставили итальянским войскам 1100 тонн продовольствия и 500 тонн иных грузов, осуществили 872 бомбовых, 178 пулемётных и 454 комбинированные атаки (в которых израсходовали 1500 тонн бомб и 3 млн патронов), выполнили 2149 ближних и 830 дальних разведывательных вылетов (общая продолжительность ведения аэрофотосъёмки в ходе которых составила 300 часов). Потеряно 72 самолёта, подавляющая часть по техническим и навигационным причинам.

На помощь Эфиопии прибыли добровольцы из Британской Индии, Египта и Южно-Африканского Союза, а также несколько граждан США негритянского происхождения.

Кроме того, против итальянского экспедиционного корпуса сражались итальянцы-антифашисты, помогавшие в подготовке, организации и ведении партизанской войны в Эфиопии. Среди них — издатели бюллетеня «Голос из Абиссинии» Доменико Ролла, Илио Баронтини и Антон Укмар, прозванные «тремя апостолами»: «Пётр», «Павел» и «Иоанн».

31 августа 1935-го США объявили о намерении не продавать оружие обеим воюющим сторонам и отказались продать Эфиопии два санитарных самолёта, однако на заседании Лиги Наций голосовали против предложения об установлении запрета для Италии на использование Суэцкого канала для снабжения войск в Эфиопии. Великобритания также не решилась закрыть Суэцкий канал для итальянских судов.

Французские колониальные власти в Джибути отказались перевезти к границе с Эфиопией, а затем задержали груз оружия, заказанный правительством Эфиопии.

СССР решительно выступил в защиту государственного суверенитета Эфиопии, хотя и не имел с ней дипломатических отношений.

Лига Наций почти ничего не сделала для защиты Эфиопии — как следствие, Италия получила возможность начать войну.

7 октября 1935 Лига Наций признала Италию агрессором.

11 ноября Совет Лиги Наций принял решение ввести экономические санкции против Италии — запретить поставки оружия и отдельных видов стратегического сырья (каучук, свинец, олово, хром), а также призвал страны-участники Лиги Наций ограничить импорт итальянских товаров и воздержаться от предоставления Италии кредитов и займов. При этом эмбарго не распространялось на нефть, уголь и металл, а также позволяло Италии закупать необходимые материалы через посредничество третьих стран, не участвовавших в санкциях по отношению к Италии.

Экономические санкции против Италии вступили в силу с 18 ноября 1935 года, к экономическим санкциям против Италии присоединилось 51 государство.

Ряд стран отказались установить ограничения на торгово-экономические отношения с Италией:

США — обеспечивавшие поставки в Италию 72% парафина; более 60% хлопка-сырца; 40% чугунного лома; 27% стального лома; 27% машин и оборудования; 26% никеля; нефть и др.;

Германия — поставлявшая Италии 40% угля; 25% проката; 11% железа и стали; 7% никеля;

Австрия — поставлявшая Италии 28% древесины и лесоматериалов; 12% железа и стали (в том числе, 23% специальных сортов стали);

Венгрия — поставлявшая Италии значительные объёмы продовольствия.

СССР выступил с предложением установить эмбарго на поставки в Италию нефти и нефтепродуктов, которое поддержали 9 стран мира (Аргентина, Голландия, Индия, Иран, Новая Зеландия, Румыния, Сиам, Финляндия и Чехословакия), но в конечном итоге это предложение было отклонено.

В результате эмбарго оказалось неэффективным.