Все изделия Королёва в ГИРД и РНИИ известны и как бы безусловно он определён главным их создателем. А вот о сменившем его в качестве главного инженера РНИИ Лангемаке известно сугубо в общих чертах. Где-то он участвовал и был "одним из".

Но вот одно из изделий конкретно Лангемака.

C начала 1930-х в СССР в разных конструкторских организациях предпринимались попытки научить противолодочную глубинную бомбу летать. В 1932-м НТКМ готовит предварительное ТТЗ на разработку метательных и реактивно-метательных глубинных бомб.

Для применения метательных (выстреливаемых) противолодочных бомб предполагалось использовать штатные корабельные артиллерийские орудия с установкой штоков на ГБ. С этой целью было произведено несколько испытаний.

В апреле 1932-го на Научно-испытательном артиллерийском полигоне (НИАП) были произведены выстрелы 4-мя специально подготовленными масса-габаритными макетами ГБ БМ-1. К бомбам был приварен полусферический обтекатель с одной стороны и шток – с другой.

В августе 1932-го испытания продолжились с большими ГБ ББ-1. К этому времени управление разработкой нового оружия перешло от НТКМ к НИМТИ.

В 1933-м НИМТИ продолжил испытания с большими и малыми ГБ. Но при стрельбе ГБ как из трёхдюймовых, так и из 4-хдюймовых орудий с усиленными штоками, стволы орудий перегревались. ГБ были намного тяжелее соответствующих калибру орудий артиллерийских снарядов. Для продолжения опытов с метательными ГБ требовалась разработка специального миномета. В это же время опыты с реактивными ГБ давали оптимистичные ожидания.

В ТТЗ, подготовленном НТКМ для разработки «реактивно-метательных противолодочных глубинных бомб», содержались следующие основные критерии:

- вес заряда 130 кг

- взрыватель должен действовать при углублении на 15 и 25 м

- дальность стрельбы не менее 3 кабельтовов (640 м) с интервалом в 100 м

- скорость погружения не менее 2.5 м/с

- продольное и боковое рассеивание не более 10%

- желательная длина бомбы без штока и хвостового оперения – не более 1 м

- сохранность основного заряда при работе реактивного заряда

ТТЗ было направлено ГДЛ и Опытному заводу № 67 «Мастяжарт». В задании было указано, что проекты необходимо представить к 1 марта.

В ГДЛ расчетную часть и необходимые проектные работы выполнил Г.Э. Лангемак. Точно в срок ГДЛ предложила проект «глубинной противолодочной реактивной бомбы весом 200 кг».

В проекте ГБ ГДЛ не было предусмотрено взрывателя. Чертежи взрывателя Остехбюро должен был предоставить НТКМ.

Но в итоге из-за загруженности только что созданного РНИИ и Лангемака, подобную ГБ стать делать Тверской (см. ниже). Их расстреляли обоих. А ракетные ГБ флот получил только после войны.

Дмитрий Павлович Григорович - знаменитый авиаконструктор, создатель гидросамолётов и истребителей. Родился в Киеве, учился в Льеже. Вернулся в Петербург, стал журналистом. Издавал замечательный журнал «Вестник воздухоплавания». С 1912-го работал техническим директором завода «Первого Российского товарищества воздухоплавания С. С. Щетинин и К°». В 1913-м на завод частным образом попала летающая лодка Donnet-Leveque для ремонта носовой части. Изучив конструкцию, Григорович уже до войны изготовил свою первую летающую лодку М-1. Бежал из Петрограда на Юг, еще не занятый большевиками: в Киев, Одессу, Таганрог и Севастополь. В Таганроге спроектировал поплавковый истребитель МК-1 «Рыбка». В 1922-м вернулся в Москву. Возглавлял КБ завода ГАЗ №1 (бывший «Дукс»), разработал первые советские истребители И-1 и И-2, самолёт-разведчик Р-1. В начале 1924-го переехал в Ленинград на завод «Красный лётчик» (бывший свой завод «Гамаюн»). Возродил завод и организовал Отдел морского опытного самолётостроения (ОМОС). В конце 1927-го коллектив ОМОС Григоровича переведён в Москву и получил название ОПО-3 (опытный отдел-3). В эти годы им созданы с десяток гидросамолётов. 31 августа 1928-го был арестован ОГПУ. Осуждён Коллегией ОГПУ СССР 20 сентября 1929-го по ст. 58.7 УК РСФСР и приговорён к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. С декабря 1929-го по 1931-й Григорович, находясь в заключении в Бутырской тюрьме, совместно с Н. Н. Поликарповым работал в так называемой «шарашке» — ЦКБ-39 ОГПУ под руководством создателя «шарашек» начальника Технического отделения Экономического Управления ОГПУ А.Г. Горянова-Горного (Пенкновича). Ими в апреле 1930-го был создан истребитель И-5.

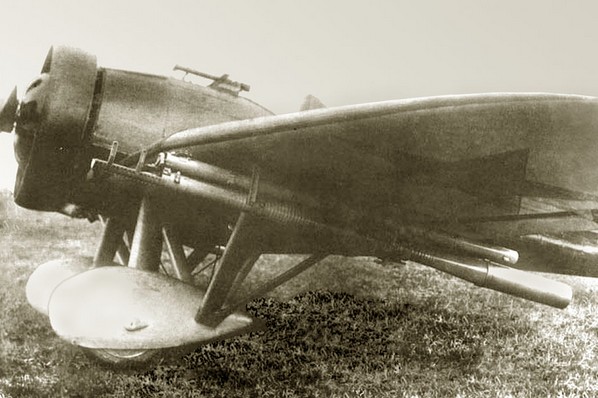

С появлением безоткаток (ДРП), многие конструкторы самолетов решили установить их на своих машинах. Курчевский провел предварительные испытания своей установки на истребителе И-4. Подвешенные под плоскостями самолета два 63-мм безоткатных орудия при стрельбе по наземным целям подтвердили принципиальную возможность их использования в авиации. Летом 1930-го Глававиапром в срочном порядке поручил авиаконструктору Д.П.Григоровичу разработать проект истребителя-перехватчика с 76-мм динамо-реактивными авиационными пушками АПК-4. Правда, эти пушки только создавались, но считалось, что довести их можно совместно с самолетостроителями.

Григорович был руководителем-заключённым над группой конструкторов-заключённых. Получив «добро» на проектирование пушечного самолета, Григорович засекретил тематику от начальства. Поэтому истребитель получил загадочное название Z, а его проектирование и постройка велись в отдаленном, наглухо закрытом от постороннего взгляда ангаре. Однажды на завод приехал Сталин, чтобы осмотреть опытное производство. Сталин сел в кабину истребителя, спрашивал о назначении тех или иных рычагов и потянул за рычаг механизма перезарядки пушек, механизм, как назло, не сработал. Конструктор Григорович был очень смущен. Амнистирован постановлением ЦИК СССР от 8 июля 1931-го (в связи с награждением Авиазавода №39 Орденом Ленина) и одновременно ему была вручена грамота ЦИК СССР и премия в 10 тысяч рублей. Вскоре летчик-испытатель Б.Л. Бухгольц поднял истребитель И-Z в воздух. На испытаниях большие трудности вызывала стрельба из пушек. Конструкция была пересмотрена, вблизи подвески пушки полотняную обшивку заменили дюралевой. Госиспытания серийных самолетов проходили на полигоне близ Переславля и в Люберцах осенью 1933-го. Выводы НИИ ВВС были однозначны: «несмотря на имеющиеся дефекты, считать, что системы АПК-4 испытания прошли и могут быть допущены на войсковые испытания». В течение 1933-го в Москве было построено 22 машины, 17 из которых пошли на войсковые испытания. Затем к серийному выпуску истребителя И-Z присоединился завод в Харькове. Пришлось срочно создавать новые цеха. Трудно шло освоение клепаных металлических обшивок. В итоге из планируемых к постройке 80 машин в 1934 г. было построено только 30. К тому же военная приемка отказывалась выпускать самолеты из-за недоведенности пушек. Проведенные войсковые испытания стрельб из пикирования, кабрирования и в горизонтальном полете выявили некоторые сложности. При минимальной скорости полета после залпа из-за сильного отсоса воздуха отлетали части плоскостей, элеронов и фюзеляжа. Трудности с первыми образцами безоткатных орудий не остановили конструкторов. В 1932-м для проведения дальнейших работ Григоровичу передали опытный завод N°133. Его заместителем назначили Л.В. Курчевского. В итоге был создан новый образец ДРП — 37-мм пушка с магазином на 25 выстрелов. Впоследствии Григорович на базе самолета И-Z создал еще несколько проектов истребителей под общим названием «Пушечный истребитель».

Параллельно с конструкторской работой в 1930-е годы Григорович преподавал в МАИ. Позднее он стал профессором, заведующим кафедрой конструкции самолётов. Умер он не вовремя - в 1938-м, от рака.

Бомбардировщик ТБ-3 несет на себе два И-5 на крыле, два И-16 - под крылом и один И-Z - под фюзеляжем.

В 1931-м был разработан 250-кг реактивный снаряд, названный «Танковой торпедой» или ТТ-250. Танковая торпеда ТТ-250 представляла собой корпус обтекаемой формы, длиной 1805 мм и диаметром 420 мм. Корпус состоял из головной части, начиненной 130 кг взрывчатого вещества и хвостовой части с реактивным зарядом (13,5 кг) и оснащенные четырьмя лопастями-стабилизаторами. Для подрыва взрывчатого вещества использовались взрыватели от авиационных бомб (мгновенного и с замедлением от 0,15 до 20 секунд). Головная часть взрывателя для защиты от поражения пулями и осколками имела броневой колпак.

В 1933-м УММ РККА (Управление по механизации и моторизации РККА) обратило внимание на новые реактивные снаряды и предложило установить их на танки. Установка на танк дополнительного ракетного вооружения должна была повысить возможности танка в борьбе с тяжелыми танками противника и решить проблему преодоления сильно укрепленных линий обороны, отдельных узлов сопротивления и уничтожения ДОТов, ДЗОТов и других отдельных огневых точек.

В октябре 1933-го начальником УММ РККА И. А. Халепским было выдано задание НИИ ВАММ на разработку проекта установки 250-кг танковых торпед на легкий колесно-гусеничный танк БТ-5. Разработкой ракетных вооружений в нем занимался военный инженер 2 ранга М.Н. Тверской.

В конце 1933-го на заводе московском заводе №37 были изготовлены первые опытные образцы пусковых установок для танковых торпед. Одна из них была рассчитана для запуска только одной торпеды, вторая, оказавшаяся более удачной, была спаренной. В течение короткого времени, на Харьковском паровозостроительном заводе ХПЗ, она была установлена на танк БТ-5 получивший обозначение РБТ-5.

Клепаная конструкция пусковой установки была выполнена по типу фермы, собранной из швеллеров. Каждая ракета хвостовой частью устанавливалась в направляющую втулку и автоматически стопорилась. Уравновешивание установки осуществлялось с помощью специального пружинного механизма. Наведение установки в вертикальной плоскости осуществлялось изнутри машины с помощью рукоятки специального подъемного механизма, имевшего две передачи. В горизонтальной плоскости наведение обеспечивалось поворотом башни. Максимальный угол возвышения 48° позволял поражать различные цели на дальности до 1500 м. Выстрел производился с помощью электрозапала.

Первые опыты с торпедами «ТТ» массой 250 кг были выполнены в начале 1934-го. Их начали с проверки прочности корпуса. В отсек ракетного двигателя поместили полный набор пороховых шашек и электровоспламенитель. Заряд показал требуемые характеристики, а корпус справился с нагрузками.

Далее были проведены испытания со стрельбой с наземной пусковой установки, несущей одну торпеду. Всего выполнили шесть подобных пусков. В двух использовались ракеты с весовым имитатором боевой части, в четырех – полноценные боевые изделия. При угле возвышения 50° торпеды летели на дальность 1400-1500 м. Полет был устойчивым и не вызывал претензий.

Четыре опытные торпеды несли 130 кг тротила, что привело к появлению воронок. Средний диаметр воронки достигал 10 м, глубина – до 4 м. Таким образом, мощность «ТТ» в 250-кг исполнении была достаточна для борьбы с намеченными целями.

19 июля 1936-го. начались испытания танковых торпед вместе с танком-носителем. В ходе этого мероприятия планировалось проверить реальные боевые качества всего комплекса, а также оценить воздействие ракетных двигателей на танк и его экипаж. Для этого провели несколько серий выстрелов, с открытыми и закрытыми люками. Между пусками угол возвышения изменялся на 10°, что соответствовало изменению дальности примерно на 100 м. Испытания с разными условиями и вводными продолжались до ноября.

Экспериментальная реальная дальность огня с возвышения установки 43 градуса — 1280 метров. На стрельбах 19 июля 1936-го — 1450 и 1350 метров, полёт устойчивый, правильный.

Было установлено, что башня с дополнительной нагрузкой около 800 кг (две пусковые установки и две торпеды) вращается свободно и без затруднений. При старте ракеты струя двигателя отражалась от брони и не наносила никаких повреждений. Экипаж не испытывал особого дискомфорта. Дальность стрельбы на максимальных углах почти не отличалась от полученной ранее на стенде.

Впрочем, не обошлось без критики. В отчете об испытаниях указывалось, что специальное оснащение танка РБТ-5 отличается громоздкостью и ухудшает общие показатели машины. Боекомплект ракетного вооружения посчитали недостаточным. Перезарядка оказалась крайне сложной, а кроме того, для ее выполнения экипаж должен был покидать защищенный объем. Крупные ракеты были хорошей мишенью даже для ружейно-пулеметного огня, а их дальность стрельбы оказалась недостаточной для применения в условиях реального боя. Возникали и проблемы с точностью стрельбы, осложнявшиеся специфическим процессом наводки.

Штатное вооружение БТ-5: 45-мм пушка 20 К и 7,62-мм пулемет ДТ-29. Для осуществления стрельбы сначала выполнялись пристрелочные выстрелы из штатного башенного орудия, затем, используя сложную систему расчетов и поправок, производилась наводка «торпед». Для воспламенения ракетного топлива использовались электрические запалы.

Танковая торпеда и пусковая установка не были полностью отработаны, они имели ряд конструктивных недоработок. В тоже время ТТ имела малую дальность стрельбы, низкую вероятность поражения цели и высокую уязвимость от пуль и осколков. Эти причины послужили основанием на прекращение дальнейших работ над танком РБТ-5 и ТТ-250.

Результаты работ по танку РБТ-5 легли в основу новых ТТТ предъявляемых к ракетным танкам, утвержденных начальником НТО АБТУ РККА 29 января 1935-го

Однако: Это был первый в мире танк с ракетами. Сделан он был в одном экземпляре и судьба его неизвестна.

В Научно-исследовательском отделе (НИО) завода №67 «Мастяжарт» инженер Артуправления РККА М.Н. Тверской занимался разработкой реактивного оружия. В апреле 1932 г. М.Н. Тверской предложил свой вариант реактивной ГБ со следующими характеристиками:

общий вес ГБ – 250 кг

вес заряда ВВ – 140 кг (по ТТЗ 130 кг)

общая длина ГБ без стабилизатора – 1100 мм (по ТТЗ 1000 мм)

Тверской предполагал использовать взрыватели авиационных бомб АГП, т.к. они в отличие от существовавших взрывателей для глубинных бомб ВГБ, имели механические дистанционные предохранители (вертушки) и дистанционные трубки. Таким образом, Тверской предполагал обезопасить экипаж стреляющего корабля и обеспечить подрыв на заданной глубине.

Помимо 250 кг ГБ, Тверской также предложил проекты ГБ весом 100 и 60 кг.

В октябре 1932 г. Тверской разрабатывает метательный станок для реактивных бомб. А в декабре 1932 станок и РГБ уже изготовлены. При этом, в ГДЛ не удалось выпустить опытные образцы своего варианта РГБ, тк предприятия Ленинграда были либо загружены, либо отсутствовали нужные материалы. В переписке с ГДЛ НИМТИ также отмечал, что устройство камеры сгорания РГБ сложна по конструкции и для изготовления. В итоге, дальнейшие испытания продолжились с РГБ Тверского.

В 1933 г. Тверской продолжил испытания глубинных бомб для подбора диаметра сопла, проверки на прочность перегородки между основным и реактивным зарядами. Также, производилась стрельба на артиллерийском полигоне для определения стабильности полета и дальности стрельбы.

В 1933 г. было установлено, что подходящего взрывателя для реактивных ГБ нет. 14 июня 1933 г. НИМТИ выдает М.Н. Тверскому ТТЗ на разработку взрывателей для реактивных ГБ:

- дистанционный

- 12 поясов взрывания от 10 до 120 м при скорости 3 м/с

- должен быть безопасным

- позволяет быстро производить установки глубины взрывания, не вынимая взрыватель

- взрыватель приводится в действие после входа в воду

- диаметр не более 75 мм

М.Н. Тверским было подготовлено 6 вариантов взрывателей для РГБ. При рассмотрении конструкции взрывателей Тверского в НИМТИ, половина была отклонена, остальные требовали испытаний.

В феврале 1933-го НИО завода №67 был реформирован и работы по разработке РГБ Тверского перешли в Осконпробюро ВВС РККА. В октябре 1933-го произведены испытания ГРБ Тверского без взрывателей. Реактивные заряды обеспечивали дальность полета ГБ до 1200-1300 м при максимальной высоте полета 800-1000 м.

В процессе работы над заданиями НИМТИ, в 1933-м Тверской предложил проект реактивной торпеды и вел изыскания по реактивно-глиссерной торпеде на жидком топливе.

В 1934-1936 г. продолжились испытания РГБ на артиллерийских полигонах и подбор конструкции камеры сгорания, сопла и реактивного заряда. Не все конструкторские задумки удавалось реализовывать из-за нехватки материалов, сложности конструкции, невозможности производить пороховые шашки требуемого диаметра. Разброс по дальности был в несколько раз больше радиуса поражения.

К морским испытаниям подошли только в 1937-м. Результаты испытаний неизвестны, а сам факт таких испытаний Тверской указывает в своей автобиографии, написанной уже в стенах следственного изолятора НКВД. В 1937-м военинженер 2 ранга Тверской был арестован, а в 1938-м расстрелян.

Тверской Михаил Николаевич родился в г. Ловиче Варшавской губернии в 1898-м в дворянской семье. Отец, Николай Тверской, служил в Казанском 64-м полку, и был убит в Первую мировую войну. Мать, Елена Тверская (Соломонова), дочь врача, педагог. После смерти мужа Елена Тверская вышла замуж повторно и поменяла фамилию на Феоктистову. В новой семье было 6 детей, Константин, Аркадий и Михаил Тверские и Ираида, Мария и Юрий Феоктистовы. Семья жила в Брянске.

Михаил учился в мужской гимназии в Варшаве, после окончания которой поступил в Суворовский кадетский корпус. В 1916-м, после окончания кадетского корпуса, Михаил Тверской поступил в Константиновское артиллерийское училище в Петрограде. С осени 1914-го училище перешло на ускоренную 8-месячную программу подготовки офицеров-артиллеристов, которые выпускались в чине прапорщиков. Производится в прапорщики с зачислением по полевой легкой артиллерии с 1 ноября 1916-го.

После выпуска из училища летом 1917-го в чине прапорщика направлен в 77-ю артиллерийскую бригаду, находившуюся под Ковелем. Там был произведен в подпоручики. После Октябрьской революции командир батареи бежал и солдатский комитет выбрал нового комбата, а Михаила Тверского выбрали старшим офицером батареи. В конце 1917-го был направлен в отпуск в Брянск, где проживала семья.

В июле 1918-го Тверского советская власть направляет в Курск, где формируется легкий артиллерийский дивизион. В июле 1919-го части Деникина начали наступление на Москву. Красная 13-я армия Южного фронта, состоявшая в основном из стрелковых и кавалерийских дивизий, попыталась нанести контрудар. Там воевал и Тверской. Контрнаступление 13-й армии провалилось, войска отступали, был оставлен Курск. 5 августа 1919-го Тверской был тяжело ранен и направлен в тыл на лечение, где пробыл 3 месяца.

Через 3 месяца, когда Михаил был направлен вновь на фронт, 13-я армия уже отбила Курск и вела наступательные бои на юге России.

В 1920-м Тверской попал в плен к деникинским частям. Пленные красноармейцы использовались для тяжелых работ, а также из них были сформированы маршевые роты. В одну из рот попал и Тверской. Маршевые роты были направлены в 3-ю «Дроздовскую» дивизию ("Шли дроздовцы твёрдым шагом..."). В течение месяца Тверской находился в составе белогвардейской Добровольческой армии. При первом же боевом столкновении рота, в которой находились бывшие пленные красноармейцы, полностью и добровольно перешла на сторону советских войск. После допроса и соответствующей проверки, Тверского направляют в легкий артиллерийский дивизион 6-й стрелковой дивизии. Он становится преподавателем в школе командного состава. С 1921-го по 1924-й Тверской – начальник школы младшего комсостава.

В 1924-м Тверского направляют в Артиллерийскую академию РККА в Ленинград. При поступлении в Академию факт службы в течение месяца у Деникина Тверской скрыл.

В связи с общим сокращением армии по приказу РВС СССР от 6 мая 1925-го Артиллерийская академия вместе с Военно-инженерной и электротехнической академией были объединены в Военно-техническую академию (ВТА) РККА.

Между тем в Ленинграде создаётся ГДЛ. В 1929-м по ходатайству Тихомирова в ГДЛ приходят выпускники ВТА Б.С. Петропавловский и Тверской. Перед выпуском оба слушателя успешно защитили дипломы по 1 разряду на темы «Исследование закона развития давлений в различных орудиях на основании обработки велосиметрических кривых» (Б.С. Петропавловский) и «Артиллерийское вооружение тяжелых самолетов» (Тверской).

Тверской был зачислен в ГДЛ научным сотрудником и вел работы в области реактивного вооружения для армии.

В 1930-м в Артиллерийском управлении РККА была создана авиационная секция. Тверского, как писавшего диплом по вооружению авиации, переводят в Артуправление. Он стал первым и в течение трёх месяцев оставался единственным сотрудником секции. Начальником секции был назначен М.М. Зандер. Тверской начинает проектировать авиационные боеприпасы, в том числе авиационные алюминиевые бомбы, авиационные бомбы с реактивным двигателем, «воздушные торпеды» (ракеты) 250, 500 кг. Активная конструкторская работа идет с заводом №67 «Мастяжарт», причем как по техзаданиям РККА, так и по собственным разработкам Тверского.

В 1930-1931 гг. по СССР прокатилась волна репрессий, организованных органами ОГПУ в отношении военнослужащих РККА, служивших ранее в Русской Императорской армии (дело «Весна» или «Гвардейское дело»). Из выпускников ВТА, близких Тверскому, вызовы в ОГПУ получили Баранцевич и Шрейдер. Они оба были из старших выпусков академии. Но никто из близких товарищей Тверского в этот период репрессирован не был. А профессорско-преподавательский состав ВТА, где был большой процент царских генералов и старших офицеров, пострадал изрядно: А. К. Андрющенко, В. В. Базилевич, И. П. Граве и П.А. Гельвих, Н.Н. Енгалычев (умер в тюрьме), Б. И. Иванов, Н.И. Коханов (в 1931 покончил жизнь самоубийством, находясь в «Крестах»), С.Г. Михайлов, А.В. Сапожников, Г.А. Свидерский (скончался в лагере), О.Г. Филиппов и многие другие бывшие царские офицеры получили от 3 до 10 лет. Под давлением следователей А.В. Сапожников, бывший генерал-лейтенант царской армии, который помимо преподавания также возглавлял Комиссию по взрывчатым веществам в НТК, «признался» в том, что являлся руководителем контрреволюционной организации в ВТА, тормозившей преподавательскую деятельность и развитие науки… Несмотря на освобождение в 1934-м, сердце Сапожникова остановилось в 1935-м. Оба сына Сапожникова были расстреляны ранее… В 1931-м Тверской был вызван в ОГПУ, его допросили, попросили заполнить анкету и отпустили.

В 1932-м Военно-техническая академия РККА была разделена. Вновь была воссоздана Артиллерийская академия. На базе факультета механизации и моторизации ВТА и Московского автотракторного института была создана Военная академия механизации и моторизации (ВАММ) РККА. В 1932-м во вновь созданном научно-исследовательском отделе (НИО) ВАММ Тверской получает должность артиллерийского инженера. Он занимается как научно-исследовательской деятельностью, так и конструкторской.

В 1932-1937 гг. Тверской служит в НИО ВАММ. В это период он создает свои самые интересные проекты. По тематике «Мастяжарта» Тверской проектирует «танковые торпеды» ТТ-250 (калибр 245 мм, масса 250 кг), по заданиям НИМТИ – работает над созданием реактивных глубинных бомб 100 и 250 кг и реактивной торпеды.

В 1932-м, еще до создания НИМТИ, Тверской получает техническое задание от начальника Минной секции Научно-технического комитета (НТКМ) УВМС РККА А.Е. Брыкина на проектирование реактивно-метательной глубинной бомбы. Причем, техническое задание выдано не на организацию, а лично инженеру Тверскому.

21 апреля 1932-го Заместитель начальника Морских сил РККА И.М. Лундри утверждает ТЗ с присвоением бомбе временного наименования «РТ» (реактивная Тверского).

Одновременно с Тверским аналогичное задание получают и бывшие коллеги Тверского по ГДЛ Петропавловский и Лангемак. В сентябре 1932-го был создан НИМТИ, который возглавил А.Е. Брыкин. Уже в стенах НИМТИ из предложенных проектов был выбран вариант Тверского.

В октябре 1932-го Тверской разрабатывает метательный станок для реактивных бомб.

В 1933-м Тверской продолжил испытания глубинных бомб.

В 1933-м выяснилось, что подходящего взрывателя для реактивных ГБ нет. 14 июня 1933-го НИМТИ выдает М.Н. Тверскому ТТЗ на разработку взрывателей для реактивных ГБ.

Тверским было подготовлено 6 вариантов взрывателей для РГБ. При рассмотрении конструкции взрывателей Тверского в НИМТИ, половина была отклонена, остальные требовали испытаний.

В 1933 г. Опытный отдел завода №67 «Мастяжарт» и Военно-воздушная академия (ВВА) договорились о совместной НИР по теме реактивных двигателей на жидком топливе. Тверской был назначен руководителем группы, в которую вошли инженеры завода №67 Камышан и Ноткина и адъюнкт Военно-воздушной академии (ВВА) А.Н. Какулидис. Также, к работе привлекался инженер Казанцев из МАИ.

Предполагалось применение двигателя в авиационных воздушных «торпедах», морских реактивных и реактивно-глиссерных торпедах. Проектной команде не удалось создать устойчиво работающий ЖРД в течение заданного времени (20 минут!).

В конце 1933-го Тверским был разработан проект установки 250 кг реактивных торпед (танковых торпед ТТ) на колесно-гусеничный танк БТ-5. Опытный образец установки был изготовлен на московском заводе №37, а её монтаж на танк БТ-5 был осуществлен на Харьковском паровозостроительном заводе (ХПЗ). Танковые торпеды планировалось применять против наиболее защищенных объектов противника. На испытаниях дальность полета ТТ была около 1500 м. Тверским планировалось увеличение дальности стрельбы до 5000-6000 м. Танк БТ-5 с реактивными торпедами (РБТ-5) не был принят на вооружение по причине малой дальности стрельбы и незащищенности конструкции от огня противника.

В 1936-1937 гг. проводились морские испытания реактивных глубинных бомб конструкции Тверского. О них мало что известно.

В 1936-1937 гг. Тверским было выполнено 4 крупных НИР, что позволило занять ВАММ 1-е место по научной работе среди ВВУЗ.

Тверскому были выплачены «конструкторские» деньги в сумме 6000 руб. 5 образцов военной техники конструкции Тверского были сданы на вооружение РККА.

В 1934 г. был арестован товарищ Тверского – Э.Р. Баранцевич, который в то время был начальником учебного отдела в Тамбовской объединенной школе артиллерийской и оружейной техники). Он был приговорен в высшей мере наказания, замененной на 10 лет ИТЛ. В 1937-м были арестованы все, с кем Баранцевич был в приятельских отношениях во время учебы в Артиллерийской академии.

26.01.1938 Тверской был арестован. Следствие продолжалось до сентября 1938-го Тверской признал себя виновным.

Тверской показал, что был завербован Баранцевичем в 1925-м, имел антисоветские взгляды, служил у белых...

"Я сообщил ему (Баранцевичу) о моей работе над 100-килограммовой реактивной бомбой, о результатах и экспериментальных испытаниях, и передал ему сведения о том, что приступил к проектированию взрывателя для воспламенения реактивного заряда ракет профессора Циолковского."

16.09.1938 Тверскому был вынесен обвинительный приговор: расстрел. Вечером того же дня, 16 сентября 1938-го приговор был приведен в исполнение.

В 1956-м следователь СО УКГБ по Тульской обл. ст.л-т Матвеев сделал вывод, что «… Баранцевич Э.Р., Мушиц Г.Н., Тверской М.Н. … были арестованы без достаточного на то основания…»

Лет через 10 эти снаряды будут изготавливаться миллионами. А пока - экспериментальные. Разработка их началась (якобы) с 1928-го. Ещё до ГДЛ, где-то у артиллеристов. Проверить довольно трудно. До самого 1935-го отработка устойчивости полёта ракетных снарядов шла по линии использования жироскопического эффекта, т.н. турбо-реактивный снаряд. Примерно то, что англичане делали лет 100 назад. Но не получилось. С 1933-го начались испытания снарядов, которые стабилизировались при помощи обычного хвостового оперения в виде четырех-лопастного стабилизатора. И это стало надолго фирменной деталью. Надо сказать, что калибры снарядов пытались сделать "классическим", подходящими для стрельбы из орудий - т.е - 76 мм и 122 мм. Но шашки пороха были стандартные - 24 мм в диаметре и связка их превышала классический диаметр.

В 1934-м под влиянием напора ряда молодых инженеров о необходимости проведения испытаний с самолёта, был вооружен ракетными снарядами И-5.

Первые опыты показали относительно хорошие результаты, но работы приостановили вследствие того, что при стрельбе ракетными снарядами с самолёта Р-6 самолёт сгорел. На основании этого эксперименты на самолётах были приостановлены до второй половины 1937-го.

В конце 1934-го АУ РККА заказало партию в 500 снарядов HC-82 заводу №75 и 5000 снарядов заводу №70. Заказ к октябрю 1935-го ещё не был выполнен.

132-мм ракетный фугасно-осколочный снаряда прошёл полигонные испытания стрельбой с земли и с самолёта Р-6. В 1934-м ыл дан заказ промышленности в тех же количествах, что и на 82 мм снаряды, но к октябрю 1935-го не был выполнен.

Опыты со стартовыми ускорителями на ТБ-1 начались в июне 1932-го. Чтобы уменьшить воздействие реактивной струи на хвостовое оперение, в 1933-м расположение ускорителей изменили. Теперь их установили в связках по три ракеты на верхней поверхности каждого крыла. Они крепились на дюралевых фермах, проходящих сквозь крыло и соединенных с узлами шасси. Угол установки сопел ускорителей подобрали так, чтобы струя газов проходила над горизонтальным стабилизатором и не задевала боковую обшивку фюзеляжа.

Испытания велись с 11 июля по 7 августа 1933-го при различном взлётном весе ТБ-1. Самолёт пилотировал лётчик-испытатель Н.П. Благин, в качестве наблюдающих летали инженеры ГДЛ Дудаков и Ширяев. Было проведено семь взлётов, из них пять — с ускорителями. Каждый ускоритель был рассчитан на 15 шашек пироксилино-тротилового пороха. На подготовку полёта (заряжание ракет, проверка цепи зажигания и др.) уходило от часа до полутора.

11 июля — два взлёта без запуска ускорителей. 16 июля — два взлёта с 3/5 полного заряда ускорителей (9 шашек). 21, 22 июля — взлёты с полным зарядом. 7 августа — взлёт с ускорителями с увеличенным до 8 т полётном весе самолёта (сверх программы, по указанию начальника ВВС Алксниса). Наилучший эффект достигался при включении ускорителей после короткого пробега при полной тяге винтов. В октябре прошли государственные испытания ТБ-1 с ускорителями. Ведущим лётчиком был испытатель НИИ ВВС К.П. Миндер. На одном из полётов по приглашению Алксниса присутствовал нарком по военным и морским делам К.Е. Ворошилов. Результаты увиденного впечатляли — 6-тонная машина отрывалась от земли через 4 секунды после старта. Время работы ускорителей составляло всего 2 секунды, но создаваемая при этом тяга разгоняла машину с ускорением до 15 м/с. Грохоча на всю округу и изрыгая длинные языки пламени, тяжёлые бомбардировщики взлетали легко, как истребители. Но установка стартовых ракет была чрезмерно тяжёлой, её вес без заряда 409 кг, а с зарядом — 469 кг».

Расчёты показывали, что из-за дополнительного сопротивления и веса максимальная скорость машины снизится на 2%, дальность — на 7%, потолок — на 550–600 м. Зато тяжёлый самолёт с укорителями был способен взлетать даже с небольшого аэродрома.

Устранить потери в лётных характеристиках можно было с помощью приспособления, сбрасывающего ускорители после взлёта, как это и предлагалось в проекте Дудакова и Константинова. Но прежде решили провести войсковые испытания. Для этого Алкснис поручил заключить с РНИИ договор на оборудование стартовыми ракетами трёх ТБ-1 и на изготовление 50 стартовых ускорителей. Войсковые испытания наметили провести в 1934-м во 2-й авиабригаде Балтийского флота, на каждом самолёте предполагалось сделать 50 укороченных взлётов. В том же году должны были начаться опыты по использованию стартовых ракет на 20-тонном четырёхмоторном бомбардировщике ТБ-3.

Но переезд в Москву выбил группу Дудакова из графика: подготовить в РНИИ необходимое оснащение для войсковых испытаний ТБ-1 удалось только к лету 1935-го. Лётные эксперименты проводили в НИИ ВВС на двух бомбардировщиках (заводские номера 651 и 726) с 20 августа по 5 сентября, длина разбега сократилась на 50–70%.

Вскоре программу испытаний пришлось прервать, так как выяснилось, что при многократном использовании стартовых ускорителей конструкция не выдерживает нагрузок от мощных реактивных импульсов (каждая из шести пороховых ракет в течение двух секунд создавала тягу 1700 кгс). «При испытании ракетных ускорителей на ТБ-1 в НИИ ВВС установлено, что после 4–5 благополучных взлётов в дальнейшем стали лететь заклёпки у обшивки крыла самолёта. Получил серьёзные повреждения также руль высоты и подъёмник стабилизатора».

Неудачно закончилась и попытка использования ускорителей на ТБ-3 — основном советском тяжёлом бомбардировщике 1930-х годов. В сентябре 1934-го на левом крыле переданного в РНИИ ТБ-3 установили макет ракетной стартовой установки. Опробовавший самолёт К.П. Миндер дал отрицательный отзыв: «В полёте на скоростях от 130 км/ч до 170 км/ч наблюдается вибрация хвостового оперения, которая на левой части имеет большую величину… Вибрации настолько значительны, что штурвал управления трясётся с колебаниями до 60 мм и удержать штурвал силой невозможно. Считаю, что проводить полёты с данными вибрациями нельзя, так как возможна поломка кронштейнов и ушков крепления».

В РНИИ попытались решить проблему установкой обтекателя на блок ускорителей, но после того, как обнаружились повреждения конструкции в ходе войсковых испытаний ТБ-1, работы с ТБ-3 прекратили. Остались нереализованными и планы оборудования стартовыми ускорителями бомбардировщика ДБ-3 и летающей лодки МБР-2.

Ещё одним изобретением был проект использования ракет для вывода самолёта из штопора. Эту идею в 1934-м предложил мастер экспериментального цеха мастерских Витебской авиабригады Печенёв. Небольшие пороховые ракеты весом 3–5 кг предполагалось устанавливать на концах крыльев и вертикального оперения, чтобы создаваемым ими импульсом вывести самолёт из неуправляемого вращения. Этот оригинальный замысел поддержал авторитетный учёный-аэродинамик В.С. Пышнов: «Установка ракет может помочь выводу самолёта из штопора, особенно при испытаниях новых самолётов. Опыты по применению ракет для вывода из штопора нужно поставить, воспользовавшись для начала уже имеющимися в РНИИ ракетами». В институте были готовы взяться за работу, но каких-либо шагов в этом направлении, насколько известно, сделано не было. Зато в эпоху реактивной авиации противоштопорные ракеты часто ставят на опытные образцы самолётов.

Уменьшить нагрузки на самолёт можно было при использовании стартовой катапульты с расположенными на ней разгонными пороховыми ракетами. Испытания первой созданной в РНИИ катапульты в 1936 г. закончились аварией: весовой макет самолёта соскочил с тележки, отчего она приобрела недопустимо большую скорость и, дойдя до тормозного устройства, разбилась, при этом разбив и тормозное устройство катапульты.

Собственно, на этом работы и прервались надолго, пока не получили сведения где-то в 1944-м об успешной эксплуатации ракетных ускорителей у немцев. Но это другая история.

Тут надо сказать, что 09 - это серия и таких ракет было несколько и они отличались друг от друга изрядно, но в первом приближении такая. Конструкция М.К.Тихонравова. Вес 18 кг. Расчётная высота - 5 км. Из-за того, что ГИРД пртеряла Цандера (он заразился тифом на пути в Кисловодск и вместо ожидаемого отдыха умер там в марте 1933-го) или по иной причине, но запустить ракету гирдовцы безрезультатно пытались с начала 1933-го. Мучили протечки, прогорало сопло, замерзали клапана. Наконец, решили отказаться от одного из компонентов. Вместо жидкого бензина в камеру вмазали килограмм отверждённого бензина. И всё равно первая попытка 11 августа была неудачной. И вторая - 13 августа - тоже. Только 17 августа 1933-го ракета взлетела, но из-за прогара сопла (или негерметичности фланца) на высоте 400 метров (но это на глаз) перешла в горизонтальный полёт. Парашют на ней не был предусмотрен. 5 и 6 ноября было ещё две попытки запустить ракету, но обе неудачные. Двигатель взорвался на высоте 100 метров. Позже были произведены ещё шесть пусков ракет, большинство которых поднялось на высоту 1,5 километра.

В 1934-м на её основе сделали ракету "13", она успешно летала на высоту 1500 метров.

РНИИ создан в Москве по приказу Реввоенсовета (РВС) №0113 от 21.09.1933 путём слияния московской Группы по изучению реактивного движения (ГИРД) и ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) за подписью заместителя председателя Реввоенсовета СССР, начальника вооружения РККА М.Н.Тухачевского в системе Народного комиссариата по военным и морским делам СССР (Наркомвоенмор). Первым руководителем института стал военинженер 1-го ранга Иван Терентьевич Клеймёнов, его заместителем — дивинженер Сергей Павлович Королёв (с 11 января 1934 года его сменит Георгий Эрихович Лангемак).

Постановлением Совета Труда и Обороны (СТО) № 104сс от 31 октября 1933 года за подписью Председателя СНК СССР В.М. Молотова организация РНИИ возлагалась на Наркомат тяжёлой промышленности СССР. Поскольку под крышей одного института объединились военная ГДЛ и гражданская ГИРД, это сразу породило конфликты из-за лидерства и оценки перспектив развития.

Иван Терентьевич Клеймёнов родился в Тамбовской губернии в 1899-м. В мае 1920 года, после окончания ускоренного курса Военно-хозяйственной академии РККА, был направлен в распоряжение Чусоснабарма Юго-Западного фронта, где прослужил до конца гражданской войны. В 1921-м поступил на математическое отделение физико-математического факультета московского университета. В 1923-м по командировке Московского комитета партии был направлен в Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского, инженерный факультет которой окончил в 1928-м.

Окончив академию, Клеймёнов получил назначение начальником Мастерских НИИ ВВС. В 1930-1932 гг. — заместитель начальника инженерного отдела Советского представительства в Германии (Берлинского торгпредства).

В декабре 1932 — сентябре 1933 гг. начальник Ленинградской ГДЛ, где вместе с Владимиром Артемьевым и Георгием Лангемаком стал заниматься разработкой ракетных снарядов на бездымном порохе для самолётов и многоствольных миномётов. С октября 1933-го — директор РНИИ. В 1937-м Клеймёнов представлен к правительственной награде за разработку новых типов вооружения, а 2 ноября 1937 года был арестован. Клеймёнов был включен в Сталинский расстрельный список за 3 января 1938-го («Москва-центр») по 1-й категории («за» Жданов, Молотов, Каганович, Ворошилов) Военной коллегией Верховного суда СССР 10 января 1938-го осужден к ВМН по ст. 58-6 («шпионаж»), 58-7 («вредительство»), 17-58-8 («террор»), 58-11 («участие в антисоветской террористической организации»). В тот же день, 10 января 1938-го, Клеймёнов был расстрелян. Место захоронения — спецобъект НКВД «Коммунарка». 11 июня 1955-го был полностью реабилитирован посмертно.

В декабре 1936-го РНИИ переименован в НИИ-3 Наркомата оборонной промышленности (с 1.1939 - Наркомат боеприпасов).

На начальном периоде РНИИ имел четыре тематических отдела:

Первый отдел занимался разработкой двигателей и ракет на твёрдом топливе (Ю. А. Победоносцев, К. К. Глухарёв, Л. Э. Шварц);

Второй отдел разрабатывал двигатели на жидком топливе (М. К. Тихонравов, А. И. Стеняев, А. Г. Костиков); Бригадами ЖРД — В. П. Глушко и Л. С. Душкин;

Третий отдел занимался крылатыми ракетами (П. П. Зуйков): крылатыми ракетами — Е. С. Щетинков, реактивным стартом — В. И. Дудаков;

Четвёртый отдел исследовал свойства твёрдых топлив (И. С. Александров)

В ноябре 1933-го ГИРД запустил ракету "ГИРД-10".

Накануне запуска ГИРД-Х выпало много снега. Грузовик отвёз на полигон оборудование и должен был вернуться за ГИРДовцами и ракетой. Но дороги замело, машину ждали до позднего вечера, а она так и не пришла. Конструкторы решили заночевать в подвале здания на Садовой-Спасской, где в те годы работала группа.

На рассвете ракету завернули в мешковину и повезли на полигон своим ходом. Кондуктор трамвая, шедшего от Рижского вокзала, потребовала от ГИРДовцев «оплатить провоз трубы». После этого «трубу» везли поездом и несли на плечах почти шесть километров до полигона. По дороге увидели застрявший грузовик. Пришлось разгружать его кузов и нести на руках всё необходимое для запуска оборудование.

Ракета длиной 2,2 метра состояла из пяти отсеков. В первом был парашют с выбрасывающим устройством, во втором — кислородный бак, в третьем — баллон со сжатым воздухом, создававшим давление в системе, и пусковая арматура, в четвёртом — бак для спирта, в пятом — двигатель с вытеснительной подачей топлива. Он развивал тягу 0,7–0,8 кН, в два раза превосходившую тягу гибридного двигателя ГИРД-09. Двигатель работал на 78-процентном растворе этилового спирта и жидком кислороде. При стартовой массе ракеты 29,5 килограмма на топливо приходилось 8,3 килограмма.

Сергей Королёв начал обратный отсчёт. Ракета поднялась в небо всего на 80 метров, при том что расчётная высота полёта составляла 5,5 километра. Но это была первая ракета с ЖРД.

Стоят слева направо: В.П. Авдонин, Б.А. Пивоваров, Б.В. Флоров, П.С. Александров. Сидят слева направо: A.M. Дурнов, А.С. Косятов, Е.С. Щетинков, С.А. Пивоваров, М.П. Дрязгов, С.П. Королев, В.В. Иванова (Александрова), Е.И. Снегирева (Андреева), А.И. Стеняев.

Сергей Королёв рассматривал идеи создания рекордных летательных аппаратов путем установки ЖРД на планер. В ГИРДе он взялся за создание аппарата с пышным названием «Ракетоплан №1 имени XV годовщины Октября», а попросту - РП-1. РП-1 должен был иметь следующие характеристики: стартовый вес — 470 кг, длина — 3,2 м, высота — 1,3 м, размах крыла — 12,5 м, максимальная скорость — 140 км/ч, посадочная скорость — 54 км/ч, продолжительность полёта — 7 минут.

Работы вели две бригады: одна доводила ракетный двигатель ОР-2 Фридриха Цандера, а другая готовила к переделке планер БИЧ-11 Бориса Черановского. Этот летательный аппарат строился по схеме «бесхвостка» с треугольным в плане крылом большого удлинения, с раздельными рулями высоты и элеронами, занимавшими всю заднюю кромку крыла. Королёв поставил на него простой мотор и немного сам летал. Нужна была силовая рама под ЖРД, собственно и всё. Но двигатель оказался капризным, не работал даже на стенде, довести его не удалось. А какие были планы! РП-2 и наконец рекордный РП-3!

Тут как раз началось объединение ГИРД с ГДЛ в РНИИ, решено было закрыть тему ракетоплана и переключиться на беспилотные крылатые ракеты. Эти работы шли по тактико-техническому заданию Главного управления ВВС и Управления связи РККА. Им не нужны были рекорды, им нужно было оружие.

Первой крылатой ракетой стала «геометрически подобная модель» ракетоплана РП-1, сконструированная Евгением Щетинковым (её упорно приписывают Королёву). Летательный аппарат массой 30 кг имел такое же треугольное – как у исходного БИЧ-11 – в плане крыло, выполнялся в двух модификациях – 06/1 и 06/2 – и оснащался гибридным ракетным двигателем с тягой 50 кгс. Загущенный канифолью бензин (горючее) помещался в камеру сгорания, а жидкий кислород (окислитель) – в отдельный бак внутри фюзеляжа. Двигатель испытали на стенде и при вертикальном пуске ракеты ГИРД-09.

Крылатая ракета 06/1 взлетала по-самолетному, скользя по длинным горизонтальным направляющим. Предполагалось, что после отрыва аппарат станет подниматься в воздух под углом 60° к горизонту и после окончания работы двигателя перейдет в планирование, для чего имелся примитивный механизм, который в заданный момент времени отклонял рули высоты.

Королёв сумел доказать нужность КР, в результате в тематике РНИИ остались крылатые изделия 212, 216, 301 (с жидкостными) и 217/1 и 217/2 (с пороховыми двигателями). Ракеты 212 и 216 относились к классу «земля – земля», 301 – к классу «воздух – воздух», а 217/1 и 217/2 – к классу «земля – воздух».

В октябре 1933-го на станции Трикотажная под Москвой проверили автоматику: деревянные модели 06/1 без двигателей запускались в воздух с помощью амортизатора (большой рогатки). В январе 1934-го на артиллерийском полигоне в Нахабино начались летные испытания. При первой попытке пуска вскоре после начала разгона стартовая тележка соскочила с направляющих, ракета пролетела метров десять, упала в снег, начала раскручиваться и шипела, как змея - у ракеты прогорела камера сгорания.

Камеру облицевали керамикой и повторили пуск 5 мая 1934-го. Ракета пролетела с небольшим подъемом метров сто и сорвалась в пике. Стало ясно, что устойчивость «шестерки» в полете только за счет балансировки обеспечить не удается. (По одной из версий, виной неудачи стали производственные дефекты при изготовлении аэродинамических поверхностей, из-за чего 06/1 заваливалась на крыло при воздействии дестабилизирующего момента. По другой - тяговооруженность данного аппарата при горизонтальном взлете была избыточной; подъемная сила сравнительно большого крыла вызывала опрокидывающий момент, который следовало компенсировать управляющей автоматикой. Которой не было.

В РНИИ была организована группа Сергея Пивоварова для разработки гироскопических управляющих автоматов. Третий полет крылатой ракеты 06/1, выполненный 23 мая 1934-го, тоже был неудачен: после нормального разгона КР поднялась на высоту пятиэтажного дома, потом клюнула носом и врезалась в землю. Тем не менее, это был первый полет советской крылатой ракеты.

На последующем варианте – 06/III (позже получившей обозначение 216), кроме руля высоты поставили элероны и специально разработанный гироскопический автомат ГПС-2 на две степени свободы. Но это другая история.

И в 1934-м, уже после объединения с РНИИ С.П.Королёв не мечтал ни о космических, ни даже о баллистических ракетах сколь-нибудь существенной дальности. Он продолжал мечтать о ракетопланах, которые побьют рекорды высоты и скорости. Ракеты "ГИРД", запускаемые вертикально без всяких приборов, нужны ему были лишь для тестирования РД.

Но в планах разработок РНИИ ракетопланы первое время не фигурировали; приоритетными считались баллистические ракеты с химической боевой частью и ускорители взлета самолетов. Однако Королёв смог

«пробить» свою идею - он заявил о военном назначении ракетопланов. Он доказывал представителям командования РККА, что беспилотные ракетопланы способны заменить тяжелые дальнобойные орудия при обстреле тылов противника. Крылатые могут лететь в 10 раз дальше, крылья дёшевы, а тяжёлая артиллерия очень дорога и немобильна во всех отношениях. Вероятно, будь у Королёва время, знания и помощь, он пришёл бы к аналогу ФАУ-1, только с ЖРД.

За образец он взял планер БИЧ-11 Черановского, переделывал его под ракетоплан, но надёжного двигателя не было. Тогда он занялся моделями. В 1933–34 гг. Королев спроектировал и построил первую модель ракетоплана серии 06. Это был уменьшенный планёр БИЧ-11 с двигателем от ракеты 09. Длина 230 см, размах крыльев 300 см. Топливо — керосин, окислитель — жидкий кислород. Ракетоплан запускали на салазках с наклонной рампы длиной около 60 м. Установленные в салазках пороховые ускорители взлета самолетов (в зависимости от массы запускаемой модели их было от одного до трех) разгоняли салазки, после чего двигатель поднимал ракету в воздух, а специальное устройство тормозило салазки.

На испытании 5 мая 1934 г. модель пролетела меньше 200 м, затем сошла с траектории и упала. То же самое повторилось при последующих запусках. Попытка решить проблему балансировкой ракетоплана и манипуляциями с аэродинамическими рулями успеха не дала. Стало ясно, что устойчивый полет требует автоматической стабилизации.

Была сделана модель 06/2. Её размеры и двигатель остались теми же, что у 06/1. Взлетный вес был около 100 кг. Главным новшеством явился гироскоп, стабилизировавший полет в одной плоскости. Ракетоплан взлетал, но в полете внезапно выписывал «мертвые петли»!

Курчевский не дал уклониться от своих изобретений и флоту. Уже в 1934-м это чудовище было установлено на эсминец "Энгельс". На испытаниях было сделано 11 выстрелов, наибольшая дальность - 13,5 км. Вроде и неплохо, но орудия заряжалось с дула и этот процесс длился час. При стрельбах разворотили мостик. Эсминец отправили на ремонт, а орудие решили установить на эсминец "Карл Маркс". В дальнейшем Тухачевский планировал остастить такими ДРП все эсминцы. Дорабатывать свои изобретения Курчевский не любил. Вместо этого он предложил спаренную пушку, а также пушку калибром 500 установить на крейсер. В 1937-м и Тухачевского и Курчевского расстреляли. А работы над спаренной 305-мм ДРП (система «2К-305») продолжались до 1940-го. Но даже выстрелить из неё не удалось. После чего её демонтировали навсегда. Оба эсминца погибли в августе 1941-го на Балтике. "Энгельс" подорвался на немецкой мине, "Карл Маркс" потоплен немецкой авиацией.

Разумов (ЛенГИРД) в 1932-м спроектировал ракету под ЖРД конструкции Штерна. По проекту, её взлетный вес был 90 кг: корпус 20,2 кг, двигатель 16 кг, топливо 22,39 кг (4,89 кг бензина, 17,5 кг кислорода), полезный груз 31,41 кг.

Ракету начали строить в середине 1934 -го, хотя двигатель к ней существовал только на чертежах. Штерн придумал весьма оригинальную конструкцию: во время работы двигатель (точнее, два двигателя) должен вращаться вокруг своей продольной оси.

Таким способом Штерн хотел решить сразу две проблемы. Во-первых, подачи топлива в камеру сгорания. По замыслу конструктора трубопроводы подачи компонентов топлива располагались вдоль кронштейнов, к концам которых прикреплены два ракетных двигателя. Сопла у них косо срезаны, поэтому тяга имеет горизонтальную составляющую, направленную перпендикулярно кронштейну. Кронштейны, в свою очередь, прикреплены к подшипнику, сидящему на вертикальной оси. В результате подача топлива в КС двигателей осуществляется под воздействием центробежных сил.

Во-вторых — обеспечить сохранение ракетой устойчивости на траектории полета за счет гироскопического эффекта вращающихся масс.

Проектная тяга двигателя была определена в 200 кг/сек, при скорости истечения газов 2000 м/сек. Расчетная максимальная скорость 100 м/сек (6 км/мин), высота подъема 5 км. Но двигатель не удалось довести до нужной кондиции. Стендовые испытания в апреле 1935 г. дали негативные результаты. С ракетой тоже ничего не вышло, т. к. 9 декабря 1933 г. Разумова арестовали органы ГПУ.