вернёмся на старт?

Статьи на иностранных языках в журналах, газетах 1947 г.

- Сверхзвуковые (Supersonics) (на англ.) «Life» T.22, 1947 г. №1 (6.01.1947) в djvu - 3,02 Мб

Идёт штурм звукового барьера. Испытания аппаратов - XS-1, ракеты, аэродинамические трубы и воздушный лайнер будущего - сверхзвуковой, на 1000 пассажиров. Пока такого ещё нет...

- ...Над Соединенными Штатами множество летательных аппаратов (...A bash of flight disks breaks out over the U.S.) (на англ.) «Life» T.23, 1947 г. №3 (21.07.1947) в djvu - 917 кб

Началось! 25 июня Арнольд над Скалистыми горами встретил косяк НЛО, которые "блестели, как сковородки". Журналюги написали "плоские, как тарелки" и началась эра летающих тарелок, короче НЛО или UFO.

Журнал издевается над начинающими уфологами и вспоминает мистификации прошлых лет. А напрасно - это надолго, на столетие, не меньше

Я спросил у физика - Что там за тарелочка?

Физик не ответил мне, качая головой

Я спросил у лирика - Что там за тарелочка?

Лирик с диким хохотом упал как неживой...

- Не своди глаз с неба! (Keep your eye on the sky!) (на англ.) «Life» T.23, 1947 г. №4 (28.07.1947) в djvu - 136 кб

Реклама ВВС США. Сброс XS-1 с B-29

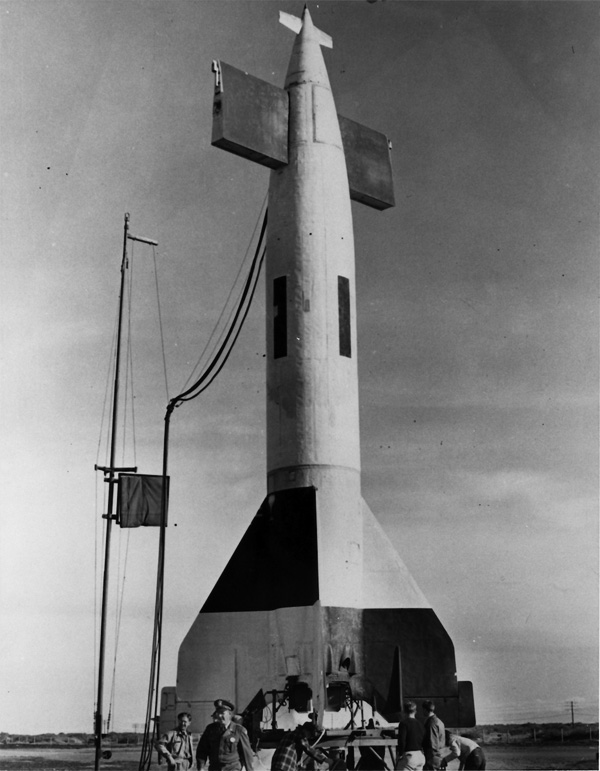

- Фау-2 с корабля в море (V-2 from a shipat sea) (на англ.) «Life» T.23, 1947 г. №16 (20.10.1947) в djvu - 131 кб

Впервые ракету такого класса запустили с корабля. С американского авианосца "Мидуэй"

- Реактивное крыло взлетает (Jet wing takes off) (на англ.) «Life» T.23, 1947 г. №18 (3.11.1947) в djvu - 452 кб

смотреть в развороте

Только пару лет назад полетели первые американские самолёты с ТРД, а вот уже взлетает монстр с ВОСЕМЬЮ ТРД и по схеме "летающее крыло", YB-49

- Мужчины стреляют из ружей (Men Shot From Gons) (на англ.) «Life» T.23, 1947 г. №21 (24.11.1947) в djvu - 189 кб

Реклама фирмы Shell - хорошее топливо делает, пригодное для ракет

- полностью (на англ.) «Journal of the American Rocket Society», №69, March, 1947 в pdf - 10,3 Мб

- полностью (на англ.) «Journal of the American Rocket Society», №70, June, 1947 в pdf - 3,08 Мб

- полностью (на англ.) «Journal of the American Rocket Society», №71, September, 1947 в pdf - 3,78 Мб

- полностью (на англ.) «Journal of the American Rocket Society», №72, December, 1947 в pdf - 5,38 Мб

- полностью (на англ) Удалено по требованию редакции «Journal of the British Interplanetary Society», том 6, №4, 1947 г. (март) в pdf - 1,65 Мб

- полностью (на англ) Удалено по требованию редакции «Journal of the British Interplanetary Society», том 6, №5, 1947 г. (июнь) в pdf - 2,09 Мб

- полностью (на англ) Удалено по требованию редакции «Journal of the British Interplanetary Society», том 6, №6, 1947 г. (сентябрь) в pdf - 1,98 Мб

- полностью (на англ) Удалено по требованию редакции «Journal of the British Interplanetary Society», том 6, №7, 1947 г. (декабрь) в pdf - 2,25 Мб

- полностью (на англ) Удалено по требованию редакции «Bulletin of the British Interplanetary Society», том 2, №1, 1947 г. (январь) в pdf - 1,88 Мб

- полностью (на англ) Удалено по требованию редакции «Bulletin of the British Interplanetary Society», том 2, №2, 1947 г. (февраль) в pdf - 1,19 Мб

- полностью (на англ) Удалено по требованию редакции «Bulletin of the British Interplanetary Society», том 2, №3, 1947 г. (апрель) в pdf - 1,73 Мб

- полностью (на англ) Удалено по требованию редакции «Bulletin of the British Interplanetary Society», том 2, №4, 1947 г. (май) в pdf - 1,81 Мб

Это последний номер журнала, больше не издавался

- «Годовой отчет Британского межпланетного общества», 1947 г. (на англ) «Annual Report of the British Interplanetary Society», 1947 г. в pdf - 1,55 Мб

Второе ежегодное общее собрание состоялось 5 декабря 1947 года. Повестка дня и адрес председателя собрания были опубликованы вскоре после этого. Список лекций, проведенных в этот период, и список членов были включены в печатный отчет.

[Первая страница была оставлена пустой преднамеренно, так как это задняя сторона фронтиса (портрет Артура Кларка).]

- *Потеряна боеголовка ракеты (на англ.) «Spokane Daily Chronicle» 1.01.1947 в jpg — 105 кб

Ученые сообщили, что поиск боеголовки ракеты «Фау-2», запущенной 17 декабря на рекордную высоту в 114 миль, продолжится после выходных.

Эксперты из физической исследовательской лаборатории Джона Хопкинса в Силвер Спринг, штат Мэрилэнд, сказали, что поиски пропавший боеголовки временно приостановлены, поскольку многие из рабочих экспериментальной ракетой базы в Уайт Сэндс (штат Нью-Мехико) находятся на каникулах.

Они выразили уверенность, что боеголовка, содержащая научные инструменты, приземлилась в тестовом районе, а поиски сужены до определенной области. Вполне возможно, добавили они, что после отрыва от корпуса ракеты, боеголовка разломилась до удара о землю.

- К. В. Гэтланд. Ракетное движение [XXX] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XXX]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 14, №160 (январь), 1947 г., стр. 127-129 в pdf - 336 кб

"В шести предыдущих статьях основное внимание уделялось ракетоносцу-истребителю и возможностям простого реактивного двигателя athodyd*. (...) До появления реактивного двигателя конструкторы мало беспокоились о сжимаемости. (...) благодаря тщательной оптимизации большинство проблем были успешно преодолены. (...) Фактом является то, что многие реактивные и ракетные двигатели, находящиеся в настоящее время в производстве, обладают довольно значительным запасом мощности, который буквально не решается быть использованным, поскольку конструкции и органы управления еще не готовы выдерживать такие большие нагрузки, которые могут возникнуть при приближении к полной мощности. (...) Кто-то может спросить, какая же форма является наилучшей для такого скоростного самолета? С ответом на этот вопрос можно поспорить, но особое внимание следует уделить настоящему "летающему крылу", поскольку при такой форме вес может быть распределен более равномерно по размаху. (...) Более высокие скорости полета, таким образом, создают серьезную проблему - риск "флаттера". (...) Демпфирующие свойства воздуха могут исчезать [на высоких скоростях] или, что еще хуже, фактически способствовать усилению вибраций с возрастающей амплитудой, когда удары становятся настолько сильными, что в течение очень короткого времени происходит разрушение конструкции. (...) Однако структурная проблема - это ни в коем случае не единственная головная боль конструктора. Его усилия необходимы для совершенствования новых систем управления, которые обеспечивают устойчивость и маневрирование на высоких скоростях, а также обеспечивают безопасный полет на низких скоростях. (...) Для решения конструктивных и аэродинамических проблем на высоких скоростях логическим развитием является компоновка летающего крыла. (...) Однако, по-видимому, альтернативного ответа нет, если только не рассматривать возможность складывания или частичного убирания крыльев; но сегодня мало кто предположил бы, что любая из этих схем осуществима. (...) Трудности, которые возникают, когда рассматривается полет в диапазоне скоростей звука или выше него, поистине огромны. Мало того, что конструкция должна быть геркулесовой прочности, а система управления такой, чтобы обеспечивать безопасный полет на любых скоростях, но и трение также вызывает беспокойство. (...) Однако в какой-то степени решение можно найти в полетах на больших высотах. Например, на высоте 80 000 футов [24 км] температура наружного воздуха будет составлять 67 градусов ниже нуля (...) В конечном счете, разумно ожидать, что все полеты на реактивных самолетах дальнего действия будут осуществляться в стратосфере (...) Это была бы обнадеживающая перспектива, если бы не тот факт, что кривая эффективности реактивного двигателя начинает снижаться примерно на отметке 60 000 футов [18 км]. Для работы турбореактивных двигателей и athodyd требуется большое количество воздуха, и, опять же, остается только один путь компромисса. Сможет ли ракетный двигатель, который - на данном этапе, конечно, нет необходимости подчеркивать - работать независимо от атмосферы, в конечном итоге исправить это положение дел, еще предстоит выяснить, но его ненасытный спрос на топливо, по-видимому, ограничивает его применение во всех обычных концепциях коммерческих самолетов. (...) Подведя итог кратко остановившись на некоторых проблемах, связанных с полетами на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях, теперь можно более подробно рассмотреть их в свете работ, которые ведутся с высокоскоростными исследовательскими самолетами, как пилотируемыми, так и беспилотными. Несомненно, самым значительным из этих специальных типов является Bell XS-1, машина, которая, как утверждается, способна развивать скорость 1500 миль в час [2400 км в час] на высоте 80 000 футов [24 км]. (...) общее представление об этой машине представлено на рис. 87. (...) его мощность обеспечивается четырьмя двухтопливными ракетными двигателями, а не турбореактивными двигателями типа athodyd. (...) Машина уже успешно прошла испытания на глиссаду, после чего была поднята на высоту около 30 000 футов [9 км] под специально оборудованным B-29 и выпущена. (...) Недавнее раскрытие информации свидетельствует о том, что новый агрегат развивает мощность в 6000 фунтов. [2700 кг] тяги на уровне моря и что его разработка занимала исследовательскую работу фирмы в течение четырех лет. Он более мощный, чем любой из двухтопливных двигателей Walter, и обладает гораздо большей эффективностью работы. (...) Какое топливо используется в машине, пока неизвестно, но, вероятно, это смесь спирта с жидким кислородом. (...) Кроме того, возникает проблема поддержания контроля на высокой скорости. (...) Небольшой вес athodyd делает его идеальным для установки на конце крыла (см. рис. 89), и, действительно, это логичный шаг, которого можно ожидать от успешной перевозки "перегруженных" топливных баков и бомб таким образом (...) Испытания в аэродинамической трубе показали, что это наиболее эффективное место из-за неизбежного образования вихрей".

* athodyd = сокращение от "аэротермодинамический воздуховод".

- *Армия испробует парашюты для ракет (Army to Try Parachutes For Rockets) (на англ.) «Schenectady Gazette» 24.01.1947 в jpg — 387 кб

Вашингтон. Армия, уже разыскивающая две пропавшие боеголовки ракет, поднявшихся на 114 миль вверх, объявила сегодня, что работает над парашютом для безопасного спуска в будущем отделившихся носовых частей ракет.

До сих пор армейские эксперты успешно экспериментировали с парашютом ленточного типа для возвращения боеголовки реактивного снаряда, поднявшегося на 37 миль.

Остается поработать над остающимися 77 милями падения.

Армия сообщила, что ранние тесты с парашютами стандартного типа провалились из-за разрывов парашютов и разрушения боеголовок с научными инструментами при ударе о землю.

Подполковник Джеймс Г. Бейн, глава подразделения управляемых ракет, сказал, что в тестах применяются ракеты типа «Корпорал» — меньшего размера и радиуса действия, чем гигантские ракеты «Фау-2», поднявшиеся на 114 миль. По его словам, часовой механизм производит взрыв, отрывающий нос ракеты и выпускающий парашют, когда «Корпорал» достигает зенита.

Тем временем, по-прежнему остается нерешенной «загадка пропавших ракет Нью-Мехико».

Как стало известно некоторое время назад, боеголовка «Фау-2» исчезла 17 декабря во время полета над полигоном Уайт Сэндс, штат Нью-Мехико.

Сегодня подполковник Харви Рикинс, из департамента снабжения, сообщил, что это была не первая боеголовка, отправившаяся в самоволку. Однотонная носовая часть исчезла с модифицированной 14-тонной «Фау-2», запущенной в прошлом июле.

В обоих случаях, 13-тонные тела ракет спустились и были найдены, также, как тела и боеголовки 15 других ракет, запущенных в Уайт Сэндс. Но никто не знает, что случилось с этими двумя.

Подполковник Гарольд Р. Тюрнер, приставленный к подразделению Уайт Сэндс, сказал, что, по его мнению, пропавшие боеголовки скорее всего тоже приземлились – вероятно на расстоянии от 18 до 30 миль от пусковой позиции, — чем отправились на Луну или все еще парят наверху. Но джип и самолет поисковиков до сих пор не выследили их.

Официальные утешения, однако, не оберегают обывателей от собственных идей.

С первого отчета о «Фау-2», потерявшей верхушку, на секцию ракетных разработок министерства обороны обрушился шквал сообщений от людей из разных концов страны, полагающих, что видели пропажу.

Также, у них есть желающие полететь на ракете – просто, чтобы посмотреть, что происходит на борту отделившейся боеголовки.

Джон Р. Бойд, из Су-Сити, штат Айова, написал, что, по его мнению, человека можно запустить вверх и безопасно спустить на парашюте. «Я бы хотел предложить свои услуги для такого полета», написал он.

Бойда ждала бы быстрая поездка. «Фау-2» летит со скоростью 3500 миль в час.

- Поднимаюсь... вверх... 202 000 футов! (Going Up... straight ... 202,000 feet!) (на англ.) «Life» T.22, 1947 г. №8 (24.02.1947) в djvu - 243 кб

Реклама. Рекрутинг в американскую армию. Хвала новому герметичному высотному костюму и новому самолёту, летающему на высоте 138 000 футов, но в апогее может взлететь на 202 000 футов!

- *Германская ракета запущена с палубы подводной лодки (German Rocket Is Fired From Deck of Submarine) (на англ.) «Schenectady Gazette» 27.02.1947 в jpg — 266 кб

Вашингтон. Как стало сегодня известно из неофициальных сообщений, военно-морские силы успешно запустили германскую ракету «Фау-1» с палубы подводной лодки.

Военно-морской департамент отказался отвечать на вопросы, касающиеся эксперимента, проводимого морской испытательной ракетной станцией на западном побережье Пойнт Могу, штат Калифорния.

Согласно полученным сведениям, бывшие на берегу наблюдатели стали на прошлой неделе очевидцами полета нацистской «жужжащей бомбы» вдоль побережья.

Применение ракет только набирает масштабы после окончания войны. Обладая ужасной силой, без проблем с отдачей, ракеты [рассматриваются] в качестве логического оружия подводных лодок нового типа и такой тест ожидался уже некоторое время.

Адмирал Честер У. Нимиц, обсуждая в недавней речи оружие будущего, предположил, что когда-нибудь подводные лодки могут быть оснащены для запуска управляемых ракет с атомными боеголовками.

Подводные лодки хорошо выдержали тесты с атомными бомбами, проводившиеся в Тихом океане над военно-морскими судами в прошлом году. Множество новых типов подводных лодок, включая, вероятно, подводный авианосец, считаются военными экспертами возможными.

Ракеты «Фау-1» терроризировали Британию и нанесли существенный урон как «жужжащие бомбы», но не обладают мощью своего старшего брата, ракеты «Фау-2», начавшейся применяться перед концом войны. «Фау-1» около 10 футов длиной, имеет радиус полета [160 миль] и максимальную скорость 325 миль в час.

- Некролог. Наш коллега Рудо скончался 15 марта (Nécrologie. Notre collègue Rudaux est mort le 15 mars dernier) (на англ.) «La Méteéorologie», №2, 1947 г., стр. 176-177 в pdf - 5,12 Мб

[Некролог. Наш коллега Рудо скончался 15 марта]

Люсьен Рудо родился 16 октября 1874 года в семье художника. С ранней юности он жил в Донвилле на побережье Нормандии, месте, которое очень подходит для наблюдения за природными явлениями. В раннем возрасте он ориентировался на две точки отсчета, которые должны были вести его всю жизнь: живопись и астрономия. В возрасте 10 лет он построил свой первый телескоп, который он усовершенствовал позже, пока он наконец не построил обсерваторию в Донвилле. Он отправился в Париж, где вскоре его заметил Камилл Фламмарион, для которой он работал иллюстратором для "La fin du monde" (Конец света). Затем он начал писать популярные произведения сам, как научный летописец и как автор дидактических публикаций, в том числе, например, в 1915 году «Manuel pratique d'Astronomie» (Практическое руководство по астрономии). В 1937 году он опубликовал «Sur les Autres Mondes» («О других мирах»). Кроме того, он регулярно писал для журналов «La Nature», «Illustrated London News» и особенно «L'illustration», благодаря чему стал Рыцарем Почетного легиона. Когда в 1937 году в Париже был построен Дворец де ла Декуверт (Дворец открытий), он отвечал за разделы астрономии и геофизики. Во всем этом он проявил замечательный педагогический талант. Он также интересовался атмосферными явлениями и стал членом Метеорологического общества Франции в 1937 году. Он изучал тайны природы не только с научной точки зрения, но и с замечательным художественным талантом. Только недавно, в январе 1947 года, он провел прекрасную лекцию с великолепными слайдами о «Изучении структуры облаков ночью по ночным фотографиям». Умирая от неумолимой болезни, он оставил после себя память как об очень приветливом коллеге, наделенном выдающимся талантом, который он поставил на службу своей восторженной любви к науке.

«Практическое руководство по астрономии» Рудо было также переведено на русский язык:

http://epizodyspace.ru/bibl/ryudo/astronomiya/01.html

Портрет Люсьена Рудо со своим телескопом в jpg - 105 кб

Обсерватория Рудо в Донвилле в jpg - 454 кб

- К. В. Гэтланд. Ракетное движение [XXXI] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XXXI]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 14, №161 (февраль), 1947 г., стр. 156-158 в pdf - 296 кб

Следует напомнить, что система управления выхлопными газами, работающая в сочетании с элевонами хвостовой плоскости, была окончательно внедрена в Ba.349 "Natter". Причина заключалась в том, что, несмотря на начальное ускорение около 2 g, скорость, с которой машина поднималась с пусковой установки, обычно составляла не более 35 миль в час [56 км в час], и, следовательно, воздушный поток над крылом и хвостовым оперением в этот период мало влиял на управляемость и стабильность. (...) Чтобы компенсировать нестабильность, которая наблюдалась во время ранних испытаний прототипа BP-20, вспомогательные поверхности площадью в один квадратный метр были прикреплены с помощью пироболтов болтов к каждому концу хвостовых стабилизаторов, и они были сорваны одновременно со сбросом отработавших свое реактивных снарядов. (...) Для того чтобы эти два условия были должным образом изучены, часть пробных запусков была произведена со вспомогательными хвостовыми наконечниками, а часть - без них. Однако эти испытания были в значительной степени затруднены из-за неэффективности реактивных снарядов Шмиддинга: взрывы, приводившие к полному уничтожению самолетов, были нередки, а продолжительность срабатывания тех ракет, которые действовали, варьировалась на целых 100 процентов от заряда к заряду. Несколько подъемов, тем не менее, были выполнены успешно, и хотя увеличенная площадь хвостовой части позволила стабилизировать почти вертикальный набор высоты, Бахем и его техники не были полностью удовлетворены. (...) Еще одним недостатком при первоначальном тестировании "Наттера" было то, что трехэлементный автопилот был ненадежным (...), в результате чего набор высоты был неустойчивым (...) При проведении испытаний на глиссаде были получены некоторые интересные данные (...) были отмечены следующие характеристики: (...) и, возможно, самым важным из всего этого было то, что пилот оценил управляемость и пилотажные качества самолета как превосходящие характеристики любого из стандартных немецких одноместных истребителей. (...) Сейчас настало время изучить проект самолета Miles M.52, поскольку, хотя контракт на полномасштабную разработку машины был расторгнут в феврале 1946 года, его форма остается в рамках исследовательской модели ракетного двигателя Vickers, которая в настоящее время проходит летные испытания. (...) Решение о создании в Великобритании пилотируемого самолета для исследований в свободном полете на трансзвуковых и сверхзвуковых скоростях было принято Министерством авиации в 1943 году. В то время было хорошо известно, что немецкие аэродинамики достигли больших успехов в подобных проектах, и по этой причине нельзя было терять ни минуты, чтобы противостоять возможной угрозе со стороны истребителей и бомбардировщиков, летающих "быстрее звука" из-за Ла-Манша. (...) Технические трудности были огромными, но с базовой схемой в конце концов, следующим шагом стало создание полной модели для испытаний в аэродинамической трубе. (...) К счастью, потребовалось лишь несколько незначительных изменений, чтобы форма была удовлетворительной, и вскоре проект был готов для передачи в главное конструкторское бюро, где была проведена детальная работа. Специалистам Miles предстояло не только практически сформулировать новую аэродинамическую теорию, но и разработать систему управления, полностью работоспособную в дозвуковом диапазоне, но одинаково эффективную при полетах в околозвуковом диапазоне и выше. (...) несмотря на небольшие размеры и большой вес этой машины, ожидалось, что он будет легко управляем как на высоких, так и на низких скоростях. (...) Поскольку самолет был предназначен исключительно для научных исследований, многие приборы должны были быть специально разработаны. (...) Полный комплект из 18 приборов, в дополнение к компасу-передатчику и кислородному регулятору, обеспечивал бы получение полных данных об условиях полета через "звуковой барьер", и, поскольку все это было бы зафиксировано на пленке, и у пилота не было бы другой заботы, кроме как управлять своим самолетом. (...) Причина, по которой контракт на эту инновационную машину был расторгнут, когда детальный дизайн был завершен на 90% (...), официально заявлена как "экономия". (...) С чисто аэродинамической точки зрения дизайн выгодно отличается от того, что могли продемонстрировать немцы, хотя он и является это правда, что компоновка дельтовидного летающего крыла (и крыла с обратной стреловидностью в целом) становилась все более популярной, и опять же это может быть достаточным основанием для отказа от проекта Miles. (...) Нет никаких сомнений в том, что такой самолет, как M.52, является крайне необходимым элементом оборудования на современном этапе исследований, который мог бы дать ответы на бесчисленные аэродинамические проблемы. Это проложило бы путь к немедленному созданию самолетов, способных развивать сверхзвуковые скорости, таких как истребители, почтовые и пассажирские перевозки (...) Модели Vickers помогут в этом. В этом нет сомнений, но они могут быть только дополнением к пилотируемому исследовательскому самолету".

- *Советы пытаются подкупить нацистских ракетных ученых (Russ Attept To Bribe Nazi Rocket Scientists) (на англ.) «The Deseret News» 6.03.1947 в jpg — 272 кб

Фрункфурт. Советские «вербовочные агентства» предлагают за высокую оплату и увеличенные продуктовые пайки в качестве стимула для германских ракетных специалистов по «Фау-2» покинуть американскую оккупационную зону и работать на СССР.

Об этом стало известно сегодня, когда корреспондент Международной службы новостей нашел контракт, оставленный в доме франкфуртского инженера представителем одного из ракетных заводов в советской зоне оккупации, выступающих в роли «вербовочных агентств».

Найденный документ подтвердил сообщения о Советском вербовочном движении.

Германский инженер, бывший исследователь на германской ракетной станции в Пенемюнде, сказал, что многим его бывшим коллегам тоже предложили работу на ракетных заводах, как в красной зоне Германии, так и в Советском Союзе.

Он сказал, что «вербовочный» агент дважды связывался с ним после Рождества, но не смог соблазнить идеей покидания американской зоны оккупации.

Контракт предлагал работу на «Центральверке Блайхероде» и гарантировал ему руководство технической «мастерской» в Леестене.

Эти населенные пункты находятся в уединенной области гарцких гор в советской зоне Германии.

Контракт, по-видимому, оставленный по ошибке, был напечатан на немецком языке на грубой бумаге. Озаглавлен «Контракт найма на работу», а в качестве работодателя отмечено «руководство Центральверке». В контракте предлагается ежемесячная оплата в 12 сотен марок – эквивалент зарплаты первоклассного германского редактора – с гарантией поднять сумму до шести тысяч марок, если он согласится работать в Советском Союзе.

Самым сильным соблазном контракта для истощенных германцев было обещание ежедневного дополнительного пайка в три тысячи калорий, «выдающегося работнику и членам его семьи на протяжении послевоенного карточного периода».

- *Найдена головная часть ракеты «Фау-2» (Recover Head Of V-2 Rocket) (на англ.) «Ellensburg Daily Record» 8.03.1947 в jpg — 72 кб

Уайт Сэндс, штат Нью-Мехико. Армия решила, как минимум, часть загадки пропавших боеголовок германских ракет «Фау-2»

Подполковник Гарольд Р. Тюрнер, командующий полигоном Уайт Сэндс, сообщил, что одна из них обнаружена фермером на значительном расстоянии к западу от пусковой позиции.

Тюрнер постоянно высмеивал теории, что пропавшие головные части поднялись так высоко, что вышли за пределы гравитационного притяжения Земли и парят наверху.

- К. В. Гэтланд, Ракетное движение [XXXII] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XXXII]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 14, №162 (март), 1947 г., стр. 192-194 в pdf - 273 кб

"Для получения данных при околозвуковых скоростях потока воздуха аэродинамическая труба практически бесполезна. В рабочей зоне между стенами и опорами модели имеются значительные помехи; отсюда и причина того, что по сравнению со статичной моделью беспилотный исследовательский самолет в свободном полете является дорогостоящим оборудованием. Первым из этих специальных типов был "Feuerlilie", разработанный немецкими аэродинамиками. На самом деле, это не обозначало конкретную машину, а было групповым обозначением, которое охватывало по крайней мере три различные модели. (...) Приводимый в движение пороховым топливом, F.25, по-видимому, привлек к себе наибольшее внимание, и в период с 1941 по 1943 год было выпущено около двадцати моделей. На чертеже (рис. 92, вверху) показана внешняя компоновка (...) Ракетный двигатель, который мог быть либо 109-505-го, либо 109-563-го типа, работающий на ди-гликоле, создавал тягу в 1100 фунтов [500 кг] в течение шести секунд. С его помощью модель запускалась с рампы, установленной под углом 60-80 градусов, и могла развивать максимальную скорость 720 футов [220 м] в секунду. (...) Модель F.55 (рис. 92, внизу) был более крупным аппаратом и бесхвостым (...) Первые испытания проводились с использованием ракеты-носителя, сбрасываемой в качестве первой ступени, в дополнение к ее приводному заряду, который сжигал дигликоль. (...) ракета стала нестабильной сразу же после того, как покинула стартовую рампу. Очевидным решением было разделить большую разгонную ракету на более мелкие блоки, установив их как можно ближе к центру тяжести самолета, и это было сделано (...) Одна из таких моделей, по сути, поднялась на высоту 15 700 футов [4,8 км] с высоты стартовав под углом 70 градусов, пролетела 4,66 мили [7,5 км]. Его конечная скорость (в момент падения) составляла М=1,25. Были запланированы более поздние полеты, в которых жидкостная силовая установка вытесняла вторую ступень пороховой ракеты, и при использовании 90 кг кислорода и 50 кг спирта было обнаружено, что тяга составляет приблизительно 1100 фунтов [500 кг] и может поддерживаться в течение 25 секунд. (...) Hechte на самом деле был первым аппаратом серии Feuerlilie (...) Hechte и F.25, по-видимому, были практически идентичны как по размеру, так и по форме, единственным основным отличием был силовой агрегат. (...) Компания Hechte использовала "холодную" систему, работающую на T-stoff и Z-stoff (80-процентный раствор, H2O2 и перманганат кальция или натрия), что позволило получить 132 фунта [60 кг] тяги в течение от 20 до 25 секунд. Максимальная достижимая скорость составляла около 920 футов [280 м] в секунду (...) Работы над более крупной моделью (F.55) только начались, когда Германия распалась, и нет никаких свидетельств того, что версия на жидком топливе летала, хотя некоторые из них были почти завершены. (...) Для слежения за курсом этих миниатюрных исследовательских ракет использовался кинотеодолит [инструмент, созданный на основе теодолитов с добавлением кинокамеры], хотя эта система редко оказывалась надежной. (...) После окончания войны техники союзников усовершенствовали "телеметрический прибор", с помощью которого можно было отслеживать траекторию полета этих сверхмалых исследовательских ракет с непревзойденной точностью и на большом расстоянии можно проверить работоспособность беспилотных ракет и самолетов. (...) Последняя новость о сверхзвуковом исследовательском самолете Bell XS-1 заключается в том, что уже выполнен первый полет с включенным двигателем. (...) Находясь под специально приспособленной "Супер-крепостью" B.29, машина была сброшена с высоты 25 000 футов [7,6 км], а затем, выпустив топливо в одну из четырех камер сгорания, пилоту удалось достичь максимальной горизонтальной скорости в 550 миль в час [885 км в час] (...) XS-1 имеет фюзеляж баллистической формы и крыло без обратной стреловидности. (...) это небольшой самолет, как видно из фотографий (...) Применялся метод "заправки газом", напоминающий ранние немецкие эксперименты "Мирак" и "Репульсор", в которых газообразный азот, содержащийся под высоким давлением, использовался для приведения в действие обоих - топливо и кислород из их баков поступают в камеры сгорания. (...) В машине-прототипе продолжительность работы двигателя при полной тяге ограничена всего 2,5 минутами, в то время как с турбонасосом его максимальная мощность может поддерживаться в течение 4,2 минут. (...) На начальном этапе испытаний XS-1 будет всесторонне проверен сотрудниками Национального комитета по аэронавтике. Одним из их приборов является осциллограф, с помощью которого они смогут определить нагрузки, испытываемые конструктивными элементами крыла и хвостового оперения. (...) На скоростях, на которых будет летать эта машина, ничто не может быть оставлено на волю случая, и наземный персонал несет большую ответственность. XS-1 был спроектирован таким образом, чтобы выдерживать нагрузку в 18 g (или ускорение, в 18 раз превышающее силу тяжести), и, несомненно, является самым прочным летательным аппаратом, который когда-либо летал. (...) Его ограничения, на самом деле, заключаются скорее в особенностях пилота, чем в конструкции машины. (...) За новостями о прогрессе в разработке XS-1 следуют слухи о другом исследовательском самолете, похожем по назначению, но сильно отличающемся по конструкции, - проекте компании Авиастроительная корпорация "Дуглас". Сообщается, что машина оснащена ракетным двигателем и настолько близка к "летающему крылу", насколько это возможно для небольшого высокоскоростного самолета. (...) Несколько приведенных выше подробностей о том, что обещает стать интересным самолетом, представлены в виде иллюстрации на рис. 93. Рисунок предназначен не для точного представления конструкции, а скорее для иллюстрации вероятного устройства такой машины, как описанная. (...) Будет интересно узнать больше об этом предприятии Douglas, а также убедиться в правдивости сообщения о том, что большинство ведущих авиастроителей США мы активно готовим исследовательские программы, которые предполагают создание пилотируемых летательных аппаратов, летающих "быстрее звука"."

- *Спроектированы пассажирские ракеты (Passenger-Carrying Rockets Designed) (на англ.) «The Reading Eagle» 30.03.1947 в jpg — 101 кб

Лондон. Два британских ученых объявили сегодня о проекте улучшенной ракеты «Фау-2» несущей пассажиров на высоту 190 миль и в безопасности спускающей их назад, на землю.

Машина все еще на стадии проекта, но, когда она будет готова, чтобы опередить добровольцев, ученые совершат первый полет сами, поскольку, по их словам, «мы знаем, как она работает»

Ученые, Гарри Росс, опытный инженер на радиопредприятии, и Ральф Смит, правительственный ученый и техник, видят свою ракету, предвестником обеспеченной атомной энергией экспедиции на Луну и далее.

- Картинка недели (Picture of the week) (на англ.) «Life» T.22, 1947 г. №13 (31.03.1947) в djvu - 308 кб

С ФАУ-2 7 марта сфотографирована Земля с высоты 100 миль

- К. В. Гэтланд. Ракетное движение [XXXIII] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XXXIII]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 14, №163 (апрель), 1947 г., стр. 228-231 в pdf - 383 кб

"Первый полностью управляемый самолет, достигший сверхзвукового полета, почти наверняка будет американским. Не может быть никаких сомнений в успехе Bell XS-1 во время недавних испытаний, а учитывая, что по крайней мере три другие машины участвуют в программе ВВС США "Для соника", кажется, что наступают интересные времена. впереди - летно-испытательная база Мурак, Калифорния. (...) Было бы интересно точно узнать, как все это соотносится с британскими исследованиями. На первый взгляд наш прогресс кажется медленным. (...) больше ничего не было слышно об инициативной программе исследований, в которой используются беспилотные модели, созданные компанией Vickers-Armstrong, Ltd., о которой впервые сообщалось в июле прошлого года [1946]. (...) В любом случае, логическая серия экспериментов с управляемыми моделями кажется подходящей для первого шага. Идеальная форма для околозвукового полета пока остается предметом экспериментов, и полномасштабные исследования на этом критическом этапе во многом кажутся азартной игрой - с точки зрения жизни, материалов и человеко-часов. (...) Исследовательская программа [проект Виккерса-Армстронга], которую представляет сэр Бен Локспайзер, генеральный директор по научным исследованиям (Air) Министерства снабжения, не должна представлять опасности ни для кого и в то же время предоставлять полные данные о большом разнообразии форм крыла - и, следовательно, практически разных самолетах - при минимальных затратах. Вероятно, будет выпущено несколько моделей, каждая из которых будет иметь несколько иное расположение крыла и хвостового оперения, некоторые - без хвостового оперения, но все они сохранят одинаковые пулеобразные линии фюзеляжа. (...) Полная серия, вероятно, будет готова только в конце этого года [1947]. Место проведения настоящих летных экспериментов расположено на высоте 36 000 футов [10,9 км] над Атлантическим океаном (...) Каждая модель будет поднята на высоту под специально приспособленным "Москито" и выпущена во время горизонтального полета на скорости 400 миль в час [650 км в час]. (...) Автопилот ракеты включается немедленно, и часовой механизм заставляет ее пикировать под углом 10 градусов. в течение 15 секунд, прежде чем выровняться. Происходит снижение высоты примерно на 1000 футов. [300 м], которые должны быть снижены для обеспечения невозмущенности воздуха и устойчивости ракеты. Как только ракета выходит на горизонтальный полет, диафрагма разрывается и сбрасывает давление воздуха в топливную систему, подавая T-stoff и C-stoff в правильно отмеренных пропорциях в единую камеру сгорания. Смесь самовоспламеняется, и возникающая в результате тяга разгоняет модель до скорости звука в течение 18 секунд. Затем он продолжает разгоняться до максимального числа Маха 1,3 (на высоте 35 000 футов [10,7 км]), которое достигается в общей сложности за 70 секунд. (...) С момента выпуска он преодолеет более 22 миль [35 км] в горизонтальном полете, достигнув максимальной скорости (880 миль в час [1400 км в час]) после прохождения примерно 12 миль [19 км]. (...) Модели Vickers представляют собой значительное превосходство по сравнению с немецкими ракетами серии "Фейерлили" (...) они [немцы] ни в коем случае не могли использовать свои ракеты на эффективной высоте. Это был не тот случай, когда не было в наличии подходящего самолета. (...) большая проблема заключалась в получении данных о моделях после их выпуска. (...) Модели Vickers работают без таких ограничений. (...) каждый из них оснащен собственным телеметрическим датчиком, который одновременно передает шесть показаний: динамического давления, статического давления, нормального ускорения, продольного ускорения, давления в камере сгорания и угла наклона хвостовой части. Эти сигналы принимаются наземной станцией, где данные записываются и затем сводятся в таблицу для получения сравнительных показателей характеристик для всей серии. (...) вскоре должно стать возможным проводить испытания полноразмерных самолетов полностью с помощью дистанционного управления. (...) Три основные особенности, которые технические специалисты считают необходимыми. компании "Виккерс" и R.A.E. Компания [Royal Aircraft Establishment], Фарнборо, встраивает в свои трансзвуковые ракеты: (а) двухтопливную ракетную систему, основанную на немецких "холодных" установках, но отличающуюся большей простотой и повышенной эффективностью, (б) автопилот и (в) важнейший телеметрический датчик. Очевидно, что немецкие исследователи внесли большой вклад в разработку деталей конструкции, и все же именно усовершенствования, внесенные в ракетную систему, и включение телеметра, в сочетании с воздушным запуском, сделали эти модели выдающимися. Одной из самых поразительных особенностей ракетной системы является простота ее камеры сгорания. Это действительно замечательное изделие, состоящее всего из четырех основных частей. (...) Как уже упоминалось, установка работает на топливе T-stoff и C-stoff, том же топливе, что и в Messerschmitt 163. Они состоят из перекиси водорода 80-процентной концентрации (T-stoff) и комбинации 57-процентного метилового спирта, 30-процентного гидразингидрата и 13-процентной воды. (...) При проведении исследований такого рода неизбежно потребуется внести множество изменений, прежде чем будет достигнуто окончательное совершенство. Например, телеметрический прибор, хотя и является разработкой, имеющей большое значение, все еще практически не испытан (особенно в машине типовых размеров), и если в ходе предварительных испытаний его точность окажется ниже 100 процентов, ракеты не будут пригодны для выполнения своей сложной задачи. Очевидно, что будет бесполезно создавать полную серию моделей, если не будут учтены их эксплуатационные характеристики. (...) можно ожидать, что экспериментальные работы будут продолжаться еще некоторое время, пока в свете дальнейших летных испытаний не будет обнаружено, что в конструкции нет явных недостатков. Однако, поскольку в течение некоторого времени об этом проекте ничего не было слышно, вполне вероятно, что к настоящему времени значительная часть работ уже завершена".

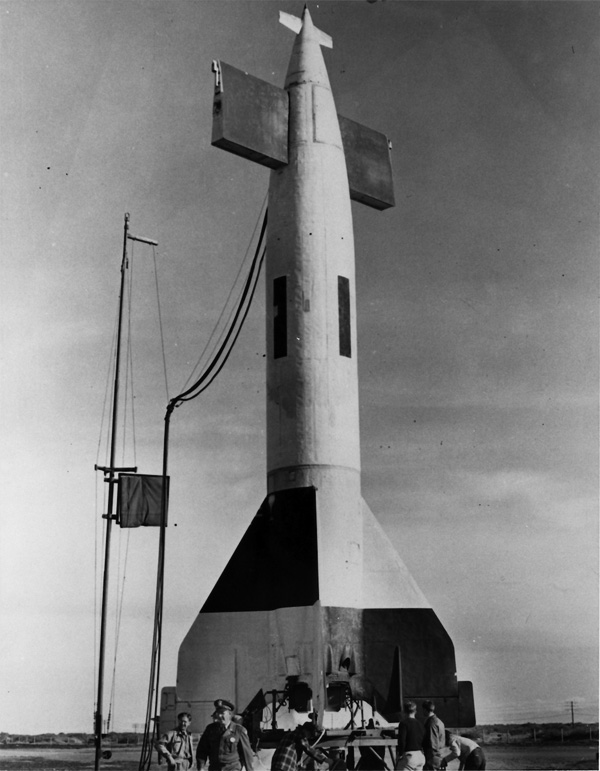

- *ВМФ демонстрирует новую крылатую бомбу (Navy Demonstrates What's New Is Buzz Bombs) (на англ.) «The Reading Eagle» 21.04.1947 в jpg — 487 кб

Установленная на пусковой катапульте, военно-морская ракета KUW-1 «Лун» — модифицированная версия германской крылатой бомбы «Фау-1», – готова к демонстрации перед прессой в ракетном испытательном центре ВМФ, Пойнт Могу, штат Калифорния. «Лун», способная на скорости свыше 425 миль в час, имея радиус полета в 150 миль, была радикально улучшена ВМФ добавлением радиоуправления, придающего неожиданно большую точность на расстояниях около 100 миль. Оснащенная реактивным двигателем пульсирующего типа, ракета может быть запущена со стартовых рамп, катапульт или ракет, что дает ей возможность как наземных, так и корабельных пусков.

- *3-тонная летающая бомба ВМФ (Navy's 3-Ton Flying Bomb Has Range Of 150 Miles) (на англ.) «Toledo Blade» 21.04.1947 в jpg — 618 кб

Порт Могу, штат Калифорния. ВМФ раскрыл сегодня, что он обладает величайшей в истории войн управляемой ракетой.

Это трехтонная летающая бомба, официально названная KUW-1. Персонал этой хорошо охраняемой ракетной базы, а также 700 флотских и гражданских ученых называют ее «Лун» — гагара.

Вот что она будет делать:

— увеличит радиус эффективной тяжелой бомбардировки флота с 25 миль – максимальное расстояние, достигнутое в войне против Японии – до 150 миль;

— радиоуправляемая, она может менять в полете свой курс, находя свою цель со смертельной точностью.

Ее скорость превышает 425 миль в час; вес 6000 фунтов; стоимость $15’000.

Семьдесят пять корреспондентов, фотографов и кинооператоров следили на прошлой неделе за демонстрацией радиоуправляемой бомбы. Сегодня ВМФ разрешил им описать то, что они видели.

Немцы изобрели бомбу и срастили с пульсирующим реактивным двигателем – изобретением, украденным в Соединенных Штатах. В результате получилась летающая бомба «Фау-1», 5’500 которых были запущены через Ла-Манш и почти уничтожили Лондон. Теперь ВМФ США взял германскую смесь и сделал ее более эффективной, добавив дистанционное управление по радио.

«Лун» движется медленнее скорости звука, как и «Фау-1». На вопрос, работает ли ВМФ над ракетой, призванной скопировать сверхзвуковую германскую ракету «Фау-2», капитан А.Б. Скоулз, директор тестов, отказался отвечать. Также, он не стал комментировать вопрос, помогали ли германские изобретатели «Фау-1» и «Фау-2» строить и испытывать здесь ракеты. Не был секретом широкий ассортимент захваченного германского ракетного оборудования в ангаре посреди этой изолированной песчаной косы между Санта-Барбарой и Лос-Анджелесом.

Когда подали сигнал «огонь», четыре ракетных бустера позади «гагары» взвыли в унисон, подняв в воздух тучи песка. Рев перешел в свистящее крещендо, а огромная бомба элегантно поднялась в воздух. Ракетные бустеры и их салазки упали на пляж. Ракета «лун», набрав необходимую скорость, выровнялась.

Ее пульсирующий реактивный двигатель, сделанный «Форд Мотор Компани», не запустился. Из-за тумана, было решено сбросить бомбу в море на горизонте. Величайшая ракета ВМФ, которая сможет понести атомную боеголовку, как прямая стрела устремилась в сторону садящегося солнца. На пляже позади нее туча белого дыма от ускорителей поднялась на тысячу футов в небо.

Флотские офицеры ракетного центра показали корреспондентам другие типы управляемых ракет, раскрыв будущие перспективы:

— беспилотный самолет, преодолевающий тысячу миль за час, реактивный и несущий грузы от небольшого заряда, способного сбить [неприятельский] самолет, до атомной бомбы, и способный «вынюхивать» нужную цель без помощи человеческих рук и мозгов;

— спутниковые устройства, вращающиеся вокруг Земли на высоте нескольких сотен миль, как маленькие луны — это чуть дальше, в будущем;

— а сразу после этого – межпланетное путешествие, которое, по словам ученых, находится всего в шаге после спутникового устройства.

- *Ракета, запускаемая с корабля на 235 миль вверх (Rocket Fired From Ship To Travel 235 Miles Up) (на англ.) «The Deseret News» 6.05.1947 в jpg — 299 кб

Вашингтон. ВМФ разрабатывает 45-футовую грузовую ракету, которую можно запустить с борта корабля на высоту в 235 миль – в два раза выше, чем поднималась германская «Фау-2».

ВМФ сообщил сегодня, что ракета, названная «Нептун», может поднять 100 фунтов полезного груза на высоту 235 миль, или тонну на высоту 84 миль. Не получено никаких чертежей, или сведений о том, как далеко она может пролететь горизонтально, при использовании в качестве ракетного оружия.

По словам флотского офицера, небольшую модель испытают этим летом в Уайт Сэндс, штат Нью-Мехико, но полномасштабный «Нептун» не будет готов до следующего февраля. Летные испытания назначены на июнь 1948.

ВМФ поясняет, что преимуществом запуска с корабля станет возможность сбора данных с большой высоты вокруг экватора.

«“Нептун” – это самая большая ракета, которую удобно запускать с корабля» — поясняется в буклете военно-морской исследовательской лаборатории. Там добавляется, что «Фау-2» «не только чересчур большая, но и структурно слабая»

Ходили слухи о плане переоборудования какого-нибудь крейсера для запуска больших ракет, но официальные лица ВМФ отрицали наличие такого плана.

Десять новых ракет, сроком поставки между 1948 и 1951 годом, заказаны за $1’850’000 у «Гленн Л. Мартин Компани», Балтимор, штат Мэриленд.

ВМФ сообщил, что расходует свой запас германских «Фау-2» и все равно нуждается в ракетах улучшенной конструкции и производительности.

- *Парашюты для плавного снижения новых ракет (Parachutes To Lower New Rockets Softly) (на англ.) «Sarasota Herald-Tribune» 7.05.1947 в jpg — 371 кб

Вашингтон. Военно-воздушные силы намерены снизить высокую стоимость экспериментальных ракет – с помощью парашютов.

Идея состоит в том, объяснили сегодня эксперты ВВС, чтобы использовать метод парашютирования — уже успешно применяющийся для спуска боеголовок исследующих космос ракет — для спасения дорогостоящих частей «Фау-2» и других крупных ракет.

К сложным и дорогим компонентам механизма «Фау-2», таким как гиростабилизаторы, прикрепят индивидуальные парашюты, а слабый заряд внутри ракеты взорвется, когда будет достигнут пик подъема.

Компоненты, «просеявшись» из взорванного корпуса ракеты, опустятся на собственных парашютах на землю, через сотни и более миль космоса.

Таким образом, можно восстановить и повторно использовать практически всю большую ракету, кроме ее корпуса и оболочки – наименее ценных частей, сказали эксперты ВВС репортерам.

Спрошенные о недавнем заявлении ВМФ про новую ракету «Нептун», с ожидаемой высотой подъема на 235 миль, официальные лица сообщили, что армия планирует продолжить некоторое время работу с программой «Фау-2» по нескольким причинам, среди которых:

— невысокая стоимость исследований, поскольку готовые ракеты и части являются захваченным германским оборудованием;

— большой объем боеголовки «Фау-2» предоставляет много места для дополнительного «груза», такого, как камеры и научные инструменты для записи космической радиации и температур;

— высота, на которой работает «Фау-2» (рекорд для американского запуска равен 114 милям) такая, на которой вероятно будет оперировать настоящая управляемая ракета дальнего действия.

Однако, армия разрабатывает и готовит к испытанию новую ракету полностью американской конструкции и производства – «Корпорал». Это новое устройство, как стало известно, будет в общем меньше чем «Фау-2», но значительно больше, чем любая другая американская ракета, использованная до сих пор. Максимальная высота подъема ракеты «Корпорал» составляет порядка 200’000 футов, или чуть меньше 38 миль. По словам техников ВВС, преимущество американской модели в том, что объем боеголовки почти такой же, как у «Фау-2».

- *Фау-база в руинах (V-Weapon Base In Ruins) (на англ.) «The Sydney Morning Herald» 20.05.1947 в jpg — 102 кб

Лондон. Пенемюнде, балтийский остров, где Гитлер планировал выиграть войну, строя по 100’000 «фау» в год, сейчас представляет собой пустыню.

Гитлер рассчитывал на 11’000 рабов, производящих оружие.

В настоящее время, Советы стремительно завершают уничтожение, начатое британскими ВВС.

Годовой давности слухи, что остров используется для секретных советских экспериментов, были опровергнуты прибывшими британскими журналистами.

Комендант острова, майор Васильев, сказал, что снос будет завершен к июлю, когда «ничего не останется».

- К. В. Гэтланд. Ракетное движение [XXXIV] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XXXIV]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 14, №164 (май-июнь), 1947 г., стр. 266-268 в pdf - 302 кб

"Еще несколько месяцев работы, не связанной с воздушным наступлением союзников, и технические специалисты Немецкого научно-исследовательского института планерных самолетов могли бы создать разведывательный самолет с ракетным двигателем. Это был проект DFS.228, большой одноместный планер (рис. 95), который, согласно расчетам, при увеличении тяги развивал скорость до 560 миль в час [900 км в час] и был способен летать над Англией на высотах, значительно превышающих досягаемость зениток и истребителей. Его расчетный потолок составлял 15 миль [24 км], и с этой высоты пилот теоретически мог наблюдать за наземными участками в радиусе 300 миль [480 км]. Таким образом, эта машина была бы особенно полезна для составления графиков взрывов летающих бомб и ракет "Фау-2". В процессе эксплуатации DFS.228 должен был лететь "Мистелем" на крыше Dornier Do. 217K, разделяясь на высоте 35 000 футов [10 км]. Затем его пилот мог более чем удвоить свою высоту, производя судорожные выстрелы из двухтопливной ракеты, установленной в хвостовой части планера, а затем прибегал к ракетной тяге только в том случае, если возникали трудности с поддержанием эффективной высоты. (...) разработка машины была отложена, и только в 1943 году немецкая авиация ввела ее в эксплуатацию. Министерство отдало приказ о его немедленном изготовлении. DFS.228 (...) на самом деле был самым совершенным из нескольких других ракетных и реактивных планеров (...) Вскоре после его создания [в 1924 году] в Дармштадте был создан институт, название которого было изменено на Deutsche Forschungsanstalt fur Segelflug (Немецкий научно-исследовательский институт планерных самолетов), на который ссылается первоначальная цель группы состояла в том, чтобы исследовать на прочной научной основе аэродинамику и использование планеров. (...) В каждом из десяти технических отделов был свой ведущий специалист, как указано в следующем списке (...) Среди имен, которые, возможно, знакомы читателям, есть имя доктора Зенгера, инженера-первопроходца в области ракетостроения и аэродинамики. В своей книге "Техника полета на ракете", опубликованной во времена бипланов (1931), Зангер изложил основы сверхзвукового самолета (...) к 1940 году недавно открытая техника, получившая название "волновое скольжение", позволила совершать безмоторные полеты в стратосфере. Планер был успешно запущен на высоте до 38 000 футов [11,6 км] в 1939 году, и если бы не неблагоприятное воздействие холода и низкого атмосферного давления на пилота, было очевидно, что машина могла бы подняться еще выше. Его полет зависел от поднимающихся волн, которые, как было установлено, возникают за горными хребтами, когда преобладают определенные ветровые течения. (...) В конечном итоге перед D.F.S. встала задача спроектировать специальную кабину под давлением; так родилась идея создания настоящего стратопланера, а вместе с ним и возможности полета в стратосфере. разведка с высот, недоступных для истребителей. Проектировщики DFS.228 преследовали три основные цели: создать (а) максимально легкую конструкцию, (б) герметичную кабину и (в) управляемую ракетную систему Walter. (...) потребовались совершенно оригинальные исследования, чтобы достичь, казалось бы, невозможного в обеспечении сверхлегкости. повышение давления, от которого зависел конечный успех или неудача всего проекта. (...) Чтобы снизить общий вес до практически достижимых пределов, было уделено больше внимания, чем обычно, устранению излишней массы в конструкции планера. Переборки, стрингеры и лонжероны были почти полностью изготовлены из твердых пород дерева, а оснащение было сведено к минимуму. (...) Кабина, из-за ее легкой конструкции, не допускала внутреннего давления, превышающего значение, соответствующее условиям на высоте 26 000 футов [7,9 км], и это создавало необходима отдельная подача кислорода. (...) В кормовой части кабины в центральной части фюзеляжа планера, обшитой двухслойной изоляцией, находились две инфракрасные камеры Zeiss; за ними располагались баки, насосы и вспомогательное оборудование C-stoff и T-stoff, которые, в комплекте с единственной камерой сгорания (расположенной в хвостовой части), составляли ракетный двигатель Walter 109-509D. (...) Очевидно, что у него не было будущего в условиях стратосферы, и у самолета не было будущего, экстремальный эксплуатационный потолок самолета DFS.228 требовал более строгих мер предосторожности, чем обычно. (...) Было предусмотрено, что пилот должен был освободить свою кабину, отделив ее от самолета, что он должен был сделать, нажав на рычаг и приведя в действие четыре взрывных устройства. Кабина опускалась носом вперед, за ней тянулся небольшой парашют, который удерживал ее в вертикальном положении, и таким образом можно было поддерживать давление до тех пор, пока пилот не опустится на безопасную высоту. (...) Воздушное наступление союзников привело к тому, что персонал института был рассеян, а большая часть их оборудования было найдено в подвалах и казарме (...) Эта политика, однако, не предотвратила уничтожения некоторых из самых ценных проектов группы, включая прототип DFS.228V-2".

- *Луна мертва из-за атомной войны? (Is Moon Dead From A-Bomb War? Rocker Expert Thinks So) (на англ.) «The Tuscaloosa News» 11.07.1947 в jpg — 171 кб

Чикаго. Американское ракетное общество – организация для желающих попасть на Луну – предположило сегодня, что Луна могла быть подвергнута атомной бомбардировке.

Редакторская статья, опубликованная обществом в «Ракеты, журнал космического полета», сообщает, что оспины на Луне, собственно, могут быть кратерами атомных бомб.

«Возможно, кратеры на Луне – это следы хиросим и нагасак какой-то титанической войны, ведшейся между двумя мирами в легендарные времена, затерянные в прошлом», вопрошает статья.

В качестве «доказательства» приводится факт, что луна окутана «трупной бледностью». Это указывает, что она покрыта мелоподобной пылью, возможной такой, как атомная пыль, покрывшая районы, подвергшиеся атомному взрыву.

Статья сообщает, что Луна не просто состарилась и умерла – что-то убило ее. Выдвигается предположение, что, дрейфуя по космосу, Луна приблизилась к Земле достаточно близко, чтобы ее жители смогли переселиться.

«Их первой остановкой, без сомнения, был буйный, цветущий, примитивный мир, в котором мы сейчас живем», указывается в статье.

«Когда мы высадимся на этом брошенном в небе корабле, чтобы мы там обнаружим?» — задается вопрос.

«Мы можем там найти ссохшиеся разгадки наших собственных затонувших континентов»

- *Запланированы рукотворные метеоры (Man-Made Meteors Are Being Planned) (на англ.) «The Age» 24.07.1947 в jpg - 736 кб

Чрезвычайно сильная взрывчатка, до недавнего времени бывшая в совершенном секрете, стала известна как сила, с помощью которой ученые планируют запустить с Земли первые объекты, которые станут искусственными метеорами.

Подобно Луне, этим крошечным спутникам предстоит постоянно кружить вокруг Земли на высоте от 200 до 600 миль. Они проложат путь к созданию еще более крупных спутников, которые могут помочь решить загадки материи, скрытые атмосферным занавесом и, возможно, приблизят эпоху межпланетных ракет.

Для запуска объектов в небо с такой силой, чтобы они никогда не вернулись на Землю, необходима такая форма энергии, которая придаст снаряду скорость порядка семи миль в секунду, или 25’000 миль в час. Германская «Фау-2», величайшая из ракет, достигает 3’600 миль в час, что равно всего миле в секунду.

Американские ученые и военные неоднократно говорили, что у них есть способ, с помощью которого может быть получена необходимая скорость – по крайней мере, теоретически. Они проводили некоторые эксперименты, оказавшиеся неубедительными, но совсем не потеряли оптимизма.

Запросы о том, что используется в качестве источника энергии, встречали ответ, что эта информация является секретной, касающейся национальной безопасности.

Недавно ответ появился в печати, погребенный в отчете доктора Фрица Цвикки, астронома из Маунт-Уилсон (штат Калифорния) – в публикациях Тихоокеанского астрономического общества.

Секрет заключается в так называемых полых зарядах пенолита. Пенолит, это усиленная форма одного из наиболее мощных и, вероятно, своенравных химических взрывчатых средств, когда-либо примененных военными.

Секретность вокруг зарядов пенолита недавно была снята, позволив доктору Цвики опубликовать записи его ракетного эксперимента, проведенного в прошлом декабре в Уайт-Сэндс.

Согласно несекретным техническим отчетам, пенолит был разработан примерно в 1940 году, как модификация ранее известного взрывчатого вещества, общепризнанного чрезвычайно опасным в использовании и очень мощного. Оно называлось пентаритритол тетнанитрант, или ПЕТН, для краткости.

В этих источниках также указывается, что пенолит, хотя и более безопасный, чем ПЕТН, примерно на треть мощнее чем ТНТ, основное взрывчатое средство всех современных армий.

Сообщается далее, что пенолит обладает скоростью детонации, т.е. взрыва, порядка 33’000 футов – более шести миль в секунду – на низкой высоте, где большое сопротивление воздуха. Скорость разгона снаряда будет несколько ниже. Скорость детонации ТНТ порядка 25’000 футов – менее пяти миль в секунду.

Но обычная сила пенолита, или любой другой взрывчатки, значительно увеличивается с помощью разделения зарядов на длинные секции и укладкой секций в форму воронки. Тогда взрыв концентрируется в реактивную струю, которая выстреливает наружу через широкий край воронки.

Эта техника, открытая американским военно-морским офицером в 1888 году, использовалась обеими сторонами во время Второй мировой войны. Изменяя форму зарядов, саперы могли получить значительно большую проникающую силу.

Полый заряд, объединенный с пенолитом, вычислил доктор Цвикки, разгоняет конический кусочек стали, являющийся проникающим элементом в противотанковой винтовочной гранате, почти до 6 ½ миль в секунду.

Если выстрел производится на высоте 100 миль над Землей, скорость снаряда от полого заряда пенолита должна быть выше, из-за меньшего сопротивления разряженной атмосферы.

Если выстрел производится с носа ракеты «Фау-2», покидающей Землю со скоростью мили в секунду, скорость пенолитового снаряда добавится к скорости ракеты, превышая в сумме семь миль в секунду, необходимые для покидания нашего мира.

Эта скорость убегания, как ее называют ученые, направленная в нужную сторону, может вывести снаряд за пределы притяжения гравитации. Вместо падения на Землю, снаряд станет беспрестанно кружить вокруг планеты. Он будет двигаться немного медленнее своей начальной скорости, по орбите где-то между 200 и 600 милями, став крошечной луной, или невидимым метеором, в зависимости от его размера и светоотражательной способности.

В Уайт-Сэндс, доктор Цвикки и его помощники подвергли свой план первому испытанию. Шесть пенолитовых полых зарядов, с коническими кусочками стали, в роли снарядов, были расположены в носу «Фау-2», и должны были взрываться частями, когда ракета достигнет высоты 26, 34 и 42 мили. Ракета поднялась на 114 миль, но наблюдатели внизу, ожидавшие увидеть вспышки взрывов пенолита и похожие на метеоры струи стальных конусов, летящих достаточно быстро, чтобы раскалиться докрасна, не увидели ничего подобного.

Доктор Цвикки сказал, что, очевидно, не сработал механизм детонации пенолита, но он и его коллеги, по-прежнему уверенные в успехе, готовятся к другим экспериментам, в которых снаряды будут запущены с самолетов, высотных баллонов и зенитных снарядов, а также с ракет.

Они ожидают, что эти суперпули полетят дальше и дальше, пока, наконец, не покинут Землю.

- К. В. Гэтланд, Ракетное движение [XXXV] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XXXV]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 14, №166 (август), 1947 г., стр. 349-351 в pdf - 305 кб

"Летающее крыло, по-видимому, не имеет столь давней истории [как другие изобретения в области авиации], хотя это правда, что некоторые из самых ранних планеров были "цельнокрылыми". (...) заслуга в его окончательном совершенствовании принадлежит почти исключительно работе Джона К. Нортропа и инженерам компании "Нортроп Эйркрафт Инкорпорейтед". То, чего добилась эта фирма за последние годы, должно было продвинуть авиацию вперед как минимум на десятилетие. Было найдено решение всех проблем с управлением и устойчивостью, связанных с этим типом, и в результате прогресс был настолько быстрым, что реактивный цельнокрылый истребитель и гигантский цельнокрылый бомбардировщик уже летают и состоят на вооружении ВВС США. Общепризнанным фактом является то, что за счет устранения поверхностей фюзеляжа и хвостового оперения общее лобовое сопротивление снижается примерно на 33 1/3- 50%, а это означает значительно меньшие затраты энергии на достижение заданной скорости и, следовательно, меньший расход топлива, что позволяет увеличить дальность полета или увеличить полезную нагрузку. (...) Возможно, не всем известно, что это было летающее крыло с ракетным двигателем, размахом менее 30 футов [9,1 м] и весом 4480 фунтов [2030 кг], которое дало Нортропу некоторые из его первоначальных данных. Оно было построено в 1943 году (...) Это "Ракетное крыло" имело ту же общую компоновку, что и более ранний "Бэби-Нортроп" N1M (который на самом деле был первым из серии "цельнокрылых" и поднялся в воздух в 1940 году) (...) Мощность MX-324 была получена от небольшого двухтопливного ракетного двигателя XCAL-200, который спроектирован и изготовлен инженерной корпорацией Aerojet в Азузе, штат Калифорния. У него была единственная камера сгорания, работающая на самовозгорающейся смеси моноэтиланилина и красной дымящейся азотной кислоты (...) Первый полет на планере состоялся в октябре 1943 года, а 20 июня следующего года машина была доставлена в Харпер-Драй-Лейк, недалеко от Батстоу, Калифорния, для наземных и летных испытаний. [1944]. (...) Сначала двигатель приводился в действие отдельно от планера, чтобы обеспечить его правильную работу (...) Затем агрегат приводился в действие в течение всего полета, в то время как машина крепилась на тяжелые опоры, используемые для удержания ее на земле. (...) Первый полет actua1 с включенным двигателем состоялся утром 5 июля [1944 года], в качестве буксировщика был задействован самолет Lockheed "Лайтнинг" (...) Два самолета были соединены длинным тросом, который разделялся на два непосредственно перед MX-324, концы которых прикреплены к выступам, по одному с каждой стороны кабины. (...) две машины набрали скорость, плавно поднялись в воздух и начали набирать высоту по длинной кривой. (...) [пилот-испытатель Гарри] Кросби нажал на спуск, выпустив буксировочный трос. "Лайтнинг" быстро удалялся, и прежде чем скорость крошечного "Ракетокрыла" успела слишком резко упасть, его пилот нажал на кнопку зажигания, и "самолет рванулся вперед под действием импульса своего двигателя. (...) Израсходовав все топливо, Кросби заскользил вниз и перед его восторженной аудитории совершил идеальную посадку. (...) После этих испытаний на озере Харпер "Ракетное крыло" было доставлено на базу Мурак, где, снова с Кросби за штурвалом, оно совершило еще несколько полетов. Двигатель Aerojet всегда работал безупречно (...) Поскольку более мощных ракетных двигателей в то время не было, компания Northrop провела модернизацию машины, и позже появилась разработка под названием XP-79, двухместный реактивный истребитель со скоростью 500 миль в час/ч. [800 км в час]. Он предназначался для использования в качестве воздушного тарана для отрывания крыльев у вражеских бомбардировщиков, но появился слишком поздно для использования на войне. (...) Крошечное "ракетное крыло" не только предоставило бесценные данные для создания XP-79, но и внесло свой вклад в разработку последнего шедевра Northrop - гигантского бомбардировщика B-35 - летающtuj крылf, который, в общих чертах, представляет собой усовершенствованную конструкцию испытанного крыла. (...) Недавнее сообщение о том, что две версии реактивного двигателя этой конструкции находятся в стадии разработки и будут запущены в эксплуатацию к середине лета [1947 года], знаменует собой еще один триумф Northrop. (...) Эта новейшая разработка представляет собой наиболее эффективное сочетание конструкции и силовой установки, которое когда-либо появлялось, а конструкция настолько совершенна в аэродинамическом плане, что Northrop, вероятно, сохранит свое лидерство еще некоторое время".

- *Авианосец запустил германскую ракету (Hot Wires Burn Two Linemen Carrier Fires German Rocket) (на англ.) «Spokane Daily Chronicle» 8.09.1947 в jpg — 495 кб

Вашингтон. ВМФ объявил сегодня о запуске германской ракеты «Фау-2» авианосцем «Мидуэй».

Запуск производился в прошлую субботу «на расстоянии сотен миль» от берега, сообщил ВМФ.

Впервые в истории ракету «Фау-2» запустили с корабля. Ракета, успешно запущенная с летной палубы 45’000-тонного авианосца, пролетела около шести миль и взорвалась.

ВМФ не сообщил, о том, каким образом была запущена ракета, а также и о том, произошел ли взрыв на расстоянии всего шести миль раньше, чем намеревались. В тестах в Уайт Сэндс, штат Нью-Мехико, германская ракета поднялась на 114 миль.

Контр-адмирал Д.В.Гэллери, помощник руководителя военно-морских операций управляемых ракет, заявил по поводу теста:

«Этот запуск отмечает начало новой эры морского оружия»

Сразу после запуска, авианосец «Мидэуй» продолжил летные операции со своей палубы, сообщил ВМФ. Это указывает на то, что пусковая платформа для 40-футовой ракеты была разобрана, или целиком сброшена за борт.

Целью эксперимента являлось определение возможности запуска большой бомбардировочной ракеты с современного авианесущего судна без модификаций, могущих повлиять на обычные летные операции.

Армия оснастила и собрала ракеты в Нью-Мехико. Она также отправила технический персонаж на «Мидуэй» для помощи в запуске. Сам запуск, однако, производился подготовленной армией флотской пусковой командой.

- К. В. Гэтланд. Ракетное движение [XXXVI] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XXXVI]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 14, №167 (сентябрь), 1947 г., стр. 385-387 в pdf - 290 кб

"Есть еще два вида применения ракетной энергии, которые заслуживают внимания, прежде чем оставить тему авиационных двигателей. Одним из них является ракетный ускоритель для увеличение скорости набора высоты истребителями и придание им избыточной скорости во время боя; другой - R.A.T.O.G. (взлет с помощью ракет). (...) Немецкие эскадрильи внутренней обороны требовали чего-то более надежного, чем чисто ракетные типы, - перехватчик фактически, с набором высоты ракеты и выносливостью турбореактивного самолета. Этот вывод пришел слишком поздно! На разработку серии Me.163, Ju.263 и Ba.349 было потрачено много ценного времени и материалов, а очевидное решение по оснащению существующих реактивных истребителей мощными ракетными ускорителями было найдено только после того, как война практически закончилась (...) На Мессершмитт возлагались большие надежды, истребитель был адаптирован. (...) было решено установить две двухтопливные ракетные установки, чтобы довести общую тягу до номинальной. (...) По-видимому, существовала вторая версия этой установки, которая, хотя и создавала меньшую суммарную тягу, увеличивала продолжительность работы. (...) В качестве топлива использовался T-stoff (80-процентный раствор перекиси водорода) с добавлением Z-stoff (перманганат кальция или натрия), а тяговое усилие составляло от 220 до 1550 фунтов. [от 100 до 700 кг] на единицу на уровне моря, хотя максимальную тягу пришлось снизить постепенно до 790 фунтов [360 кг] после подъема на высоту 33 000 футов [10 км] (...) Летные испытания этой установки должны были состояться летом 1942 года, но схема (...) была отменена до проведения каких-либо надлежащих испытаний. Появились усовершенствованные реактивные двигатели! (...) более чем через год Министерство авиации Германии сочло целесообразным возобновить контракт с Walter, и летом 1944 года была запущена вторая экспериментальная программа (...) Наилучшие показатели набора высоты, показанные этой машиной [Walter] (...), составили 170 секунд. 23 000 футов [7 км]. Испытания проводились в Лехфельде в феврале 1945 года, но, хотя результаты были обнадеживающими, установка была настолько плоха с точки зрения технического обслуживания, что ее нельзя было использовать в эксплуатации. Таким образом, была начата работа над вторым двигателем Walter (...), и это оказалось гораздо более практичным решением. (...) стендовые испытания, по сути, только начались, когда завод Walter в Дженбеке был захвачен войсками союзников в апреле [1945]. (...) очень многое было сделано для того, чтобы создать двигатель Walter. Особое внимание было уделено повышению производительности и доступности. (...) доступность настолько важна, что часто приходится жертвовать скоростью в милях в час, чтобы сократить время, затрачиваемое на обслуживание, на несколько минут. Messerschmitt 262, оснащенный ракетой-носителем, был отличным примером этого, поскольку подвесной ускоритель, должно быть, в немалой степени снижал аэродинамическую эффективность; но это позволяло быстро промывать камеру сгорания, а также проводить техническое обслуживание и заправку топливом после использования с минимальными задержками. (...) в феврале 1945 года, к этому времени война стала для Германии настолько отчаянной, что все проекты, кроме самых выдающихся, - а из них только те, которые могли быть быстро доведены до совершенства, - были заброшены. Реактивные снаряды Walter boost и некоторые управляемые ракеты - вот и все, что осталось. (...) На заводе Walter выпускалось почти столько же различных модификаций двухтопливных ракет A.T.O. [с системой вспомогательного взлета], сколько и реальных силовых установок. (...) В конечном итоге было изготовлено около 6000 готовых двигателей, но, как оказалось, для них так и не нашлось достаточного обоснования, и большинство из них в конечном итоге оказались на свалке металлолома. (...) Первые испытания, все более или менее успешные, были проведены на четырех разных самолетах (...) Эти устройства крепились к нижней поверхности крыла по два, четыре, а иногда и по восемь штук; каждый из них мог быть сброшен за борт после периода тяги, и для обеспечения безопасного контакта с землей был предусмотрен парашют. После сбора персоналом аэродрома они были промыты водой для предотвращения коррозии - все поврежденные компоненты были заменены - и затем убраны на хранение для дальнейшего использования. (...) продолжались исследования по совершенствованию более мощного двухтопливного двигателя, способного работать на действительно тяжелых самолетах, бомбардировщиках, транспортных средствах, в десантных войсках - планеры и летающие лодки, для которых обычные ракеты на сухом топливе были бы совершенно непригодны. (...) Вышеизложенное завершает раздел, посвященный ракетным двигателям для летательных аппаратов".

- *Германская ракета поднялась на 100 миль (German Rocket Rises 100 Miles) (на англ.) «Spokane Daily Chronicle» 10.10.1947 в jpg — 102 кб

Уайт Сэндс. Артиллерийские эксперты запустили во четверг германскую ракету «Фау-2» почти на 100 миль над землей, когда эксперименты, задержанные на лето, продолжились на полигоне Уайт Сэндс.

Запуск, двадцать седьмой в серии переделанных ракет, захваченных у нацистов, официально описывается как нормальная, рутинная операция.

Ракета достигла максимальной скорости 4’980 футов в секунду, или чуть меньше 3’600 миль в час. Она упала на землю в 35 милях к северу от точки запуска.

- *Тайна огненного объекта (Fiery Object Is Mystery) (на англ.) «The Reading Eagle» 13.10.1947 в jpg — 269 кб

Эль-Пасо, штат Техас. Огненный объект, промчавшийся над техасско-мексиканской границей и разбившийся в Мексике возле гор Самалаюка с громким взрывом и вздымающимся дымом, по-прежнему остается тайной.

Точка удара, как сообщается, находится менее чем в десяти милях от места крушения 29 мая ракеты «Фау-2», к югу от Хуарес.

Офицер по связям с общественностью, полигон Уайт Сэндс, штат Нью-Мехико, сказал, что ракеты «Фау-2» не запускались с 9 октября.

Военные официальные лица других сооружений на юго-западе сообщили, что вчера не производилось пусков управляемых ракет и что с окрестных аэродромов не пропал ни один ракетоплан.

Два человека заявили, что видели огненный объект, а другие, на расстоянии 28 миль, в Фабенсе, штат Техас, слышали взрыв.

Взрыв произошел вчера, примерно, в 9:30 утра по мексиканскому времени.

Примерно в то время, когда был слышен взрыв, облака необъяснимого дыма наблюдались двумя людьми с шоссе, соединяющем Эль-Пасо и Фабенс.

Сабас Аранда, капитан резерва мексиканской армии, первым сообщил об инциденте. По его словам, он увидел объект, движущийся с востока на запад, что может указывать на его происхождение с направления на Соединенные Штаты.

Аранда был недалеко от своего дома в Казета, в Мексике, когда увидел объект.

«Привлеченный ослепительным светом», — сказал Аранда, — «я посмотрел вверх и увидел объект, сопровождаемый голубым пламенем, движущийся на большой скорости с востока на запад. При движении он не издавал шума, но вскоре после его исчезновения за дюнами возле Колониа Реформа, было слышно два взрыва». Колониа Реформа – это небольшой городок возле границы.

- *Таинственный объект считается метеором (Mystery Object Believed Meteor) (на англ.) «Spokane Daily Chronicle» 14.10.1947 в jpg — 68 кб

Форт-Уэрт, штат Техас. Оскар Е. Моннэг, астроном-любитель из Форт-Уэрта и специалист по метеоритам, выразил вчера свое мнение, что огненный объект, пролетевший вчера через техасско-мексиканскую границу и взорвавшийся в мексиканской пустыне, «почти наверняка был болидом»

Согласно описанию очевидцев, сказал он, нет отличий между внешним видом объекта и болидов, после которых были обнаружены метеориты.

- К. В. Гэтланд. Ракетное движение [XXXVII] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XXXVII]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 15, №168 (октябрь), 1947 г., стр. 15-18 в pdf - 375 кб

"То, что уже было достигнуто в области ракет дальнего радиуса действия, почти исключительно заслуга фон Брауна и его техников в Пенемюнде, где в середине тридцатых годов Гитлер построил крупную станцию по разработке ракет стоимостью 300 миллионов рейхсмарок. О "Фау-2" мало что нужно сказать, поскольку в других изданиях были опубликованы очень полные описания конструкции и эксплуатации этой ракеты. Не так широко известны другие проекты, которые разрабатывались компанией Braun. Одним из них была усовершенствованная крылатая Фау-2 (А-9), предназначенная для использования против Англии; второй (A-10) - гораздо более амбициозный проект по расширению радиуса действия адаптированной ракеты V-2 до Атлантического побережья Америки, и третий - гигантская трехступенчатая комбинированная ракета для научных исследований за пределами атмосферы. Эта окончательная разработка была направлена на то, чтобы модифицированная V-2 могла выйти на орбиту вокруг Земли на расстоянии 400 миль [640 км] от поверхности. (...) A-5 был экспериментальным прототипом более позднего A-4 и был запущен сотнями в период с 1936 по 1942 год в рамках исследований аэродинамических характеристик, проблемы управления и стабилизации. (...) Именно четыре внутренних газораспределительных устройства обеспечивали основное управляющее воздействие в течение первых 10-15 секунд полета, и их влияние было наиболее заметным как раз в тот момент, когда ракета покидала стартовую площадку, когда подъем казался удивительно медленным и, тем не менее, был очевидно хорошо управляемым. (...) Для обеспечения того, чтобы ракета попала в зону поражения цели и сработала, когда она достигла скорости 5100 футов [1,6 км] в секунду, был предусмотрен механизм отключения, который является основным фактором, определяющим дальность полета. (...) Среднее расстояние, пройденное V-2, составляло от 180 до 190 миль [от 290 до 305 км]. (...) A-9 (рис. 96) была сформирована простым добавлением 75 кв. футов [7 квадратных метров] от крыла до А-4, силовая установка и все основные компоненты остались без изменений. Таким образом, планировалось, что дальность поражения базовой ракеты должна быть увеличена как минимум на 100 миль [160 км] - и это без использования боеголовки меньшего размера. (...) Конструкция была такова, что, когда крылья касались более плотного воздуха, аэродинамические элементы управления на стабилизаторах помогали А-9 перейти в планирование, и в конце концов он врезался в землю примерно в 300 милях [480 км] от точки набора высоты, пробыв в полете около 15 минут. (...) А-9, конечно, нельзя классифицировать как самолет-ракетоносец, поскольку он мог выполнять аэродинамические функции только после окончания периода тяги (...) Зимой 1944-45 годов немцы произвели несколько экспериментальных А-9, и один или два из них были запущены в ходе испытаний на устойчивость, прежде чем союзники взяли инициативу в свои руки. Результаты были крайне разочаровывающими. Хотя ракеты были достаточно устойчивы при взлете, было совершенно очевидно, что с увеличением скорости возникали колебания все большей амплитуды, которые лопасти газового потока не могли полностью преодолеть. (...) Усовершенствования продолжались, и можно было с уверенностью ожидать, что, если бы война продолжалась, крылатые "Фау-2" начали бы выпускаться с подземных заводов к лету 1945 года. (...) ничто не доставило бы Гитлеру большего удовольствия, чем бомбардировка Нью-Йорка в качестве грандиозной кульминации. Мечта? Возможно! Но не без оснований. (...) Когда технические специалисты союзников вскоре после капитуляции провели обследование Пенемюнде, они обнаружили среди обширных документов с данными о ракетах первые признаки ракет большой дальности, отличных от А-9. Это был проект А-10, гигантская 85-тонная ракета-носитель, для которой А-9 была спроектирована как вторая ступень. Его цель состояла бы в том, чтобы разогнать крылатую ракету меньшего размера до скорости, достаточной для перелета через Атлантику, с целью взрыва в Нью-Йорке или в любом другом городе в пределах радиуса действия от 3000 до 3500 миль [от 4800 до 5600 км]. А-10 была чем-то большим, чем просто идеей. Её разработка прошла стадию предварительного проектирования, и, если верить оценкам Брауна, она могла быть построена и готова к эксплуатации в течение года после окончания войны. (...) Двухступенчатая ракета поднималась бы почти так же, как и V-2, при этом A-10 обеспечивала бы тягу в 200 тонн в течение первых 50 секунд полета. (...) Ракета меньшего размера быстро разгонялась бы в сильно разреженной атмосфере, через которую она пролетела бы 16 миль [26 км] над поверхностью, развивая скорость 5000 футов [1,5 км] в секунду. Предполагалось, что это приведет к достижению максимальной высоты около 45 миль [72 км] (...) Тем временем А-10 начала бы снижаться, а выпуск многопарашютного снаряжения по специальному таймеру позволил бы пустому компоненту медленно опуститься на землю где-то над Францией для спасения и повторного использования. (...) Как предлагалось преодолеть чрезмерный нагрев обшивки при скоростях, предусмотренных для этих ракет, неизвестно. Даже в V-2 температура приближалась к 920 градусам по Цельсию в определенных критических точках поверхности (...) При скоростях более 8000 миль в час. [12 900 км в час] считается, что, как и в случае с форсированным A-9, температура торможения приближается к 7000 градусам К, и, хотя на практике из-за радиации может произойти значительное снижение, тепла все равно будет достаточно, чтобы повлиять на топливную систему и (с учетом более поздних разработок), что делает её явно неудобным для экипажа. (...) Это, действительно, предвкушение будущей войны, если таковая должна быть. Ракета и атомная бомба, несомненно, неотделимы друг от друга в своей разрушительной роли и влекут за собой перспективу "мгновенного" опустошения целых городов на расстоянии тысяч миль".

- *Самый мощный в мире реактивный бомбардировщик (Flying Wing Roars Away In Test) (на англ.) «Toledo Blade» 22.10.1947 в jpg — 191 кб

Военно-воздушная база Мюрок, штат Калифорния. Сегодня здесь тестировался самый мощный в мире реактивный бомбардировщик и крошечный испытательный ракетный корабль.

Другой реактивный бомбардировщик, «Боинг ХB-47» наследник «Летающей Супер-крепости», был готов к тестовому полету в Сиэтле.

А в Сан-Диего приступили к установке пропеллеров на новейший винтовой самолет фирмы «Консолидейтед Валти», 400-месный «XС-99». Ожидается, что он будет готов для наземных тестов через две недели.