вернёмся на старт?

Статьи на иностранных языках в журналах, газетах 1946 г. (январь - июнь)

- К. У. Гэтланд. "Ракетное движение" [XVIII] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XVIII]) (на англ.) "Newnes Practical Mechanics", Volume 13, No.148 (January), 1946, pp. 133-135 в pdf - 288 кб

"была также разработана схема, с помощью которой предполагалось увеличить подачу массы на движитель за счет использования компрессора. Улучшенная индукция, конечно, привела бы к более эффективному отводу пограничного слоя. (...) Первоначальная компоновка предусматривала использование легкого бензинового поршневого двигателя для этой цели, но в настоящее время, в связи с разработкой версии 2, более предпочтительным считается использование легкого двигателя внутреннего сгорания с турбиной с перегретым паром. Предлагаемая двигательная установка схематично показана на рис. 47. (...) Тяговый турбинно-компрессорный агрегат, помимо его использования в усовершенствованной ракетной системе, также пригоден для использования в легком тепловом реактивном двигателе. Блок, разработанный по этим принципам для модельных исследований, схематически показан на рис. 48. Остальные существенные преимущества, которыми, по-видимому, обладает самолет с ракетным двигателем по сравнению со всеми другими видами двигательной установки, кратко изложены в прилагаемом графике. [упомянуто 10 пунктов.] (...) При сверхзвуковых скоростях необходимо учитывать не только профильное сопротивление и индуцированное лобовое сопротивление, но и волновое сопротивление, которое возникает при приближении скорости воздуха к скорости звука. (...) Проблема сжимаемости воздуха является аэродинамическим явлением с которым разработчику пропеллеров приходилось бороться в течение многих лет. Это привело к ограничению скорости движения тела и созданию крыльев большой площади с тонким сечением, которые обеспечивают малый угол атаки. (...) Эксперименты с гильзами и пулями позволили получить ценные эмпирические данные, которые во многих отношениях полезны при исследовании проблем движения сверхзвуковых летательных аппаратов. (...) Из полученных таким образом данных вытекают некоторые интересные моменты. Во-первых, обнаружено, что сопротивление зависит от нескольких переменных (...) Поскольку мы рассматриваем случай сверхзвукового движения, необходимо добавить к уравнению дополнительный коэффициент. (...) Показана форма воздушного потока вокруг снаряда, движущегося со сверхзвуковой скоростью на прилагаемой фотографии. Можно видеть, что в носовой части кузова образуется область сжимаемости. (...) Кроме того, задняя часть кузова создает звуковую волну из-за разрежения. Вышесказанное, конечно, является лишь самым общим описанием связанных с этим проблем, и то лишь в том, что касается формы тела. Еще предстоит рассмотреть влияние сжимаемости на поверхности аэродинамического профиля. (...) Теория аэродинамического профиля на сверхзвуковых скоростях практически противоположна теории, используемой в субзвуковом диапазоне. В то время как на дозвуковых скоростях наиболее эффективные результаты обеспечивает относительно тупая носовая часть, сверхзвуковой профиль требует острого, как лезвие ножа, обвода. (...) Таким образом, сверхзвуковой поток требует совершенно оригинальной формы аэродинамического профиля, и наиболее практичная форма была найдена при разработке конического сечения, лобовое сопротивление которого уменьшается по мере уменьшения угла при вершине. Сверхзвуковой разрез, нанесенный на эти линии, показан на рис. 49. Можно видеть, что в то время как при сверхзвуковом аэродинамическом профиле прилагаются все усилия для уменьшения турбулентности за счет сохранения острой задней кромки, в случае сверхзвукового потока все наоборот. Необходимым качеством на высокой скорости является то, что крыло должно быть тонким, с максимальной толщиной в хвостовой части. (...) Очертания сверхзвукового ракетного самолета, спроектированного доктором Евгением Зенгером, известным австрийским инженером, являются некоторым свидетельством практического применения этих принципов. На иллюстрации (рис. 50) взят из исследования движения сверхзвукового самолета, которое Зенгер проводил в начале 1930-х годов, и в него включены подробные расчеты, относящиеся к предполагаемой траектории для такого аппарата. Из-за необходимости набрать максимальное расстояние и высоту за кратчайший промежуток времени угол подъема составляет 30 град. поддерживается до тех пор, пока не будет достигнута желаемая высота. (...) Полученные результаты показывают, что время запуска составляет около 20 минут, а продолжительность полета - около 70 минут при средней скорости 1600 миль [2600 км] в час. Из вышеизложенного ясно, что ни один достаточно эффективный летательный аппарат не может работать как ниже баллистической скорости, так и выше ее. Таким образом, сверхзвуковой летательный аппарат должен быть спроектирован в основном для полета на баллистических скоростях (...) С дальнейшим развитием реактивного движения мы можем с уверенностью ожидать еще большего приближения к звуковым значениям, и не исключено, что реактивный компрессор в конечном итоге позволит развивать скорости, превышающие звуковые. (...) Какими бы ни были его характеристики. однако с точки зрения мощности сверхзвуковой самолет повлечет за собой еще несколько проблем при проектировании; в основном, это исследование нагрузок, которым подвержены крылья и корпус самолета, но, возможно, более конкретно, достижение адекватного управления полетом. (...) Однако можно ожидать, что использование атомной энергии полностью изменит эту картину. С атомными реактивными двигателями полет больших самолетов со скоростью, близкой к скорости звука, способных долететь до любой точки земли без необходимости дозаправки, стал бы обычным делом. (...) Это обнадеживающая перспектива, но мы не должны упускать ее из виду. Вполне возможно, что пройдет много лет, прежде чем атомный реакционный двигатель станет реальностью, и, как уже подчеркивалось, вероятно, возникнет много трудностей, требующих решения между экспериментальным двигателем и его коммерческим аналогом".

- Человек достиг Луны с помощью радара (Man reaches Moon with radar) (на англ.) «Life» T.20, 1946 г. №5 (4.02.1946) в djvu - 305 кб

Впервые поймали отражённый сигнал радара от Луны

- полностью (на англ.) «Journal of the American Rocket Society», №65, March, 1946 в pdf - 4,04 Мб

- полностью (на англ.) «Journal of the American Rocket Society», №66-67, June and September, 1946 в pdf - 8,32 Мб

- *Нацистская ракета чрезвычайно точна (Nazi Rocket Top Accurate) (на англ.) «The_Spartanburg_Herald» 18.01.1946 в jpg — 209 кб

Абердинский полигон. Как стало известно сегодня, полеты союзных бомбардировщиков над Европой за месяц до Дня Победы были почти остановлены смертельно точной германской ракетой.

Полковник Лесли Саймон, директор баллистической исследовательской лаборатории Абердина, сообщил группе ученых и инженеров, что оружие названное «ракета 5 точка 5 сантиметров» было очень успешным.

Он указал на то, что она позволила немцам сбивать почти любые союзные бомбардировщики и была ответственна за ошеломительные потери, понесенные прямо перед окончанием войны.

Ракеты, установленные на быстрые германские самолеты – «Мессершмитт-262» — выпускались в воздухе пульсирующими очередями, по одной ракете каждую тысячную долю секунды.

[…]

Ракеты, напоминающие снаряды базуки, укладывались рядами по 12. Хотя большинство самолетов несло 24 ракеты, германцы на некоторые из них установили по 48 ракет.

«Немцы сбивали цель каждый раз, когда запускался ряд ракет», сказал Саймон. Он добавил, похоже, принижая угрозу, что если бы война продолжилась, это оружие «могло причинить много проблем»

Производство последних «Мессершмиттов» было ускорено и 2000 самолетов были готовы к действию в канун Дня Победы. Ракеты уже находились в производстве, когда произошел разгром нацистов, сказал он.

Саймон также сообщил, что германские ученые пытались использовать звук в качестве оружия, но, по его словам, они мало преуспели в этом.

- Впереди новые рекорды! (на англ.) «Mechanix Illustrated» 1946 г. №2 в djvu - 910 кб

Об автомобилях, штурмующих рекорды скорости, в том числе и ракетных

- Жидкостная ракета (на англ.) «Mechanix Illustrated» 1946 г. №2 в djvu - 64 кб

Первые фото ME-163 в США только-только появились и самолёт произвёл впечатление новаторством

- Вилли Лей. Мир стал иным! (на англ.) «Mechanix Illustrated» 1946 г. №2 в djvu - 785 кб

Рассуждение о новых изобретениях - ракетах и атомной бомбе, навсегда изменивших мир. Назад хода нет - надо научиться жить рядом с атомной энергией.

- Сверхзвуковые + (на англ.) «Mechanix Illustrated» 1946 г. №2 в djvu - 244 кб

Признаётся, что немцы опередили США в строительстве скоростных самолётов, приблизившись вплотную к звуковому барьеру. Анонсируется начало создания американского сверхзвуковика P-13.

- Станция Луна (на англ.) «Mechanix Illustrated» 1946 г. №2 в djvu - 116 кб

Армия США уже в начале 1948 года обещает запустить к Луне ракету с радиопередатчиком! Мало того! Ракета весом 100 кг должна еще и совершить мягкую посадку!

- К. В. Гэтланд. Ракетное движение [XIX] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XIX]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 13, №149 (февраль), 1946 г., стр. 174-176 в pdf - 288 кб

"Ракетный снаряд как средство передвижения на большие расстояния, с высокой скоростью - идея не из недавних. На самом деле, инженер-ракетчик-первопроходец, профессор Оберт, впервые изложил технические характеристики такого корабля, что он и сделал еще в 1931 году. Интересно отметить, что управление полетом и траектория гипотетической ракеты Оберта во многом схожи с методами, первоначально принятыми в ракетной концепции V2. (...) Эксплуатация летательных аппаратов при превышении предела сжимаемости, как мы уже видели, является разумной возможностью, но только в том случае, если эффективность ракетного двигателя при работе в атмосфере может быть существенно повышена. (...) Только при использовании системы управления полетом Sanger можно оценить практическую эффективность эксплуатация реактивного самолета на химическом топливе в сверхзвуковом диапазоне вполне осуществима, и это, очевидно, всего лишь промежуточный шаг, ведущий в конечном счете к созданию настоящего летательного аппарата-снаряда. (...) метеорологическое зондирование - это еще одно специализированное применение ракеты в мирное время, которому она в настоящее время служит. Война ускорила это развитие, и таким образом уже накоплено много важных данных. До запуска ракеты все метеорологические и специальные измерения атмосферы проводились с помощью (а) небольшого аэростата-зондировщика, (б) небольшого аэростата-радиозондировщика, (в) пилотируемого аэростата и (г) самолета. (...) Хотя ракета в конечном счете должна принести большую пользу в качестве метеорологического инструмента, ее основная работа, несомненно, будет заключаться в зондировании экстремальных высот, где атмосферное давление слишком низкое, чтобы воздушный шар мог проникнуть туда. Наибольшая высота, достигнутая до запуска ракеты, была достигнута с помощью небольшого зондирующего аэростата, выпущенного российскими экспериментаторами, который поднял свои приборы на высоту 25 миль [40 км]. (...) Ракета позволит проводить зондирование до пределов атмосферы и в самом космосе. В связи с этим уже было предложено использовать снаряд V2 в качестве зондирующей ракеты (...) Исходя из опыта, накопленного при разработке, эксплуатации и эксплуатационных характеристиках V2, можно с уверенностью утверждать, что конструкция зондирующих ракет отличается высокой надежностью, и, конечно, они могут быть оснащены радиопередающим устройством во многом похожем на радиозондирующий воздушный шар. (...) Еще предстоит выяснить, будут ли переоборудованы для этих целей оставшиеся в наличии ракеты класса "Фау". По-видимому, нет причин, по которым их не следует использовать таким образом. (...) помимо исследований Американского ракетного общества и профессора Годдарда, существует мало свидетельств о каких-либо других довоенных исследованиях. В Великобритании работа в этом направлении также продвигалась медленно, и, опять же, именно ракетные общества представили наиболее подробный отчет. Первоначальные исследования зондирующих ракет были проведены благодаря Манчестерской астронавтической ассоциации (M.A.A.), работа которой в этой области была начата в январе 1941 года. Исследование началось с математического исследования, в ходе которого были рассчитаны характеристики и эксплуатационные характеристики гипотетической зондирующей ракеты. (...) Первая разработанная схема предназначалась для кислородно-бензиновой ракеты, стабилизируемой за счет осевого вращения (рис. 51) (...) Вторая схема (рис. 52) в нескольких отношениях отличается от оригинальной. Его главное отличие заключается в том, что вращение не влияет на устойчивость (...) Гироскопическое управление сконструировано таким образом, чтобы срабатывать сразу же, как только ракета отклоняется от своей истинной траектории, и сразу же изменяет направление тяги, чтобы противостоять отклонению, тем самым возвращая ее на первоначальную траекторию полета. (...) Подача жидкого кислорода является простым процессом из-за низкой температуры его разжижения и легкости, с которой он испаряется. Метод такой же, как и в ранних немецких экспериментах. (...) Единственными трудностями в то время были: (а) возможность взрыва резервуаров при значительном развиваемом давлении и (б) несоответствие давления подачи. В конструкции M.A.A. эти проблемы в значительной степени решены за счет установки резервуаров высокого давления и использования обратных клапанов в подающих линиях для стабилизации расхода в ракетном двигателе. (...) Общий вес ракеты составляет 50,0 фунтов [23 кг], из которых 22,5 фунтов [10,5 кг] приходится на топливо и 27,5 [12,5 кг] полезной нагрузки. Ее общая длина составляет 35,0 дюймов. [90 см], а максимальный диаметр корпуса - 8,0 дюйма. [20 см] (...) Двигатель, похожий на показанный на рисунке, но полностью изготовленный из стали, был подготовлен к испытаниям, и предполагается, что это станет особенностью серии экспериментов, которые вскоре будут проведены. Разумеется, использовать жидкий кислород будет невозможно, поскольку это приведет к нарушению Закона о взрывчатых веществах, и, скорее всего, вместо него будет использоваться сжатый воздух. (...) Существующая конструкция была задумана просто как практический пример, на котором можно было бы основывать разработку более крупных и полезных зондирующих ракет. (...) Мы с сожалением сообщаем о смерти профессора Роберта Хатчинса Годдарда, который недавно скончался в одной из больниц США в результате операции на горле. (...) Именно он первым разработал ракетную систему "постоянного объема", которую он успешно продемонстрировал в первом запуске ракеты на жидком топливе в Оберне, штат Массачусетс, 16 марта 1926 года."

- Еще более смертельные бомбы на подходе (More Deadly Buzz Bombs Were on the Way) (на англ.) «Popular mechanics» 1946 г. №2 в djvu - 186 кб

Немецкие и американские ракетные самолёты и ракеты. "Наттер" совсем не похож на себя. Это не самолёт, это пилотируемая ракета. "Летающее крыло" стартует с разгонных саней (ракетных?), что сокращает взлёт с 300 до 50 футов. Немецкие ракеты X-4 с неконтактным взрывателем.

- Ежик и Мышеловка (Hedgehog and Mousetrap) (на англ.) «Popular mechanics» 1946 г. №2 в djvu - 188 кб

Так ласково назвали ракетные глубинные бомбы против подлодок двух разных типов

- Британцы испытывают трофейные ФАУ-2 (British Try Out Captured V-2) (на англ.) «Popular mechanics» 1946 г. №2 в djvu - 100 кб

Знаменитые пуски ФАУ-2 из Куксхафена англичанами (точнее, пленными немцами). Где-то рядом с фотографом стоят в одной группе будущие главные ракетчики двух сверхдержав - Королёв, Глушко, Пиккеринг, Победоносцев, фон Карман, Меррилл. Стартом руководит капрал Фибах - через два года он будет руководить стартом в мбтатьи об ре и более подробно

- *Ракетный эксперт погиб в авиакатастрофе (Rocket Expert Dies In Air Crash) (на англ.) «The Glasgow Herald» 23.02.1946 в jpg — 102 кб

Доктор Джон Бриттэйн, ракетный эксперт и руководитель исследования по взрывчатым веществам и реактивным снарядам, оказался среди восьми погибших в крушении самолета «Дакота» возле деревни Челсам, округ Суррей.

Расследование было задержано на две недели для посещения навигатора и радиста.

Доктор Бриттэйн был единственным гражданским в самолете, среди 19 пассажиров и экипажа из 4 человек.

С конца войны доктор Бриттэйн совершил много визитов в Германию по ракетно-исследовательским делам и входил в группу, экспериментировавшую с запуском германской «Фау-2» в Куксхафене.

- *Армия направит радар на нацистскую ракету (Army To Pit Radar Against Nazi Rocket) (на англ.) «The Lewiston Daily Sun» 1.03.1946 в jpg — 247 кб

Вашингтон. Армия объявила сегодня о подготовке к радарному обнаружению захваченных нацистских «Фау-2» в эффектном изыскании способов обороны против ракетных и атомных атак.

Тесты запланированы на это лето в пустыне Нью-Мехико. Изучается предложение переноса даты на апрель.

Бригадный генерал ВВС Вильям Л. Ричардсон сказал, что целью является разработка системы радарной трассировки ракет на скорости 3000 миль в час и определения их будущей траектории.

«Когда мы достигнем этой цели, станет возможным разработать управляемую радаром противоракету, перехватывающую неприятельскую ракету в предопределенной точке ее курса», сказал Ричардсон в заявлении, включенным в сообщение военного департамента.

Ричардсон, глава вновь созданного в ВВС дивизиона управляемых ракет, прокомментировал, что «необходимо найти способ защиты нашей страны против внезапной ракетной атаки противника и это должно быть сделано насколько возможно быстро»

Военный департамент сообщил, что эксперименты, которые армейский департамент вооружения проведет на полигоне Уайт Сэндс, штат Нью-Мехико, могут существенно уменьшить «опасность атомной бомбардировки наших крупных городов и индустриальных центров стратосферными ракетами дальнего действия»

Военные эксперты, при помощи добровольцев из числа германских ученых и техников, собрали 15 или более «Фау-2», доставленных из Германии.

Имея в виду недавнее улучшение эффективности гигантских ракет, военный департамент предсказал, что они поднимутся на 90 миль в стратосферу. По сообщениям, во время атак Лондона, Антверпена и Льежа, наибольшая до сих пор достигнутая высота достигала 60 миль, отметили официальные лица.

- Путешествие к Луне (Trip to the Moon) (на англ.) «Life» T.20, 1946 г. №9 (4.03.1946) в djvu - 1,06 Мб

Чесли Бонестелл рисует и рассказывает о своей любви к астрономии

- К. В. Гэтланд. Ракетное движение [XX] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XX]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 13, №150 (март), 1946 г., стр. 209-211 в pdf - 311 кб

"Уже много говорилось о разработке пороховых двигателей с последовательной загрузкой, но соответствующие устройства в основном были результатом исследований в США. В Великобритании аналогичные исследования проводились Обществом развития астронавтики, и они включали в себя изучение механизмов подзарядки как для медленных, так и для сверхмалых двигателей - горящие и быстросгорающие пороха. Основной трудностью, связанной с пороховым топливом, всегда была ограниченная продолжительность его горения, и при разработке двигателя с последовательной загрузкой возлагаются большие надежды на устранение этого недостатка. Сегодня общеизвестно использование ракет для подъема в воздух истребителей, тяжелогруженых бомбардировщиков и транспортных средств без использования длинных взлетно-посадочных полос. Почти все без исключения используются простые реактивные снаряды с пороховым зарядом. Стандартный заряд содержит 26 фунтов [12 кг] метательного вещества (...) Мощность тяги этих зарядов составляет чуть более 1000 фунтов [450 кг], а энергия на фунт кордита, следовательно, немного превышает 41 фунт [18,6 кг]. Ракеты устанавливаются батареями по две-четыре штуки, как правило, с обеих сторон фюзеляжа, ближе к корням крыла. Обычно они способны поддерживать постоянную тягу в течение примерно четырех секунд и, будучи израсходованными, автоматически снимаются со своих креплений и падают прочь. (...) Интересно отметить, что пороховые заряды Sander весом 10 фунтов [4,5 кг], использованные Фрицем фон Опелем в его ракетном планере в 1929 году каждый из них развивал тягу в 53 фунта [24 кг], действующую в течение 25 секунд. (...) несколько слов [следует сказать] об интересном ускорителе на жидком топливе, разработанном в 1943 году и широко использовавшемся люфтваффе [Военно-воздушными силами]. Немцы стремились преодолеть ограничения порохового заряда за счет использования двухтопливного взлетного устройства, известного как Walter 109-500. В устройстве использовался 80-процентный чистый пероксид водорода с перманганатным катализатором (...) вес составлял всего 600 фунтов [270 кг]. Двигатель работал со средней тягой в 1200 фунтов [540 кг], а его мощность составляла от 24 до 28 секунд. Были установлены два таких блока, по одному под каждым крылом, которые сбрасывались на парашютах на землю для повторного использования после прекращения горения. Поскольку в камере происходило только "химическое сгорание", один и тот же агрегат после подзарядки можно было использовать несколько раз, прежде чем коррозия давала серьезные результаты. (...) Работа по созданию небольшого двигателя, способного многократно закачивать некоторое количество медленно сгорающего пороха в одну камеру сгорания, была начата в 1941, и заслуга в этом и последующем развитии во многом принадлежит мистеру А. М. Кунешу. Результатом первоначального исследования стала первая автономная конструкция, в которой порошковое топливо предполагалось подавать в виде "картриджей" (рис. 57). (...) Эксперименты с зарядами такого типа показали, что после воспламенения не остается осадка, а зола, образующаяся при сгорании, конденсируется только за пределами сопла. (...) О "инжекторе" лучше всего можно судить по описанию его работы. Последовательность обжига следующая: (...) Результаты первоначального обследования ясно показали, что для двух типов пороха - медленного и быстрого горения - потребуются совершенно разные механизмы впрыска. (...) Второй вариант был разработан более подробно и представлял собой в целом более практичное решение. (...) Усовершенствованный "патронный инжектор" (рис. 56), хотя в основном такой же, как и в оригинале, имеет несколько совершенно новых функций. (...) Описываемое устройство предназначено для пуска пятью трехсекундными патронами, но для устройств, использующих большее количество зарядов, необходимо было бы закрыть камеру сгорания кожухом с жидким хладагентом. (...) Быстродействующий патронный двигатель полностью отличается от ранее описанных агрегатов, поскольку был разработан для приведения в действие легкой ракеты-носителя высотного зондирования. При таком расположении патроны подаются со скоростью 20 штук в секунду, но каждый заряд весит всего 1/8 унции [3,5 г], по сравнению с зарядами весом в несколько фунтов, предусмотренными в конструкциях с замедленным выстрелом. Благодаря этому механизм, который подает патроны, может быть значительно легче, и именно этим фактором в значительной степени объясняется высокая скорострельность. (...) Камера сгорания особенно мала, ее внутренняя длина составляет всего 1 дюйм [2,5 см] на 1/2 дюйма [1,3 см] диаметр. (...) Таким образом, высокая эффективность работы сохраняется в течение всего периода горения (...) быстродействующий двигатель-кассета спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать исключительно высокое давление от 30 до 45 тысяч фунтов/кв. дюйм [от 2000 до 3000 бар]. Это в значительной степени объясняет высокий КПД, который, конечно же, обусловлен скоростью сгорания и большим расширением и меньшей диссоциацией газов. (...) Диаграммы (рис. 59) представляют последовательность запуска двигателя и не требуют пояснений. (...) Использование 1/8 в картриджах весом 3,5 г расход струи составляет 2 1/2 унции [70 g] в секунду, и если предположить, что скорость реактивной струи составляет 7500 футов [2300 м] в секунду, то тяга составит приблизительно 36 фунтов [16 кг]. Несмотря на то, что расход струи и тяга невелики по сравнению с другими двигателями, тот факт, что камера имеет небольшие размеры, а весь агрегат очень легкий, обеспечивает высокую эффективность работы. Возможности уникального картриджного двигателя в конструкции зондирующей ракеты проиллюстрированы на рис. 60. (...) Ракета будет иметь начальное ускорение 1g и конечное ускорение приблизительно 3 1/2 g, а при использовании 1280 зарядов продолжительность горения составит 64 секунды".

- С помощью радиолокатора на Луну (By radar to the moon) (на англ.) «Popular mechanics» 1946 г. №3 в djvu - 148 кб

Радиолокация Луны. Радарщики приглядываются и к другим небесным телам. Разговор про ракетные корабли с приборами, которые полетят к Луне. Им нужна связь. А пока к ней послан сигнал из лаборатории Эванса, Белмар, шт.Нью-Джерси

- Бомба "Бат" с радаром преследует японские корабли (Radar "Bat" Bomb Chased Jap Ships) (на англ.) «Popular mechanics» 1946 г. №3 в djvu - 126 кб

Название "Бат" (Летучая мышь) вполне подходящее. Самоуправляемая противокорабельная ракета использует радар и меняет курс. Намного эффективней, чем японская "Бака" ("Ока") с пилотом-камикадзе.

- *Новая ракета поднялась выше 43 миль (New Rocket Soars Over 43 Miles For Altitude Record) (на англ.) «The Free Lance-Star» 21.03.1946 в jpg — 298 кб

Пасадена, Калифорния. Новая ионосферная ракета, разработанная Калифорнийским Технологическим Институтом, раскрывая секреты погоды, поднялась на 43 с 1/2 мили в космос.

Армейский департамент вооружения сообщил сегодня, что ракета, весящая 1000 фунтов, 16 футов длиной и 12 дюймов в диаметре, передана подразделениям связи. Ее работой станет подъем инструментов в субстратосферу, запись температур и спуск данных на парашюте.

Армейские власти сообщили сегодня, что в недавнем испытании на полигоне Уайт Сэндс в Лас-Крусес, штат Нью-Мехико, этот гигантский рукотворный метеор установил новый американский рекорд высоты – 230’000 футов. Это 43 с 1/2 мили. Тест проводился под руководством лейтенанта-полковника Гарольда Р. Тюрнера.

Прикрепленный парашют спустил устройство назад на землю. Установленный рекорд на 10’000 футов превосходит результат, достигнутый погодными баллонами подразделений связи. Стоимость [разработки не сообщается] (текст поврежден – П.)

Ракета использует жидкое топливо, состоящее из углеводорода и окислителя. Она оснащена сверхзвуковым головным обтекателем, выдерживающем скорость, превышающую скорость звука, и не разрушающимся, что могло бы повлиять на траекторию. Ракете дано армейское кодовое обозначение «Корпорал» (Капрал)

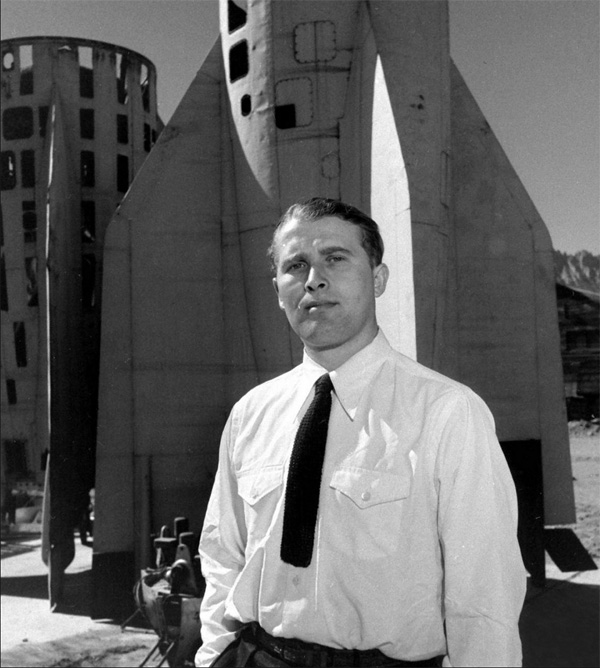

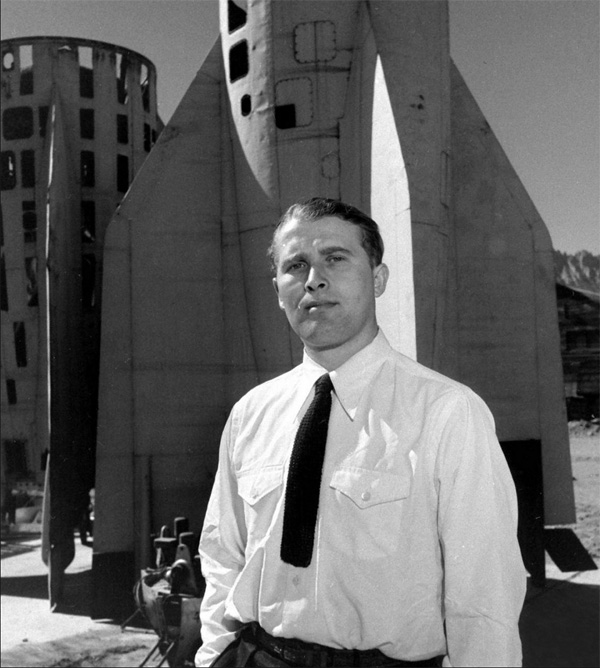

Отец ракеты – доктор Фрэнк Дж. Малина – ученый Калифорнийского Технологического Института и технический директор реактивной лаборатории этого института. Он руководил развитием проекта с начала 1944 года до недавнего завершения работ, но не считает ракету персональным достижением.

«Ракета “Корпорал” — плод коллективного научного разума», сказал он репортеру. «Она задействовала труд множества ученых и инженеров»

Полковник Б. С. Мэсик, офицер связи департамента вооружения, был военным координатором проекта, а помощь в сборке и производстве специальных деталей оказана частными подрядчиками и компанией «Дуглас Эйркрэфт».

- *Ракета поднялась на новый американский рекорд высоты (Jet-Driven Rocket Soars to New American Altitude Record) (на англ.) «Pittsburgh_Post-Gazette» 22.03.1946 в jpg — 469 кб

Гленн Бассетт, инженер проекта от компании «Дуглас Эйркрэфт», инспектирует ракету «Корпорал» — новый инструмент изучения атмосферы.

- Британское межпланетное общество - К. У. Гэтланд, Ракетное движение [XXI] (The British Interplanetary Society -- K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XXI]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 13, №151 (апрель), 1946 г., стр. 233, 254-256 в pdf - 365 кб

Редакция: "Не так уж много лет назад так называемые ученые относились к межпланетному обществу с презрением. Однако "Фау-1" и "Фау-2", а также атомная бомба вывели это общество на передний план среди научных учреждений. На нем лежит важнейшая обязанность по распространению знаний по этому современному научному предмету. Межпланетное движение началось в этой стране в октябре 1933 года, когда П.Э. Клеатор основал Британское межпланетное общество (BIS) со штаб-квартирой в Ливерпуле. (...) BIS. (...) в начале военных действий созвал экстренное совещание, на котором было решено, что общество должно прекратить свою деятельность на время войны. (...) 13 июня [1945 г.] в Лондоне состоялось неофициальное, но важное заседание BIS, на котором было решено: реформировать общество и подать заявку на регистрацию. (...) Свидетельство о регистрации было получено 31 декабря 1945 года, с этой даты BIS начала свою деятельность. (...) Персонал BIS - в ее состав входят ученые, а не чудаки, и перед ней стоит важнейшая задача - ознакомить общественность с возможностями атомной эры и ракетной эры, а также эры реактивных двигателей, в которую мы все сейчас живем". -- Вторая статья: "Рассказав о достижениях частных лиц и исследовательских организаций, не связанные с правительствами, давайте теперь рассмотрим бесчисленные военные ракеты, которые использовались во время Второй мировой войны. (...) Мы также видели, как недавно сформированное национал-социалистическое правительство в 1934 году провело чистку в частных ракетных компаниях Германии, конфисковав их документы и бросив в концентрационные лагеря всех техников, которые отказались сотрудничать в разработке ракеты в соответствии с нацистским планом. (...) Там [в Пенемюнде], как теперь хорошо известно, была создана Фау-2; силовые установки для бесчисленных ракет-перехватчиков, дистанционно управляемых ракет класса "воздух-воздух", "земля-воздух", "воздух-корабль", крылатых зенитных ракет и снарядов; и многое другое, что могло бы появиться, если бы война не закончилась. (...) следуя по пути довоенных дилетантов, [британские] правительственные военные ракеты медленно, но верно эволюционировали, как и аналогичные ракеты в России и США. Военные разработки были настолько многочисленны и разнообразны, что, чтобы избежать путаницы, необходимо будет отказаться от разработки аналогичных ракет. привычная последовательность и детализация каждого типа ракетного устройства в отдельности, от первого до самого последнего. Существует девять основных типов ракетного оружия и устройств, и наиболее удобно будет обращаться с ними в следующем порядке: (а) полевые снаряды; (b) авиационные стреляющие снаряды (R.P.); (c) зенитные снаряды класса "земля-воздух"; (d) зенитные снаряды класса "воздух - корабль"; (e) зенитные снаряды класса "земля-воздух" (пилотируемые); (f) снаряды большой дальности; (g) вспомогательные ускорители взлета (A.T.O.) и (h) летательный аппарат с ракетным двигателем." [Подробная информация о каждом из этих типов приведена далее в этом выпуске журнала "Полевой реактивный снаряд".]

- Взлёт самолёта с палубы корабля с помощью JATO (Jet Atiisfed Takeoff) (на англ.) «Popular mechanics» 1946 г. №4 в djvu - 36 кб

- *Провал ракетного теста (Rocket Test Fizzle, Says By-Stander) (на англ.) «The Deseret News» 17.04.1946 в jpg — 224 кб

Лас-Крусес, Нью-Мехико. Гражданское лицо, ставшее с дистанции в семь миль свидетелем армейского ракетного пуска на полигоне Уайт Сэндс, сообщил вчера о неудаче эксперимента.

Очевидец, просивший не сообщать его имя, выразил уверенность, что ракета, которая по его словам упала на землю до того, как закончилось ее топливо, была германской ракетой «Фау-2», но это не подтвердил полковник Гарольд Р. Тюрнер, командующий офицер.

Ракета выглядела как огромная сигара, изрыгающая пламя из нижнего конца, сказал очевидец. Он сообщил, что она, стартовав медленно, с вихляющим нижним концом, набрала скорость и стремительно взмыла, после чего упала примерно в пяти милях от пусковой позиции, где вздымала тучи пыли и дыма, пока не закончилось ее топливо.

Во время пуска на федеральном шоссе №70 на полчаса задержали около 25 автомобилей и грузовиков. Среди них находился очевидец, описавший запуск газете «Сан Ньюз», выходящей в Лас-Крусес.

Полученное от администрации полигона объявление, что другой дорожный пост установят в следующую пятницу, указывает на новую попытку запуска.

Тюрнер пожелал сообщить только то, что «вчерашний» тест «управляемой ракеты» был подготовкой к пуску германской ракеты «Фау-2», которую предстоит запускать 10 мая в присутствии корреспондентов. Он сказал, что результаты вчерашних экспериментов не могут быть раскрыты.

Неофициальные сообщения, предшествовавшие пуску, говорили, что армейские инженеры и ученые ожидают подъем ракеты на 120 миль вверх.

- Ракетный двигатель (Rocket Motor) (на англ.) «Life» T.20, 1946 г. №19 (13.05.1946) в djvu - 724 кб

ВМС испытывает РД. Три главных ракетчика - Франклин Пирс, Джон Шеста, Джеймс Уальд

- К. В. Гэтланд. Ракетное движение [XXII] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XXII]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 13, №152 (май), 1946 г., стр. 275-278 в pdf - 377 кб

"Хотя японцы, по-видимому, находились в процессе разработки реактивных взлетных установок и, по крайней мере, одного турбокомпрессорного реактивного истребителя - "Кикка", - существует мало свидетельств какой-либо подобной работы с ракетами. Самолет-самоубийца "Бака", несколько экспериментальных экземпляров немецкого Me 163 и небольшое количество полевого оружия были единственными ракетными установками, которые они производили. В довоенные годы за пределы Японии просачивалось очень мало информации о научных достижениях, и хотя известно, что были проведены некоторые исследования с использованием ракет, неясно, в каких масштабах. Однако можно с уверенностью сказать, что ни до, ни во время войны не проводились эксперименты с ракетами, работающими на жидком топливе, и хотя некоторые из более крупных довоенных пороховых ракет управлялись по радио, их приводные механизмы неизменно были незначительными улучшениями по сравнению с пиротехническими ракетами. (...) Одно из первых японское ракетное оружие было захвачено на Сайпане, и, как ни странно, оно, по-видимому, было единственным образцом такого типа, когда-либо использовавшимся в действии. Это была "Модель ракетной установки", показанная на рис. 63. (...) Эта грубая конструкция предназначалась для запуска обычного 130-фунтового снаряда. [60-килограммовая] авиационная бомба, которая выбрасывалась из желоба специально разработанной пусковой ракетой, размещенной позади него. (...) Похоже, что японцы предпочли "желоб" трубчатой пусковой установке, и это подтверждается обнаружением нескольких легких ракетных установок в Лейте. (Рис. 64) (...) Не вызывает сомнений, что к концу войны японцы производили высокоэффективные реактивные снаряды, во многих отношениях превосходящие современные ракеты Германии и союзников. Тем не менее, они потерпели безнадежную неудачу в создании удовлетворительной пусковой установки. (...) Когда в Европе в конце концов наступил день "Д", ракеты использовались тысячами, и нет сомнений в том, что в разработке полевых ракет союзники намного превзошли немцев. (...) Первым самолетом, применившим ракеты, был русский штурмовик ИЛ-2. Позже аналогичным образом были оснащены двухместный штурмовик ИЛ-3 и одноместные истребители Лагг-3, Миг-3 и Як-1. Именно эти машины сыграли заметную роль в разгроме нацистов под Сталинградом благодаря их неустанным атакам на танковые колонны. (...) В авиационных ракетах использовалось топливо с двойной основой, аналогичное кордиту (...) Время горения составляло максимум две секунды. (...) Немцы (...) изготовили несколько уникальных авиационных пусковых установок для стрельбы реактивными снарядами на разрыв по соединениям бомбардировщиков союзников. (...) Как в Великобритании, так и в Америке производились истребители, способные сопровождать бомбардировщики на всем пути к целям и обратно. (...) Одномоторные истребители, такие как "Фокке-Вульф-190" и "Мессершмидт-109", имели одиночные пусковые трубы, по одной под каждым крылом. (...) Некоторые снаряды, используемые на самолетах, были такими же или слегка модифицированными версиями реактивных снарядов, используемых вермахтом [Вооруженными силами Германии]. (...) В этих ракетах использовался порох с двойной основой, похожий на кордит, и в каждом случае устойчивость была обусловлена осевым вращением. (...) Дальность стрельбы составляла приблизительно 9000 ярдов [8,2 км], а вес - 200 фунтов [90 кг]. На момент окончания военных действий в Европе в стадии производства находились по меньшей мере два новых вида оружия класса "воздух-воздух". Это были большие ракеты, полностью отличавшиеся от более ранних "ракетных снарядов". Один тип, He 298 [рис. 65], напоминал небольшой самолет, а другой, X-4 [рис. 66], представлял собой ракетный снаряд с плоскостями. Оба самолета должны были управляться дистанционно с базового самолета. (...) Летом 1944 года стало известно, что четыре типа британских самолетов были модифицированы для стрельбы ракетами. "Тайфун", "Бофайтер", "Харрикейн" и "Суордфиш" были оснащены восемью пусковыми установками, по четыре под каждым крылом, с которых выпускалось одинаковое количество ракет, либо парами, либо полным залпом из восьми штук. Запускающий самолет не испытывал отдачи. (...) Позднее ряд американских самолетов были оснащены системой "R.P." (служебная аббревиатура от "ракета-снаряд"), среди которых "Тандерболт", "Лайтнинг", "Мустанг", "Томагавк", "Аэрокобра" и "Даунтлесс", добившиеся выдающихся успехов на Дальневосточном театре военных действий, в частности в нападениях на японские суда и скопления войск. (...) Основным преимуществом реактивного снаряда перед обычной легкой бомбой для наземных и морских атак является значительно увеличенная скорость удара. В то время как обычная бомба поразит цель примерно с той же скоростью, что и атакующий самолет, "бомба" с ракетным ускорением, благодаря присущей ей мощности, достигнет цели со значительно большей скоростью и, таким образом, достигнет большей пробивной способности. (...) Эффективность R.P. продемонстрировала широкий спектр применений во время войны, но его возможности ни в коем случае не были исчерпаны. Полное отсутствие отдачи означает, что единственным фактором, ограничивающим размер снаряда, является грузоподъемность самолета, и, следовательно, вполне разумно предположить, что в случае необходимости могут быть разработаны реактивные снаряды с зарядами взрывчатого вещества весом в несколько сотен, а возможно, и тысяч фунтов".

- Реклама "пепси" (на англ.) «Popular mechanics» 1946 г. №5 в djvu - 59 кб

Из номера в номер неизменно печатается неизменно дебильная реклама "пепси-колы" из четырёх меняющихся убогих рисунков. Вот она добралась и до Луны

- Двухминутный взрыв поднимет метеорологическую ракету на 43 с половиной мили (Two-minute blast from jet lifts weather forecast rocket 43 1/2 Miles) (на англ.) «Popular mechanics» 1946 г. №5 в djvu - 83 кб

Ракета была разработана в Калифорнийском технологическом институте и построена фирмой Douglas Aircraft.

- P-80 взлетает на ракетных ускорителях (Rocket-Assist Lifts P-80) (на англ.) «Popular mechanics» 1946 г. №5 в djvu - 134 кб

Взлётный путь сокращён вдвое

- Ракетный гоночный автомобиль (Rockets Assist Racing Car) (на англ.) «Popular mechanics» 1946 г. №5 в djvu - 96 кб

Ракеты тут тоже стартовые на бензиновом автомобиле. Билл Рейнольдс, из Сиднея, Австралия, пытался побить рекорд скорости, но некоторые ракеты сработали плохо. Обещал повторить заезд.

- *Хельсинки сообщает о самолете-призраке (Helsinki Reports Ghost Plane Seen) (на англ.) «Spokane Daily Chronicle» 11.06.1946 в jpg — 81 кб

Хельсинки. Очевидцы рассказали вчера, что видели испускающую свет «ракету-призрак», прошедшую воскресной ночью над финской столицей в юго-западном направлении.

Ракета, говорят наблюдатели, летела на высоте от 900 до 1200 футов и оставляла дымный след. Это первая ракета, увиденная в Финляндии, хотя недавно сообщали о нескольких, летящих примерно в том же направлении над южной Швецией и Данией.

- полностью (на англ) Удалено по требованию редакции «Journal of the British Interplanetary Society», том 6, №1, 1946 г. (июнь) в pdf - 3,32 Мб

Этот журнал возобновил свою публикацию в 1946 году после перерыва, вызванного Второй мировой войной. Предыдущие тома находятся на этом веб-сайте.

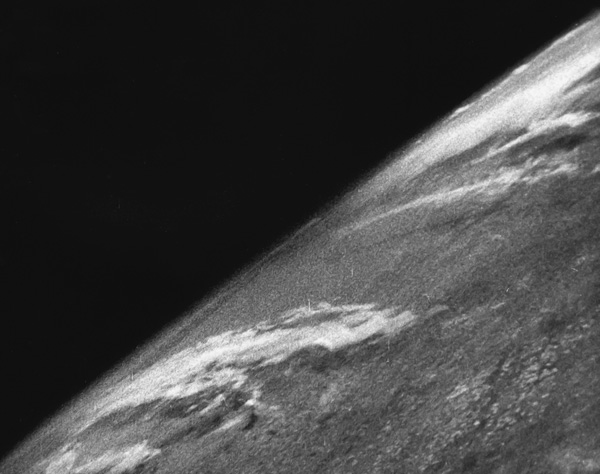

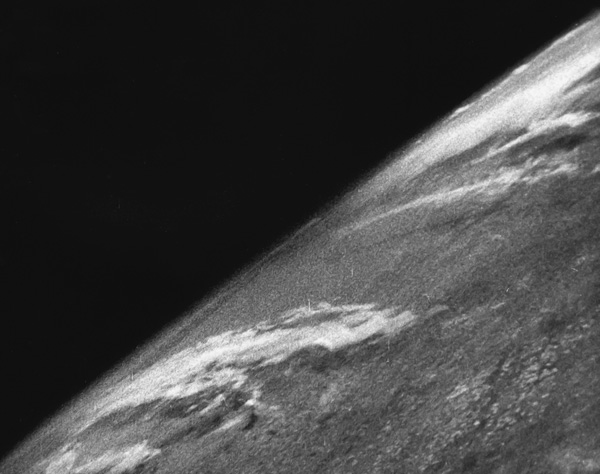

- Испытания «ФАУ-2» в Нью-Мексико (U.S. Tests Rockets In New Mexico) (на англ.) «Life» T.20, 1946 г. №21 (27.05.1946) в djvu - 2,14 Мб

Подробный фоторепортаж об испытании трофейных ФАУ-2 на Уайт-Сэндсе

- К. В. Гэтланд. Ракетное движение [XXIII] (K. W. Gatland, Rocket Propulsion [XXIII]) (на англ.) «Newnes Practical Mechanics», том 13, №153 (июнь), 1946 г., стр. 318-320 в pdf - 385 кб

"Ракеты класса "земля-воздух", разработанные в этой стране, были полной противоположностью тем, которые производились для обороны рейха. Британские Z-батареи, которые впервые были продемонстрированы в 1943 году и стали ключевым оружием в системе обороны, разработанной для борьбы с "летающей бомбой" [V1], были воплощением простоты. Они представляли собой просто вращающуюся базовую платформу, на которую опирались две регулируемые направляющие для запуска, и каждый снаряд управлялся экипажем из двух человек, заряжающего и оператора. Ракеты Z-типа, длина которых составляла приблизительно 6 футов [1,8 м], а диаметр - 4 дюйма. [10,2 см] в диаметре, из обожженного кордита в форме палочки, который поджигался электрическим током. Вес 20 фунтов. Боеголовка весом 9 кг находилась в носовой части, а в хвостовой части были установлены четыре небольших направляющих стабилизатора (рис. 67). (...) Ополченцы в значительной степени отвечали за комплектование Z-батарей в районе Лондона во время налетов летающих бомб, когда несколько фугасов V1 были взорваны непосредственно в полете или достаточно отклоненные взрывной волной, чтобы без вреда для себя разбиться на открытой местности. (...) Немцы, однако, не нашли такого простого решения. (...) Было очевидно, что разрывные ракеты способны поражать на дальность до 40 000 футов. [12 км], а возможно, и больше, они потребуются, и потребуются быстро, если надо остановить разрушительные атаки на важнейшие районы Рейнской области до того, как немецкая промышленность потерпит непоправимые разрушения. С этой целью было налажено производство трех различных классов оборонительного оружия, а именно: (а) высокоэффективные реактивные и ракетные истребители, (б) самолеты-ракетоносцы класса "воздух-воздух" и (в) реактивные снаряды класса "земля-воздух". (...) Примерами оружия, производимого авиастроителями, были ракета класса "воздух-воздух" Хеншель 298 (описанная в предыдущей статье), разработанный Мессершмиттом самолет Энциан (Горечавка) и Шметтерлинг (бабочка), за который отвечала компания Юнкерс. (...) Шметтерлинг (рис. 68) должен был быть наведен на цель по радио. Немцы считали, что точность полета ракеты была такова, что каждый выпущенный ими снаряд уничтожал бы один бомбардировщик союзников. Очевидно, это было ключевое оружие проекта, и, как таковое, оно носило зловещее обозначение "V3". (...) "Шметтерлинг" представлял собой небольшой самолет со средним расположением крыла. (...) Фюзеляж был собран из секций, в каждой из которых размещался один из основных компонентов (...) В секции непосредственно за боеголовкой находились баллон со сжатым воздухом и радиостанция. Во втором и третьем отсеках находились топливные баки, а в кормовой части размещались система управления и маршевые ракетные двигатели. Последние могли быть (...) [двумя] двухтопливными установками, (...) продолжительность работы которых на полной тяге составляла 33 секунды. (...) Показатели эффективности говорят сами за себя: потолок - 50 000 футов [15 км]; дальность полета - 20 миль [32 км] при максимальной скорости 620 миль [1000 км] в час. Еще одной интересной разработкой класса "земля-воздух" стал Рейнтохтер R1 (рис. 69), разработанный компанией Rheinmetall Borsig. Массивная двухступенчатая ракета весом почти 1,5 тонны предназначалась для наведения на цель с помощью двух радаров (...) R1 имела общую длину 18 футов 10,5 дюймов [5,8 м], из которых примерно треть составляла "разгонная" часть второй ступени. (...) Длина "разгонного блока" составляла 4 фута 10,5 дюйма [1,5 м] и 22 дюйма [0.6 м] в диаметре. Внутри находилась мощная ракетная установка на сухом топливе, которая запускалась сзади через семь сопел. (...) Ракета-носитель Рейнтохтер R1 была запущена с наклонной рампы, для начальной разгонки использовалась вторая ступень. На высоте примерно двух километров у него закончилось топливо, после чего он был автоматически сброшен. В этот момент основная часть ракеты должна была еще больше разогнаться под действием своей автономной мощности и достичь максимальной скорости приблизительно в 1000 миль [1600 км] в час. (...) Снаряд Wasserfall (рис. 70), являющийся продолжением программы разработки снарядов A-1/A-10 в Пенемюнде, был явно похож на V2. Он был, конечно, меньше, имея длину 24 фута [7,3 м] и максимальный диаметр 3 фута [0,9 м] (...) Его вес в полной загрузке составлял около 3,5 тонн. (...) Менее 50 из этих ракет были выпущены в свободном полете, и только 12 из них оказались успешными. Само собой разумеется, они не были использованы в боевых действиях. (...) Возможно, в нашей стране не так широко известно, что в Америке было произведено несколько типов управляемых ракет. Большинство из них были оригинального дизайна, и по крайней мере одна из них, как было доказано, по своим характеристикам превосходит лучшие немецкие аналоги. (...) Некоторые ракеты оснащались телевизионными "глазами", которые позволяли диспетчеру на земле или в базовом самолете наблюдать за ходом выполнения своего задания на борту по телевизионному экрану и наводить его на цель с помощью радиоуправления. Немцы определенно сильно отставали от американцев в вопросах радиосвязи, управления и поиска целей, хотя они, очевидно, были более продвинуты в ракетной технике. Особенно интересной ракетой был "Литтл Джо" (рис. 71), зенитное орудие с радиоуправлением (...) "Литтл Джо" был неуклюжим оружием и одной из первых управляемых ракет, произведенных Америкой. (...) Основные ракетные установки были равномерно расположены вокруг хвостовой части (...) Ракета имела боеголовку весом 100 фунтов [45 кг], которая приводилась в действие неконтактным взрывателем. Оснащенная телевизионным и радиоуправляемым ракетным комплексом КАЗН-1 "Горгона" (рис. 72) выполняла пуски с поверхности по летающим целям, с воздуха - по надводным целям и с воздуха - по воздушным. (...) Другой ракетой этого класса была "Горгулья" (рис. 72) (...) Она летела к своей цели со скоростью примерно 650 миль [1050 км] в час, приводимая в действие одним двухтопливным ракетным блоком".

- Ракетные тормоза для экстренного торможения? (на англ) «Popular science», 1946 г., №6 в djvu - 386 кб

В Камберленде, шт. Мэрилэнд уже опробованы ракетные тормоза на автомобиле, сокращающие тормозной путь вдвое. Расчёты показывают, что можно добиться пятикратного уменьшения. Ракеты установлены под 45°и не только дают тормозную тягу, но прижимают колёса к земле.

Статьи в иностранных журналах, газетах июль - декабрь 1946 г.

Статьи в иностранных журналах, газетах июль - декабрь 1945 г.