Поначалу северовьетнамская армия принимала активное участие в камбоджийской гражданской войне на стороне «красных кхмеров», однако кхмеры взяли сторону Китая, а Вьетнам остался верен СССР, возникли идеологические разногласия и в 1972—1973 годах Северный Вьетнам увёл свои войска из Камбоджи.

В апреле 1975 года «красные кхмеры» взяли Пномпень, а вьетнамцы - Сайгон. Практически сразу же после этого отношения между двумя странами стали быстро ухудшаться. Уже в мае 1975 года на камбоджийско-южновьетнамской границе произошли первые вооружённые инциденты. Они были спровоцированы кхмерами. В 1977 году произошёл резкий всплеск боевых действий. «Красные кхмеры» переходили границу и убивали вьетнамцев. В апреле 1978 года в селении Батюк, провинция Анзянг (юг Вьетнама), всё население — 3000 человек — было истреблено кхмерами. Вьетнамская армия совершила несколько рейдов на территорию Камбоджи. А «красные кхмеры» уничтожили в стране практически всех этнических вьетнамцев.

В 1977—1978 годах в руководстве Китая обсуждалась возможная отправка контингента китайских войск в Кампучию. Победила позиция Дэн Сяопина — войск не отправлять, но зато оказывать поддержку для подготовки партизанской войны.

В течение нескольких лет вьетнамское руководство воспринимало агрессию со стороны «красных кхмеров» не как целенаправленную антивьетнамскую политику, а как результат внутренних трений в руководстве «красных кхмеров». «Брат №2» Нуон Чеа считался «другом Вьетнама» и вьетнамцы ему даже помогали.

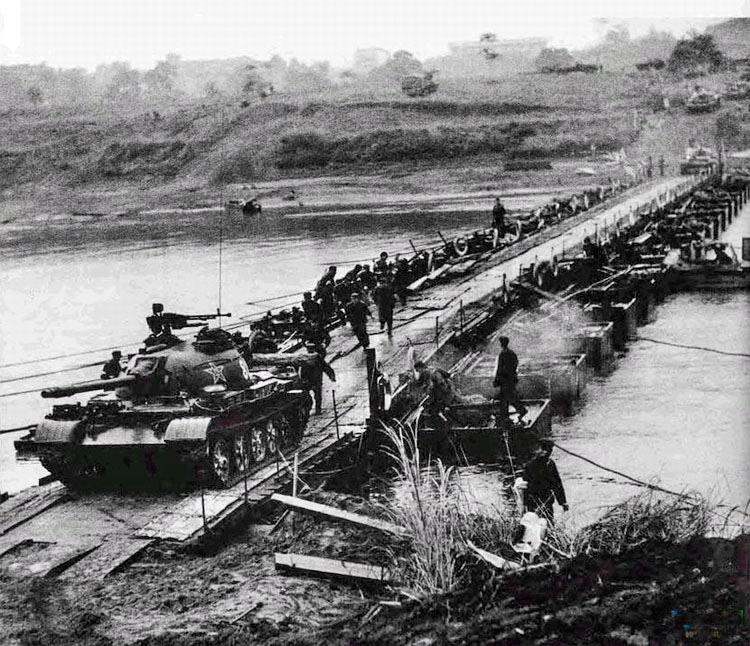

25 декабря 1978 года (или месяцем ранее) вьетнамские войска (командующий Ван Тьен Зунг) начали полномасштабное вторжение в Камбоджу с целью свержения режима «красных кхмеров». 7 января 1979 года был взят Пномпень. Власть была передана Единому фронту национального спасения Кампучии во главе с Хенг Самрином. Эта организация была создана в начале декабря 1978-го и сыграла лишь второстепенную роль в боевых действиях, однако в идеологических целях именно она была представлена как освободитель камбоджийского народа от тирании Пол Пота.

Что поразило вьетнамцев - менее чем за 4 года деревья проросли сквозь дома и брошеные автомобили (ну, это знакомо), а перед каждым домом лежала обувь. Так "красные кхмеры" понимали справедливость и равноправие - они всю жизнь ходили босыми, значит и горожане должны ходить босыми и выращивать рис.

После потери Пномпеня силы «красных кхмеров» отступили на запад, к кампучийско-тайской границе. Этот район стал местом их базирования на следующие два десятилетия. Тем временем КНР — единственная страна, поддерживавшая близкие связи с режимом Пол Пота — с раздражением наблюдала за происходящим. К этому времени Вьетнам во внешней политике окончательно переориентировался на СССР, с которым у Китая продолжали сохраняться крайне напряжённые отношения. Китайское руководство публично заявило о намерении «преподать Вьетнаму урок» в связи с оккупацией Кампучии, и 17 февраля 1979 года (через 40 дней после взятия Вьетнамской армией столицы Кампучии) китайская армия вторглась во Вьетнам. Но это другая история

После смерти Мао в сентябре 1976 года, свержения «Банды четырёх» и прихода к власти Дэн Сяопина китайское руководство пересмотрело свои позиции, чтобы они соответствовали рыночным принципам, осудило Культурную революцию и начало сотрудничать с США против Советского Союза.

Вьетнам же всё более уходил в сторону СССР. В ноябре 1978 года Вьетнам заключил долговременный договор о дружбе и сотрудничестве с СССР. Вскоре после этого вьетнамская армия начала полномасштабную интервенцию в Камбоджу (25 декабря 1978), в течение двух недель свергнув Пол Пота и приведя к власти Хенг Самрина, готового сотрудничать с Вьетнамом. СССР поддержал Вьетнам и новое правительство в Пномпене.

Вьетнам и СССР были отнюдь не в обороне. У Вьетнама неожиданно появились вопросы о вьетнамо-китайской границе. А также претензии по разграничению Тонкинского залива, при этом Вьетнам потребовал себе две трети морской акватории залива. Вьетнам оккупировал нескольких островов из группы Парасельских и Спратли, которые руководство КНР считало китайскими, а также предъявил территориальные претензии на остальные острова. На сухопутной границе то и дело вспыхивали перестрелки.

Одновременно, в нарушение ранее достигнутых договорённостей, Вьетнам выдвинул требование к проживавшим в бывшем Южном Вьетнаме гражданам КНР об отказе их от китайского гражданства. Началась кампания по выдавливанию этнических китайцев с территории Вьетнама вообще, в результате которой сотни тысяч людей вынуждены были бежать из Южного Вьетнама в сопредельные страны региона. Многие из них погибли, покидали Вьетнам на неприспособленных для продолжительного плавания лодках. На севере же Вьетнама велась кампания по «чистке границы» от традиционно проживающих там выходцев из Китая. До конца 1978 года из Вьетнама было изгнано более 280 тысяч человек.

С 1974 года продолжались взаимные провокации на границе, которые становились всё более кровопролитными. К февралю 1979 года количество вооружённых провокаций достигло 3535 случаев. По данным китайской стороны, только с августа 1978 года по февраль 1979 со стороны Вьетнама было произведено 705 случаев нарушения границы, было убито более 300 китайских граждан - пограничников и жителей приграничных районов.

Вооружённые инциденты на границе провоцировались, по утверждению вьетнамцев, китайской стороной. МИД КНР 18 января, 10 и 16 февраля сделал три последовательных заявления с требованиями прекратить провокации на границе; власти Вьетнама проигнорировали заявления китайского МИДа.

В январе 1979 года, за несколько дней до начала войны, глава КНР Дэн Сяопин впервые отправился с официальным визитом в США, где сделал своё известное заявление о том, что «Китай собирается преподать урок Вьетнаму». Тогда же, во время встречи с американским президентом Джимми Картером, активно пытался заручиться американской поддержкой против СССР; он утверждал, что советский экспансионизм вредит не только Китаю, но и США.

Подготовка к войне продолжалась несколько месяцев. Дэн Сяопин, заместитель председателя Центрального военного совета, был назначен командующим восточной части приграничного с Вьетнамом Гуанси-Чжуанского автономного района. Было принято решение о переброске дополнительных войск к границе с Вьетнамом.

8 декабря 1978 года Центральный военный совет выпустил распоряжение о приведении в повышенную боевую готовность приграничных с СССР и Монголией военных округов: Шэньянского, Пекинского, Ланьчжоуского (провинция Ганьсу), Синьцзянского. Армии указанных округов должны были скрытно рассредоточиться для исключения уничтожения в местах постоянной дислокации. Распоряжение показывает, что китайское руководство ожидало основной ответный удар в предстоящей операции со стороны СССР и Монголии. Вьетнамский театр военных действий, в случае вступления СССР в войну, рассматривался как второстепенный. В Иркутской области произошёл призыв резервистов, которые были направлены в Монголию и в составе вновь развернутых подразделений совершили марш к китайской границе.

К утру 8 января Гуанчжоуский военный округ закончил оперативное развёртывание группы войск. Также было закончено сосредоточение дополнительных войск в провинции Юньнань.

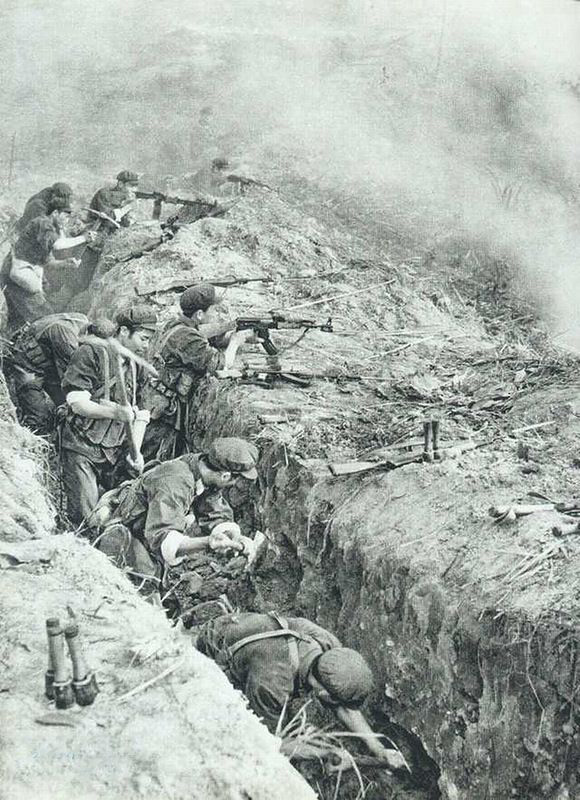

У границы с Вьетнамом были сосредоточены (по советским данным): 44 дивизии общей численностью 600 000 человек личного состава. Однако из этой группировки на территорию Вьетнама вторглись лишь 250 000 военнослужащих. С вьетнамской стороны им противостояли войска общей численностью до 100 тысяч человек, причём в первой линии обороны у вьетнамцев находились только пограничные войска и подразделения народного ополчения. Регулярные части Вьетнамской народной армии располагались во второй линии для защиты района Ханоя и Хайфона, но в ходе войны некоторые из них были выдвинуты к границе и приняли участие в боях. Численное превосходство китайцев в некоторой степени компенсировалось тем, что многие вьетнамские ополченцы и военнослужащие уже имели боевой опыт.

Окончательное решение о начале боевых действий Политбюро ЦК КПК приняло 9 февраля.

17 февраля 1979 года в 4:30 китайские войска получили приказ о наступлении через китайско-вьетнамскую границу. В это же время часть самолётов ВВС были отправлены на патрулирование в Тонкинский залив для защиты китайских нефтяных платформ.

Армия Китая начала вторжение в северные провинции Вьетнама, но сразу же встретила ожесточённое сопротивление пограничников и ополченцев. Вторжение происходило по нескольким направлениям. Основными были: лаокайское, каобанское (от водопада Дэтянь) и лангшонское. В целом же боевые действия шли почти по всей линии вьетнамо-китайской границы. За первые три дня войны китайцам удалось захватить провинциальный центр Лаокай и продвинуться в некоторых местах на 15 км вглубь территории Вьетнама. Однако после этого темп наступления резко снизился. После ввода в бой подкреплений и ценой тяжёлых потерь китайцы к концу февраля захватили ещё один провинциальный центр — Каобанг. Кульминация вторжения наступила 4 марта, когда после ожесточённых боёв был захвачен Лангшон, откуда китайским войскам открывалась дорога на Ханой. О степени озабоченности вьетнамцев падением Лангшона говорит тот факт, что 5 марта во Вьетнаме была объявлена всеобщая мобилизация. Но в тот же день Китай официально объявил о прекращении наступления и начале вывода войск. Несмотря на это, бои продолжались до завершения вывода китайских войск с территории Вьетнама, произошедшего, по китайским данным, 16 марта.

Обе стороны не использовали авиацию и флот. Перед и во время нападения на Вьетнам китайской стороной использовалась многочисленная китайская диаспора во Вьетнаме (порядка 1,2 миллиона). Под руководством посольства КНР были созданы прокитайские организации («союз жителей китайского происхождения, выступающих за мир» и др.). Члены этих организаций отказывались от службы в армии, разжигали национализм среди китайцев Вьетнама, была создана шпионская сеть хуацяо, проводилась работа по дестабилизации экономической обстановки — взвинчивались цены, распространялись фальшивые деньги и антиправительственные листовки, создавались тайники с оружием. Большая активность развивалась в пограничных районах, где проживало 160 тысяч хуацяо. Органы госбезопасности выявили лаборатории по изготовлению фальшивых документов. В пограничной провинции Каобанг использовали хуацяо, ранее живших во Вьетнаме, а затем прошедших подготовку (как диверсантов) в лагерях в КНР (примерно 20 тысяч человек прошло военную подготовку и участвовало в нападении, в том числе как проводники. Только за вторую половину 1979 и начало 1980 года было выявлено более 400 шпионско-диверсионных групп.

СССР отправил немалый флот к берегам Вьетнама, американский флот ему не препятствовал, а 6 марта вообще ушёл из зоны Южно-Китайского моря.

Китай потерял 22 тысячи убитыми и ранеными, Вьетнам - 20 тысяч, вероятно, цифры завышены.

Обе стороны объявили о своей победе в войне.

И обе стороны продемонстрировали слабость своих армий. В районе Каобанга попала в окружение вьетнамская 346-я пехотная дивизия. Полк реактивной артиллерии (РСЗО БМ-21 «Град»), находившийся в резерве, был выведен на боевые позиции лишь 5 марта и не смог принять участие в боевых действиях. Хотя некоторые части были переброшены из Камбоджи на фронт (советскими самолётами), но "красным кхмерам" это помогло мало.

В период китайско-вьетнамской войны части Советской Армии на Дальнем Востоке и в Монголии были приведены в полную боевую готовность (в том числе в восточных военных округах СССР производилась частичная мобилизация личного состава и автотранспорта из народного хозяйства), однако СССР ограничился осуждением китайской агрессии и военными поставками Вьетнаму.

Убедившись в нерешительности СССР, в апреле 1979 года Китай уже без опаски объявил об отказе от Советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.

После окончания войны отношения между Китаем и Вьетнамом ещё около десятилетия оставались напряжёнными. На границе постоянно происходили вооружённые столкновения (июнь 1980, май 1981, апрель 1983, апрель 1984, июнь 1985 и декабрь 1986 — январь 1987), временами выливавшиеся в настоящий пограничный конфликт (в 1984 году). Последнее вооружённое столкновение между странами произошло в марте 1988 года.

Политик Аугусто Сандино был убит в 1936-м. Власть в Никарагуа захватила семья Сомосы. Четверть века единственным противником диктатуры была церковь. Пример победы кубинских революционеров воодушевил и в 1959-м появился первый партизанский отряд («колонна имени Ригоберто Лопеса Переса»). И был очень быстро разгромлен войсками.

23 июля 1961 года в столице Гондураса никарагуанские студенты-эмигранты создают «Фронт национального освобождения» (ФНО), в этом же году в Гондурасе был создан тренировочный лагерь для подготовки партизан. Партизаны взяли себе в символы Сандино и стали называться "сандинисты"

22 марта 1962 года в Манагуа сандинисты захватили радиостанцию «Радио Мундиаль» и зачитали в прямом эфире своё воззвание.

22 июля 1962 года ФНО был переименован в «Сандинистский фронт национального освобождения» (СФНО).

В течение 1962—1963 года сандинисты провели несколько небольших операций в приграничных районах с Гондурасом.

В 1965 году в горах Панкасан (на территории департамента Матагальпа в центральной части страны) был создан первый партизанский отряд СФНО из 30 человек, в августе 1967 года здесь же был создан первый учебно-тренировочный лагерь СФНО. В августе 1967 года в районе Панкасан в боях с правительственными силами погибли основатели СФНО Сильвио Майорга и Ригоберто Крус, а также командиры СФНО Отто Каско и Франсиско Морено. Другие лидеры ещё ранее арестованы. Движение на грани гибели.

В октябре 1970 года группа боевиков СФНО под руководством Карлоса Агюэро захватила самолёт авиакомпании «Лакса», на котором находились четыре американских бизнесмена из компании «Юнайтед фрут». В обмен на них, властями были освобождены четыре находившихся в заключении лидера СФНО: Карлос Фонсека, Умберто Ортега, Руфо Марина, Плутарко Эрнандес.

27 декабря 1974 года — «операция Хуан Хосе Кесадо». Группа из 13 боевиков СФНО, которыми командовал Эдуардо Контрерас («Маркос») захватила виллу министра сельского хозяйства, во время приёма для государственной и бизнес-элиты (в ходе штурма ими были застрелены три охранника). В обмен на 20 высокопоставленных заложников, повстанцы получили крупный денежный выкуп, освободили из тюрем 18 соратников и 31 декабря отбыли на Кубу.

28 декабря 1974 года — в стране введено военное положение. Правительство объявило о создании в стране «запретных зон» («free fire zones»), в пределах которых правительственные силы имели право открывать огонь на поражение по всем замеченным здесь лицам.

7 ноября 1976 года в бою погиб Карлос Фонсека, отрезанную голову лидера СФНО доставили в столицу в качестве доказательства.

В 1977 году в стране начались полномасштабные боевые действия. 12 ноября 1977 года силы СФНО атаковали гарнизоны правительственных сил в Окотале, Сан-Фабиан, Сан-Фернандо. 13 ноября 1977 года силы СФНО атаковали тихоокеанский порт Сан-Карлос. 17 ноября 1977 года силы СФНО атаковали казармы Национальной гвардии в городе Масайя.

10 января 1978 года — по приказу Сомосы убит Педро Хоакин Чаморро, директор газеты «Пренса» и председатель оппозиционного «Демократического союза освобождения» (ДСО), в ответ в период с 22 января по 5 февраля 1978 года под руководством ДСО в стране была проведена двухнедельная акция протеста (массовые забастовки, митинги, демонстрации), в которой приняли участие до 600 тысяч человек.

В феврале вспыхнуло стихийное восстание в индейском квартале Монимбо (город Масайя), одновременно силы СФНО атаковали гарнизоны в городе Ривас и городе Гранада.

В апреле создан «Широкий оппозиционный фронт» (FAO, Frente Amplio de Opposicion), в который вошли 16 политических партий и 3 профсоюзных объединения. 29 июня была проведена всеобщая забастовка.

14 июля СФНО призвал всех противников режима Сомосы объединиться в единый фронт.

17 июля 1978 года было образовано «Движение единый народ» (MPU, Movimiento del Pueblo Unido), в которое вошли 20 массовых организаций.

22 августа — отряд под командованием Эдена Пасторы захватил здание Национального Конгресса прямо во время заседания, замаскировавшись под личную гвардию Сомосы. Всего в заложники было взято более 300 человек, в том числе кузен Сомосы и ряд других его родственников. В обмен на их освобождение Сомоса согласился допустить оглашение по радио политического манифеста сандинистов, выплатить полмиллиона долларов выкупа (из запрошенных изначально десяти), освобождение 87 находившихся в тюрьмах сандинистов.

25 августа в стране началась общенациональная забастовка с единым требованием: отставкой А. Сомосы.

27 августа в 3-м по величине городе страны, Матагальпе, началось сооружение баррикад и развернулись бои между сандинистами и нацгвардейцами. 29 августа город бомбила правительственная авиация, были переброшены дополнительные войска, которые 3 сентября отбили город и начали широкие карательные акции, что привело к стихийному восстанию в департаментах Леон, Матагальпа, Чинандега, Эстели, Масая и Манагуалос. Восстание охватило районы, где проживало более половины населения страны.

5 сентября силы СФНО одновременно начали бои в городах Леон, Эстели и Чинандега.

9 сентября СФНО призвало к всеобщему восстанию и предпринял нападения на нацгвардию в разных районах страны, включая Манагуа. Восстание вспыхнуло в городах Леон, Эстели, Чинандега и Дирьямба.

10 сентября начались восстания в департаментах Манагуа, Масая и Карасо, городах Масая и Чичигальпа. В ответ начались бомбардировки и артиллерийские обстрелы городских кварталов, приведшие к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

11 сентября сторонники СФНО начали боевые действия в сельских районах и городах Хинотепе, Ривас, Пеньяс-Бланкас и Лас Манос.

12 сентября в страну по просьбе А. Сомосы прибыли первые 300 наёмников из Сальвадора и Гватемалы.

13 сентября начались бои в районе г. Карденас у границы с Коста-Рикой. Правительство объявило осадное положение на всей территории страны. Сомоса в выступлении по национальному телевидению признал массовое дезертирство солдат и офицеров нацгвардии.

14 сентября объявлено о призыве в нацгвардию резервистов. В страну прибыло около 500 наёмников из числа кубинских эмигрантов, переброшенных авиацией США.

15 сентября в ряд городов были введены подразделения войск, образованных из отрядов "эскадронов смерти" из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса, а также отряды бывших военнослужащих армии Южного Вьетнама.

16 сентября прошла 10-часовая бомбёжка Леона, активизировались карательные операция нацгвардии. Руководство партизан Гватемалы активизировало свои действия, чтобы поддержать сандинистов (в частности, был убит посол Никарагуа в стране, координатор политических репрессивных акций в Центральной Америке бригадный генерал Менесес Кантереро).

17 сентября сандинисты отступили и оставили Чинандегу, Хинотепе и Ривас.

19 сентября СФНО объявило о прекращении наступления и переходе к обороне.

20 сентября Эстели захвачен нацгвардией.

21 сентября подавлены последние очаги восстания. По итогу погибло около 5 тысяч и более 7 тысяч человек ранены, в подавляющем большинстве — гражданские лица.

2 февраля 1979 года организационно оформился "Национальный патриотический фронт", генеральным координатором НПФ стал Серхио Рамирес. НПФ объединил все прочие оппозиционные силы, кроме СФНО. Однако НПФ заявил о своей поддержке действий сандинистов.

18 марта возобновились активные боевые действия СФНО, в том числе в ряде никарагуанских городов.

29 мая СФНО объявил о начале «последнего наступления» (Операция «Финал»).

Июнь 1979 года — прошла общенациональная забастовка; в тюрьме в городе Типитапа началось восстание арестованных активистов СФНО, которых возглавил Карлос Каррион. Восставшие сумели занять здание тюрьмы и продержаться до подхода основных сил СФНО, в общей сложности, из тюрьмы было освобождено 250 активистов и сторонников СФНО.

К 7 июня были освобождены более 20 городов страны, в том числе Матагальпа, Леон, Масая и Сомотильо. Часть подразделений нацгвардии стала переходить на сторону партизан.

15 июня была создана Правительственная хунта национального возрождения.

5 июля войска СФНО с трёх сторон окружили Манагуа.

В ночь с 16 на 17 июля семейство Сомосы и ряд его приближённых покинули страну. В исполнение обязанностей президента вступил председатель парламента Франсиско Уркуйо. Он заявил о намерении оставаться на президентском посту до 1981 года, но не встретил ничьей поддержки.

18 июля — под давлением командования Национальной гвардии, посольства США и иностранных представителей Ф. Уркуйо передаёт президентские полномочия архиепископу Мигелю Обандо-и-Браво и также покидает Никарагуа.

19 июля — войска СФНО вошли в столицу, сандинистская революция победила. Приход к власти Правительственной хунты национального возрождения.

Победа была завоевана достаточно дорогой ценой: в период с 1962 по 1979 годы в стране погибло до 50 тысяч человек; ранения получили 80-110 тысяч никарагуанцев, ещё 150 тысяч покинули страну и стали эмигрантами и беженцами. В стране было разрушено 100 из 450 промышленных предприятий, общий ущерб от боевых действий составил около 1 млрд долларов США.

Имущество семьи Самосы и других членов общества, поддерживавших побеждённую диктатуру (что составляло 40 процентов национальной экономики), было экспроприировано.

Ряд церковных деятелей из числа сторонников «теологии освобождения» получили министерские портфели. Ватикан немедленно отлучил их от сана, чего они не признали. После революции сандинисты столкнулись с сопротивлением в лице отрядов «контрас», снаряжённой и организованной США вооружённой оппозиции, черпавшей кадры как из сторонников свергнутого режима, так и рядов лиц, недовольных мерами нового правительства. Началась гражданская война. Но это другая история.

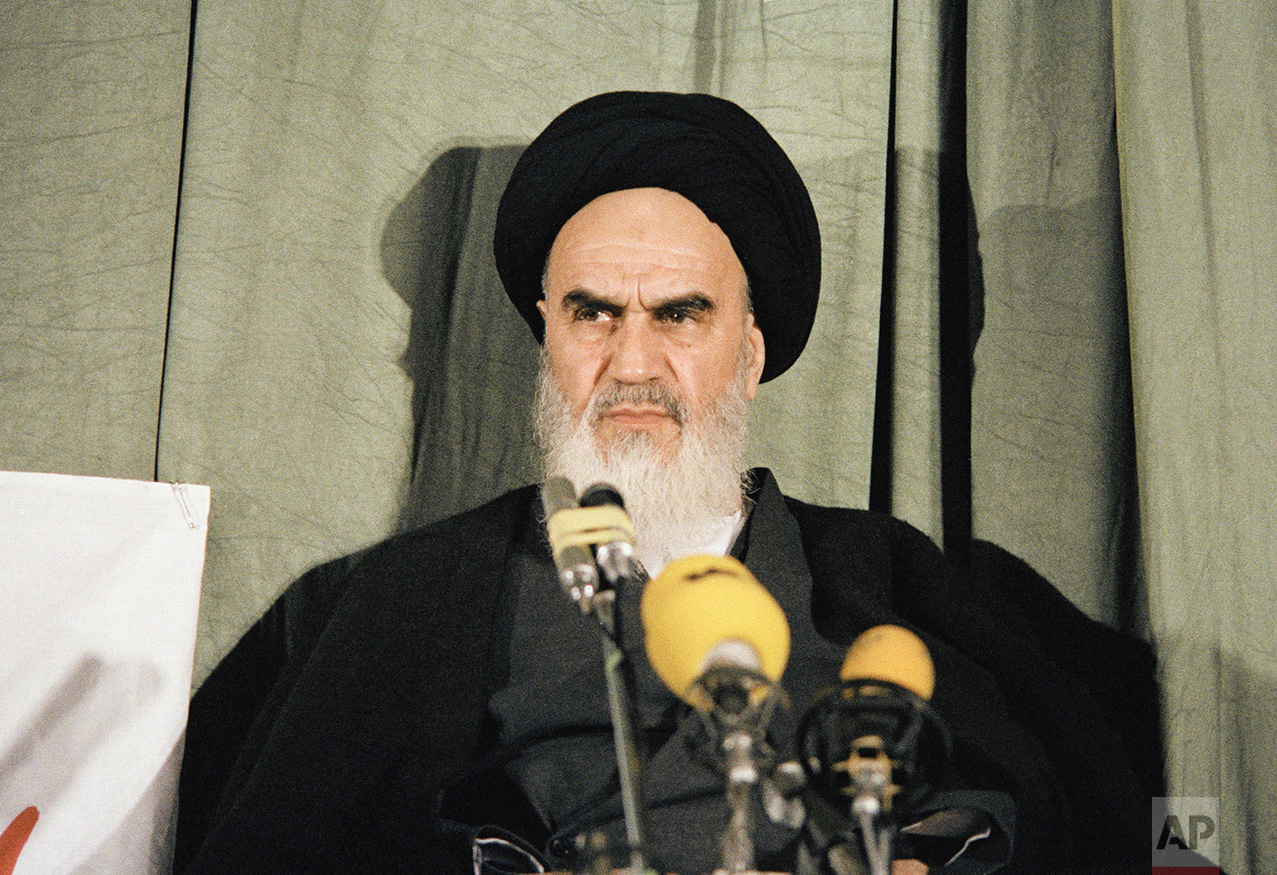

Шах Мохаммед Реза Пехлеви пришёл к власти в Иране в 1941-м после ввода в страну британских и советских войск и отречения от престола своего отца. В 1953-м был ненадолго свергнут, но вернулся. Оппозиция была подавлена. Единственной силой, противостоящей шаху, осталось духовенство, одним из ярких представителей которого был священник из Кума Рухолла Хомейни. Духовенство опиралось на самую бедную часть населения религиозных исламских общин, где авторитет шаха был минимальным. Хомейни был арестован 5 июня 1963-го, по Ирану прошла серия демонстраций и акций протеста, в результате силового разгона которых погибло от 86 (по официальной информации) до 15 тысяч (по информации протестовавших) человек. Хомейни был помещён под домашний арест, но через 8 месяцев вновь вышел на свободу и продолжил антишахскую деятельность. В ноябре 1964 года Хомейни был арестован и выслан из страны.

В эмиграции Хомейни продолжил антишахскую деятельность. Нефтяной бум, последовавший за кризисом 1973 года, стал причиной небывалой инфляции. Госаппарат был насквозь коррумпирован. В 1976 году шах решил заменить традиционный иранский календарь, теперь летоисчисление шло от восхождения Кира Великого на царский престол. Последней каплей стала противоречивая смерть 23 октября 1977 года в Эн-Наджафе старшего сына Хомейни — Мостафы. Хотя официальной версией смерти был сердечный приступ, версия об убийстве была более распространённой.

В 1977-м под давлением администрации президента США Джимми Картера шах ослабил репрессии против критиков режима и освободил несколько сотен политических заключённых. В Иране начали на легальной либо полулегальной основе появляться группы политической оппозиции: конституционалисты, марксисты и исламисты. В целом оппозиция группировалась вокруг идей наднационального «исламского социализма». Последователи Хомейни организовали Общество борющегося духовенства.

Непосредственным началом Исламской революции принято считать события января 1978 года в Куме (традиционно религиозном городе), когда демонстрация студентов против клеветнической статьи о Хомейни в государственной газете была расстреляна полицией. По официальным данным, в ходе усмирения беспорядков погибли 2 студента. По данным демонстрантов — 70 человек. По шиитской традиции, поминальные службы о погибшем идут 40 дней, и через 40 дней после разгона демонстрации в Куме, 18 февраля бунт вспыхнул в Тебризе (его подавление также привело к человеческим жертвам), затем всё повторялось: 29 марта и 10 мая и далее волнения возникали во всех крупных городах.

Шах, в надежде успокоить население, обещал провести свободные выборы в июне. Кроме того, Мохаммед Реза Пехлеви попытался предпринять срочные антиинфляционные меры, которые привели только к массовым увольнениям рабочих. Заводы начали простаивать. К ноябрю 1978 года экономика Ирана была окончательно подорвана массовыми стачками.

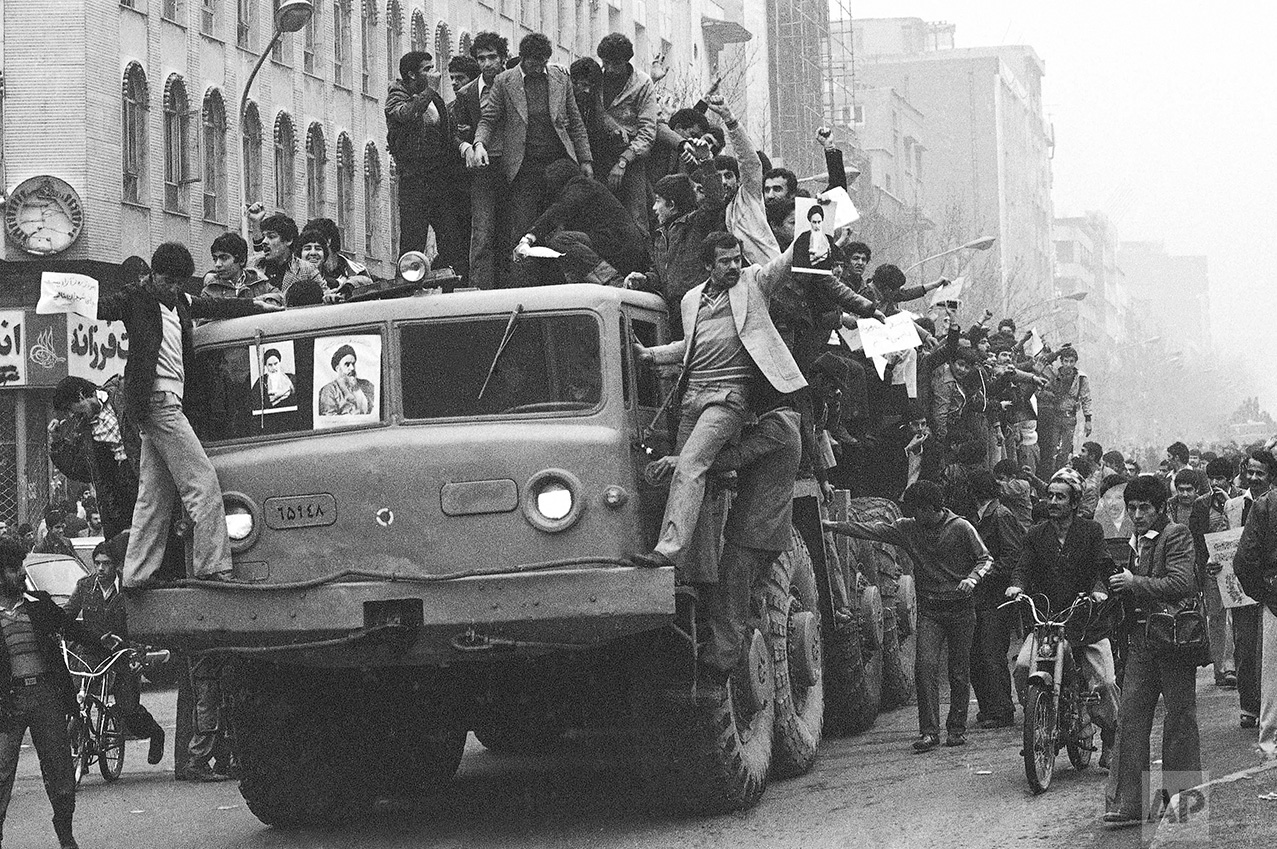

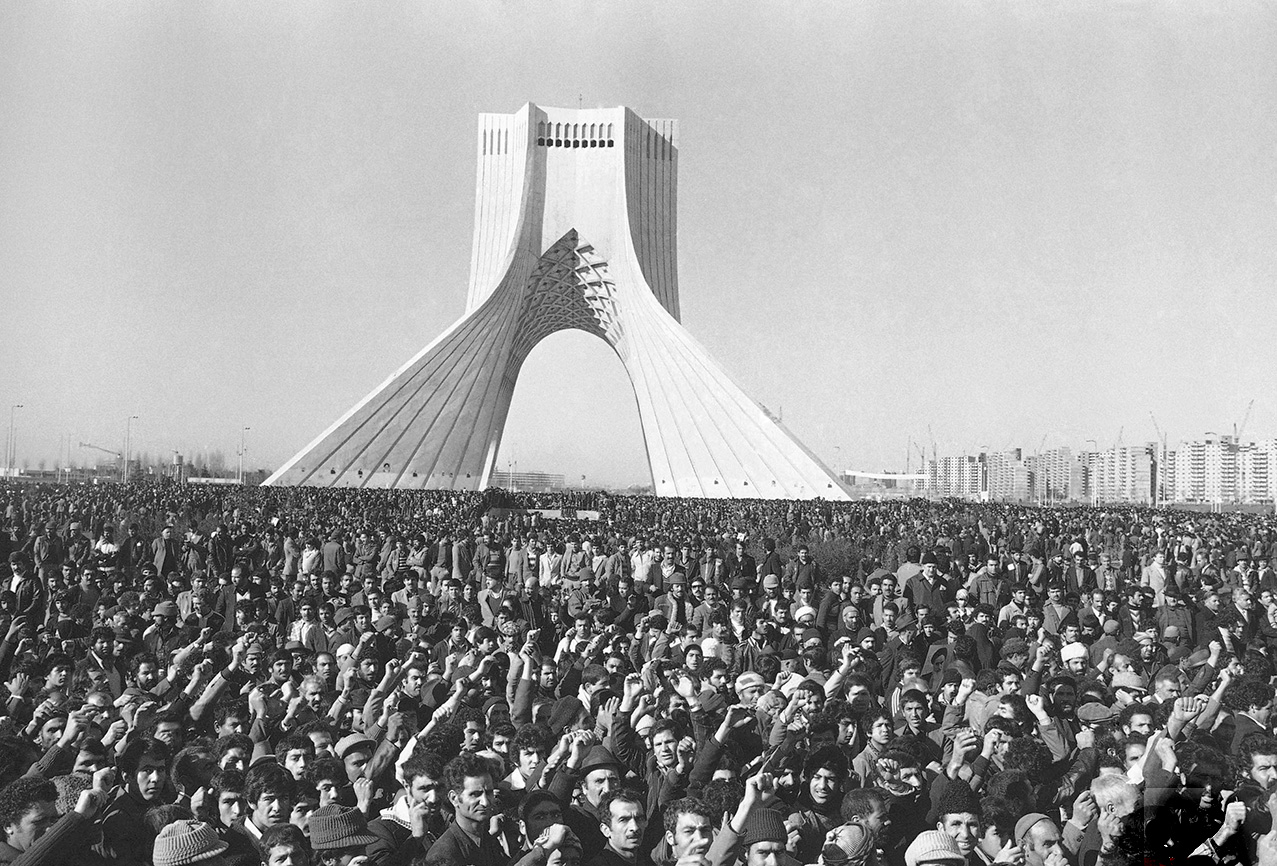

Властям не удалось взять ситуацию под контроль. Не в силах предпринять что-либо ещё, шах обратился за помощью к США. Однако Президент США Картер не решился оказать военную поддержку режиму Пехлеви, поскольку даже в западной прессе шах подвергался жёсткой критике за репрессии против оппозиции и нарушения прав человека. Советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский выступал за интервенцию, тогда как многие сотрудники Государственного департамента считали, что революцию уже невозможно предотвратить никакими средствами. После пожара в кинотеатре Рекс в Абадане 20 августа 1978 г., в результате которого погибло более 500 человек, в сентябре шах ввёл в стране военное положение, предусматривавшее запрет на любые демонстрации. Несмотря на запрет, массовая акция протеста прошла в Тегеране 8 сентября 1978. По информации протестующих, в разгоне акции участвовала техника. Погибли 84 мужчины и 3 женщины, по данным протестующих жертвы «Чёрной пятницы» исчислялись тысячами. Демонстрантов расстреливали из пулемётов с вертолётов. События в Тегеране послужили началом всеобщей забастовки работников нефтяной промышленности. В октябре практически все нефтедобывающие предприятия, НПЗ, нефтеналивные порты остановились. Вслед за этим, к концу года, прекратили работу все предприятия тяжёлой промышленности, машиностроения, металлургии. 2 декабря в Тегеране прошла 2-миллионная демонстрация с требованием сместить шаха. 16 января 1979 года Мохаммед Реза Пехлеви бежал из Ирана по настоянию премьер-министра Шапура Бахтияра. Премьер-министр Бахтияр распустил САВАК, освободил политических заключённых, а также велел армейскому начальству не препятствовать демонстрантам и пообещал в ближайшее время провести в Иране свободные выборы. Через некоторое время он связался с Хомейни и попросил его вернуться в Иран для помощи в составлении новой конституции.

1 февраля 1979 года аятолла Хомейни вернулся в Иран после 15-летней ссылки. В столичном аэропорту Мехрабад его встречали восторженные тегеранцы. На улицы города вышли миллионы людей с портретами аятоллы, кричащие «Шах ушёл, Имам пришёл!». В тот же день Хомейни отверг предложение Бахтияра о создании правительства «национального единства».

Сразу после приземления Хомейни направился на кладбище Бехеште-Захра, в южном пригороде Тегерана. Там он произнёс свою 20-минутную речь, в которой назвал «самого Бахтияра, его правительство, его парламент и всех его приспешников незаконными» и обещал «выбить зубы этому режиму». 4 февраля он сам назначил премьер-министра, которым стал Мехди Базарган. Бойцы сил правопорядка переходили на сторону последователей Хомейни. Командующий сухопутными войсками генерал Абдол Али Бадреи разработал план государственного переворота и установления военной диктатуры для реставрации власти шаха, однако время для него было уже упущено. 9 февраля в аэропорту Мехрабад произошёл бой между «хомейнистами» и лояльными Бахтияру шахскими гвардейцами, начавшийся с мелкого спора. Бой перекинулся на весь город и приобрёл уличный характер. Сторонники Хомейни взяли под контроль полицейские участки, военные части и начали раздавать оружие населению. В этих условиях фактического начала гражданской войны Высший военный совет (Генштаб) по инициативе генерала Аббаса Карабаги 11 февраля объявил о своём нейтралитете; командующий шахской гвардией генерал Али Нешат заявил о «солидарности с революцией». Попытку вооружённого сопротивления предпринял генерал Бадреи, но она была подавлена, сам Бадреи убит. Шапур Бахтияр бежал во Францию, убит в 1991-м.

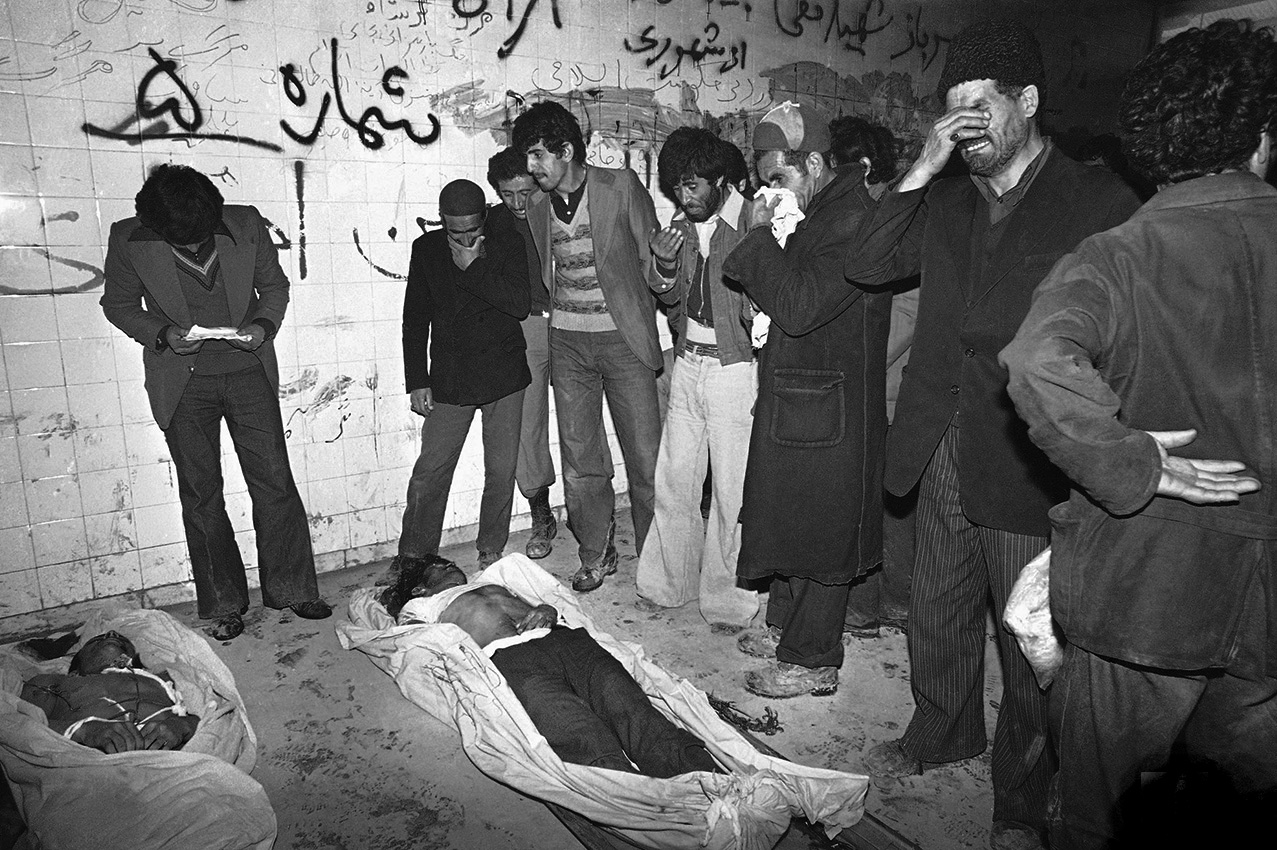

15 февраля 1979 года были казнены четыре шахских генерала — Нематолла Насири (экс-директор САВАК), Манучехр Хосроудад (командующий ВВС), Мехди Рахими (военный комендант и начальник полиции Тегерана), Реза Наджи (военный губернатор Исфахана). Уже к 28 февраля Хомейни лично распорядился судить всех тех военнослужащих, кто был близок к шаху и в какой-то мере выступил против «революционного» движения. В течение двух месяцев были расстреляны ещё 27 военачальников и высокопоставленных чиновников, в том числе генералы Надер Джаханбани, Хасан Пакраван, Насер Могадам, Амир Хосейн Рабии, Али Нешат, бывший премьер-министр Ирана Амир Аббас Ховейда, бывший министр иностранных дел Аббас-Али Халатбари, бывший мэр Тегерана Голям Реза Никпей.

Вскоре начались и репрессии против офицеров. По официальным данным, за первые восемь месяцев после революции были казнены 250 офицеров. Многих офицеров после скорого суда вешали на деревьях. Радикальные группировки только за два послереволюционных месяца убили более 20 тыс. так называемых «монархистов» (кадровых военнослужащих иранской армии и сотрудников САВАК).

По причине своей религиозной принадлежности преследованиям после исламской революции подверглись бахаи. Более двухсот бахаи были убиты, сотни брошены в тюрьмы и тысячи лишились работы, имущества и возможности получать образование. В 1983 году все организации бахаи были запрещены; этот запрет действует до сих пор.

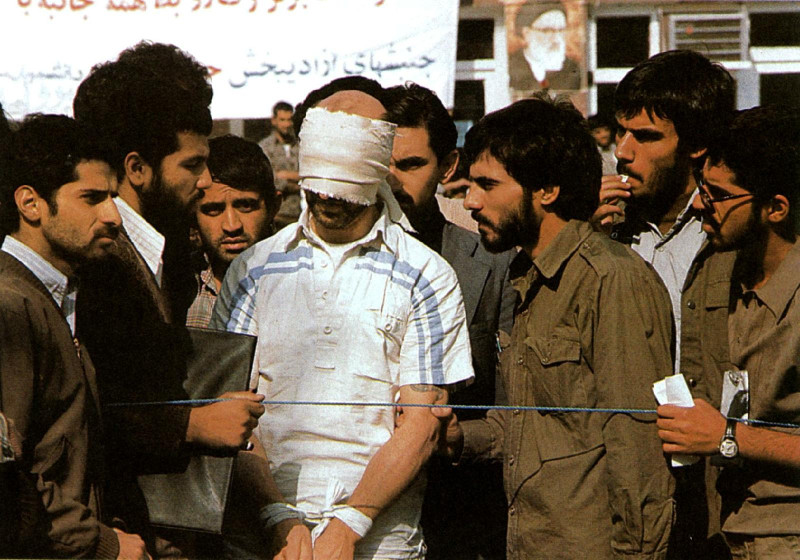

В 1982—1983 карательные органы исламской республики разгромили партию иранских коммунистов, несмотря на лояльность Туде к режиму Хомейни. Лидеры Туде во главе с Нуреддином Киянури обвинялись в шпионаже в пользу СССР и планировании государственного переворота, подверглись пыткам, прошли через процедуру публичных признаний и покаяний. Десятки партийных руководителей и активистов были приговорены к смертной казни и длительным срокам заключения.

Несмотря на репрессии, власти исламской республики длительное время не могли подавить вооружённое сопротивление радикальных антиклерикальных организаций — прежде всего ОМИН (лидер — Масуд Раджави) и Форкан (лидер — Акбар Гударзи). В эмиграции сторонники шаха во главе с генералом Овейси (командующий правительственными силами в «Чёрную пятницу») создали Иранское движение сопротивления, Армию освобождения Ирана и т.п.

4 ноября 1979-го Организацией мусульманских студентов было захвачено посольство США в Тегеране. В заложники было взято 66 американских дипломатических работников; шести американским дипломатам удалось избежать захвата и благодаря помощи канадских дипломатов они позднее были тайно вывезены из Ирана. Захватчики требовали от США выдать Ирану свергнутого шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, находящегося на лечении в нью-йоркской больнице.

Нападение на посольство США и взятие заложников было вопиющм нарушением дипломатического иммунитета. Президент Джимми Картер квалифицировал нападение на посольство США актом терроризма. США потребовали от Ирана немедленного освобождения американского посольства и удерживаемых дипломатов. Но возглавляемое аятоллой Хомейни правительство отвергло требование США и поддержало захвативших посольство радикалов.

19—20 ноября 1979 года были освобождены 13 заложников — женщины и чернокожие сотрудники посольства.

В США против военной операции выступал госсекретарь Сайрус Вэнс. Он пытался добиться освобождения заложников. Однако другие советники убедили Картера в успехе такой операции. Когда было решено провести военную операцию по освобождению заложников, Вэнс в знак протеста ушёл в отставку. Операция, начавшаяся 24 апреля 1980 года, закончилась провалом — военный вертолёт столкнулся со стоявшим на аэродроме самолётом; погибли восемь американских военнослужащих.

Проваленная весной 1980 года операция по спасению заложников и неспособность разрешить конфликт стали одной из причин сокрушительного поражения Картера на выборах 1980 года.

Смерть шаха Мохаммеда Реза Пехлеви 27 июля 1980 года и начавшаяся в сентябре ирано-иракская война побудили иранское правительство вступить в переговоры с США. Посредниками выступили Алжир и Великобритания.

Заложники были освобождены согласно Алжирским соглашениям, при этом было установлено, что США не будут вмешиваться во внутренние дела Ирана, разморозят банковские счета страны и снимут торговые санкции. Обе стороны согласились на создание арбитражного искового трибунала для разрешения конфликтов. 20 января 1981 года 52 дипломата, остававшихся в заложниках, были освобождены, пробыв в заключении 444 дня (ранее, 11 июля 1980 года, один американский дипломат был освобождён иранскими властями по причине серьёзной болезни).

Также было освобождено небольшое количество заложников, не являющихся дипломатическим персоналом; последний из них был освобождён к концу 1981 года. Иран надолго стал одним из главных врагов США.

Эту новость я услышал у костра на снегу через приёмник в каком-то коротком лыжном турпоходе. Ну, обсудили, как положено, особого значения не придали и даже забыли на время. Ну, ограниченный контингент, в первый раз, что ли... А обернулось всё эвон как! Десять лет сражений-поражений, говорят, одна из причин развала СССР, говорят, погибло миллион афганцев и 15-16 тысяч советских...

На этой войне погиб и мой друг и однокурсник Женька Аршинов. Мы с ним иногда больше суток подряд играли вдвоём в дурака, игнорируя лекции, пили дешёвый портвейн, он дымил сигаретой, на каникулах рванули в Питер, в гости к моему однокласснику, осмотрели град Петра, а оттуда в Таллин. И всё в поездах, где тоже играли на весьма небольшие деньги. Я проиграл ему рублей 100 (2 стипендии), а он взял только десять, а я пообещал отдать потом, как разбогатею. И так и не отдал, мы после института уже не встретились...

Афган...

27 апреля 1978 года в Афганистане началась Апрельская (Саурская) революция, к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), молодые марксисты азиатского варианта.

У них оказалась мощная оппозиция - народ был сильно исламизированым и весьма отсталым в социальном отношении Гражданская война началась немедленно.

Уже 8 мая 1978 года афганское правительство официально обратилось к советскому правительству с просьбой срочно направить в Афганистан советских советников. Сотрудники КГБ СССР выехали в Афганистан во второй половине мая 1978 года. 5 августа 1978 года было подписано соглашение о сотрудничестве между КГБ СССР и органами безопасности ДРА, которое предусматривало, что афганским силам безопасности будет оказана советническая помощь.

1979 год был "чёрным" для дипломатии СССР. Из союзников ушёл Египет, в Иране исламисты убивают коммунистов, Китай напал на Вьетнам, в Европе появились ракеты средней дальности. В марте 1979 года, во время мятежа в городе Герат, последовала первая просьба афганского руководства о прямом советском военном вмешательстве (всего таких просьб было около 20). Но комиссия ЦК КПСС по Афганистану доложила Политбюро ЦК КПСС о негативных последствиях прямого советского вмешательства, просьба была отклонена.

Однако СССР помогал иначе - оружием, число советских советников (в том числе военных) в Афганистане увеличено с 409 человек в январе до 4500 к концу июня 1979 года. А афганским оппозиционерам пришла помощь из США. На территории Пакистана в лагерях афганских беженцев были развёрнуты центры специальной подготовки вооружённых группировок.

В Афганистане революционеры перессорились, в сентябре 1979-го лидер НДПА Нур Мохаммад Тараки был арестован и затем убит по приказу отстранившего его от власти Хафизуллы Амина. При Амине в стране развернулся террор не только против исламистов, но и против членов НДПА, бывших сторонниками Тараки. Репрессии коснулись и армии, что вызвало массовое дезертирство и мятежи. Власть была близка к падению. В НДПА углублялись противоречия между фракциями «Хальк» и «Парчам». Амин на словах высказывался за дальнейшее расширение сотрудничества с Советским Союзом, а на деле предпринимал попытки наладить контакты с США. И он по-прежнему звал войска СССР на помощь (семь раз лично Амин просил помощи войсками). И советские войска пришли!

В начале декабря 1979 года в Баграм был направлен так называемый «Мусульманский батальон» — отряд особого назначения ГРУ — специально созданный летом 1979 года из советских военнослужащих среднеазиатского происхождения выполнения особых задач в Афганистане. В первых числах декабря 1979 года министр обороны СССР Д. Ф. Устинов сообщил узкому кругу, что в ближайшее время будет, очевидно, принято решение об использовании советских войск в Афганистане.

С 10 декабря по личному приказу Устинова проводилось развёртывание и мобилизация частей и соединений Туркестанского и Среднеазиатского военных округов. По сигналу «Сбор» была поднята 103-я Витебская гвардейская воздушно-десантная дивизия, которой отводилась роль основной ударной силы в предстоящих событиях.

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение о вводе войск. Вероятно, оно было утверждено 13 декабря «задним числом». Вероятно, решение было подготовлено ещё 10 декабря, причём Громыко, Устинов и Андропов поставили его осуществление в зависимость от возможного исхода голосования в НАТО о размещении ракет Першинг-II в Европе. И члены Политбюро датировали решение об Афганистане 12 декабря — тем днём, когда в Брюсселе государства — члены НАТО приняли решение разместить в Западной Европе почти 600 новых ракет.

Единственным членом Политбюро, не поддержавшим решение об отправке советских войск в Афганистан, был А. Н. Косыгин, и с этого момента у него начались неприятности. Многие военные тоже были против - начальник Генерального штаба Н. В. Огарков, также C. Ф. Ахромеев, В. И. Варенников, Е. М. Примаков и О. Т. Богомолов.

Когда свергли Тараки, Брежнев лично поздравил Амина с тем, что он стал главой Афганистана, и лично попросил его, чтобы Тараки не репрессировали; однако, того всё-таки убили. Брежнев и Андропов решили ликвидировать Амина и отомстить за ликвидацию Дауда и Тараки (немало людей из КГБ СССР тоже было убито).

13 декабря 1979 года была сформирована оперативная группа Министерства обороны по Афганистану во главе с С. Ф. Ахромеевым, приступившая к работе в Туркестанском военном округе с 14 декабря.

Первоначально операцию по отстранению Амина от власти планировали в КГБ СССР. Планом предусматривалось силами спецподразделений КГБ СССР, «мусульманского батальона» (он же 154-й отдельный отряд специального назначения) и подразделений десантников 13 декабря совершить марш из Баграма в Кабул и с ходу захватить все ключевые точки в городе, включая резиденцию «Арк», в которой на тот момент располагался Амин.

Амина и его племянника Асадуллу, руководившего службой безопасности КАМ, планировалось нейтрализовать с помощью заранее внедрённого агента. Он должен был подмешать в их пищу спецсредство. Рассчитывали, что, когда оно начнёт действовать, во дворце поднимется паника, советские подразделения выдвинутся из Баграма и захватят резиденцию Амина. В полдень, 13 декабря ядом их накормили. Подразделениям дали команду на захват объекта «Дуб» (дворец Арк в центре Кабула, где тогда была резиденция главы государства). Но вскоре последовала команда «Отбой», поскольку на Амина яд не подействовал вообще, а его племянник почувствовал себя плохо лишь на следующее утро. Асадуллу отправили на лечение в СССР. После смены власти он оказался вначале в Лефортовской тюрьме, а затем был депортирован в Афганистан и расстрелян «парчамистами».

14 декабря в Баграм был направлен батальон 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка для усиления батальона, который с 7 июля 1979 года охранял в Баграме советские военно-транспортные самолёты и вертолёты. Одновременно Б. Кармаль и несколько его сторонников были тайно привезены в Афганистан 14 декабря и находились в Баграме среди советских военнослужащих. После отмены операции Кармаля срочно вернули в СССР.

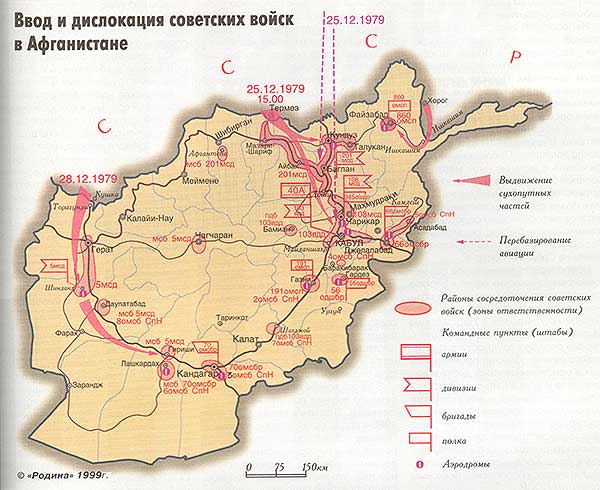

До 25 декабря 1979 года в Туркестанском военном округе были подготовлены к вводу в Афганистан полевое управление 40-й общевойсковой армии, 2 мотострелковые дивизии, армейская артиллерийская бригада, зенитно-ракетная бригада, десантно-штурмовая бригада, части боевого и тылового обеспечения, а в Среднеазиатском военном округе — 2 мотострелковых полка, управление смешанного авиакорпуса, 2 авиаполка истребителей-бомбардировщиков, 1 истребительный авиаполк, 2 вертолётных полка, части авиационно-технического и аэродромного обеспечения.

В качестве резерва в обоих округах были отмобилизованы ещё три дивизии. В части и соединения 40-й общевойсковой армии по состоянию на 27 декабря 1979 года было призвано из Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана более 32 тысяч военнослужащих запаса и получено более 9 тысяч автомобилей. Личный состав 5-й мотострелковой дивизии на 43,5 % состоял из представителей местных национальностей, а в 108-й мотострелковой дивизии 64% были представителями местных национальностей.

Границу с Афганистаном было приказано перейти в 15:00 мск (17:00 кабульского времени) 25 декабря 1979 года.

Утром 25 декабря 1979 года первым на территорию ДРА был переправлен 781-й отдельный разведывательный батальон 108 мсд. Следом за ним переправился 4-й десантно-штурмовой батальон, которому была поставлена задача по охране перевала Саланг. Потери начались уже через 2 часа. В ущелье машина переавернулась, погибли 8 солдат.

В тот же день началась переброска частей 103-й ВДД на аэродромы Кабула и Баграма. На Кабульский аэродром первыми высадились десантники 350 гвардейского парашютно-десантного полка под командованием подполковника Г. И. Шпака. При посадке один из самолётов Ил-76 с десантниками разбился, погибло 10 членов экипажа и 37 десантников.

В Кабуле части 103-й ВДД к полудню 27 декабря взяли под свой контроль аэропорт, блокировав афганскую авиацию и батареи ПВО. Другие подразделения этой дивизии сосредоточились в назначенных районах Кабула, где получили задачи по блокированию основных правительственных учреждений, афганских воинских частей и штабов, других важных объектов в городе и его окрестностях. Над баграмским аэродромом после стычки с афганскими военнослужащими установили контроль 357-й гвардейский парашютно-десантный полк и 345-й гвардейский парашютно-десантный полк. Они также обеспечивали охрану Б. Кармаля, которого с группой ближайших сторонников вновь доставили в Афганистан 23 декабря.

В 19 часов 15 минут 27 декабря 1979 года группа отряда «Зенит» КГБ СССР под командованием Бориса Плешкункова взорвала колодец центрального узла связи с важнейшими военными и гражданскими объектами Кабула. После этого советские спецподразделения взяли штурмом дворец Амина Тадж-Бек, операция продолжалась 40 минут, во время штурма Амин был убит. Агентам СССР перед штурмом было приказано одеть белые повязки, но десантники не разбирались в таких тонкостях и перебили многих.

Тогда же бойцами отряда «Зенит» была захвачена тюрьма Пули-Чархи, из неё был освобождён ряд политзаключённых, в том числе семья убитого Нур Мохаммада Тараки. Также бойцы «Зенита» и подразделения 103-й воздушно-десантной дивизии и 345-го отдельного парашютно-десантного полка взяли под контроль воинские части кабульского гарнизона, радиотелецентр, центральный телеграф, министерство внутренних дел, спецслужбы КАМ. Комплекс зданий генерального штаба афганской армии, был штурмом захвачен 7-й парашютно-десантной ротой 350-го гвардейского парашютно-десантного полка. Возглавлял генеральный штаб афганской армии Мухаммед Якуб, преданный Амину его родственник, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Нейтрализация Якуба была поручена командиру 103 гв. ВДД генералу Ивану Рябченко. Непосредственно перед началом операции «Шторм-333» генерал Рябченко, вместе со специально отобранными офицерами, братьями Лаговскими, отправились на приём к Якубу, якобы для уточнения мест расположения подразделений советской армии. Когда прогремел взрыв колодца связи, послуживший сигналом к началу операции, Якуб все понял, группа офицеров во главе с генералом И. Рябченко захватила кабинет Якуба и там оборонялась до прибытия помощи. Якуб был убит, как говорят, афганцем-парчистом.

В ночь с 27 на 28 декабря в Кабул из Баграма под охраной сотрудников КГБ и десантников прибыл новый афганский лидер Б. Кармаль. Радио Кабула передало обращение нового правителя к афганскому народу, где был провозглашён второй этап «революции».

29 декабря отдельная рота отряда обеспечения движения из состава 201 МСД САВО основала базовый лагерь в 5 километрах от афганского города Мазари-Шариф и взяла под контроль дорогу и перевал.

Война только началась...

В период правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в Иране были подавлены два крупных курдских восстаниz - в 1946-м и 1967-м. Курдские политические организации с энтузиазмом поддерживали анти-шахскую революцию, которая в феврале 1979 года привела к власти шиитское духовенство во главе с аятоллой Хомейни. Но надежды курдских лидеров не оправдались — новое политическое руководство Ирана не одобряло сепаратизм.

Курды-сунниты воздержались при голосовании за создание исламской республики в апреле 1979 года. Этот референдум не предусматривал региональной автономии для национальных меньшинств.

Курдам было отказано в участии в Совете экспертов, который отвечал за написание новой конституции. Аятолла Хомейни запретил Абдул Рахман Гассемлу, избранному представителю региона, принять участие в первом заседании Совета экспертов. Таким образом, в новой иранской конституции курды были лишены своих политических прав, поскольку большинство из них принадлежало к суннитской ветви ислама.

Полномасштабное восстание было неизбежно. Кроме того, в марте 1979 года «ДПИК» («Демократическая партия Иранского Курдистана») сформулировала и публично провозгласила план из восьми пунктов по независимости курдов.

Восстание началось в середине марта 1979 года, когда протестующие курды взяли под свой контроль штаб полиции, армейские базы и части армейских казарм в Сенендедже после попыток военных их разогнать. Курдские племена захватили город Паве. Беспорядки распространились и на другие регионы, где преобладало курдское население. Курды захватили города и армейские гарнизоны, пытаясь не допустить введение армейских частей, а именно в города Дивандере, Секкез и Мехабад. Многие курдские лидеры ушли в подполье после того, как Хомейни приказал их арестовать. В иранских газетах сообщалось, что число убитых достигало 600 человек.

С апреля 1979 г. начались бои между курдскими группировками и силами безопасности иранского правительства. Курдские силы включали, прежде всего («ДПИК») и левую «Комала» (Революционную организацию курдских трудящихся).

К концу апреля между курдскими и азербайджанскими группировками в этом районе вспыхнули межрелигиозные столкновения. Одним из активных участников боевых действий было азербайджанское племя карапапахов. 20 апреля - т.н. "Сулдузская резня". Город Сулдуз всегда был азербайджанским, но в 1967 году по приказу шаха сменили название на Некаде, хотя чаще его называют прежним именем. Азербайджанцы не слишком дружили ни с шахским правительством, ни с новым революционным, ни с курдами, и впрямую утверждают, что новые власти натравили курдов на них. Это неправда, но 20 апреля курды действительно пытались захватить город. Азербайджанские ополченцы 4 дня вели бои в городе, потом им пришло на помощь ополчение из Урмии во главе с имамом Урмии Моллой Хасани. Город отстояли, погибло от 700 до 2000 жителей (по официальным данным - 100-300).

У курдов иная версия. Азербайджанцев в городе было 65%, остальные - курды, новые власти начали приглашать шиитов-азербайджанцев в Корпус стражей исландской революци, те, получив оружие, начали разборки с курдами. К тому же все должности в гороже держали шииты.

3 июля 1979 года в городе Ширазе аятолла Садек Хальхали издал указ о казни 14 торговцев наркотиками и ряда лиц, обвиняемых в совершении преступлений при шахе и в период революции. Были арестованы 24 человека, 16 из которых были приговорены к смертной казни, но приговоры двоим из них были заменены на пожизненное заключение. Среди казнённых была одна женщина, арестованная в тот же день. Несмотря на то, что её дело не было рассмотрено в суде, она была приговорена к смертной казни в течение часа.

Между тем организации и партии Ахваза, требовавшие автономии арабам, тоже начали выступать с требованием предоставления автономии арабского региона Ахваз. Однако, Совет Исламской революции издал указ о роспуске всех арабских организаций и партий. После столкновений между КСИР и вооружёнными арабскими группировками в районах Ахваза, Революционный совет приказал разоружить эти группы. Вооружённые группы отказались сдавать оружие. Это привело к кровавым столкновениям между ними и КСИР 19 мая 1979 года, известным как «Чёрная среда», унесшим жизни сотен жителей Ахваза. По оценкам некоторых источников, 700 человек погибли в результате массовых казней в городе Хорремшехр. Примерно через три месяца после этого на стадионе «Хафаджи» были казнены около 300 членов «Освободительной армии Ахваза» и некоторые шейхи арабских племен, которые поддерживали мятежников, требовавших автономии.

В середине августа 1979 года, без достаточной подготовки и несмотря на совет армии, силы КСИР двинулись на удерживаемый курдами город Паве. Они попали в засаду и понесли потери. Поражение побудило Хомейни прислушаться к мнению руководителей армии и правительства. Хомейни, действуя в качестве главнокомандующего вооруженными силами, в своем заявлении от 17 августа 1979 года объявил джихад и издал фетву против иранских курдов, а ключевые курдские националистические деятели были объявлены «врагами государства» (такие как Гассемлу). Хомейни назвал ДПИК «партией сатаны». Режим объявил членство в партии преступлением против Ирана и, следовательно, наказуемым по исламским и иранским законам. Затем правительство начало трёхнедельную кампанию по зачистке курдских опорных пунктов, в основном Секкеза и Мехабада.

20 августа 1979 года правительственная армия начала осаду Мехабада. К 30 августа стало известно, что им удалось полностью окружить город, и начались трёхдневные переговоры. После того, как переговоры не увенчались успехом, правительственные войска атаковали город 3 сентября при поддержке истребителей F-4 и более 100 танков. Опираясь на артиллерийскую мощь, после нескольких часов боев им удалось захватить город. Поражение в Мехабаде стало серьёзным ударом для иранских курдов, и впоследствии иранские силы продолжили наступление на меньший город Бане. Во время осады Мехабада погибло более 500 человек.

Оборонные позиции курдских повстанцев, несмотря на сильное сопротивление, были подавлены мощью правительственных сил, которые использовали тяжелую артиллерию, танки и авиацию. Несмотря на тяжелые потери, основная масса курдов избежала смерти, они отступили в горы. Шесть недель спустя курды возобновили наступление, вернувшись в Мехабад и начав уличные бой с танковыми войсками Ирана с помощью коктейлей Молотова и РПГ. В конце ноября курды также напали на Сенендедж, Секкез и другие курдские города.

В ноябре 1979 года иранское правительство призвало к прекращению огня, но мирные переговоры снова сорвались из-за продолжающихся, хотя и в меньшем масштабе, требований курдов о самоуправлении.

В своем выступлении 17 декабря 1979 года Хомейни назвал концепцию этнического меньшинства противоречащей исламским доктринам. Он также обвинил тех, кто не желает объединения мусульманских стран, в создании проблемы национализма среди меньшинств. Его взгляды разделяли многие представители духовенства.

К власти пришла новая иранская администрация президента Абольхасана Банисадра. В конце января 1980 года подразделения Революционной гвардии безуспешно сражались с повстанцами в регионе, что привело к тупиковой ситуации, которая продлилась до весны. К маю 1980 года курды все ещё контролировали большую часть дорог региона, сельские районы и снова заняли город Мехабад. В «ДПИК» заявили, что в их рядах числятся более 7000 воинов.

И в Ираке c курдами было не всё так просто. В войне 1974-1975 года курды Ирака потерпели поражение от иракских войск. ДПК (Демократическая партия Курдистана была на грани гибели, Мустафа Барзани и его сыновья Идрис и Масуд бежали в Иран. Образовавшийся вакуум власти заполнил их идеологический противник Джалал Талабани, который вместе со своими сторонниками-леваками объявил в Дамаске о создании Патриотического союза Курдистана (ПСК).

22 мая 1975 года Талабани встретился в кофейне «Глигла» в Аум-Рмане, Дамаск, с Аделем Мурадом, Фуадом Маусмом и Абдулом Разаком Файли. В тот день ПСК объявила о своём создании через сирийские и ливанские СМИ. На следующий день Талабани посетил Берлин в Западной Германии и встретился с тремя другими соучредителями: Навширваном Мустафой, Омаром Шехмусом и Камалем Фвадом, а также с некоторыми другими активистами. 1 июня 1975 года в Берлине было объявлено о создании ПСК, и было решено, что 1 июня станет годовщиной основания Патриотического союза Курдистана (ПСК).

ПСК представлял собой коалицию по меньшей мере из пяти отдельных политических образований, наиболее значимыми из которых были Талабани и его ближайшие последователи, подпольная марксистско-ленинская группа Навширвана Мустафы Комала и Социалистическое движение Курдистана (КСМ), сформированное представителями революции Айлул, которые нашли убежище в Иране в 1975 году, включая Омера Дабабу, Али Аскари, доктора Халида и др. После своего создания ПСК получила поддержку городских интеллектуалов Иракского Курдистана, отчасти благодаря тому, что пятеро из семи её основателей были докторами наук и учёными.

Несмотря на ужасные трудности, с которыми столкнулись курды в целом, межкурдская вражда не прекратилась и после войны 1974–1975 годов, поскольку в 1976–1977 годах группы ДПК несколько раз устраивали засады и убивали бойцов ПСК. Талабани поклялся отомстить и в разные моменты отдавал приказы своим войскам открывать огонь по любым подразделениям ДПК, но его войска были слабее по сравнению с ДПК. Вражда и раскол продолжались до конца 1970-х годов, поскольку ДПК, ПСК и ДПК-1 боролись за влияние и финансирование со стороны соседних государств.

В начале ирано-иракской войны Саддам Хусейн публично хвастался, что «курдские организации никогда ничего не добьются, поскольку они безнадежно разобщены друг с другом и подчиняются иностранным державам». В апреле 1981 года Демократическая партия Курдистана, Коммунистическая партия Ирака и недавно созданная Социалистическая партия Курдистана объединились, чтобы атаковать позиции ПСК в провинции Эрбиль. В следующем месяце ПСК нанесла ответный удар, убив 50 коммунистов и взяв в плен ещё 70. Каждая из сторон обвиняла другую в том, что она находится на содержании Багдада и даже Анкары.

В январе 1980 г. ввод главных сил СССР (около 50 тыс. человек) в основном был завершён.

9-11 января 1980 г. - операция советских войск по подавлению мятежа 4-го артиллерийского полка ВС Афганистана в районе населенного пункта Нахрин в провинции Баглан. Мятеж был подавлен.

10-11 января 1980 г. - операция советских войск по подавлению мятежа артиллерийских частей 20-й дивизии ВС Афганистана в Кабуле. Мятеж был подавлен.

14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с протестом против "иностранной вооруженной интервенции в Афганистане", призвав в немедленному и полному выводу советских войск с территории ДРА.

20 января президент США Джимми Картер заявил о бойкоте Соединенными Штатами летней Олимпиады 1980 года в Москве в качестве ответной меры на введение советских войск в Афганистан (в итоге игры бойкотировала 61 страна).

29 февраля - 12 марта 1980 г. - операция советских войск и подразделений ВС Афганистана в провинции Кунар против отрядов моджахедов под командованием полевого командира Асил-Хана и перешедшего на их сторону 30-го горно-пехотного полка афганской армии. 29 февраля 1980 г. произошел ожесточенный бой возле кишлака Шигал, в ходе которого погибли 37 военнослужащих 317-го полка ВДВ. Моджахеды и мятежники оттупили в горы.

В 1-й половине 1980 г. группировка советских войск была усилена 201-й мсд и двумя отдельными мотострелковыми полками. Её общая численность составила 81,8 тыс. человек, в том числе 79,8 тыс. военнослужащих.

9-12 апреля 1980 г. - наступление советских войск в Панджшерском ущелье в провинции Парван против отрядов моджахедов под командованием Ахмад Шах Масуда. Моджахеды понесли большие потери, а сам Ахмад Шах был ранен, однако, вскоре ему удалось вернуть себе контроль над Панджшерским ущельем.

Май 1980 г. - операция советских войск в провинции Кунар против отрядов Исламской партии Афганистана. 11 мая 1980 г. произошел ожесточенный бой в ущелье Печдара возле кишлака Хара, в ходе которого погибло 46 военнослужащих 66-й отдельной мотострелковой бригады. Полностью взять под контроль ситуацию в провинции Кунар не удалось.

Май 1980 г. - операция советских войск в провинции Кунар против отрядов Исламской партии Афганистана. 11 мая 1980 г. произошел ожесточенный бой в ущелье Печдара возле кишлака Хара, в ходе которого погибло 46 военнослужащих 66-й отдельной мотострелковой бригады. Полностью взять под контроль ситуацию в провинции Кунар не удалось.

3 августа 1980 г. - ожесточенный бой попавших в засаду подразделений 201-й мотострелковой дивизии с отрядом моджахедов под командованием полевого командира Вазира Хистаки возле кишлака Шаеста в провинции Бадахшан. В ходе боя погибли 49 советских военнослужащих.

14 ноября - 5 декабря 1980 г. - операция советских войск под названием «Удар», проводимая в провинциях Кабул, Парван и Бамиан против отрядов моджахедов. Установлен контроль над рядом населенных пунктов.

Первая гражданская война в Чаде длилась 15 лет. Наконец, закончилась. Началась она в 1965-м как восстание против диктаторского правления президента Франсуа Томбалбая и продолжилась и после государственного переворота 1975 года, в ходе которого Томбалбай был убит. В войне приняли участие различные фракции и военизированные группировки, пользовавшиеся поддержкой США, Франции и Ливии. 21 августа 1979 года стороны конфликта провели переговоры в Нигерии. В результате переговоров было подписано Лагосское соглашение. В ноябре 1979 года, после длительных международных усилий, в Нджамене было образовано коалиционное правительство, включавшее как южан, так и северян (не менее десяти фракций). Президентом страны стал Гукуни Уэддей, вице-президентом — Абделькадар Камуге (соратник Маллума), Хиссен Хабре получил пост министра обороны. Реально же перемирие продолжалось всего несколько месяцев, после чего бои между фракциями Уэддея и Хабре возобновились и привели к полному разрушению Нджамены и бегству многих её жителей в соседний Камерун. Бои прекратились после того, как Ливия ввела в Чад свои войска и вытеснила силы Хабре из Нджамены, оставив Гукуни Уэддея президентом. В 1983 году Каддафи потерял интерес к делам Чада, вывел ливийские войска из страны, после чего силы Хабре немедленно взяли Нджамену и свергли правительство Уэддея. Президентом стал Хиссен Хабре.