Э.Г. Бернгардт

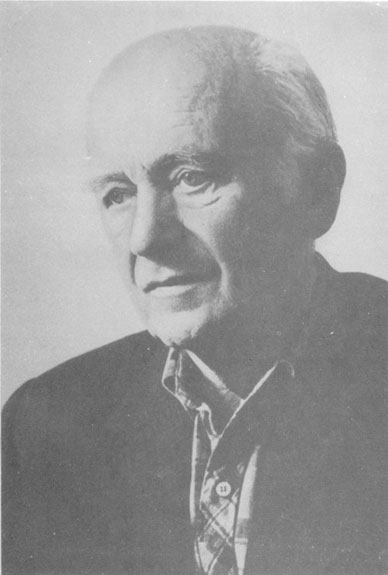

Академик Б.В. Раушенбах. — М., 2000. — 270 с, илл. — (Штрихи к судьбе народа. Кн. II).

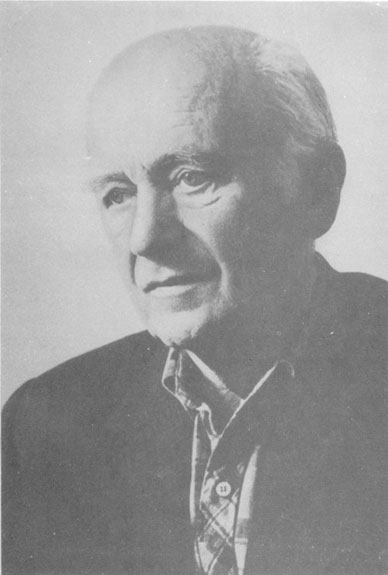

Перед вами вторая из задуманных книг, повествующих о судьбах российских немцев с их собственных слов. В основе книги — беседы автора с известным ученым и создателем космической техники, академиком Российской Академии наук, почетным президентом Общественной Академии наук российских немцев Борисом Викторовичем Раушенбахом и его женой — Верой Михайловной Раушенбах. В приложениях к книге представлены некоторые работы Б.В. Раушенбаха, а также фрагменты книги Я. Голованова "Королев: Факты и мифы", дающие представление о взаимоотношениях С.П. Королева и Б.В. Раушенбаха.

Книга приурочена к 85-летию академика Б.В. Раушенбаха.

Автор — многолетний активист движения российских немцев за национальное возрождение.

ISBN 5-93227-003-9

© Общественная Академия наук российских немцев, 2000

© Э.Г. Бернгардт, автор, 2000

© Р.Р. Вейлерт, художник, 2000

Это авторский вариант. Незначительно, но он всё же отличается от печатного — Хл.

| «Это не дороги, которые мы выбираем,

это нечто, сидящее в нас, делает нас такими.» О. Генри «Дороги, которые мы выбираем» |

Книга об академике Раушенбахе задумывалась в форме биографической повести. Канву сюжета, подобно кольцам на срезе дерева, должны были составить несколько «ключевых» дней из жизни Бориса Викторовича.

Но оказалось, что книга о нем («Постскриптум») уже практически подготовлена к печати. И Борис Викторович на просьбу издателя принять участие в создании книги ответил: «Согласен участвовать в работе над книгой о судьбе российских немцев в рамках серии «Штрихи к судьбе народа»...». В силу этого автор не считал своей целью подробное жизнеописание академика Раушенбаха, уповая на то, что эта задача решена в «Постскриптуме». На первое место вышел «немецкий аспект»...

В конце XIX века, следуя замыслу Александра III, властелина «одной шестой земли с названьем кратким Русь», вышли первые тома Русского Биографического словаря. Примерно 1/6 часть его персонажей, вписавших славные страницы в русскую историю, имели немецкие фамилии. Это отражало свершившийся факт: немцы стали неотемлимой частью российской действительности. И потому естественно, что «тень люциферова крыла», накрывшая Россию в XX столетии, наложила свою дьявольскую печать и на их судьбу.

Сначала Узаконения царского правительства от 2 февраля и 13 декабря 1915 года и 6 февраля 1917 года вычленили их из верноподданных Его Величества в «неприятельских состоящих в русском подданстве германских выходцев». Затем сталинский геноцид и антинемецкая пропаганда его наследников спрессовали их в отделный этнос. Почему? Зачем? Что проку от этих вопросов...

Хороший газон, как известно, стригут 300 лет. Человек — не травинка, но не для него ли, уникальной, неповторимой личности, каждый народ создает традиции, хранит свои обычаи? Они играют роль благодатной почвы для развития лучших качеств личности. Славная история собственного народа — не самая ли надежная опора в жизни?!

Увы, долгие годы российские немцы были лишены своего культурно-исторического наследия. И только в последнее время, наконец, вышел целый ряд книг по истории российских немцев. Можно считать, что в общих чертах портрет судьбы нашего народа уже написан. Написан в основном мрачными красками. Иначе не могло и быть — ХХ век пронесся над нами смерчем геноцида.

Но тем, кто уцелел, их детям и внукам жизнь, хочется верить, дарована для счастья и созидания. А счастье нельзя построить на одних трагических воспоминаниях. Нужны светлые тона, яркие краски. Все это есть в нашей истории. Реальность, созданная волей и энергией лучших представителей нашего народа, дает возможность дополнить описание нашей судьбы жизнеутверждающими штрихами.

Основу 1-ой книги серии «Штрихи к судьбе народа» составили биографии российских немцев, сумевших, несмотря ни на что, реализовать свой внутрунний потенциал. Это — один из корифеев современной гидрологии Евгений Пиннекер, епископы Католической и Лютеранской церквей Иосиф Верт и Зигфрид Шпрингер, выдающийся атлет ХХ столетия Давид Ригерт, представитель Президента России по Алтайскому краю Владимир Райфикешт. Их яркая индивидуальность раскрылась благодаря тому, что они сохранили в себе лучшие черты своего народа — энергию, волю, чувство юмора, романтизм... Знакомство с ними дает возможность ощутить, что достойное прошлое немцев России — это не миф, что у достижений многочисленных немецких персонажей Русского Биографического словаря был общий этнический фундамент.

Открывший серию почетный член Германского геологического общества Евгений Пиннекер является основоположником современного взгляда на фундаментальные проблемы гидрологии. Академик Российской Академии наук Борис Раушенбах — один из создателей ракетно-космической техники. Когда встречаешь подобного человека, невозможно по достоинству оценить его с профессиональной точки зрения. Это и понятно. Стоя внизу, трудно точно определить высоту небоскреба. Зато по силам оценить прочность его фундамента.

Поражает масштаб личности, ее несгибаемый дух, мощь интеллекта, почти физическое ощущение ее внутренней гармонии. Понимаешь, что попытки найти «рубцы» от ударов судьбы бесполезны. Такая Личность — это совершенное творение Природы, а жизнь — всего лишь печь Мастера для обжига его шедевра. Становится очевидным, что если бы, скажем, Давид Ригерт не стал штангистом, он добился бы выдающихся результатов в другой сфере. И деятельность Бориса Раушенбаха — лучшее тому подтверждение. Проблемы горения, управление космическими аппаратами, теология, иконопись — всюду опережающий время результат.

Впрочем, великий О. Генри, один из любимых писателей Бориса Викторовича, уже давно показал, что дело не в том, какие «дороги мы выбираем», а в том, что мы творим на этих дорогах.

Эдуард Бернгардт

Эдуард Бернгардт: Борис Викторович, для начала хотел бы задать Вам вопрос, который я уже задавал католическому епископу Верту. Тем более что вижу у Вас на столе книгу Владимира Соловьева, автора работы "Русская идея", где проводится мысль, что функция, возложенная Богом на ту или другую нацию в этой жизни, — это и есть ее истинная национальная идея.

Вопрос заключается в следующем: если это так, то какую миссию и насколько успешно реализовали российские немцы?

Епископ Верт, если кратко сформулировать, ответил так: "Кто-то должен страдать за все то зло, что совершается в мире. Вот российские немцы и осуществляли эту благородную миссию". А лютеранский епископ Шпрингер, когда это прочитал, сказал, что ответил бы по-другому: "На самом деле мы, российские немцы, не выполнили задачу, которую на нас возлагали, потому что нас приглашали сюда, чтобы повлиять на жизнь этого государства. Но мы самоизолировались, жили сами для себя. Поэтому Господь и сделал то, что сделал". Вот такие две точки зрения.

Борис Викторович Раушенбах: Они, на мой взгляд, неправильны — как крайние точки зрения. Есть как бы два класса российских немцев — крестьяне и интеллигенция. Крестьяне действительно самоизолировались в степях, а интеллигенция... Простите, но половину петербургской интеллигенции составляли немцы! И купечество было немецкое — не целиком, но значительная часть. Даже у Пушкина постоянно упоминаются немцы.

Бернгардт: Естественно — хотя бы потому, что если он пишет о своем прадеде-эфиопе, то должен помнить и его жену — свою прабабку-немку.

Борис Викторович: Возьмите любого русского писателя, и Вы увидите, что немцы у него всегда играют какую-то роль. Были колонисты, варившиеся в собственном соку, но были и немцы, которые стояли во главе государства. Возьмите царских министров — из них половина были немцами. То есть я бы не стал так категорично говорить. Было и то и другое.

Бернгардт: А все-таки, как бы Вы сами ответили на этот вопрос? Мы свою миссию выполнили? И вообще, была ли она, эта особая миссия?

Борис Викторович: Я думаю, что никакой особой миссии не было. Просто было желание приобщить Россию к европейской культуре, и поэтому приглашали немцев, голландцев, англичан — кого угодно. Но реально можно было "импортировать" только немцев, потому что в Германии в то время шли войны и народ оттуда бежал. Это во-первых. Во-вторых, сами русские цари были немцами — Екатерина II и так далее. И для них приглашать немцев было совершенно естественно. До какого-то года еще в прошлом веке заседания Академии наук в Петербурге шли на немецком языке, потому что большинство академиков были немцы. Это в какой-то мере ответ на Ваш вопрос.

Во всех слоях русского общества был свой "немецкий" элемент, но в разных слоях он действовал по-разному. В сельском хозяйстве, как правило, не было такого, что стоит, скажем, мельница, на ней один работник немец, а остальные — русские. Были отдельные сельские немецкие колонии. А вот интеллигенция, промышленники, военные, дворянство — среди них немцы были широко представлены, особенно в Петербурге. Потому что Петербург был окружен прибалтийскими землями, во главе которых стояли немецкие бароны, потомки крестоносцев.

Бернгардт: Что касается немецких колонистов, особенно в Поволжье, то они на первых порах выполняли функцию своеобразного буфера, "живого щита" окраин Российского государства.

Борис Викторович: Да, они были буфером и знали об этом. Поначалу даже в поле ходили вооруженными. Когда-то была масса историй на эту тему. Мне отец рассказывал про одного мальчика, которого захватили кочевники и вместе с другими отправили в рабство. Мальчишка бежал через страшные препятствия, вернулся, все рассказал, была погоня. Это действительно имело место и показывает, в каких условиях жили колонисты. Там не было никакого рая. Это была жесткая жизнь, и они выполняли роль защитников Русского государства.

Бернгардт: И при этом, как писал в начале века в своей книге "История поволжских немцев-колонистов" Яков Дитц, с колонистов еще взимали долги за угнанных в плен. Ссуды, которые государство давало переселенцам, были возвратными, и уцелевшее население колонии всем "миром" расплачивалось за тех, кого кочевники убили или угнали в рабство.

Борис Викторович: Да... Но кому, я задумываюсь, это сейчас интересно? Немцев же почти не осталось в России.

Бернгардт: Молодежи, может быть, и малоинтересно, но более зрелым людям, после 30-40 лет, это интересно. Наступает такой возраст, когда вдруг появляется интерес к своим корням.

Вера Михайловна Раушенбах: А сколько примерно немцев осталось в России?

Бернгардт: Трудно сказать. Если судить по высказываниям г-на Гуго Вормсбехера, то миллионов семь.

Борис Викторович: Что-то очень много.

Бернгардт: А у него такая теория. Он учитывает жен и мужей в смешанных браках, их детей, внуков и так далее. А реально, я думаю, можно вести речь о тысячах 600.

Борис Викторович: То есть грубая оценка — где-то миллион. Я так и считал.

Бернгардт: По последней переписи в РСФСР их было около миллиона. С этого момента в Германию "чистых" немцев уехало, наверное, около половины. Но если учесть прирост за эти 10 лет, миграцию из Казахстана и Средней Азии, то, думаю, тысяч 600 получится.

Борис Викторович: Да. Но они вымирают — в том смысле, что ассимилируются. Вот, к примеру, мои дети. Они уже не немцы, хотя и были в Германии. Внучка тоже была и по-немецки говорит, но... все равно — это уже не то.

Я сделал так, чтобы все мои близкие побывали в Германии. Поэтому там были и моя жена, и дочки, и внучка, осталось только внука свозить. Внучка пару лет назад — не знаю, как сейчас, — свободно говорила по-немецки. Она жила в Германии 3 месяца в порядке какого-то обмена. Дети быстро осваивают язык. Я ее брал еще, когда ей было лет 8, и она там с детьми играла. Сейчас она в университете учится, языковой практики никакой. Но она говорила для русских, я считаю, очень хорошо.

Бернгардт: Как-то мне довелось слышать рассказ о ситуации с родным языком у немцев Канады. Первое поколение, чтобы закрепиться на новом месте, усиленно изучает новый язык, осваивает местные обычаи. Второе в этом преуспевает и вдруг обнаруживает, что начинает утрачивать свои национальные традиции. А третье поколение уже вынуждено прилагать большие усилия для восстановления родного языка. Но мотивация-то у него не такая жизненно важная, как была у первого поколения, да и условия совершенно иные.

В этом смысле мы не исключение. Ассимиляция идет полным ходом, как результат государственной политики нашей страны, как плата за успешную интеграцию в среду обитания. Хотя фамилии остаются.

Я, например, немец наполовину, жена у меня русская, значит дети — уже немцы только на четверть, то есть по сути русские. Но тем не менее в детстве им за фамилию доставалось: "А ваш дедушка Ленина убил!" и так далее.

И, скажем, если сравнивать с тем, как здесь живется, например, евреям, то лица немецкого происхождения не могут чувствовать себя так вольготно.

Борис Викторович: Нет, конечно.

Бернгардт: Поэтому главная задача нашей серии "Штрихи к судьбе народа" — "реабилитация" слова "немец" на территории России.

Борис Викторович: Восстановление репутации, которая была испорчена войной.

Бернгардт: Совершенно верно. Российские немцы это уже сделали своей достойно прожитой жизнью, и теперь надо рассказать о них. Показать всем, что "не так страшен немец, как его малюют".

Чтобы наши потомки, пусть они сто раз ассимилируются, чувствуют себя русскими или корейцами, кем угодно, могли как личности гармонично развиваться. Чтобы немецкая фамилия их окрыляла, а не давила страшным прессом.

Вера Михайловна: Я думаю, та эпоха, когда немецкая фамилия воспринималась в штыки, прошла и больше не вернется.

Бернгардт: Я бы сказал более осторожно: только начинает проходить.

Вера Михайловна: Но она не вернется. Это уже другой этап развития истории.

Эдуард Бернгардт: Борис Викторович, расскажите, пожалуйста, о своих предках. Начнем, наверное, с материнской линии?

Борис Викторович Раушенбах: Моя мать в девичестве носила фамилию Халлик. Она жила на острове Эзель (Сааремаа), в городе, который по-эстонски сейчас называется Курессааре. Там в центре стоял замок, и город по замку назывался Аренсбург. Так было в царской России, когда в Эстляндии имели хождение немецкие, а не эстонские названия.

Я там бывал в 22-24-м годах, когда из Советского Союза еще можно было выезжать. Это кончилось в 25-м году. Мы на дачу туда ездили. Было дешевле ездить на дачу к близким матери в Эстонию, чем снимать ее под Ленинградом. Потом все закрыли: "граница на замке" — такой, кажется, был лозунг. А в 22-24-м было легко: садишься — и едешь.

Отец присылал туда деньги из Ленинграда, они переводились на эстонские марки, и мы там на шее у родственников не сидели, только не платили за жилье. Мать была у себя дома. Бабушка еще тогда была жива, дедушка был жив. Я их хорошо помню.

Бернгардт: Они, наверное, хорошо говорили по-эстонски?

Борис Викторович: Конечно! И мать хорошо говорила. В этом городе все говорили либо по-эстонски, либо по-немецки, а по-русски — только чиновники. Делопроизводство ведь было на русском языке. Не помню, на каком языке шло преподавание в гимназии. Наверное, все-таки на русском. Но было и несколько школ. Во всех школах (например, в Töchterschule для девочек) преподавали только на немецком языке.

Мать, когда выросла и приехала в Петербург, хотела устроиться на работу кем-то вроде бонны в одну семью, куда ее пригласили состоять при детишках. И ее первым впечатлением было, что это город невероятно высокой культуры. Почему, спрашивается? Потому, что в нем "даже извозчики умеют по-русски разговаривать!" (Дружный хохот.) Она потом со смехом рассказывала, что на нее это очень большое впечатление произвело. Действительно, невероятная вещь, если учесть, что у них по-русски разговаривали только чиновники и очень образованные люди.

Бернгардт: А как ее звали?

Борис Викторович: Леонтина. По-немецки — Леонтине. Деда звали Фридрих, поэтому по-русски она была Леонтина Федоровна. А бабушку звали София. Мать была где-то с 1886-1890 года: когда в 17-м родилась моя сестра, ей было 30 лет плюс-минус два года. А когда родились ее родители, я не помню. Когда я их увидел, им уже было много лет. Старушка и старичок, на глаз лет 70, наверное.

Сохранились кое-какие семейные фотографии, но не у меня, а у сестры — мы жили в Москве, а она оставалась в Ленинграде. Все, что у нас здесь есть, мы сами приобретали. Ничего с прошлого века у нас нет.

Дед, Фридрих Халлик, был купцом. Видимо, довольно-таки крупным до революции. У него была лавка на окраине города. Большая, в несколько окон. И торговал он всем, что нужно в хозяйстве. Я бы сказал — хозмаг, но там можно было и тетрадки купить, и карандаши и так далее.

Когда он умер, его старушка считала, что надо продолжать дело, хотя толку от нее никакого не было. Мой дядя, ее сын, лавку эту закрыл и оставил один такой маленький закуточек, как пенал, где сидела бабка. К ней никто не ходил, но она сидела — продолжала Дело. Туда был узенький вход, и она там "торговала". И была страшно довольна, что ведет жизнь купеческой вдовы.

Мой дядя (у него тоже была купеческая хватка) после гражданской войны стал развивать это дело: купил и оборудовал магазин канцтоваров. А перед войной они все рванули в Германию. Дедушка с бабушкой уже умерли к тому времени.

Я пытался найти их могилы. Учинил целые поиски, когда был гостем Эстонской Академии наук. Местный горком партии “поставил всех на уши”, чтобы найти могилы моих деда и бабушки. Не нашли. Видимо, перестали ухаживать, и они пропали. По указанию горкома даже разыскали старика, который когда-то работал на этом кладбище. Но где эти могилы, он не помнил, слишком много лет прошло.

История немецкого населения в Эстонии очень сложна. По-разному немцы туда попадали, и по-всякому складывались их судьбы. А о том, что было, когда перед войной Эстонию присоединяли к Советскому Союзу, мне рассказывал мой двоюродный брат, с которым мы встретились в Германии.

Все было тихо, они жили в маленьком эстонском городе. Была страна Эстония. Но однажды они видят: на рейде встали немецкие суда. Пассажирско-торговые, не военные. Одно, другое, третье... Стоят, ничего не грузят, не разгружают, народ удивляется. Уже подписан пакт Риббентропа-Молотова, и вдруг им говорят, что любой немец может выбрать — остаться или ехать в Германию. Если он хочет ехать, то должен сесть на эти корабли, а багаж пакуется и сдается на железную дорогу. Они, конечно, решили не оставаться, поскольку жили в России во время гражданской войны и знали, что это такое. Уехали в Германию. Там им тоже пришлось туго — шла война, и они потеряли все, что у них еще было.

Корабли пришли специально, чтобы забрать немцев, это все было обговорено заранее. Родственники сели и уехали, а через месяц получили свое имущество, стулья и столы по товарным квитанциям. Советские власти сделали все так, как договорились с немцами.

Я нашел близких после войны, когда стал ездить в Германию. Нашел очень просто. По некоторым данным я знал, что они должны быть в Гамбурге. Когда приехал в Гамбург, взял в гостинице телефонную книжку — весь Гамбург там. Нашел их фамилию, посмотрел по именам, они совпадали. Я набираю номер и (смеется) говорю: "Здравствуйте". Попал к Конраду, своему двоюродному брату. "Вы такие-то?" — "Да". Я еще что-то спросил. Он: "Это кто, Борис?" (Смеется.) Сразу! Ну, во-первых, у меня прибалтийское произношение, которого в Германии нет. То есть он понял, что говорит свой, прибалт. А кто из прибалтов может его спрашивать? Кроме меня — никто.

Я у него был, мы вспоминали молодые годы. Мы одногодки, играли вместе. Сейчас он, к сожалению, уже умер, но младший брат его до последнего времени был жив. Конечно, у них есть там и дети, и внуки. Причем один внук носит имя Борис, но не думаю, что это в честь меня.

Что касается моих предков по линии отца, то там все просто — это были крестьяне из Поволжья, нынешнего Марксовского района Саратовской области. Поэтому я в 17-м году и попал в Марксштадт (тогдашний Екатериненштадт).

В Петрограде были волнения, стреляли, шла революция. Отец решил, что хорошо бы на лето убрать семью подальше от бурлящего Петрограда. Стрельба была серьезная, у нас была обстреляна квартира, прострелены пулями картины. Так они и висели до войны. Поэтому мы подались на Волгу, там было тихо.

Но когда мы туда приехали, началась революция, и мы застряли там на 3 года, мать, я и Карин. Отец все это время был в Петрограде, а в конце 20-го года он за нами приехал, и я хорошо помню отъезд.

Приезд туда я помню плохо: 17-й год, мне было года два с половиной. Помню только пароход и каких-то девиц, как я теперь понимаю, лет 20-ти. Им было интересно, что возле них бегает какой-то маленький мальчик. Они спрашивали: "Мальчик, тебе сколько лет?" Я отвечал: "Пять!" Это было единственное число, которое я знал. Они удивлялись: "Пять, а такой дурачок!" Тогда им объяснили, что не пять, а два с половиной. Они восхитились и подарили мне фарфоровую овечку, с ней я играл очень долго.

Мне повезло: я жил на Волге, где было хорошо в смысле питания, а Петроград был голодный. И когда я вернулся туда, там стало нормально, а на Волге начался голод. Так что я удачно избежал голода.

Когда мы приехали на Волгу, дедушки с бабушкой уже не было. Знаю только, что деда звали Якоб, потому что отец — Виктор Яковлевич. По семейным преданиям, мой отец был нелюбимым сыном. Я не знаю причины, но дед не любил его. Поэтому дед готовился к тому, чтобы передать хозяйство старшему сыну, моему дяде. Дядя вел хозяйство, впоследствии к нему все и перешло. Сам он был пьяницей и все в конце концов пропил, но это было потом.

Хозяйство нельзя было делить, поэтому моего отца отправили в Германию учиться. Ну и слава Богу! Там он выучился на кожевенника, по-нашему — кончил кожевенный техникум. Из Германии вернулся уже в Петербург — что там дома было делать? Устроился на фабрику "Скороход", это была немецкая фабрика.

Немцами были директор, все мастера, и они по-немецки разговаривали между собой. Рабочие, конечно, были русские. В Питере заводы принадлежали, в ос-новном, иностранному капиталу. Были заводы французские, немецкие. Так вот, "Скороход" принадлежал немецкому капиталу. Там даже были свои немецкие порядки, был прекрасный кегельбан. Мастера после смены собирались в кегельбане, пили пиво и гоняли шары. Просто такой немецкий островок.

Потом, когда произошла революция, и даже раньше, когда началась война, немцев стали вытеснять. Те, кто были подданными Германии, были вынуждены смотаться, а немцы российские — их зажимали очень, и отца моего тоже. Тогда все эти немецкие фокусы с пивом, кегельбаном и прочим кончились. Но многие мастера остались, деваться-то некуда. И отец остался.

Во время революции директор сбежал. Отца выбрали техническим директором кожевенного завода — тогда руководителей производства выбирали. Был "красный директор", который ничего не понимал, и был директор по технической части.

Бернгардт: В Марксштадт вы ездили к брату отца?

Борис Викторович: Нет. Возможно, родственники отца и играли в этом какую-то роль, но я не помню, чтобы когда-то шла речь о его брате.

Отец привез нас к каким-то своим знакомым, с их помощью снял маленький однокомнатный домик. И мы там жили — мать, я, сестра, она на два года младше меня. Никаких удобств там не было, даже, извините, сортира. Я бегал за дом, если была надобность, и за забором, сняв штаны, делал все, что полагается. Я это к тому, чтобы показать наш образ жизни.

Мать там работала, хотя вообще-то была домашней хозяйкой. Несмотря на то, что шла гражданская война и была уже Советская Россия, почта функционировала, и отец присылал нам деньги. Но вышло какое-то решение ЦК партии о том, что "кто не работает, тот не ест" и что все должны трудиться. Мать пошла в исполком машинисткой, хотя до этого она никогда не печатала. Но там научилась постепенно. Несколько дней посидишь — научишься. И потом, она могла грамотно писать по-немецки. Кроме того, писала и по-русски. Не уверен, что грамотно, но, во всяком случае, русский она тоже знала. Но это было недолго, несколько месяцев. Видимо, потом указ о трудовой повинности отменили.

А пока она работала, я ходил к ней. Машинистки давали мне катушечки от машинки, и я ими играл. Машинисток я не помню, а катушечки запомнил.

Так что жили мы, как я сейчас понимаю, в основном на средства отца.

Отец приехал за нами осенью 20-го, раньше туда невозможно было проехать из-за войны. Я запомнил его пребывание там по одной истории. Однажды он мне сказал: "Слушай, а ты хочешь птичку поймать?" — "Конечно хочу!" — Какой же ребенок не хочет поймать птичку? — "Ну пойдем птиц ловить". Я говорю: "А куда?" — "На Волгу, куда же еще? Только надо взять с собой соли".

Взял он немного соли, и мы пошли с ним птиц ловить. Пришли на Волгу, он говорит: "Видишь — птички? Так вот, имей в виду, что стоит только насыпать птичке соль на хвост, как она сразу ручной становится. Ты незаметно к ним подползай и сыпь. Как только насыплешь, можно брать ее руками, играть с ней и делать все, что хочешь". И я пополз (хохочет) с солью ловить птиц. А он сидел в стороне и "угорал", но внешне у него был очень серьезный вид.

Ни одной птицы я не поймал, и всю обратную дорогу он мне говорил: "Ну что ж ты! Я в детстве столько птиц поймал, а ты такой (смеется) болван растешь, не смог такую простую вещь сделать — птице на хвост соль насыпать. Что же из тебя выйдет?"

Это в какой-то мере показывает характер отца.

Бернгардт: Наверное, хороший был характер, легкий?

Борис Викторович: Да, он был очень добрый.

Умер он в 30-м году, когда мне было 15, а ему — 60. Он рано умер. Для семьи это был очень сильный удар, все же на нем держалось. У матери-то никакого образования не было, а мне всего 15 лет.

Бернгардт: У Вас с ним были хорошие отношения?

Борис Викторович: Очень.

Бернгардт: Вы могли с ним обсуждать что-то серьезное?

Борис Викторович: Что можно обсуждать с 10-летним парнем, кроме игр? Когда мне было уже ближе к 15-ти, я почувствовал, что отец хочет годам к 20-ти передать мне свой жизненный опыт, но он ничего не успел сделать. Мы начали с ним в разговорах обсуждать более серьезные вещи, но судьбе было угодно распорядиться по-другому...

Меня и сестру фактически вытянула мать. Она была очень энергичная, работящая, хорошо умеющая организовать дело женщина.

Мы жили за счет жалкой пенсии, ее не хватало ни на что, и она давала уроки немецкого языка. У нее была страшная нагрузка, она бегала по урокам с утра до ночи. Кроме того, еще надо было где-то работать официально, и она устроилась регистратором в поликлинику. Но что получает регистратор, сидящий при входе? Не больше санитарки. Единственное преимущество этой поликлиники было в том, что она находилась в пяти минутах ходьбы от дома.

Вера Михайловна Раушенбах: Это во-первых, а во-вторых, медперсонал имел 6-часовой рабочий день.

Борис Викторович: Может быть. Такие тонкости я тогда не улавливал, потому что носился где-то с мальчишками по своим делам.

Бернгардт: То, что она преподавала немецкий язык, как-то сказалось на Вашем обучении?

Борис Викторович: На обучении никак не сказалось, но это давало возможность нас кормить. У нас была бедная семья. Мы очень скудно ели: никогда не было мяса, колбасы, сыра, масла, всегда только маргарин. Мать варила что-то вроде джема, и мы его мазали на хлеб.

Но несколько раз в год, на день рождения сестры, или на мой, или матери, когда приходили гости, у нас на столе появлялись масло и сыр. И это был для нас праздник не только по форме, но и по сути, потому что мы получали какую-то невероятную еду экстракласса. Хотя, как я сейчас понимаю, это была просто нормальная еда.

Бернгардт: Все познается в сравнении.

Борис Викторович: Конечно. В общем, нас вытащила мама.

Бернгардт: Вы как-то говорили, что она присылала Вам посылки в трудармию?

Борис Викторович: Да, она раза два присылала мне посылки с Алтая.

Вера Михайловна: Дело в том, что она выросла в Эстонии и прекрасно вязала. Это им очень помогло. На деньги, что получала сестра Кара, закупали шерсть, и мать вязала роскошные шерстяные платки. Именно это давало им возможность там жить и даже отправлять посылки. Мне они тоже в феврале прислали посылку, где была крупа, миска замороженного масла и замороженного молока.

Бернгардт: Вы совместно с ней никогда не жили?

Вера Михайловна: Она жила в Ленинграде, а мы в Москве.

Борис Викторович: Мы встречались и здесь и там, но не жили вместе.

Вера Михайловна: Когда Борис и Кара выучились, они скинулись и с первой зарплаты купили маме путевку в Сочи. Это было для нее такое счастье!

Борис Викторович: Первый раз в жизни поехала на курорт — "как барыня".

Вера Михайловна: Она всем рассказывала: "Мои дети на первые заработанные деньги купили мне путевку".

Бернгардт: А как правильно зовут Вашу сестру?

Борис Викторович: Карин, это шведское имя. Моя мать, как все эстонцы и вообще прибалты, очень любила Швецию. Когда-то они входили в состав Шведского королевства, и для них Швеция — предел мечтаний. Поэтому и меня, и сестру назвали шведскими именами.

У меня имя Ивар, а второе — Борис. Но пастор записал в метрике наоборот: Борис Ивар. Поэтому я стал Борисом. А у сестры правильно записано: Карин Елена. Но все ее называют Карина, потому что для русского уха Карин — это мужское имя, а не женское.

Бернгардт: Когда Вам было уже 14-15 лет, отец обсуждал с Вами какие-то политические темы: революция, положение в стране и так далее?

Борис Викторович: Нет, он считал, что я слишком мал для этого. Но отец всегда ругался, что кругом бесхозяйственность...

Бернгардт: Да, типичная тема для брюзжания, тем более у немца.

Борис Викторович: Ходил и ругался: почему здесь куча мусора, как она сюда попала, почему лежит и до сих пор (смеется) не убрали? Вот это он очень переживал. Ему было больно, что нет порядка, нет хозяина. Был бы хозяин — дворники бы тут же прибежали и убрали.

Не то что он меня учил, просто у него иногда срывалось. Выражал свои эмоции, и если я в этот момент был рядом с ним, то их частички "падали" и на меня. А так никаких политических или исторических (что было раньше, что позже) разговоров не было. Может, он боялся, что я, как маленький, где-нибудь начну болтать, а это...

Бернгардт: ...к тридцатому году уже было чревато.

Борис Викторович: Это всегда было опасно. И он понимал, что лучше держать меня от всего этого подальше.

Бернгардт: А когда отец приходил с работы, что он делал? Любил читать или...

Борис Викторович: Он приходил домой очень вымотанным, усталым. Иногда, ложась спать, читал какую-нибудь немецкую книжку. По-русски он не читал, насколько я помню. А обычно нужно было что-нибудь делать по дому, мать всегда требовала. Знаете, как это в семье бывает...

Вера Михайловна (тихо): Вот видишь...

Борис Викторович: Но я же не говорю, делал он или нет!

Вера Михайловна: Делал, делал...

Бернгардт: Но на первом месте для него, наверное, была работа на производстве?

Борис Викторович: Конечно. Причем это всегда были сильные и очень отрицательные впечатления. Он считал, что все идет под гору. Все разваливается, разрушается, то, что было хорошего, уничтожается, а новое — одно барахло. И он был прав по-своему, потому что это действительно было время, когда дисциплина падала, снижалось качество продукции, и прочее, и прочее. Он все это наблюдал и очень тяжело переживал.

Бернгардт: А мать успевала что-то читать?

Борис Викторович: Она всегда варила, шила или еще что-то делала. Я не помню, чтобы когда-нибудь видел ее с книгой в руках. У нее физически не было на это времени.

Но она ни разу в жизни мне ничего не запретила. Не было такого: "Не смей! Нельзя! Это нехорошо!" Понятно, что воровать, например, нехорошо. Но воровать я не собирался, просто хотел пойти туда-то, с тем-то. И всегда слышал от нее: "Делай как хочешь!" Даже когда я в Москву уезжал (это было неожиданно для нее), она так же сказала. Это чтобы я потом никогда не смог сказать, что из-за матери чего-то не достиг. Я думаю, что она правильно делала.

Умерла она в 1951 году. В 50-м родились наши девочки, и когда им было полтора года, мы поехали показать их бабушке. Она их видела, у нас даже фотография есть...

Бернгардт: Вы упоминали, что еще в школе знали Бруно Артуровича Фрейндлиха.

Борис Викторович: Мы учились с ним в одной школе ("Reformierte Schule"), но он был старше меня. Старшие младших не помнят, а младшие старших помнят.

Бернгардт: Он участвовал в каких-то школьных спектаклях?

Борис Викторович: В драмкружке. У нас был хороший драмкружок, им руководил актер из Ленинградского ТЮЗа. Они ставили пьесы, я помню только одну, но она показывает уровень драмкружка: "Проделки Скапена" Мольера. Я это запомнил, потому что Скапена играл мой друг — Алька Регель. Он был удивительный артист. Таланты в нем были заложены потрясающие...

Бернгардт: А Бруно Артурович тоже выделялся?

Борис Викторович: Там все выделялись. Несколько человек были просто с огромными талантами. Бруно Фрейндлих, Альфред Регель, еще кто-то, фамилии которых я сейчас уже не помню.

Бернгардт: Бруно Фрейндлих стал впоследствии народным артистом СССР, а как сложилась судьба Вашего друга Альки?

Борис Викторович: Он исчез в 37-м, и я думаю, что его расстреляли. Когда мы учились уже где-то в классе восьмом, надо было думать, что делать дальше. Он решил, что пойдет в мореходку, станет капитаном, и подал документы. Но всех послали на корабли, а его — нет. Почему? Его старший брат был морским офицером и погиб во время Кронштадтского мятежа. В этом мятеже он даже командовал линкором "Андрей Первозванный". И стоило Альке заполнить анкету, как выяснилось, что его родной брат — один из активных участников мятежа. Все было предрешено... А он хотел на флот, — видимо, в память о брате.

Я помню, мы играли его парадным палашом, который хранился в семье. Упругая сталь приятно гнулась, на ней были выгравированы броненосцы...

Поскольку на флот его не брали, он, как искатель приключений, завербовался на два с половиной года в Туркменистан на какую-то научную станцию изучать движение песков. Его делом было измерять высоту барханов с разных точек. Оттуда он вернулся, но потом вдруг исчез.

Кстати, отец Альки Роберт Регель происходил из известной научными традициями семьи (его отец и старший брат, (то есть Алькины дед и дядя — прим. автора), были крупными учеными). Он был создателем Ботанического сада в Сухуми, стоял у истоков будущей Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук. Умер в гражданскую войну от тифа...

Бернгардт: Я смотрел в Ленинской библиотеке литературу на фамилию Раушенбах: там есть и Вера Михайловна — ее раскопки.

Борис Викторович: Да, раскопки. Потом там есть я, есть другие, в частности преподаватель немецкого языка Валентин Эдуардович Раушенбах.

Вера Михайловна: Он пытался как-то на нас выйти и тоже просматривал библиографию в Ленинке. И решил, что В.М. Раушенбах — это как раз и есть...

Борис Викторович: Я!

Вера Михайловна: Да. Но однажды наша дочь Оксана была на конференции в Пущино, и там делал доклад какой-то Раушенбах. В перерыве она подошла к нему и сказала: "Я тоже Раушенбах". Таким образом она познакомилась с сыном Валентина Эдуардовича, а потом уже мы познакомились с Валентином Эдуардовичем и Эльвирой Сергеевной. Они у нас бывали, мы к ним в гости ходили.

Бернгардт: Если брать по годам, то самая старая раушенбаховская работа там датирована 1854-м годом. Раушенбах, кажется, Фридрих Карлович...

Борис Викторович: Очень может быть. Я этим не занимался, но Валентин Эдуардович занимался историей семьи очень тщательно и установил, что в Россию приехал только один Раушенбах, в конце XVIII века. Карл Фридрих Раушенбах. Приехал он из Саксонии, из района Лейпцига, через такой-то порт и так далее. Все у него там записано.

Бернгардт: Через Любек, наверное.

Борис Викторович: Да, в конечном итоге, видимо, через Любек, но "стартовал" он из порта Рослау на Эльбе. Когда я был в Германии, то поехал в этот город. Специально. Пошел на реку и пытался ощутить себя первопроходцем, который рванул в Россию.

В Россию в тот момент ехали всякие голодранцы, поскольку только что кончилась Семилетняя война, Германия была разорена, есть было нечего, и люди были готовы ехать куда угодно. Кто-то уехал в Америку, а часть рванула в Россию, и мой предок тоже.

Но! В Россию Екатерина предпочитала брать семьи, и надо было срочно жениться. Потому девицы в портовых городах были нарасхват. Приходил молодой парень, хватал первую попавшуюся девицу, которая согласится. Так и мой предок схватил какую-то девицу (я знаю ее имя и все прочее, у меня это где-то записано), и они быстренько сыграли свадьбу. У меня есть копия брачного свидетельства моего суперпредка, взятая в церкви. Как только они поженились, то рванули в Россию, и дальше уже начинается российская часть истории.

Городок, прямо скажем... В общем, ничего хорошего. Он тогда в ГДР входил. Я походил-походил, и меня вдруг страшно потянуло в Россию. Прямо (смеется) как моего предка!

Вера Михайловна: Мы все время думали, что, кроме Бориса Викторовича, других Раушенбахов больше нет. Но после того, как его стали по телевидению показывать, нам начали писать разные Раушенбахи со всех концов Союза.

Борис Викторович: И даже удавалось установить степень родства.

Вера Михайловна: В районе Херсона нашелся его двоюродный брат.

Борис Викторович: Двоюродный брат, которого я никогда не знал. Наш дед после смерти моей бабушки женился вторично, на своей служанке, и от второго брака пошли дети, которые от детей из первой семьи были отделены, может быть, 20-ю годами с лишним. Поэтому "ранние", если можно так выразиться, Раушенбахи держались вместе, а этих они не то что не признавали, а просто не имели с ними контактов. Мы установили контакт с одним из таких "поздних" Раушенбахов.

Вера Михайловна: Нам пришло письмо, а так как Борису Викторовичу этим некогда было заниматься, то он дал адрес своей сестры, и они с ней переписывались. Сейчас он уехал в Германию.

Борис Викторович: Но продолжает с ней переписываться. Это родственник от второго брака деда, то есть мой "полудвоюродный" брат.

Бернгардт: А вот Раушенбах 1854 года был врачом.

Вера Михайловна: Мы знаем, что в Москве сейчас тоже есть какой-то Раушенбах, врач по профессии, онколог, который не захотел идти с нами на контакт.

Борис Викторович: Да, он в каком-то смысле даже сопротивлялся этому. Валентин Эдуардович собирал всех Раушенбахов, но тот отказался.

Бернгардт: Наверное, сказал, что не считает себя немцем и так далее. Встречаются такие.

Борис Викторович: Да, что-то в этом духе.

Вера Михайловна: Дескать, отстаньте от меня!.. Но он, наверное, тоже какой-то родственник.

Борис Викторович: Конечно, я же говорю: в Россию приехал один Раушенбах. Так что все Раушенбахи, живущие в России, родственники. Отличия только в степени родства.

Вера Михайловна: Когда Борис Викторович был на какой-то международной конференции, туда приехал один Раушенбах из Швейцарии. Но потом он заболел раком. А женат он был на индуске Лакшми. Она приезжала сюда, и мы встречались с ней у Валентина Эдуардовича.

Борис Викторович: Так что у нас есть родственница-индуска Лакшми. У нее даже красное пятнышко на лбу. Это какой-то кастовый признак, правда, не знаю, что он означает...

Эдуард Бернгардт: Вера Михайловна, Вы ведь носите фамилию Раушенбах?

Вера Михайловна Раушенбах: Да, и за это я имела массу "удовольствий". Если бы я не была Раушенбах, было бы проще жить.

В университете на факультете, где я училась, получали повышенные стипендии за хорошую успеваемость, как на грех, студенты с фамилиями Мец, Штекли, Левинсон, Раушенбах, Мерперт и так далее. Кроме евреев, там затесались я и Штекли — немец, которого потом посадили. Так что это всегда было чревато всякими неприятностями. Ну и, естественно, на работе, чуть что: "Как, немецкая фамилия?!" Каждый раз объясняй. В общем, веселого было мало.

Я, конечно, жалела, что мы такую фамилию выбрали. Это мама Бориса Викторовича виновата. Когда мы пришли в ЗАГС, я хотела свою фамилию оставить. Независимо ни от чего, просто считала, что у меня достаточно хорошая фамилия. Но его мама сказала: "Ну как это может быть, чтобы у мужа и жены были разные фамилии?" Мне неудобно было спорить со своей свекровью — вот так и получилось, что у меня эта фамилия.

Борис Викторович Раушенбах: Ну и я тебе то же самое говорил: "Ты должна со мной считаться!" — как-то так.

Вера Михайловна (смеясь): А с кем мне еще, как не с тобой, считаться?! Ты-то ладно, а вот со свекровью действительно надо было считаться.

Бернгардт: Она приезжала из Питера на свадьбу?

Борис Викторович: На нашу свадьбу приехали обе мамы: одна — с Украины, другая — из Питера.

Вера Михайловна: У меня отца не было, и у него отец умер. Так что только наши мамы и были на свадьбе.

Бернгардт: А как вы вообще познакомились?

Борис Викторович: Мне ее привезли.

Вера Михайловна: Это была очень интересная история. Я воспитывалась у дяди — Якова Павловича Иванченко, брата моего отца. Он занимал очень крупный пост, какое-то время возглавлял всю трубную промышленность Советского Союза и жил в Харькове. Там я окончила 10 классов, но учиться меня послали в Москву. А у дяди, так как он занимал высокий пост, была квартира и в Москве. Небольшая трехкомнатная квартира в самом центре, на Петровке.

Надо сказать, что все старые большевики были великими филантропами, каждый считал своим долгом всем помогать. Дядя, например, воспитывал не только меня и мою двоюродную сестру, но и совершенно постороннюю девочку, потому что у ее матери не было мужа. Моя тетка, которую немцы потом расстреляли в Харькове, тоже воспитывала какую-то девочку. Эта девочка училась в Москве, и одну комнату в квартире дяди занимала она.

А квартира была расположена так — одна изолированная комната и две смежные. В этих смежных комнатах жила я. Но когда после смерти Орджоникидзе дядя с отчетом приехал в Москву, в Наркомат тяжелой промышленности, который после Орджоникидзе возглавил Межлаук (он потом был расстрелян), то дядю арестовали прямо в кабинете наркома.

На следующую ночь ко мне явились соответствующие лица делать обыск. Потребовали (усмехается) у меня оружие. А мне было 17 лет. Сделали обыск. Ничего, конечно, не нашли, однако эти две комнаты опечатали, а в третьей жила воспитанница моей тети. Она сказала, что к нам никакого отношения не имеет и вообще тут ни при чем. Ее не тронули, и эту комнату ей оставили. А для меня остались ванная, там я спала, и кухня, где я занималась.

В институте запретили со мной разговаривать, пытались исключить из комсомола. Было уже постановление бюро — исключить. На факультете я была самая младшая, а все парни вернулись из армии и были уже, по сути, взрослыми. Они начали топать ногами и кричать, и меня не исключили. Общее собрание отменило постановление бюро. Но тем не менее, сами понимаете, мне было очень "весело".

Спустя месяц — было 17 июня, я это очень хорошо запомнила — приехала машина, на ней какой-то майор НКВД с рабочими. Распечатали комнаты, загрузили все мои вещи, и он мне говорит:

— Куда Вас везти?

— Некуда.

— Как некуда? У Вас какие-то родственники есть в Москве?

— Нет никого, потому что я с Украины.

— А знакомые?

— Знакомым запретили со мной разговаривать!

Он уехал, я сижу на кухне. Часа через два приезжает:

— Ну, пойдемте!

Сели мы в "эмку" и едем.

— А почему Вы не спросите, куда я Вас везу?

— Мне все равно. Мне некуда!..

Привез. Успенский переулок (есть такой недалеко от Ленкома), 4-комнатная квартира, и в одну из комнат меня сгрузили — всю мебель в разобранном виде. Оставил мне документы: "Живите здесь! Вот документы на прописку. Все, как полагается. Если захотите выйти замуж, выходите. Можете мужа прописать, пожалуйста. Но никого из Ваших родственников!"

Я осталась с этой разобранной мебелью. Подходит какой-то молодой человек, который жил в одной из комнат, и говорит:

— Я женат, поэтому, пожалуйста, не обращайте на меня внимания!

— Да нужны Вы мне, как рыбке — зонтик!

— Вот придет Борька с работы, пусть он за Вами ухаживает!

Вскоре пришел Борис Викторович, они вдвоем собрали мне мебель, все расставили, и стала я там жить.

Выяснилось, что эта квартира принадлежала Софье Михайловне Авербах, которая была родной сестрой Якова Михайловича Свердлова, а ее дочь была замужем за Ягодой. Ягоду посадили, а Софью Михайловну выслали как тещу.

Борис Викторович: Дом этот до сих пор существует, там сейчас посольство какой-то африканской страны (Посольство Республики Бенин — прим. автора). Успенский переулок, дом 4а. Там церковь Успения, поэтому переулок так назвали. Эта церковь до сих пор стоит. Во времена атеизма она не действовала, не знаю, как сейчас (Действующий храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках — прим. автора).

Вера Михайловна: Это небольшой 2-этажный дом, который построили для себя какие-то нэпманы. На первом этаже две квартиры и на втором — две. Шикарные квартиры с двумя входами — черный, через кухню, и официальный, через парадное. Большой роскошный зал с камином. Из него выход на кухню и в коридор, где были двери в туалет, ванную и в мою комнату. В зал выходили еще две комнаты. Одну снимали Борис Викторович с приятелем, а вторую занимала семья, в которой было всего-навсего 12 детей.

Бернгардт: Сколько же их там приходилось на квадратный метр?

Борис Викторович: Формально им дали две комнаты. Проходная также считалась их комнатой, но жить там было невозможно.

Вера Михайловна: Это был 37-й год, а в 41-м мы с ним поженились.

Бернгардт: Можно сказать, Борис Викторович, что НКВД обеспечил Вас невестой?

Вера Михайловна: С доставкой на дом!

Борис Викторович: Я (улыбается) сказал, чтобы мне жена была доставлена на дом на автомашине, со всем имуществом. Мне не надо было ухаживать за ней, ничего не надо было делать. Ну что тут скажешь? Сильно упростил НКВД мою жизнь. Если бы всем жен привозили, да еще с имуществом, как бы хорошо было, правда?!

Вера Михайловна: Мы поженились. Нет, чтобы еще подождать, и ничего бы тогда не было. 24 мая поженились, а 22 июня началась война.

Борис Викторович: Просто, когда Гитлер узнал, что мы поженились, он понял — пора!

Вера Михайловна: На нашей свадьбе мы пили одно шампанское.

Борис Викторович: Да, это было здорово! Всем, кто хотел к нам прийти, я сказал: "На свадьбу никаких подарков не приносите (мы же все были голодранцы), но все должны принести шампанское. Ни водки, ни сухого вина у нас не будет, только шампанское". А еще сказал так: "Шампанское, купленное в разных местах, одно после другого не пьется, будет невкусно. Нужно, чтобы оно было одной партии, одного завоза, одного дня выпуска и так далее. Поэтому собирайте деньги и покупайте все сообща".

Они купили дикое количество шампанского, и мы все его выпили. Это все я придумал, не Вера Михайловна. Она бы никогда не догадалась!

Ох (смеется), и влетит мне, чувствую, сегодня вечером за это интервью!

Бернгардт: Чтоб жизнь медом не казалась... Вера Михайловна, получив немецкую фамилию, Вы для окружающих фактически стали немкой — кто там будет разбираться, русская Вы по паспорту или нет. На еврейку Вы не похожи, значит — немка.

Вера Михайловна: Да.

Бернгардт: Практически Вы прочувствовали на себе все то же, что и немцы.

Борис Викторович: Но в паспорте у нее стояло, что она русская.

Вера Михайловна: Все равно от этого легче не было. Один раз только я попользовалась этой фамилией в положительном смысле слова — когда училась в университете на истфаке. Шла мимо консерватории, а навстречу мне профессор Редер, он у нас лекции читал по истории Древней Греции и Рима. Я с ним поздоровалась и говорю (я не сдала ему курсовую работу): "Вы знаете, профессор, я..." Он: "Помню, помню, как же, как же. Ваша фамилия Раушенбах, это значит "журчащий ручей" — краси-и-ивая фамилия. Давайте Вашу зачетку". И (смеется) тут же мне зачет поставил.

Борис Викторович: Значит, немец был. Проявил солидарность.

Вера Михайловна: Когда дочь выходила замуж, она не хотела менять фамилию. А Борис Викторович настоял: "Бери фамилию мужа, пусть у тебя будет русская фамилия!"

Борис Викторович: Правильно! Они русские, живут в России.

Вера Михайловна: Моя бы воля, я бы сохранила фамилию Раушенбах.

Борис Викторович: Нет. Потом еще посадят за эту фамилию. Не надо, я уже это все проходил. У нас все возможно в нашей Богоспасаемой Отчизне, поэтому я считаю, что береженого Бог бережет.

Вера Михайловна: А меня не уберег! Я бы была с украинской фамилией — и не имела никаких неприятностей.

Борис Викторович (улыбаясь): Да! Имела бы одни радости.

Вера Михайловна (смеясь): Только один зачет за нее и получила. А потом? Господи, вернулся — получал мало, я — вообще гроши (сами знаете, как музеи оплачивались), дети маленькие, нянька. В середине комнаты у нас висел абажур, и когда была мелочь, мы ее туда бросали. А в конце месяца мы ее оттуда выуживали, потому что нам на хлеб не хватало, на одной овсянке жили. Причем не на геркулесе (его тогда не было), а на обычной овсянке.

Борис Викторович: Хорошая была каша.

Вера Михайловна: Няньке надо было заплатить, маме он должен был послать, мы всегда ей посылали. Так что мы очень бедно жили.

А когда он только вернулся из трудармии, то в метро, поднимаясь на эскалаторе, сзади приставлял портфель или книжку, потому что брюки у него все были штопаны-перештопаны — других-то не было.

Борис Викторович: Я занимал такую красивую позу (изображает), задумчивую. И (дружный хохот) — портфель сзади.

Бернгардт: Прекрасный пример тому, что из всякого положения можно найти достойный выход.

Вера Михайловна: Конечно. Мы и не унывали, не жаловались. Наоборот, у нас всегда было весело, и друзья у нас были веселые.

Один Марк Галлай чего стоил, они с Борисом Викторовичем учились вместе в институте. Летчик-испытатель, потом стал писателем. Человек необыкновенно остроумный, веселый. Жалко — умер недавно. Последний твой одногруппник?..

Борис Викторович: Да, последний. Наша студенческая группа кончилась...

В общем, довольно весело прошла жизнь. Я вот, например, вообще себе не представляю, как бы это я жил в деревне. Каждый день пахал, сеял, пахал, сеял... И ничего не происходит — не сажают, не высылают, не награждают, не наказывают. Ничего. Этого у меня не должно было быть. Я все испытал. И вверх и вниз летал очень высоко — ух-ух!

Вера Михайловна: Раз — по шее!

Борис Викторович: Раз — еще куда-нибудь поддадут, и я лечу вверх ногами. Плюхаюсь где-то, а там, оказывается, кисель...

Вера Михайловна Раушенбах: Нормальную жизнь мы прожили, хорошую, интересную. Трудную? Ну и что, что трудную. Во всяком случае, "новым русским" я не завидую.

Эдуард Бернгардт: Влад Листьев однажды, говоря о "новых русских", усмехнулся и продекламировал: "Златая цепь на дубе том..."

Борис Викторович Раушенбах (смеясь): Замечательно.

Конечно, было много всякого, но мы относились к этому всегда с известным юмором. У нас никогда не было трагического настроения в семье, потому что у меня была твердая уверенность, полученная в результате жизненного опыта, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Какое бы ни было со мной несчастье, всегда считал, что это хорошо, потому что дальше будет здорово, а если бы этого несчастья не было, то в скором времени разыгралась бы самая настоящая трагедия.

Началось это с моего поступления в институт (Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота — прим. автора), туда принимали по анкетным данным. Я бы не поступил — у меня рабочий стаж был маленький. Я всего один год проработал, а надо было 5 лет. Тем не менее удалось с помощью, как сейчас говорят, блата все-таки поступить. Но: "Партия лучше знает, что надо делать!" — такой был тогда лозунг. Я подавал на самолетостроение. Это то, чем я всегда пытался заниматься. Однако комиссия решила, что я должен идти на аэрофотосъемку. Я был зачислен, но не туда, куда хотел.

А потом нам сказали, что мы все должны пройти медкомиссию. Аэрофотосъемка — это же летная специальность. Комиссию я не прошел по глазам. У меня прооперированный левый глаз, и по правилам меня нельзя было пропускать.

Но когда в институте получили сведения о том, что меня надо отчислять, как негодного по здоровью, то начальник факультета решил этого не делать. Почему? Я был отличником, так что мое отчисление сразу понижало средний бал. Шло соревнование между факультетами, и ему это было невыгодно. И он сказал мне: "Плюнь ты на это и ходи на занятия!"

Итак, меня отчислили, а я продолжал ходить. Отчислили на "переговорном", "переписочном" уровне, потому что приказа по институту не было. Его должен был готовить начальник факультета, и он, получив бумагу, что меня надо отчислить, сказал: "Хорошо!" Но не отчислял, и скоро все про это забыли. Действительно, кому это было нужно? Комиссия была собрана на месяц, потом она разошлась, а я продолжал ходить.

Ходил, ходил, но все время страдал, что я на аэрофотосъемке. Правда, я еще тяжелее переживал, когда меня отчисляли. Понимал, что если меня отчислят из института, то все погибло окончательно. Я хотел работать в авиации, а в Ленинграде это был единственный авиационный институт. В общем, настроение было ужасное. Мне как-то случайно удалось "скользнуть на крыло" и выползти — меня не отчислили.

Прошел год, я по-прежнему хотел на самолетостроение. И вот как-то договорился, что я к ним перейду. Но так как на факультетах были разные учебные планы, то меня брали только, если я досдам в зимнюю сессию такие-то дисциплины. Я засел, никогда так не занимался, и досдал все. Подаю заявление с просьбой перевести меня с аэрофотосъемки на самолетостроение. Там меня готовы взять, а эти не отпускают — снижу им средний бал. Я по своей манере хожу от одного начальника к другому, более высокому, пока какой-нибудь дурак не решит вопрос.

Захожу к очередному начальнику, говорю, что хочу то-то и то-то. Он посмотрел на меня — и к секретарю: "Личное дело!" Секретарь кладет ему на стол мое дело. Тот смотрит, его морда становиться красной: "Как, не годен к летной службе?! Гнать Вас в шею надо!" Я страшно обрадовался — это было именно то, что я желал. Он тут же подписал мне все бумаги, и я перешел на самолетостроение.

Так что если бы не было несчастья, когда меня забраковали и я переживал, чуть не плакал, я бы не перешел на самолетостроение и страдал всю жизнь. Вот Вам доказательство — несчастье помогло. Мои страдания превратились в радость.

Бернгардт: Вы выстрадали эту радость.

Борис Викторович: Да, страдал и получил право на радость. Именно то, что человек был в жутко страдательном положении, сработало в положительном направлении. Так что я сейчас очень спокойно отношусь к разным неприятностям, зная, что это способ дать мне через некоторое время большую положительную эмоцию.

Вот, например, я страдал, конечно, когда женился на Вере Михайловне, но надеюсь, что еще будет положительная эмоция (общий хохот). Еще есть время, дорогая...

Бернгардт: В Москву, как я понял, Вы переехали еще студентом?

Борис Викторович: Я сдал все экзамены экстерном. А в Москву переехал по очень простой причине: я заканчивал авиационный институт, но в Ленинграде нет авиационной промышленности. Там было одно жалкое КБ при каком-то ремонтном заводе, но что можно делать на ремонтном заводе?! И если я хотел работать в авиапромышленности, то надо было переезжать в Москву. Поэтому я уцепился за своего школьного приятеля, который переезжал в Москву, и поехал вместе с ним.В Москве я попал к Королеву, это целая история. Мне повезло, в некотором смысле. Был ряд случайностей, но жизнь вся состоит из таких случайностей. Когда я ехал в Москву, то не знал, что буду работать с Королевым. Хотя я был формально с ним знаком, мне и в голову не приходило, что я к нему попаду.

Вера Михайловна: К Королеву он попал, потому что оба занимались планерным спортом и там встречались.

Бернгардт: А Королев — это уже была "марка"?

Борис Викторович: Нет, никакой "марки" не было. Тогда это был сомнительный молодой человек, которого посадили в 38-м году. Я поступил к нему летом 37-го и проработал год до его посадки. А потом у него работал после моего возвращения из лагеря. Но это уже другая история.

Бернгардт: Вы сказали, что у Вас были случаи, когда неприятности в конце концов оборачивались удачами, но привели только один такой пример. Не могли бы Вы вспомнить другие подобные случаи?

Борис Викторович: Сейчас я так сразу не вспомню, но у меня это было много раз, и я давно усвоил, что неприятности, как правило, означают что-то хорошее.

Бернгардт: Так что переживать не стоит?

Борис Викторович: Переживать не стоит, потому что тебе крупно повезло, как выяснится через год. Это первое. И второй способ, который у меня имеется, — я для этого держу при себе жену, это одна из причин, по которой я не развелся...

Вера Михайловна: Тебя серьезно спрашивают!

Борис Викторович (смеясь): А это серьезный ответ. Потому что, когда что-то может случиться, она это чувствует за сутки. И наоборот, когда я как-то пришел домой совершенно разбитый, понял, что все кончилось и я завтра вешаюсь, она сказала: "Ничего не будет, я бы почувствовала". И точно — ничего не было.

Вера Михайловна: Он примчался с завода с вытаращенными глазами: надо немедленно эвакуироваться!..

Борис Викторович: Эвакуация — это вообще особый случай. А тем более московская паника 16 октября 41-го.

Вера Михайловна: Надо было что-то делать, куда-то уезжать. Я сказала: не надо, мы уедем через неделю.

Бернгардт: А почему паника была именно 16 октября?

Борис Викторович: 15 октября немцы так близко подошли к Москве, что они уже практически были в пригородах, в дачных поселках: Кирсановка и так далее. Если бы они знали, что никого нет впереди, кроме милиционеров... Не было ни войск, ничего. А они думали, что перед ними войска.

Было дано указание — кто его дал, не знаю: "Всех ценных людей немедленно вывезти из Москвы". Людей, которые могут представлять ценность для государства. И небезызвестный Костиков, который представлял такую ценность по мнению начальства, потом рассказывал, что к нему ночью пришли и сказали: немедленно в машину — и на Красную площадь. Водитель, узнав, что надо ехать куда-то дальше, отказался, потому что семья оставалась в Москве. Тогда ему дали военного водителя, собрали всех где-то в районе Красной площади и оттуда целой колонной двинули в Горький. Это была единственная дорога, еще не перерезанная немецкими войсками. Надо было срочно сматываться, и все начальство в ночь на 16 октября исчезло из Москвы.

Мы встали 16-го, позевывая, и пошли на работу. Приходим — там никого не пускают. Все заводы закрыли, все было закрыто. Это же глупость, провоцирующая панику! Такие вот дураки были у нас в Моссовете. Завод закрыт, по территории курсирует несколько человек для подготовки к взрыву. Ходят военные с нашими специалистами, отмечают всё ценное, чтобы его подорвать, а неценное — оставить. Раз подрывники ходят — понятно, дело идет к оккупации Москвы.

Тогда была карточная система, и вдруг объявляют, что будут выдавать продукты не по карточкам, а по корешкам от этих карточек. Все побежали. То есть власти старались все раздать населению.

Вера Михайловна: Давали по 30 килограмм муки...

Борис Викторович: Конечно, это вызвало паническое настроение. Никто не мог понять, что происходит. Но паниковало, в основном, начальство. А народ, надо сказать, не паниковал, а удивлялся глупости.

По радио передают какую-то музыку. И вдруг: "В 15 часов слушайте специальное сообщение Моссовета..." Народ встрепенулся: сейчас нам что-то скажут. И вот передают (точного содержания не помню, но звучало примерно так): "По поступившим сообщениям, некоторые бани закрылись, а парикмахерские перестали работать. Моссовет считает, что это безобразие, и постановил открыть все парикмахерские". (Общий хохот.) Вот Вам и "специальное сообщение"!

Потом мы снова пошли на работу. Готовили завод к эвакуации, складывали вещи — что брать, чего не брать и так далее. Это 17-го. А 16-го было такое, что...

Бернгардт: Так вы собирались бежать?

Борис Викторович: Мы-то? Само собой. Все собирались бежать, и мы тоже складывали рюкзаки с моей половиной.

Бернгардт: А Вера Михайловна сказала, что рано?

Борис Викторович: Говорить-то говорила, а рюкзак складывала.

Вера Михайловна: Конечно, вещи сложили. Я стояла в очереди за этой мукой, а он пришел: "Знаешь, меня могут не сегодня-завтра..." Я и говорю: "Мы поедем 23-го".

Борис Викторович: Уже 17-го был наведен относительный порядок. Заработали учреждения, стали планово эвакуироваться.

А 16-го была просто паника, устроенная начальниками. Это какими же надо быть дураками, чтобы рвануть из Москвы и закрыть все учреждения и предприятия, ничего не объяснив народу! Говорили только: приходите в 3 часа, будет зарплата и отпускные. Но через день-два этот ажиотаж стих.

Не было у немцев сил взять Москву. Они, может быть, и взяли ее, если бы знали, что впереди нет никого. А потом подбросили подкрепления, и Жуков взял все в свои руки. Как раз в это время, числа 18-го, было принято решение назначить Жукова командующим обороной города Москвы.

Бернгардт: А было ли какое-то известие, может быть, слухи о том, что немцев забирают?

Борис Викторович: Немцев высылали из Москвы, только не 16 октября, а еще в сентябре, и делала это милиция.

Я слышал о том, что нас высылают, и взял у себя на работе командировку в ЦАГИ. Для командировки туда нужен допуск, и я получил его, но ни в какой ЦАГИ не поехал. На кой черт мне туда ехать, тем более, что он уже был в Новосибирске?! Но формально командировочное удостоверение у меня было.

Когда меня хотели отправить, повели в милицию и спрашивают: "Вы немец?" Я говорю: "Да, немец. Вот моя справка". Справка о том, что я имею допуск к совершенно секретной работе. Они обалдели. Что делать? Высылать? А может, я очень важный человек, и от меня зависит оборона Москвы? Побежали к начальнику, он сказал: "Отпустите, но зарегистрируйте!" Меня зарегистрировали и отпустили. И немцы, которых в тот момент высылали, смотрели на меня с завистью. Говорят, потом опять пытались меня найти, но я уже был в эвакуации.

Таким образом, я спокойненько дожил до эвакуации. И там сначала было все нормально — до отправки в лагерь.

Бернгардт: А Валентин Эдуардович Раушенбах даже до 44-го года в Москве прожил. Он преподавал в институте иностранных языков.

Борис Викторович: Для меня это загадка. Может, у него было какое-то особое разрешение?

Бернгардт: Есть данные НКВД, что порядка полутора тысяч немцев (включая членов семей) остались в Москве.

Борис Викторович: Я вполне допускаю это. Меня ведь тоже из Москвы не высылали и никаких акций национального плана со мной не производили, за исключением того, что забирали в милицию и снимали анкетные данные.

Бернгардт: А Ваша мать?

Борис Викторович: Матери повезло в том смысле, что она была с дочерью. А дочь — геолог, и ее отправили на Алтай.

Вера Михайловна: Его сестра была замужем за Андреем Миклухо-Маклаем, он был на фронте разведчиком. Это один из потомков Николая Николаевича Миклухо-Маклая. А Кара оставалась в Ленинграде с мамой и маленьким сынишкой, который родился в 40-м году. Началась блокада Ленинграда, и им там пришлось очень плохо. Мужу дали два дня отпуска, и он пробрался в блокадный Ленинград.

Борис Викторович: Это уже было весной 42-го, а тяжелую зиму мать провела там, в Ленинграде.

Вера Михайловна: Андрею удалось через Ладожское озеро отправить жену с сыном и матерью на Алтай, но не как немцев, а как семью геолога.

Борис Викторович: Да, сестра не была репрессирована.

Бернгардт: Это естественно, поскольку ее муж был русский (Тем не менее Карин Викторовна Раушенбах была выслана в Сибирь именно как немка — прим. автора).

Вера Михайловна: Другое дело, когда они вернулись. Маму долго не прописывали, квартиру отобрали, все было занято, некуда деваться. В это время вернулся с фронта Андрей. Хлопотать было трудно, потому что везде большие очереди, все возвращались в Ленинград. Всё разбомбили. Квартиру им все же дали, но было туго.

Бернгардт: Мать, наверное, так нелегально там и жила?

Вера Михайловна: Она долго нелегально жила.

Борис Викторович: Андрей пытался представить ее эстонкой, ведь она родом из Эстляндии. Затребовали документы в подлиннике, а там имя было написано на эстонский манер, и получалось, что она эстонка. Мол, ее по глупости записали немкой, а вот вам подлинные документы. В общем, это было очень тяжело.

Потом от нее в конце концов отстали — старуха, что с нее взять? Занималась огородом — деятельная была, старалась помочь по хозяйству...

Эдуард Бернгардт: Борис Викторович, в трудармию Вы попали в 42-м году?

Борис Викторович Раушенбах: В марте месяце.

Вера Михайловна Раушенбах: В Свердловске, куда нас эвакуировали, Борис Викторович работал в институте. Но потом, видимо, эта трудармейская волна дошла и до Урала, и подобрали тех, кто там был.

Борис Викторович: Именно "добрали остатки". Раньше отправляли организованно, большими массами, а тут отдельных людишек собирали. Подчищали.

Вера Михайловна: В трудармию попали и те, кто на Урале в то время жил. Тот же Пауль Рикерт. Директор Свердловского театра оперы и балета. Они все туда попали в марте 42-го года.

Бернгардт: Для трудармии это обычный срок. Отца моего забирали в трудармию с Алтая в феврале 42-го. Было как бы три этапа репрессий. Первый — депортация из мест проживания в Сибирь и Казахстан, второй — "мобилизация" в трудармию (с января-марта 42-го) и третий — переселение оставшихся после "мобилизации" членов семей на Север летом 42-го года. Как назывался лагерь, в который Вас забрали?

Борис Викторович: Забирали меня, я бы сказал, очень грамотно. Никто не арестовывал, не хватал за шиворот. Вызвали по повестке в военкомат. Шла война, повестка в военкомат — явление естественное. Там сказали: "Все в порядке", посадили на нары. Это был, можно сказать, пересыльный пункт в военкомате. Люди после ранения приходили, из них составляли группы для отправки на формирование. Ну и я сидел с этими фронтовиками. Заметил каких-то странных людей с немецкими фамилиями, но не придал этому значения.

Потом нас собрали, посадили в один вагон и повезли. А что можно было сделать? Военкомат ведь. Как на войну послали: стройся, выходи, садись. Ехали часа четыре. Вылезли — стоят грузовики. Нас посадили — и в путь. Куда? А кто его знает. Жизнь солдатская — начальство знает, куда везти. Привезли к какому-то дому, высадили, сказали: "Здесь будете жить".

На этом вся галантность закончилась. Никто нам ничего не объявлял, никто не предупреждал. Просто привезли и выгрузили. Никакого ареста и всяких ужасов, с ним связанных, не было. Но когда высадили, то выяснилось, что мы попали в "зону". А в "зоне" были лагерные порядки. Вызвали в военкомат, а попали в лагерь НКВД.

Они еще толком не знали, что делать с нами, и обращались точно так же, как с заключенными. Тагиллаг — это несколько лагпунктов, где сидели 58-я статья, бытовики, в общем — все, и мы в том числе. Но непосредственно в нашем лагпункте мы были одни, только немцы. А где-то за километр находилась "зона", где сидели воры, дальше — "зона", где была 58-я, и так далее.

Нас привезли в пустой лагерь, и мы его заполнили. Все вместе называлось "Тагиллаг", а мы — "Стройотряд № 1874". Лагеря с другими номерами находились как в Тагиллаге, так и за его пределами, и, судя по нашему номеру, таких лагерей было много.

В Тагиллаге было несколько лагерей с немцами. Народ-то говорил, мы слышали. Наш лагерь, потом рядом, от нас километра два, другой. Каждый лагерь обслуживал какое-то предприятие. Мы были при кирпичном заводе, а пару километров от нас находился карьер по добыче камня — "Зайгора", там была своя "зона".

Я не берусь сейчас всесторонне оценивать, но это была большая и хорошо организованная система лагерей. Все было в полном порядке, все отлажено. Единственное — кормили нас хуже, чем заключенных. В списках на продовольствие сначала стояло начальство, потом сотрудники, потом обычные жители, потом заключенные, а потом — немцы. Так что мы жили по остаточному принципу — что оставалось, на том и жили. Но оставалось очень мало. Половина лагеря умерла от голода.

Когда я был в Бухенвальде, там показывали ужасные фотографии истощенных заключенных, умирающих от голода. И я подумал: "Удивили меня Бухенвальдом! А у нас чем было лучше?" Ничем. Единственная разница — там, может быть, нарочно убивали, а у нас не нарочно, люди сами умирали. Есть не давали, а работать заставляли.

Были дни, помню, когда мы по десять человек хоронили. Точнее, не хоронили, а складывали в яму и присыпали песочком. Был ров вырыт, в него складывали ряд, потом другой, потом следующий... Буквально в метре от лагеря.

Бернгардт: Хоронили дежурные или специальная команда?

Борис Викторович: Я не помню, кто хоронил, но это была яма, которая постепенно заполнялась, и когда дело доходило до верха, то ее засыпали и вырывали новую...

Бернгардт: Какое впечатление на Вас и Ваших сотоварищей произвел сам факт: "Я за колючей проволокой..."?

Борис Викторович: Никакого. Привезли и сказали: "Занимайте, этот барак ваш!" Мы побежали в барак, стали устраиваться на нары. Кто вниз, кто вверх. Без всяких драк, дружно все устроились и зажили "нормальной" лагерной жизнью.

Бернгардт: Есть давняя, наверное уже неосуществимая, идея — составить "энциклопедию" трудармии. Вот лагерь такой-то, статистические данные: сколько наших там было, что делали, как жили. И при этом еще рассказ какого-то очевидца, чтобы прочувствовать атмосферу.

Борис Викторович: Понимаете, Тагиллаг ведь, как я уже говорил, — это целая система лагерей, и люди находились в разных точках. Что касается нас, то мы жили на кирпичном заводе. Наши бараки — их было несколько — обслуживали этот завод. Нас никуда не выпускали. Мы знали по слухам, что где-то есть еще трудармейские лагеря, но мы там не бывали и не можем ничего о них сказать.

А у нас было так: утром вставали, завод прямо тут же, общая территория. Там даже особой колючки не было — мы ходили в таком виде, что удрать было невозможно.

Бернгардт: Но вы же ехали в своей одежде?

Борис Викторович: Да, но все быстро кончилось. Ходили там, одетые как черти. И никакой особой охраны лагеря не было. Были, конечно, эти самые правила НКВД. Скажем, утром вывод на работу. Полагается с конвоем, хотя у нас не было конвоира. Шли сами, по отделениям. Бригадир, проходя через проходную, говорил, что идет такое-то отделение, такой-то отряд, столько-то человек. Солдат записывал. И бригадир обязан был вернуться с таким же количеством людей. Все было, я бы сказал, по-семейному.

И никто не боялся, что мы удерем. Мы были так одеты, что идти в город немыслимо — нас бы сразу схватили: ватники какие-то странные, на ногах вместо ботинок — самодельная обувь из автомобильных покрышек. Если по улице города шел человек в обуви из автопокрышек, это сразу бросалось в глаза каждому.

Бернгардт: Зона была в пределах Нижнего Тагила?

Борис Викторович: Это окраина Тагила.

Вера Михайловна: 4 километра — столько я шла от станции.

Борис Викторович: От станции 4, а от города ближе.

Бернгардт: Сколько человек было в одном бараке?

Борис Викторович: Это зависело от того, какой барак. У нас много народу было. Может быть, сто, может, и двести человек. Спали мы на двухъярусных нарах. В комнате, где я жил, нас было что-то около 10 человек. В бараке была коридорная система — коридор и комнаты. Нам повезло, что мы попали в обычный барак, построенный в свое время для рабочих. Конечно, он был набит до отказа.

Бернгардт: А как сквозняки?..

Борис Викторович: Это зависело от наших способностей. У нас всегда было тепло. Мы же находились при кирпичном заводе, там идет обжиг. Воровали горючее. То есть не воровали, а просто брали. Возвращаясь с работы, каждый волок с собой ведерко с коксиком. Коксик — это не уголь, а значительно более высокоэффективное топливо. "Что несешь?" — "Коксик". Это все было внутри "зоны", и все знали, что коксик нужен, чтобы топить. И мы топили коксиком зимой свою комнату. У нас всегда стояло очередное ведро, так что я никаких сквозняков не знал.

Бернгардт: С теплом вам повезло. А как с насекомыми?

Борис Викторович: Вши? Там были всякие санитарные мероприятия. Самое крупное — борьба с клопами, когда нас всех выводили летом из барака. Вытаскивали все наши вещи, в том числе и постельные, что было глупостью. Потом серой обрабатывали барак и заносили назад вынесенных клопов. Из тех клопов, что оставались в бараке, часть дохла, а оставшиеся были (смеется) особенно злыми и набрасывались с удвоенной энергией. Но куда-то шел отчет об успешной борьбе...

Вера Михайловна: А других насекомых мы проглаживали раскаленными утюгами, когда приезжали. Треск стоял страшный!

Бернгардт: У вас была столовая или просто раздаточный пункт?

Борис Викторович: Столовая. Там стояли столы, каждый подходил к раздаче и получал порцию баланды или каши — в общем, что полагалось, — в свою посудину. У каждого что-то было, какие-то котелки. У одного была миска, и он этим очень гордился. Что у меня было, не помню.

Бернгардт: Питание было два раза или три?

Борис Викторович: Два.

Вера Михайловна: Утром и вечером. Если утром получали пайку и ее съедали, то до вечера ходили голодными.

Бернгардт: А пайка какая была — 400, 500, 600 грамм?

Борис Викторович: Минимальная пайка была 400, максимальная — даже 900. Но большие пайки выдавались только за крупное перевыполнение норм. ИТР, который не мог ничего перевыполнять, получал 600-700 грамм. У меня тоже было 600-700, потому что я работал не для Тагилстроя, а для другой организации, и не было оснований давать мне больше.

Пайки давались так: сначала — минимальные, потом — прибавки за перевыполнение, за работу в тяжелых условиях и так далее. Но у меня-то никаких добавок не было, я шел всегда по самому низкому для ИТР разряду.

Бернгардт: Это был обычный хлеб?

Борис Викторович: Сейчас бы мы сказали, что плохой. Он был очень мокрый. Но все такой ели, и мы тоже. Мы одно время даже пытались (потом прекратили из-за сильного голода) откладывать пайку на завтра, чтобы хлеб подсох немного и приобрел нормальный вид. Но мы эту затею бросили, съедали сразу.

Бернгардт: А еще что было, кроме хлеба?

Борис Викторович: Баланду давали, а больше ничего. Что там еще могло быть?

Бернгардт: То есть баланда на завтрак и баланда на ужин...

Борис Викторович: Раз в месяц давали сахар и кофе, но не настоящий, а ячмень поджаренный. Сахара было с полстакана или чуть больше. Мы его сыпали в кофе, смешивали, получалась такая рыжая, очень сладкая конфета. И мы их сжи-ра-ли. Кофе нам тоже давали мало. Раз в месяц мы могли делать такую штуку, но чтобы каждый день есть понемножечку? Нет! Это было такое пиршество! (Мечтательно.) Шикарное...

Бернгардт: А что из себя баланда представляла?

Борис Викторович: Что было, из того они и варили.

Вера Михайловна: "Лапшинка за лапшинкой бегает с дубинкой".

Борис Викторович: Ну что ты, какая там лапша! Лапша — это была наша лагерная мечта! Помню, Пауль Рикерт все говорил: "Если кончится война и нас отпустят, я приеду домой и скажу Наде, чтобы она сварила мне таз (знаете, такой большой, для мытья головы), целый таз лапши! Я ее с сахаром съем!" Таз лапши с сахаром — предел мечтаний!.. Обычно была какая-то очень жидкая каша. Сыпали туда что-нибудь.

Бернгардт: Перловка, пшенка, овсянка?

Борис Викторович: Что привезут, то и сыпали.

Бернгардт: То есть это был не суп, а жидкая каша?

Борис Викторович: Нет, все-таки суп, очень жидкий суп. Была ли там картошка? Как когда. В общем, что-то давали, и мы не умирали. То есть люди умирали от голода, но те, кто был на тяжелой физической работе. У меня тяжелой работы не было, но есть все время хотелось. Я думал только о еде. Ее явно не хватало, поэтому все мои мечты, разговоры, все сны были такие (смеется): "Ах!.. Пожрать бы чего-нибудь!" Это странно, но ни о чем другом я не думал.

Бернгардт: Можно сказать, что баланда — это было нечто своеобразное, со своим, всегда одинаковым, вкусом?

Борис Викторович: Да, в том смысле, что никакого вкуса там не было. Просто в кипящую воду кидали какое-то количество крупы, и все. Давали большой черпак — полная тарелка, "с краями".

Бернгардт: И ни чая, ни кофе, кроме этой "конфеты"?

Борис Викторович: Чая не было, но по утрам давали кипяток.

Бернгардт: И ни масла, ни каких-то жиров?

Борис Викторович: Иногда, когда давали кашу, добавлялся маленький черпачок растительного масла. Странное масло — льняное или еще какое-то.

Бернгардт: В Котласе, отец рассказывал, специально заваривали хвою в бочках. Эти бочки стояли перед входом в раздаточную, и пока ты кружку хвойного отвара не выпьешь, то туда не войдешь.

Борис Викторович: Этого у нас не было. От цинги мы сами варили траву.

Вера Михайловна: Я привозила всякую "химию", которую мне рекомендовал один из друзей Бориса Викторовича.

Бернгардт: Вы попали туда в марте 42-го и пробыли...

Борис Викторович: До 46-го года. Когда кончилась война, зону открыли. Разрешили снимать жилье, но нельзя было уезжать. Мы оказались в положении Ленина в Шушенском. Не имели права никуда ехать — мы были ссыльные, сосланные именно в Нижний Тагил. "Вы не можете никуда выезжать, но это отнюдь не ущемляет вас ни в чем, — сообщил нам оперуполномоченный, — вы даже можете писать поэмы!" Поэм, правда, никто не написал (смеется), но нас очень обрадовало, что теперь мы можем писать поэмы...

Бернгардт: Итак, люди работали на кирпичном заводе. Сколько часов продолжалась смена?

Борис Викторович: Никаких 8-часовых смен, конечно, не было. Шла война.

Бернгардт: 10 или 12 часов?

Борис Викторович: Точно не помню, я ведь работал на заводе только первый год. Но у нас было так же, как у всех. Там работали и вольнонаемные: половина завода — мы, половина — вольные. Вольные — это бывшие сосланные кулаки. Тем не менее, они были свободные, а мы находились в "зоне". Но работали все вместе, а смена начиналась и кончалась, как ей и полагалось. Не 8 часов, а где-то 10 или 11. Это было одинаково для всех и не могло быть по-другому по технологическим причинам. Одни придут, а другие нет? Это невозможно.

Бернгардт: А чем занимались после работы?