Огромное количество дыма, Карл Черни стоит на коленях слева от автомобиля, одетый в кожаную куртку и, очевидно, что-то регулирует правой рукой. Всё, типа, под контролем. Дама слева, похоже, не очень уверена в этом. Фотокорреспондент Шляйх присутствовал во время взрыва. Все это происходило на заднем дворе гаража и автошколы Франца Бонди.

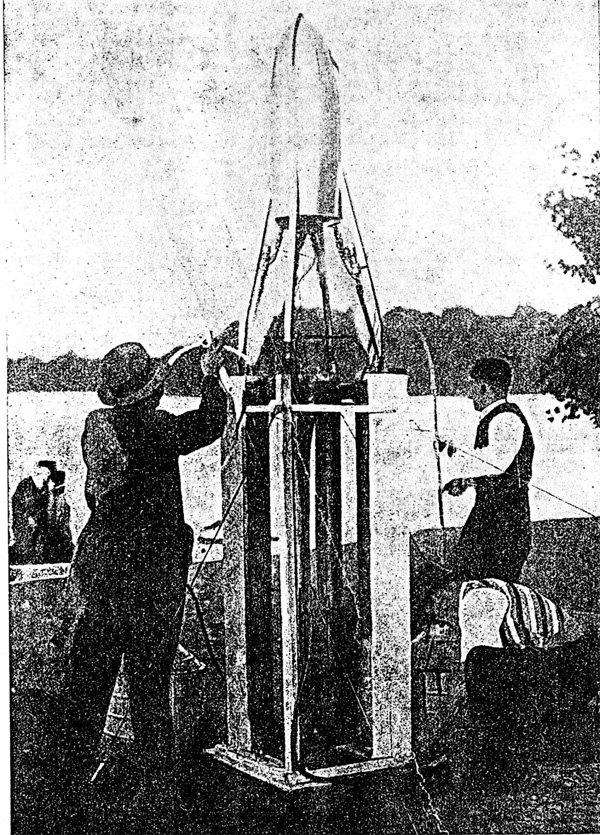

Из последнего информационного бюллетеня Небеля, май 1934-го. Рассказ об испытаниях Магдебургской ракеты в 1933-м. Он называет её просто "1,7/200" (1,7 кг в секунду расход топлива и 200 кг вес) и считает самый большой ракетой в мире

США никак не могли избежать гонки за рекорды высоты. Но, вероятно, из-за Великой депрессии отстали со стратостатами даже от СССР. Но в 1932-м Великая депрессия пошла на убыль. В начале 1933 года в США с лекционным турне приехал Огюст Пикар, который собирал средства для нового высотного полета. А в 1933 году в Чикаго проходила всемирная выставка-ярмарка «Век прогресса» (Century of Progress), и Пикар предложил совершить полет на стратостате с таким же названием «Век прогресса» в качестве шоу. Организаторы его поддержали. Поиском спонсоров занялись Национальная радиовещательная компания (National Broadcasting Company - NBC) и издательство газеты Chicago Daily News. Разработкой оборудования для изучения космических лучей (полет предполагался как научный проект) занялись два нобелевских лауреата, американские физики Артур Комптон и Роберт Милликен. Проектирование и изготовление оболочки аэростата вела корпорация Goodyear Zeppelin. Водород для наполнения стратостата должны были поставить корпорации Union Carbide и Carbon Corporation. За изготовление герметичной гондолы отвечала корпорация Dow Chemical Company. Пилотом стратостата должен был быть сам Огюст Пикар, а наблюдателем и экспериментатором - его брат-близнец Жан Пикар.

Однако Огюсту Пикару пришлось срочно вернуться в Европу (зачем? не знаю). А Жан Пикар не имел лицензии на управление стратостатом. И руководство ВМФ США наняло в качестве пилота Томаса Сеттла, единственного на тот момент человека в мире, имевшего лицензию на полеты на всех типах воздушных судов. Но Жан Пикар отказался от участия в полете. По одной версии, чтобы уменьшить вес гондолы, и увеличить шансы на достижение рекордной высоты полета. По другой - из-за конфликта с руководством выставки-ярмарки.

Подготовка к первому полету началась поздним вечером 4 августа 1933 года на футбольном стадионе «Солджер Филд» / (Soldier Field - Солдатское поле) в центре Чикаго в присутствии нескольких тысяч зрителей. Аэростат диаметром 32 метра наполнялся из собранных вместе 700 стальных баллонов, заполненных газообразным водородом. Объем оболочки составлял около 16 990 м.куб. К 2 часам ночи под аэростат подвезли и подвесили гондолу.

В 2 часа 15 минут по громкой связи было объявлено, что Сеттл хочет проверить клапан, с помощью которого выпускался газ из оболочки. Так как срабатывание клапана определялось «на слух», зрителей попросили соблюдать тишину. Поэтому то, что клапан сработал плохо, слышали многие. Свист выходящего газа должен был резко обрываться, когда шнур отпускали и клапан захлопывался. Но свист продолжался, хотя и постепенно ослабевал. Клапан закрывался медленно, и газ продолжал выходить. Сеттл понимал, что рассчитывать на успешный полет нельзя, так как невозможно нормальное управление клапаном. Но выпустить из аэростата в воздух на футбольном поле, окруженном зрителями, 3,5 тысячи м.куб. водорода – опасно. И он решил не отменять полет.

5 августа 1933 года в 3 часа ночи местного времени освещенный лучами прожекторов стратостат «Век прогресса» начал подъем. На высоте около 1,5 км, находясь над заброшенной железнодорожной станцией, Сеттл снова попробовал открыть и закрыть капан. На этот раз клапан вообще не закрылся. Стратостат быстро снизился на высоту 900 метров и продолжил падение, хотя Сеттл начал сбрасывать песок и свинцовый балласт. При этом стратостат находился недалеко от футбольного поля, и был освещен прожекторами, так что весь его 15 минутный полет, включая падение, проходил на глазах у зрителей.

Сеттл не пострадал, стратостат упал у железной дороги рядом с пересечением улиц 14th Street и Canal Streets. Люди, многие с сигаретами, сбежались к гондоле, несмотря на крики Сеттла, что водород может взорваться, а некоторые начали отрезать куски оболочки "на сувениры". Морские пехотинцы силой разогнали толпу, подогнали железнодорожный грузовой вагон и вместе с гондолой доставили в охраняемый склад. Благодаря этому появилась возможность повторить полет через несколько месяцев, когда был заклеены около 2 тысяч дыр в оболочке аэростата, и восстановлено оборудование гондолы.

Утренние газеты вышли с оригинальным заголовком двойного смысла - “SETTLE UP! SETTLE DOWN.” ("Сеттл вверх, Сеттл вниз" или то же самое - "Отрегулировать! Успокойтесь!"). Так неудачно началась эта история, в результате СССР поднял стратостат в стратосферу раньше американцев. Но это другая история.

Томас Сеттл родился в 1895-м в Вашингтоне. В 1918 году окончил Военно-морскую академию США, вторым в своем классе, и начал свою военно-морскую карьеру в качестве энсина на эсминцах. Во время своей службы в качестве морского офицера на Черном море во время гражданской войны в России Сеттл помогал русскому композитору Сергею Борткевичу в Ялте и Константинополе в 1920 году. В благодарность за его помощь Борткевич посвятил ему свой фортепианный цикл Der kleine Wanderer opus. В 1924 году прошел обучение в Высоковольтной лаборатории им.Крафта Гарвардского университета, и получил специальность инженера по электросвязи. Сеттл женился на Фэй Брэкетт, сотруднице лаборатории Крафта, в июне 1924 года и в июле получил свое следующее назначение на флот — должность офицера связи на «Шенандоа» (ZR-1), 207-метровом дирижабле, базирующемся на военно-морской авиабазе Лейкхерст, а с октября 1924 года одновременно и на дирижабле жёсткой конструкции «Лос-Анджелес» - служить на двух дирижаблях было возможно, поскольку гелия хватало только на один.

«Шенандоа» 3 сентября 1925 года разбился, попав в грозовой фронт около Колдуэлла, штат Огайо, погибло 14 человек.

«Шенандоа» 3 сентября 1925 года разбился, попав в грозовой фронт около Колдуэлла, штат Огайо, погибло 14 человек.

В день крушения «Шенандоа» Сеттл тренировался в одиночку на привязном аэростате. После крушения он добровольно пошел на курсы пилотов дирижаблей и 19 января 1927 года получил крылья военно-морского летчика (дирижабля) №3350. Сеттл также хотел пройти обучение на пилота самолета, но адмирал Моффетт отклонил его просьбу. Вскоре Сеттл пролетел на небольшом воздушном шаре 21 час на расстояние 769 км — полет, который мог бы стать мировым рекордом дальности, если бы он был оборудован барографом.

25 августа 1927 года, когда капитан Чарльз Э. Розендаль был на земле, Сеттл оказался старшим офицером на борту «Лос-Анджелеса». В 13:29 внезапный холодный фронт обрушился на Лос-Анджелес; вызванное этим увеличение плавучести дирижабля, нагретого солнечным светом, потянуло его вверх. Хвост свободно поднялся, в то время как нос оставался привязанным к башне. Сеттл запросил у Розендаля разрешение отсоединиться от башни, но капитан «не видел в этом необходимости». «Лос-Анджелес» продолжал подниматься, пока не достиг почти вертикального (88 градусов) положения носом вниз. Сеттл прекрасно командовал и спас «Лос-Анджелес», который прослужил до 1932 года, выполнив 331 полет.

Позже Сеттл пилотировал различные типы дирижаблей, базировавшихся в Лейкхерсте. В январе 1928 года он едва не утонул в море, когда его дирижабль J-3 был унесен в Атлантику; экипажу удалось отремонтировать двигатели и вернуться. В октябре 1928 года Сеттл пересек Атлантику на борту дирижабля "Граф Цеппелин" вместе с двумя другими наблюдателями ВМС США. Вдохновленный надежностью немецких дирижаблей, он публично осудил зависимость Соединенных Штатов от немецких двигателей Майбах.

В первой половине 1929 года осуществлял надзор за строительством дирижаблей "Акрон" (ZRS-4) и "Мэкон" (ZRS-5) в городе Акрон, штат Огайо.

В 1931 году стал первым пилотом дирижабля ВМС США К-1 - первым дирижаблем мягкой системы с подвешенной гондолой управления, и использующим в качестве топлива пропан. K-1 остался единственным образцом своего типа; ВМС посчитали его слишком большим для своих задач.

В 1927 году, когда погиб Грей, поднявшись на рекордную высоту в открытой корзине, Сеттл спроектировал стратосферную гондолу в виде цилиндра (чуть больше 2 метров в длину, можно только стоять) и принёс показать адмиралу Моффетту. И тот сразу заказал её заводу в Филадельфии. Назвали её “The Flying Coffin” ("Летающий гроб") и было начали делать, но тут окончательно распоясалась Великая депрессия и множество проектов, включая этот, отменили.

Сеттл принял участие в своей первой гонке на воздушных шарах вместе с Джорджем Н. Стивенсом 30 мая 1927 года. Им пришлось приземлить свой воздушный шар объемом 990 м3 из-за сильного дождя всего через 632 км полета, проиграв гонку. Это побудило Сеттла искать сотрудничество с метеорологами ВМС. Сеттл стал постоянным участником (от ВМС) в национальных и, после квалификации, международных гонках на аэростатах:

В мае 1928 года Сеттл досрочно снялся с национальных гонок в Питтсбурге, где из-за ударов молнии были сбиты три аэростата, в результате чего погибли два пилота и четверо получили травмы.

В мае 1929 года Сеттл и Уилфред Бушнелл выиграли Кубок Литчфилда, 1532 км, установив мировой рекорд в трех категориях аэростатов и получив право на участие в Международных гонках воздушных шаров.

В июле 1931 года Сеттл и Бушнелл выиграли свой второй Кубок Литчфилда.

В сентябре 1932 года Сеттл и Бушнелл выиграли Международную гонку Гордона Беннета, совершив рекордный перелет на 1550 км из Базеля в Вильнюс.

В сентябре 1933 года Сеттл и лейтенант Кендалл совершили перелет на расстояние 1249 км, установив мировой рекорд по продолжительности, но заняли лишь второе место в Международной гонке Гордона Беннета, уступив по дальности польской команде.

В августе 1933-го он участвовал в первом (официальном) полёте на стратостате, закончившимся провалом (см.выше)

20 ноября 1934-го установил мировой рекорд высоты в 18 665 метров на том же стратостате. (1933 году стратостат СССР-1 поднялся выше, но это не было признано FAI)

Незадолго до рекордного подъема Сеттл подал заявление о переводе на морскую службу. Во второй половине 1934 года Сеттл прибыл в Китай, где ему было поручено провести канонерку "Палос" (PG-16) на расстояние 2100 км вверх по реке Янцзы от Усуна до Чунцина. Это было на грани возможного. Только в 1929 году из 67 пароходов Янцзы три были полностью уничтожены порогами, при этом погибло 47 человек; каждый год погибало около тысячи китайцев на джонках. Сеттл сумел провести судно через каменистые пороги. После этого похода Сеттл остался на Янцзы, теперь командуя другой канонеркой. В 1939–1941 годах Сеттл учился в Военно-морском колледже.

До нового назначения Сеттл отвечал за все дирижабли ВМС США.

В марте 1944 года принял командование тяжелым крейсером «Портленд». Крейсер под его командованием принимал участие в обеспечении высадки десанта в Голландии и на остров Пелелиу в Микронезии в сентябре 1944 года. 24 октября 1944 года «Портленд» в составе американского флота у северного выхода из пролива Суригао сражался с японской эскадрой из двух линкоров и тяжелого крейсера. «Портленд» стал единственным тяжелым крейсером, дважды вступавшим в бой с вражескими линкорами ночью. Сеттл получил Военно-морской крест за его действия в проливе Суригао.

В декабре 1944 года обеспечивал огневую поддержку сухопутным войскам в битве при Миндоро. 9 января 1945 года во время вторжения в залив Лингаен на Филлипинах принял командование крейсерской дивизией контр-адмирала Теодора Чендлера (тот погиб 7 января после удара японского самолета-камикадзе по его кораблю).

В феврале 1945 года крейсер «Портленд» под его командованием обеспечивал помощь наземным и воздушным силам во время десанта на остров Коррехидор на Филиппинах, а с марта был задействован в подготовке операции по захвату Окинавы. 21 марта, в свой первый день кампании на Окинаве, Сеттлу удалось уклониться от одиннадцати торпедных атак с подводной лодки, но не удалось протаранить подлодку. Он оставил командование «Портленд» в июле, за месяц до окончания войны, когда крейсер все еще находился на Окинаве.

В 1946 году вернулся в Китай, на Янцзы, где заменил вице-адмирала Бертрама Дж. Роджерса в качестве командующего 7-м соединением (десантных сил.

Затем был переведен в Турцию, где занимался вопросами оказания американской помощи Греции и Турции в соответствии с доктриной Трумэна. У него была давняя мечта стать послом в Советском Союзе, которая так и не осуществилась.

После возвращения в Соединенные Штаты служил в Новом Орлеане, штат Луизиана, на Тихоокеанском флоте в Сан-Диего, штат Калифорния, и в Норвегии.

В 1950 году был назначен командиром Объединенной оперативной группы 131, ответственной за проведение подземных ядерных испытаний на Алеутском острове Амчитка под кодовым названием Операция «Буря». Взрывы 20-килотонных зарядов были запланированы на 30 августа, 22 сентября и 2 октября 1951 года, но после того, как в марте 1951 года информация об их подготвоке появилась в прессе, Сеттл предложил перенести операцию на испытательных полигонах в Неваде и Калифорнии. Пока военные и политики обсуждали возможные альтернативы, Сеттл высказался за отказ от Алеутской программы и расформирование Оперативной группы 131. Операция была отменена, а группа расформирована летом 1951-го.

Позднее, с 1954 по 1956 год, Сеттл временно служил в звании вице-адмирала в качестве командующего десантными силами Тихоокеанского флота, а затем снова стал контр-адмиралом и вышел в отставку в 1963-м.

Он умер в 1980-м.

29 октября 1933 года London Sunday Referee опубликовала репортаж с острова Рюген в Балтийском море, недалеко от побережья Германии. Некто по имени Отто Фишер летал внутри 24-футовой стальной ракеты на высоту шести миль. В сообщениях говорилось, что Отто был братом конструктора ракеты Бруно Фишера. Полет был совершен в полной секретности из-за фатальной попытки запуска годом ранее, а также из-за того, что полет был совершен под эгидой Рейхсвера, немецкого военного министерства. Ракета, как сообщил судья, была построена в городе Бармбек, недалеко от Гамбурга, и перевезена на Рюген.

«В воскресенье утром, в 6 часов, — сообщала газета, — Отто Фишер пожал руки своему брату и небольшой группе чиновников рейхсвера, присутствовавших при эксперименте, и заполз в ракету через маленькую стальную дверцу. (29-го действительно воскресенье, но как успели сообщить и напечатать аж в Лондоне?)

«Бруно Фишер и трое официальных лиц затем удалились в небольшую яму в земле примерно в двухстах ярдах, и Фишер замкнул переключатель, который отправил ракету в путь. Была ослепительная вспышка и оглушительный взрыв, и тонкое торпедообразное тело исчезло из стального каркаса, в котором оно покоилось.

«Через несколько минут он снова появился в поле зрения, плывя носом вверх на большом парашюте, который автоматически раскрылся, когда он начал спускаться. Когда он приблизился, можно было увидеть, как стальные ребра на внешней стороне корпуса двигались, когда пилот управлял ракетой так, чтобы она приземлилась на острове. Через несколько секунд он остановился на песке в нескольких ярдах от него, и Фишер прополз через дверь ракеты белый и потрясенный, но торжествующе улыбающийся. Путешествие в космосе длилось 10 минут и 26 секунд».

Всё это было не раз перепечатано. На обложке «Modern Mechanix» 1934 г. №5 художник изобразил аппарат, как он себе представляет. вверху уже не парашют, а ротативный раскрывающийся пропеллер (в сообщении далее говорилось, что он ещё и управлял посадкой, двигая какие-то стальные плоскости). Вряд ли тут есть и 1% правды

Сеттл решил не экономить на весе и взять второго человека. Он выбрал Честера Форднея, который «защитил» аэростат от зевак после его падения и которого он знал несколько месяцев в связи с подготовкой к полету на «Солджер Филд». После первой неудачной попытки взлета с территории ярмарки стартовая площадка была перенесена на завод компании Goodyear Zeppelin в Акроне, штат Огайо, откуда стратостат и был запущен 20 ноября 1933 года в 9:30 утра.

Через четыре часа полета они максимальной высоты, находясь над Пенсильванией. Весь полет продолжался около 8 часов 20 минут и завершился в семи милях к юго-западу от города Бриджтон, штат Нью-Джерси. Упали они в болота и решили ночевать в капсуле. На следующее утро Фордней с трудом преодолел около трех миль до ближайшей фермы и по телефону сообщил об их местонахождении. Два дня спустя, 23 ноября, после изучения установленных в гондоле приборов Бюро стандартов США объявило, что была достигнута высота 18 665 метров и установлен новый мировой рекорд.

Юмор. Много лет спустя, уже в 70-х, потягивая утренний кофе, Сеттл рассказывал корреспонденту: "Да, эти космические лучи, от которых даже в закрытых глазах космонавтов на "Аполлоне-12" появлялись вспышки... В 30-х лучей этих очень боялись. Учёные выдвинули гипотезу, что они могут изменить пол живого существа. Поэтому в стратостат напихали склянок с плодовыми мушками-девственницами. Не знаю, какие это были девственницы, но полёт всё время откладывался из-за плохой погоды и банки были полны детёнышами. И тут журналисты решили, что этот эксперимент для того, чтобы определить - а не превратимся ли мы в женщин. И мы ответили - "конечно, если ощутим при возвращении что-то такое, то немедленно снова взлетаем, чтобы перековаться в мужчин". "А если это произойдёт в полёте, - спросили они, - и восприимчивость у вас будет разная?" - "Ммм, - подумав, сказал я, - тогда тот, кто ещё не изменился, немедленно выпрыгнет с парашютом, чтобы потом сравнить с летавшим, испытавшему полное облучение. Да они мне почти поверили!"

Повезло человеку - ни до полёта, ни после никакими достижениями не блистал. Но чем-то глянулся знаменитому Сеттлу - и теперь его имя в энциклопедиях, мировой рекордсмен!

родился в 1892-м в городе Сагамор, штат Мичиган в многодетной семье (у него два брата и три сестры). В 1917 году окончил Мичиганский университет. Поступил на службу в Корпус морской пехоты в 1917 году. Служил в морской авиации, проходил службу в Санто-Доминго и на Гаити. Затем возглавил службу подготовки резервистов Корпуса морской пехоты по Центральному району расположения резервов. В 1933-м майор резерва Корпуса Морской пехоты США.

Во время Второй мировой войны возглавлял службу вербовки морских пехотинцев в Иллинойсе и 15 соседних штатах. После выхода в отставку работал начальником тюрьмы округа Кук, штат Иллинойс. Затем был избран шерифом округа Лауден, штат Вирджиния.

Женат, один сын.

Честер Фордней умер в 1959-м.

16 марта 1933 года - Шмидл запускает свою последнюю почтовую ракету с 379 письмами на борту своей двухступенчатой ракеты S1 на расстояние 5 км в Граце между Санкт-Мартином и Грацер-Фельд. Достигла высоты 2,5 км. После этого австрийская почтовая служба запретила ракетную почту и признала все марки и конверты неофициальными.

Гаэтано Артуро Крокко родился в 1877-м в Неаполе в семье инженера. Детство и юность прошли на родине матери - в Палермо. Окончил гимназию и Университет Палермо. В 1897-м продолжил обучение в артиллерийской и инженерной школе в Турине, в 1900-м выпущен в звании лейтенанта инженерных войск. В 1902-м получил направление в университет Льежа в Бельгии, где повысил свой образовательный уровень. От предложения поступить на работу в компанию Вестингауз отказался и вернулся в Италию.

До 1905-го написал 12 научных работ по аэродинамике. С механиком Оттавио Рикальдони 1907 году построил дирижабль, на котором в следующем году совершил полеты на озере Браччано и в Рим. За этим последовали еще 30 дирижаблей, из которых большая часть была использована в Первой мировой войне. Во время войны он разработал специальный взрыватель для артиллерийских и зенитных орудий и вместе с Алессандро Гуидони создал первый гироскопический прибор для бомбы.

В 1908-м основал Аэродинамический институт, который позже стал итальянским Центром развития авиационной техники. К 1914-му Крокко были построены 3 аэродинамических трубы. Убежденный, что время войн кончилось, в 1920 году вышел в отставку в звании полковника и занял пост Генерального директора и начальника отдела в Министерстве промышленности. Но не переставал работать в свободное время над новейшими концепциями аэронавтики и реактивного движения.

В 1926-м стал профессором авиационной техники в университете Рима. В 1927-м. прочел закрытую лекцию для членов генерального штаба, возглавлявшегося генералом Бадольо, о возможностях военного применения ракет с неограниченными конечными скоростями по сравнению с принципиально ограниченными конечными скоростями в артиллерии; Бадольо, совершенно потрясенный, выделил ему из своего секретного фонда 100 тыс. лир (5000 долларов) для научных исследований и создания ракет на твердом топливе.

Будучи лицом штатским, Крокко подписал контракт с одной из наиболее передовых итальянских фирм по производству взрывчатых веществ - «Бомбрини-Пароди-Дельфино» (BPD); он мог бесплатно проводить эксперименты в сотрудничестве с техническим директором этой компании д-р Маренко, используя ее оборудование и материалы.

В 1928-м возглавил технический отдел вновь созданного министерства авиации.

Занимался Крокко сперва разработкой твердотопливных ракет. Первые серии испытаний были проведены в 1927-1928 гг. в BPD совместно с д-р Маренко. Вторым (не оплачиваемым) сотрудником являлся Луиджи Крокко. Альберто был женат на баронессе Бике Пати-дель-Пирено, в браке имел семерых детей, одним из которых был Луиджи Крокко, ставший позже не менее знаменитым авиаконструктором и ракетостроителем.

Луиджи исполнилось тогда 18 лет, и он только начал учиться на машиностроительном факультете университета.

В качестве топлива при первых испытаниях был выбран кордит, который можно было легко достать в морском арсенале. Исследовалось, как ведет себя порох при разных давлениях. Пожалуй, это была лучшая в то время лаборатория для исследования взрыва 100-граммовых шашек твёрдого топлива. На основе этих результатов была сконструирована и пущена небольшая ракета, стабилизированная хвостовым оперением. Потом - более крупная ракета (тоже со стабилизаторами); заряд состоял из трех трубчатых шашек общим весом 300 г. Возможно, впервые разрывные диафрагмы были заменены срезающимися штифтами, которые надежно прижимали концевую плиту к выходной части сопел, пока не будет достигнуто заданное давление.

В другом варианте ракеты, стабилизируемой вращением, начало вращательного движения достигалось при помощи быстро воспламенявшегося заряда, размещенного в кольцевой камере вокруг одиночного выхлопного сопла.

В конце 1928-го А.Крокко призвали из резерва снова на военную службу в чине генерала, он возглавил Управление конструкторских работ Министерства аэронавтики. Опытами фактически занимался Луиджи, хотя он больше тяготел к теории. Кроме того, он учился в университете.

Частично эксперименты проводились в Риме, исследовали новый двухосновной порох, используемый в морском флоте,- так называемый порох С.

Удалось доказать, что разброс величины установившегося давления происходит как из-за неправильной геометрической формы шашек из кордита, так и его высокой чувствительности к величине давления.

Порох C заменил кордит. К концу 1929-го исследования ракет на твердом топливе были приостановлены, более прогрессивным признан ЖРД.

Исследование ЖРД на двухкомпонентном топливе частично была субсидирована генеральным штабом, предоставившим новые ассигнования из секретных фондов. Исходя из соображений практики, предпочтение было отдано топливам, которые можно было долго хранить; выбор пал на бензин в качестве горючего и четырехокись азота в качестве окислителя. Рассматривалась также и концентрированная азотная кислота, но вставала проблема изготовления баков, более трудно разрешимая, чем при использовании четырехокиси азота. Нельзя забывать, что нержавеющая сталь тогда только появилась и технология ее производства находилась еще в зародыше.

А.Крокко решил, что для работы с опасными химикалиями необходима помощь химика и пригласил на работу д-ра Коррадо Ланди. Он занимался поставкой топлива, а Л.Крокко работал над конструкцией камеры сгорания. А.Крокко наблюдал за работой и помогал советами.

Была создана камера из нержавеющей стали (супер по тем временам). Эта камера была успешно испытана к концу 1930-го д-ром Ланди и Л.Крокко в комнате, которая находилась во дворе химического института при Римском университете, тогда помещавшегося на улице Панисперна.

Первое испытание первого итальянского ЖРД и одного из первых в Европе продолжалось 10 мин. На грохот сбежались все профессора. Нарушив секретность, Л.Крокко рассказал им, что они тут делают. После чего пришли к выводу, что испытания следует перенести в более подходящее место.

Несколько недель спустя, во время работы в лаборатории, с д-ром Ланди случился удар, и он умер, не приходя в сознание. Ему было только 25 лет. Осталось невыясненным, имеет ли его смерть какое-либо отношение к тому, что он имел дело с четырехокисью азота и слишком часто неосторожно вдыхал его вредные пары. После этого исследования были временно приостановлены до второй половины 1932-го, пока Л.Крокко не завершил образования и не отслужил в армии. Тем временем после долгих бесед отца и сына они решили перейти к изучению однокомпонентного топлива. Теперь исследования финансировались ВВС Италии, проводились в лаборатории Отделения общей аэронавтики Училища авиационной техники при Римском университете с участием нового, очень компетентного сотрудника - д-ра химических наук Р. М. Корелли.

Первая мысль об однокомпонентном топливе зародилась во время вечерней прогулки отца с сыном на улице Номентана, когда А.Крокко рассуждал о возможности регулировать горение твердого топлива, вводимого в камеру сгорания в виде тестообразной суспензии мелких частиц твердого топлива. И тут Л.Крокко озарило - надо найти такое топливо (горючее+окислитель), которое горит столь же энергично, но только при высокой температуре, при обыкновенной не реагирует.

Самым доступным являлся тринитроглицерин. Тем не менее они решили испытать и другие вещества, например, динитроглицерин или динитрогликоль.

Самым удивительным фактом является то, что оба Крокко остались живы и даже целы. Л.Крокко осмелел настолько, что вечерним поездом вез из Турина в Рим несколько литров смеси, приготовленной на пороховом заводе в Авильяне. «И теперь я прихожу в ужас от ответственности, которую брал на себя. Однако это был единственный путь, позволивший избежать нескончаемой бюрократической волокиты, связанной с доставкой смеси», - писал Л.Крокко через 30 лет. Энтузиастов не остановил даже факт, что Эсно-Пельтри в 1931 году лишился четырёх пальцев, работая с подобной гадостью.

Камера сгорания была вся облицована изоляционным огнеупорным материалом; тигель на дне ее, выполненный из огнеупорных цилиндрических брикетов, доводили посредством электронагрева до температуры красного каления; затем ток отключался и начинался впрыск унитарного топлива через распылительную головку. Образовавшиеся газы выпускались через небольшое сопло и после охлаждения и отделения конденсата собирались в газометре.

Свою адскую смесь они разбавляли метанолом и Л.Крокко внезапно обнаружил, что нитраметанол сам по себе является отличным однокомпонентным топливом.

Исследования сосредоточились на нитрометане (чтобы сохранить секретность, Крокко окрестили нитрометан ерголем. По странному совпадению, этим названием несколько лет спустя в Германии обозначали жидкое топливо). Д-р Корелли приготовил большое количество этого вещества (в Италии нитрометан было трудно приобрести, хотя, например, приблизительно в то же время он появился в свободной продаже в США в качестве растворителя нитроцеллюлозы). Убедившись, что нитрометан - удобное в обращении вещество, они испытали в 1933 г. его способность превращаться в газ. Пришлось подумать о том, чтобы применить нитрометан в конструкции двигателя, который развивал бы энергию при отсутствии воздуха.

Был сконструирован и построен одноцилиндровый двигатель. Хотя общая эффективность превращения энергии составляла намного менее 1%, это устройство производило на высшую администрацию.

Во время одного особенно продолжительного запуска произошел взрыв. Насос разворотило, Л.Крокко и Корнелли пострадали (младший Крокко пролежал месяц в постели, прежде чем снова мог ходить).

В последующие годы Крокко сконструировали различные виды других двигателей, работавших на однокомпонентном топливе. Они, например, создали двигатель на сжатом газе, предназначенный для создания тяги под водой (он работал на газах, поступавших от газогенератора, работавшего на нитрометане с водой), и четырехтактный поршневой двигатель с искровым зажиганием, работавший только на парах нитрометана.

К ракетам это имело мало отношения и Италия лишилась возможности создать первый в мире ракетный самолёт.

Интерес опекавшей Крокко итальянской администрации к ракетной технике упал до нуля. Только после войны, в 1947 г., по заданию Управления исследовании и изготовления вооружения французского Министерства обороны Л.Крокко вновь стал проводить эксперименты с ракетными двигателями на нитрометане. Именно во Франции Л.Крокко действительно достиг успехов. В 1949 г Л.Крокко переехал в США и продолжал в течение некоторого времени эту работу в США. Но это уже другая история.

С 1936 по 1945 и с 1948 по 1952 года А.Крокко был деканом факультета аэрокосмической инженерии в Университете Рима. В последние годы в университете работал в основном в области астрономии и ракетной тематики.

Стал главой школы аэронавтики Римского университета, выполнил исследования по механике высотного полета и конструкции летательных аппаратов. Запущенные в начале 1960-х годов итальянские спутники (по программе совместных работ NASA и Итальянской космической комиссии на американских ракетах-носителях), использовали его результаты.

А.Крокко зарегистрировал в общей сложности более 50 патентов и опубликовал около 200 научных работ. Он был членом Национальной Академии Линчей и многих других академий наук в Италии и за рубежом. В 1951 году он основал итальянское ракетное общество. А.Крокко занесен в Международный зал космической славы в Аламогордо, Нью-Мексико. Астероид (10606) и кратер на Луне названы в его честь.

Умер в 1968-м в Риме в возрасте 90 лет.

Суть идеи такова - самолёт разгоняется до суборбитальной скорости, причём начальную скорость набирает на ракетной тележке, вылетает из атмосферы, круто падает вниз, но с помощью крыльев рикошетит от плотных слоёв атмосферы как плоский камешек от поверхности воды. И, сбросив бомбу на какую-нибудь цель, садится где-нибудь в Японии, а при небольшом запасе топлива облетает всю Землю. Назвал свой фантастический аппарат Зенгер "Серебряной птицей". Габариты - длина около 28 метров, размах крыльев - почти 15 метров, сухой вес - 20 тонн, вес топлива и бомбовой нагрузки - 80 тонн. Полный стартовый вес - 100 тонн. Стартовый трек с рельсами длиной 3 километра. Самолет помещался бы на салазки, на которых устанавливалось любое необходимое количество ракетных двигателей*. Эти ракетные салазки должны были работать около 10 секунд, что позволяло разогнать самолет на треке до скорости 500 м/с. Затем он должен был набирать высоту с помощью собственного маршевого двигателя. «Принимая скорость истечения равной 3000 м/с, - писал Зенгер, - можно довести скорость крылатой ракеты до 6000 м/с и поднять ее на максимальную высоту 260 километров». Далее "Птица" должна была двигаться рикошетами. Девятая нижняя точка лежала бы в 16800 километрах от точки старта. Затем самолет в течение некоторого времени мог оставаться на высоте 40 километров, а в 23 тысячах километрах от точки старта терял бы высоту и, пролетев еще 500 километров, то есть в сумме половину расстояния вокруг Земли, совершал бы посадку. Посадочная скорость должна была составить всего 140 км/ч, что давало возможность любому аэропорту принять такой ракетоплан. Расчеты траектории, облик аппарата рассчитывала жена Зенгера - математик Ирина Бредт.

*В этой конструкции он был одним из первых, кто предложил использовать ракетное топливо для охлаждения двигателя, прокачивая его вокруг сопла ракеты, прежде чем сжечь его в камере.

Эйген Зенгер родился в 1905-м в маленьком городке Преснице, (Богемия, Австрия), сейчас - Чехия, городок затоплен. Учился в Техническом университете Граца, собирался стать строителем. В 1929 году закончил Высшую техническую школу в Вене, где в 1930-1935 гг работал ассистентом. И тут ему попались на глаза статьи Макса Валье о ракетах и книге профессора Г. Оберта «Ракета в межпланетное пространство», которую Зенгер постарался достать. Эйген сразу забыл о строительстве. Более всего интересовала его теперь аэронавтика, механика, астрономия. В отличие от Оберта (которым он восхищался) и Годдарда - «чистых ракетчиков», считавших, что ракетная техника - совершенно самостоятельная область и только ракета, конструкция ни на что другое не похожая, может вывести человечество в космос, Зенгер считал космонавтику логическим продолжением авиации. Он стремился к плавному переходу от аэроплана к высотному самолету стратосферы и далее - к заатмосферной технике: «космической лодке», орбитальной станции, космическому кораблю, - это его программа 1929 года. Зенгер решил сделать заатмосферный самолёт предметом своей диссертации, но университет отклонил это, как фантастику. Пришлось ему ограничиться более прозаическим проектом - крылом ферменного типа. В 1932 г в Технологическом институте Вены соорудил испытательный стенд и начал испытания ЖРД. В 1933 г он издал книгу "Техника ракетного полета". Это была первая книга по ракетостроению, написанная в академическом стиле. В 1935 и в 1936 в журнале «Flug» публикует статьи по своей машине, которую позже назвали "Антиподным бомбардировщиком Зенгера". Reichsluftfahrtministerium (RLM, или "Министерство Авиации Рейха") заинтересовались проектом и Зенгер с 1936 года - руководитель Ракетного научно-исследовательского института в Трауэне.

Ирина Бредт родилась в 1911-м в Бонне. Получила докторскую степень (по естественным наукам) в 1936-м. Ее диссертация " Х-лучи, исходящие из редкоземельных элементов". Свою исследовательскую работу начала в качестве ассистента Эйгена Зенгера в Трауэне. Её полем деятельности стала термодинамика и газовая кинетика, связанные с ракетами с ЖРД. Она стала руководителем отдела физики там же в 1941-м, а в следующем году стала первым сотрудником немецкого научно-исследовательского института по планирующим полётам в Айнринге. В ее задачу входил анализ испытательных полетов.  В 1960 году Зенгер-Брендт, которая никогда не говорила об эмансипации, стала одной из основателей и единственной женщиной в Международной академии астронавтики. С 1963 года она выступала в качестве консультанта, инженера по космическим вопросам для компании Юнкерс и Бёлков (позднее - " Мессершмитт-Бёлков-Блюм"). Опубликовала 88 докладов на темы, касающиеся естественных наук и наук о культуре. Умерла в Штутгарте в 1983-м. |

В 1942 году ВВС Германии отменили проект Зенгера наряду с другими как амбициозные в пользу сосредоточения на проверенных технологиях. Зенгер был направлен на работу на работу в DFS (научно-исследовательский центр планеризма в Айнринге). Там он отрабатывал технологии прямоточных воздушно-реактивных двигателей до конца второй мировой войны.

Продолжал теоретические исследования (частично с И.Бредт) по обоснованию возможности осуществления суборбитального полета с минимальной затратой энергии, которые были обобщены в 1944 году в трудах "О ракетно-космическом самолете", "О ракетном двигателе для дальнего бомбардировщика".

С 1954 года - руководитель научно-исследовательского института физики реактивных двигателей в Штутгарте; с 1963 года профессор кафедры "Элементы космической техники" в Техническом университете в Западном Берлине.

В 1961-1964 гг. проводил исследования по космическому пилотируемому самолету для транспортных полетов на околоземную орбиту, которые опубликовал в работе "Предложения о разработке европейского космического корабля" (1964 г.). Внес вклад в разработку теории полета ракет с фотонными ракетными двигателями.

Зенгер - активный сторонник международного сотрудничества в космонавтике, первый президент Международной астронавтической федерации (1950-1953 гг.), член-учредитель Международной академии астронавтики, почетный член многих астронавтических и ракетных обществ; с 1956 года возглавлял Общество ракетной техники и космических полетов в Штутгарте. Консультант Европейской организации по разработке ракет-носителей (ЕЛДО) и Европейской организации по космическим исследованиям (ЕСРО).

Преданность своим научно-техническим принципам Зенгер сохранял всю жизнь. В январе 1964 года в авиационном журнале «Флюгвельт» Зенгер обращается к европейским государствам с призывом объединиться и начать общую работу над проектом пилотируемого транспортного космического самолета. В набросках его программы отдана дань авиации: этот самолет будет совершать межконтинентальные перелеты. И космонавтике: он сможет доставлять экипаж на орбитальную станцию. В день своей смерти Зенгер продолжает работу над программой этого самолета - прообраза космических кораблей многоразового использования.

Зенгер любил и умел мечтать. «Всматриваясь в завтра,- писал Зенгер,- мы видим, как химические ракеты сооружают «внешние земные станции», мы видим термоядерные атомные ракеты, движущиеся на межпланетных путях, и, наконец, ракеты с фотонно-ракетными приводами и прямоточными фотонно-реактивными приводами, проникающие в крайние дали космоса на поиски наших братьев во Вселенной. Для этих задач не хватит сил отдельной нации; нам нужны лучшие ученые, лучшие инженеры, лучшие пилоты и вся рабочая сила всех людей; нам нужно человечество, созревшее для межзвездного пространства».

Зенгер - автор еще одного классического труда теоретической космонавтики, книги «К механике фотонных ракет», в которой он рассмотрел такой полет на основании теории относительности.

Будущее техники в понимании Зенгера тесно связано с социальным совершенствованием человечества. Его книга «К механике фотонных ракет» проникнута верой в силу человеческого разума и труда. Он понимает, что только всеобщий мир на планете является непременным условием всякого человеческого прогресса, и выступает поборником всеобщего и полного разоружения. Даже в предисловии своей сугубо научной, переполненной математическими и физическими абстракциями книги о фотонных ракетах он пишет о том, что «...быстрое усовершенствование оружия невероятной разрушительной силы показывает все большую бессмысленность его действительного применения для войны. В недалеком будущем все человечество должно будет признать, что война не только морально, но и технически бессмысленна». После окончания войны Зенгер работал на французское правительство, а в 1949 году основал "Federation Astronautique". В это время Сталин приказал уговорить Зенгера приехать на работу в СССР, поручив это дело своему сыну Василию и ракетчику Григорию Токати. Но Токати сам сбежал на запад, попытка провалилась. Сообщалось также, что НКВД готовилось похитить Зенгера, но из Франции это было сложно.

В 1951 году он стал первым президентом Международной Астронавтической Федерации. К 1954 году Зенгер вернулся в Германию и три года спустя был направлен в ракетный научно-исследовательский институт в Штутгарте. С 1961 по 1963 году он выступал в качестве консультанта для фирмы "Юнкерс" в разработке ПВРД.

А еще он разрабатывал солнечный парус.

Он умер в Берлине в 1964-м в возрасте 58 лет.

Его работы по "Серебряной птице" были очень важны для X-15, X-20, и, в конечном счете, для "Спейс шаттл".

В 1933 году начался новый этап разработки и продвижения проекта. Г. Цукер построил полноразмерную ракету нового типа, предназначавшуюся для демонстрации в разных городах. Изобретатель-бизнесмен собирался возить это изделие по Германии и искать потенциальных заказчиков либо спонсоров. Очевидно, что полноценная ракета, пусть даже и не соответствующая всем заявленным характеристикам, могла стать весьма хорошей рекламой.

Первый вариант ракеты - корпус с заостренным коническим головным обтекателем и плавно сужающейся центральной секцией. Хвостовой отсек в виде усеченного конуса. В хвосте находились треугольные плоскости стабилизатора. Согласно проекту Цукера, на бортах корпуса закреплялись плоскости-крылья, на которых устанавливались восемь компактных пороховых двигателей – по четыре на каждом. Еще четыре таких изделия находились в хвосте корпуса. Все остальное внутреннее пространство ракеты можно было отдать под полезную нагрузку.

Ракета первой версии имела длину около 5 м и максимальный диаметр около 50-60 см. Стартовая масса задавалась на уровне 200 кг, а восемь пороховых двигателей давали суммарную тягу в 360 кг. Фактически это изделие представляло собой неуправляемую ракету, способную совершать полет только по баллистической траектории и только с предварительным наведением.

Для транспортировки и запуска ракеты была создана буксируемая тележка с колесным ходом. На ней поместили пару продольных направляющих, установленных с фиксированным углом возвышения. Для правильного схода ракеты и некоторого повышения точности стрельбы направляющие предлагалось покрывать технической смазкой.

Цукер утверждал, что по результатам дальнейшего развития существующей конструкции удастся получить транспортную ракету, которая сможет подниматься на высоту 1000 м, разгоняться до скорости 1000 м/с, доставлять груз на дальность до 400 км, а затем возвращаться к месту старта. Ракету с такими возможностями можно было использовать в качестве бомбардировщика, разведчика или доставщика различных грузов, таких как почтовые отправления.

В начале 1933 года Г. Цукер начал подготовку к испытаниям новой ракеты. Изделие и пусковая установка были доставлены на полигон, которым стало побережье Северного моря вблизи г. Куксхафен (Нижняя Саксония). Испытания были назначены на февраль, но их пришлось отложить. При выводе на пляж пусковая установка, не отличавшаяся высокой проходимостью, застряла в канаве. Ее удалось вытащить, но запуск перенесли на неопределенный срок и стали ждать хорошую погоду.

9 апреля 1933 года состоялся долгожданный запуск опытной ракеты. По официальным данным, на борту ракеты присутствовала нагрузка в виде некоторого количества собственных конвертов «ракетной почты». В присутствии жителей и руководителей Куксхафена изобретатель подал команду на зажигание двигателей. Ракета сошла с направляющих, поднялась на высоту 15 (или 50) м и упала на землю (в прибрежную грязь при отливе). При падении изделие взорвалось. Репутация Г. Цукера почти не пострадала. Он продолжил рекламную кампанию. Кроме того, он стал продавать конверты с марками, якобы уцелевшие при гибели опытной ракеты.

Несмотря на то, что его авантюра закончилась полным провалом, Цуккер поехал по городам Германии, рассказывая байки о фантастических перспективах, которые откроют его ракеты перед государственными почтовыми службами.

Примерно 15 апреля 1933 года. Последний трюк Уильяма Свена. К апрелю 1933 года Свен остался без гроша в кармане. Он был подавлен, хотел вернуться на родину, занял 20 долларов, чтобы перекантоваться и решился на новый трюк. Забавно, что это было в Бока-Чико, где сейчас Маск строит свои грандиозии и огромадии. Свен прыгает с самолёта, открывает парашют (над морем!), зажигает и разбрасывает ракеты, затем зажигает ракету за спиной и летит к берегу. Всё - поздним вечером, для эффективности. Лётчиком был легендарный Слэтс Роджерс, он не соврёт. Приехало всего 1000 машин вместо 3000 и Свен сказал, что билеты не окупят расходы. Свен выпрыгнул с парашютом над морем, сигара, которой он должен был поджечь ракеты, погасла. Ракеты он разбросал, но они не загорелись. Не загорелась и ракета у него за спиной. Он не сделал ни малейших попыток направить парашют к берегу. Самолёт кружил вокруг него, пока он не пропал в облаках. Больше его никто не видел, не нашли и тело. Погиб ли он, кончил ли самоубийством, сбежал ли в очередной раз - неизвестно. Были слухи, что он сбежал в Мексику, что его ждали машины на берегу, якобы он кому-то это рассказывал. Были слухи, что он жил в Монреале. Его вдова, оставшись с двумя детьми, не выдержала такой жизни и умерла в декабре. Её дети выросли, один стал видным офицером ВВС и неожиданно по анализу ДНК узнал о своём сводном брате.

Члены экспериментальной группы ARS вынуждены были решиться на создание новой ракеты. Задание было возложено па умелого специалиста Бернарда Смита — молодого члена общества, который обладал крупными снособностями в области машиностроения и впоследствии возглавил отделение наземного оружия военно-морской артиллерийской испытательной базы США у озера Чайна (Калифорния).

Смит убрал верхнюю часть ракеты, в которой размещался парашют, исключил рубашку водяного охлаждения и другие элементы, которые оказались малополезными или совсем ненужными. Он прочно закрепил двигатель между верхними частями двух топливных баков, заменил алюминиевые стабилизаторы деревянными из бальзы и закруглил нос ракеты, установив алюминиевый обтекатель с большим входным отверстием для воздушного охлаждения.

Эта ракета, известная как ракета ARS №2, была запущена на временном испытательном полигоне в Мэрии-парке (Стейтен-Айленд, Нью-Йорк) 14 мая 1933 г. Она достигла высоты ~250 футов (76,2 м) после 2 сек. работы двигателя и продолжала хорошо лететь, как вдруг взорвался кислородный бак, вероятно, из-за заедания предохранительного клапана. Было вычислено, что ракета могла бы достигнуть высоты ~ 1 мили (1,6 км), но вследствие взрыва упало давление кислорода, двигатель перестал работать, в ракета рухнула в воды Нью-Йоркского залива, откуда была извлечена при помощи весельной лодки.

Несмотря на аварию, члены Экспериментального комитета признали запуск успешным. В то время мы думали, что это первая в истории действующая ракета на жидком топливе, но позднее, конечно, узнали, что Роберт X. Годдард опередил на 7 лет и 2 месяца.

Автор, ничуть не сомневаясь в войне между Японией и США (правда, за Аляску), буквально в точности предсказывает появление камикадзе, управляющих авиабомбами. Вот, а везде пишут, что камикадзе придумал вице-адмирал Такидзиро Ониси в 40-х!

Не совсем ясно, как происходит управление аппаратом. И откуда эти мысли у автора возникли

Последним значительным проектом Общества межпланетных сообщений стала так называемая «Пилотируемая ракета» (Pilot-Rakete), которую взялись строить на деньги города Магдебург.

В 20-е годы в определённых кругах Германии, связанных с эзотерикой, оккультизмом и паранауками, большую популярность приобрела теория «полой Земли», в том, смысле, что все представления астрофизиков ошибочны, а мы живем внутри сферы, то есть южное полушарие находится у нас не под ногами, а над головой. Среди жителей Магдебурга нашёлся инициативный поклонник этой странной теории — инженер Франц Менгеринг. Он решил проверить её экспериментально, запустив ракету как можно выше, и если она не упадёт обратно, а свалится на головы антиподам где-нибудь в Австралии, то теорию можно считать доказанной.

В августе 1932 года Менгеринг побывал на Ракетенфлюгплатц, был впечатлён и предложил членам Общества межпланетных сообщений участвовать в его затее. Те, конечно, высмеяли идею, но согласились построить соответствующую ракету, если на это будут выделены средства. Как ни странно, история имела продолжение — 8 октября в одном из отелей Магдебурга ракетчики встретились с городским руководством: заместителем главы региона, начальником полиции, военным комендантом, представителями муниципалитета, правительственного совета и гражданской обороны. Здесь теория «полой Земли» не обсуждалась вовсе — оказалось, что руководители Магдебурга желают войти в историю участием в организации первого пилотируемого ракетного полёта! В 1933 году в Магдебурге намечалось провести Магдебургскую выставку. Наряду с разными промышленными и техническими чудесами намечалось отвести отдельный зал ракетам. Центральное событие выставки - старт в стратосферу пилотируемой ракеты!

Небель заявил, что это вполне возможно, и обрисовал общие черты проекта. Пилотируемая ракета должна была иметь огромные для того времени размеры (высота —7,62 м) и мощный двигатель с тягой до 750 кг. В одном отсеке планировалось разместить кабину с пассажиром и топливные баки, в другом — двигатели и парашют. Ракета могла достигнуть высоты 1000 м. Создатели ракеты надеялись, что она достигнет высоты 9 км. На реализацию проекта Небель затребовал сумму в 40 000 марок. Магдебургский городской банк был готов выдать указанную сумму в кредит под поручительство местных органов власти, фирм и деловых людей. Если бы полёт состоялся, то только на размещении рекламы ракетчики заработали бы гораздо больше.

На том и порешили: договор между Рудольфом Небелем и городом Магдебург был заключён 27 января 1933 года. Пассажиром ракеты вызвался стать Курт Хайниш, который немедленно записался на курсы парашютистов-любителей. При первом прыжке он, правда, вывихнул ногу, но коллеги сочли это «добрым предзнаменованием».

Работа началась в рождественские дни 1932 года, ещё до подписания договора. Были спроектированы и построены двигатели, а также новый стенд для них. Когда он работал, шум доносился до центра Берлина. Управление вооружений рейхсвера пыталось помешать развитию проекта: полковник Беккер лично обзванивал магдебургских поручителей и призывал их отказаться от затеи. Тогда Небель обратился за поддержкой к Эрнсту Рейтеру, обер-бургомистру Берлина, и тот присоединился к поручителям, отклонив требования военных.

"Первые опыты с пуском ракеты с находящимися в ней людьми предполагается провести уже весной будущего года в г. Магдебурге. Управляемая пилотом ракета названа первой авиаракетой. Она относится к новейшему разряду ракет, работающих на жидком горючем. Корпус ракеты конструируется из сплава алюминия и электрона. Ракетный мотор или двигатель ракеты помещен в головной носовой части ракеты. Подача горючего производится путем проводки его в камеру сгорания через целую систему агрегатов. Чрезвычайно высокая температура, развивающаяся во время горения ракеты, потребовала покрыть внутреннюю поверхность двигателя графитовым слоем и установить охлаждение дюз глицериновым составом. Под двигателем и баллонами для топлива помещена кабина для пилота. Отсюда будет производиться управление полетом ракеты при помощи установки особых регулирующих вентилей. Предполагается, что тяговое усилие ракетного мотора в этой конструкции будет настолько велико, что свободно можно будет поднять груз в 750 кг на высоту до 1 - 2 км. Начальная скорость, рассчитанная на 30 м/сек, будет доведена уже в полете постепенным легкопереносимым человеком ускорением до 300 м/сек каскадами по 10 - 20 м. В качестве топлива будет употреблен жидкий кислород в смеси со спиртом и водой. Длина ракеты равняется 8 м. Диаметр - 1 м. Поджог ракеты происходит от электрического запала. При этом скорость истечения газовой струи у дюзы должна будет доходить до 5600 м/сек (ого!). Управление ракетой (повороты, подъем, спуск) рассчитано на перемещение направления газовой струи, производимого изменением положения подвижного мотора".

Замена бензина спиртом была революционна (ФАУ-2 полетели на спирту). Спирт менее энергичен, чем бензин, однако 1 кг спирта требует 2 кг жидкого кислорода (а бензин - 3,5 кг). Кроме того, спирт можно разбавлять водой для охлаждения двигателя.

Первый пуск беспилотного прототипа ракеты назначили на 8 июня 1933 года. Поблизости от Магдебурга была сооружена направляющая установка высотой 12 м. Дождливым утром назначенного дня ракету подготовили к пуску. Она начала медленно подниматься, но, прежде чем достигла верхней части направляющей, остановилась и поползла вниз. Тяга оказалась недостаточной из-за разгерметизации бака с кислородом. Следующая попытка пуска, 11 июня, сорвалась из-за течи в сальнике: двигатель получил лишь четвёртую часть необходимого ему топлива, ревел в течение двух минут (вместо 30 секунд), но ракета не двигалась. Ещё одно испытание, 13 июня, также закончилось неудачей — когда ракета поднялась на высоту 2 м, выпал запорный винт топливного бака, после чего она опять рухнула на землю.

29 июня ракету всё-таки удалось запустить, но при этом один из роликов сошёл с направляющего рельса и застрял. Он был сорван, но из-за этого ракета взлетела почти горизонтально. Поднялась она только на 10 метров. Быстро теряя высоту, она упала плашмя на землю в 300 м от места старта и скользила по земле ещё 10 метров. Ракета осталась относительно целой, но городские власти Магдебурга огорчились и прекратили финансирование дальнейших попыток. Небель получил за свою работу всего 3200 марок. Испытатели признали своё поражение и вернулись в Берлин, чтобы доработать конструкцию.

Но в Германии уже установилась нацистская диктатура. Эрнст Рейтер был арестован и отправлен в концлагерь, а все ракетные разработки взяло под свой контроль Управление вооружений. В этой ситуации даже Магдебургский банк побоялся напомнить о кредите. Только через год власти города обратились в Имперское министерство народного просвещения и пропаганды (Reichsministerium fur Volksaufklarung und Propaganda) с предложением возобновить работы над пилотируемой ракетой с целью «рекламы немецких достижений», но ответа не получили.

«Zeppelin- und Flugpost», Beilage zu: «Sieger-Post», 1933 г. №48/49 (август - сентябрь): Герхарду Цукеру пришлось перенести дальнейшие стартовые испытания в район Брокен [самая высокая гора в Северной Германии] из-за недовольства правительства. Подготовка была завершена 31 августа 1933 года. Почта была загружена, всего 420 штук. Цукер выпустил специальные ракетные марки, которые показывают запуск ракеты в Куксхафене в апреле этого года. Зрители ждали с нетерпением. Нажат электрический выключатель, три маленьких синих искры перепрыгнули на ракету, - сильный взрыв и ракета понеслась по воздуху, как комета с волнами дыма позади нее. Она преодолела расстояние 4 км всего за 12 секунд. Парашют автоматически опустил на Землю почтовый ящик; ракета приземлилась на несколько сотен метров дальше. Почта была передана в почтовое отделение за 8 минут до закрытия. Последнее письмо было отмечено ровно в 6 часов вечера. На следующее утро у сотен друзей авиапочты было приветствие от первого запуска ракеты в районе Брокена на завтрак. Запуск показал, что почтовая ракета отлично подходит для общения в регионах, к которым трудно добраться. Интересно отметить дальнейшее развитие почтовой ракеты. Ракетные марки были выпущены в черно-зеленом цвете с текстом «Немецкая ракета». Они были отменены черным почтовым штемпелем: «Транспортируется первой пилотируемой ракетой /« Герта» (система Цукер)». Кроме того, была красная отметка, показывающая летающую ракету в облаках с текстом: «Ракетный полет:/ Северный морской курорт Дунен / на остров Нойверк» Последние две строки были вычеркнуты, так как полет не имел место в Северном море, а был в регионе Брокен. Поэтому была напечатана еще одна красная отметка: «Ракетная почта в регионе Брокен / Первый запуск!» Все части были подписаны инженером. Эти почтовые отправления и марки являются прекурсорами нового почтового транспорта и представляют интерес для собирателей авиапочты. Они предназначены для покрытия значительных затрат на ракетные испытания, поскольку сами инженеры не имеют финансовых средств. Первые испытания авиапочты были проведены в 1912 году аналогичным образом. Если учесть, что марка авиапочты того времени была продана за 0,25 Марки и теперь стоит 250 марок, нужно сделать вывод, что не инженер зарабатывает богатство, а коллекционер. Существует также реклама открыток, писем и штампов «Немецкого ракетного полета».

Два письма, одно с зеленой, другое с черной ракетной маркой, отправленные редактору этого журнала, прилагаются:

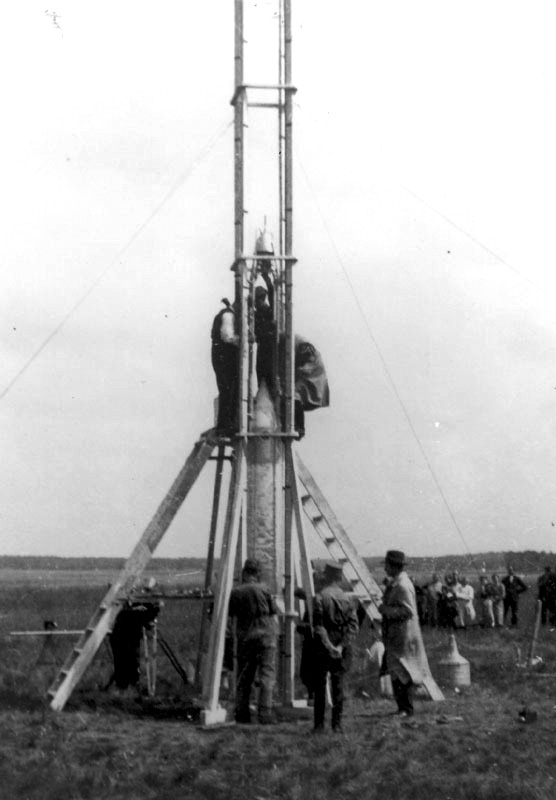

Ракетчики VfR ещё не оставили попыток запустить ракету. Прототип "Магдебургской ракеты был запущен уже в начале июля 1933 года. Ракета переделывается в конструкцию с четырьмя стержнями и запускается с острова Линдвердер на озере Тегелер недалеко от Берлина. Она достигает высоты 1000 м, делает несколько петель, а затем устремляется прямо к земле. Парашют раскрывается в последний момент, и ракета приводняется в озере в 100 м от стартового стенда. Ее спасают практически целой.

21 июля - Небель запускает ту же (или такую же), вероятно, там же. После запуска ракета пролетает над башней, но клапан окислителя клинит, ракета достигает высоты только 60 м, но приводняется в озере и ее спасают целой.

3 августа - Ракетчиков попросили покинуть озеро и они перешли на другое - озеро Швилов. Запуск производится со стенда, установленного на моторной лодке. Ракета взрывается сразу после старта.

11 августа - Вторая попытка старта с озера Швилов. Ракета летит горизонтально и падает в воду. Ее невозможно восстановить.

31 августа - Третий запуск с озера Швилов. Ракета улетает из поля зрения и не найдена. Дальность - не менее 2 км.

9 сентября - Четвертый запуск с озера Швилов. В нем используется новая конструкция с двумя более длинными баками вместо четырех более коротких топливных баков. Ракета поднялась только на 100 метров

18 сентября - Пятый и последний запуск с озера Швилов с использованием новой конструкции. Результаты снова «плохие» - высота около 100 метров

Финал истории Ракетенфлюгплатц был печальным. Примерно 30 сентября Небелю предъявляют счет за воду в размере 1600 марок за 1930-1933 годы. VfR не могут заплатить, поэтому правительство расторгает договор аренды и забирает собственность VfR. Клаусу Риделю удается устроиться на работу для себя и нескольких техников VfR в Siemens, которая также соглашается разрешить им хранить ракеты Raketenflugplatz и технические материалы на складе компании. После того, как Ридель и другие были завербованы армией и уехали в Пенемюнде, Небель якобы продает их. Во всяком случае их судьба неизвестна.

На территорию полигона пришла группа молодых людей, назвавшихся представителями Имперского министерства авиации, - они заявили, что место передано им в качестве учебного плаца. Рудольфа Небеля арестовали за «измену родине», и от концлагеря его спасло только вмешательство старого знакомого, занимавшего высокий пост в гестапо.

В то же самое время молодой инженер Вернер фон Браун приступил в Куммерсдорфе к работе над проектом, получившим условное обозначение А-1.

Людвик Оченашек уже в 1930 году из-за безденежья бросил ракеты, но от реактивной техники не ушёл. Он начал делать гидрореактивные суда без винта для навигации по мелким рекам в интересах знаменитой обувной компании "Батя". В 1935-м одно судно даже купили военные Чехословакии, обзаведясь собственным флотом. После оккупации Оченашек примкнул к подпольщикам, в карьере близ Праги делал какие-то ракеты, до нас они не дошли, даже семья узнала об этом, только когда он был травмирован. Но самым громким его успехом было подключение к немецкому проводу Прага - Берлин. В мае 1945 участвовал в Пражском восстании и был тяжело ранен на баррикаде. С коммунистами общего языка не нашёл, из-за чего вычеркнут ими из истории ракетостроения. Умер в 1949-м.

Британское межпланетное общество (British Interplanetary Society, BIS) — первая организация, целью которой были заявлены исключительно космические исследования, развитие и поддержка космонавтики. Основано в Ливерпуле в октябре 1933 году Филипом Э. Клеатором. Это некоммерческая организация со штаб-квартирой в Лондоне , финансируемая за счет взносов членов. В 1936 году BIS насчитывало 100 членов, в этом же году при обществе был организован Технический комитет, в задачи которого входили исследования в области проектирования и оборудования космических кораблей. Общество издаёт Journal of the British Interplanetary Society с 1934 года и журнал «Spaceflight» (с 1956 года). Одним из председателей Общества был известный писатель Артур Кларк. Это старейший в мире существующий орган по защите интересов космонавтики.

Первоначально созданное в октябре 1933 года, BIS ставило своей целью не только продвижение и повышение общественного авторитета астронавтики, но и проведение практических экспериментов. Однако в начале 1936 года общество обнаружило, что это стремление было сорвано Законом о взрывчатых веществах 1875 года , который запрещал любые частные испытания ракет на жидком топливе в Соединенном Королевстве.

«A-1» означает «Aгрегат 1». Единица - это номер первого проекта ракеты Вернера фон Брауна, работающей на жидком топливе.

Ракету A-1 сконструировали в 1933 году в отделе баллистики управления вооружений сухопутных сил Рейхсвера. Испытательные стенды и мастерские располагались на принадлежащем отделу участке земли в пригороде Берлина Куммерсдорфе. Указанная территория и сооружения получили известность, как экспериментальная станция «Запад».

Экспериментальными работами, конструкторы смогли установить тип вспрыскивания топлива, размеры камеры сгорания, оптимальные очертания дюз. Удалось довести время горения топлива в двигателе до 16 секунд. При проектировании ракеты A-1 конструкторы не смогли полностью отказаться от традиционного подхода к баллистическим свойсвам ракеты, как одной из «разновидностей» артиллерийского снаряда. Однако расчеты которые годятся для снаряда, оказались не достоверными для баллистической ракеты с жидкостным двигателем. Стабилизировать полет ракеты предусматривалось путем вращения ее корпуса, подобно артеллирийскому снараду. Но при этом возникала проблема подачи топлива в двигатель из-за действия центробежной силы на жидкость. По предложению капитана Вальтера Дорнбергера было решено добиться вращения путем создания тяжелой стальной части с контейнером для полезного груза.

Вальтер Дорнбергер: Мы сконструировали ракету А-1. Вращающаяся часть весом 38,5 килограмма размещалась в носовой части ракеты длиной примерно 1,4 метра и диаметром 0,30 метра. Около 38,5 килограмма горючей смеси под давлением сжатого азота поступали из емкостей в камеру сгорания. Она, встроенная в бак с горючим, обеспечивала тягу 295 килограммов и размещалась в хвостовой части ракеты. Вращающаяся часть, созданная по принципу ротора трехфазного электромотора, перед самым запуском раскручивалась до максимальной скорости. Ракету А-1 предполагалось запускать вертикально, с направляющих высотой несколько метров. Стартовый вес ее составлял примерно 150 килограммов, а начальное ускорение практически равнялось силе тяжести на поверхности земли, то есть 1 g.

Во время пуска на полигоне «Куммерсдорф — Запад» в окрестностях Берлина экспериментальный образец ракеты А-1 взорвался на старте. Все наработки по проекту ракеты А-1 использовались в работе по конструированию ракеты А-2.

Зимой 1933-34 годов (вероятно, в декабре 1933-го) Цуккер демонстрировал свою ракету нацистским чиновникам. От неудачной опытной ракеты новое изделие отличалось иными габаритами и отсутствием стабилизаторов. Кроме того, оно лишилось боковых крыльев: двигатели теперь помещались только в хвостовой части корпуса. Вес - 13 фунтов. Он заявлял, что его ракета - «самая большая ракета из когда-либо построенных». Эта фотография использована в виде открытки, отправленной в его следующий почтовой полет 28 января 1934 года. Для этого конкретного полета на Хекстанплац Цукер рекламировал Зимний фонд помощи Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Якобы, его пытались уговорить работать над боевыми ракетами. Цуккер отказался.

28 января 1934 года он запустил примитивную ракету, взорвавшуюся и упавшую рядом со стартовой установкой. Подобрав разрушенную взрывом ракету, он извлек из нее около ста конвертов без адресов и знаков почтовой оплаты. Фабрикация «ракетных писем» происходила в ближайшем трактире. На конверты (причем не только извлеченные из ракеты) наклеивались заранее напечатанные наклейки и марки. Мошенник гасил их резиновыми штемпелями собственного производства с надписью: «Старт ракеты в долине Гарц 28.1.34». Цуккер утверждал, что его ракета подняла около тысячи писем, но говорят, что сфабриковано «ракетных писем» было гораздо больше. Он торговал ими по пять марок за штуку.

В США организовалось второе ракетное общество - Кливлендское (CRS). Организовал его Эрнст Лёбель, немец, явно член VfR, переехавший в США. Выпускник университетов Бреслау и Ольденбурга. Он уже в декабре 1933-го испытал ЖРД (вероятно, на пропане) и обещал стратосферные пилотируемые полёты (минимум) на космическом корабле. В 1934-м описывал пассажирские ракеты через Атлантику. Общество существовало 5 лет, сделало около 5 ракетных запусков и разрасталось до 100 членов