Статьи в журнале «Astronomy» 2020 - 2021 гг.

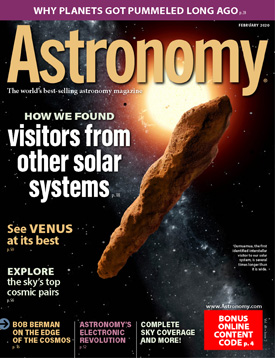

- Элисон Клесман. Наш первый межзвездный гость (Alison Klesman, Our First Interstellar Visitor) (на англ.) , том 48, №2, 2020 г., стр. 18-27 в pdf - 6,72 Мб

«В ту ночь [19 октября 2017 года] на изображении длиной в 45 секунд, снятом телескопом Pan-STARRS1 Университета Гавайев на Мауи, появилась слабая тонкая полоса. (...) тело, покрывающее около 6,2° каждый день. (...) Объект находился на гиперболической орбите, то есть он приближается к нашему Солнцу только один раз, а затем снова уходит, чтобы никогда не возвращаться. И, основываясь на его орбите, он вообще появился не в нашей солнечной системе, а пришел из другой звездной системы. Это был наш первый известный межзвездный посетитель. Официально названный 1I/2017 U1, объект также известен как «Oumuamua (...), что означает «посланец издалека, прибывающий первым» на гавайском. После своего открытия Оумуамуа двигался так быстро, что астрономам досталось четыре месяца, чтобы наблюдать его. После этого объект отошел слишком далеко от Солнца, исчезая из-за нашей способности отслеживать это ... (...) Яркость отраженного света Оумуамуа изменялась более чем в 10 раз через регулярные промежутки времени, значит, он вращался, когда летел. По тому, как его свет опускался и поднимался, исследователи определили, что длина Oumuamua составляет примерно от 330 до 1310 футов (от 100 до 400 метров), а удлиненная форма примерно в 6-10 раз длиннее, чем его ширина. Скорее всего, это выглядит как сигара или овал. (...) Отраженный свет Oumuamua также показал, что он мигает в пространстве, поворачивая свою самую короткую ось каждые 8,7 часа и вращаясь вокруг самой длинной оси каждые 54,5 часа. (...) Его поверхность красная, что типично для нескольких классов объектов в нашей солнечной системе (...) Но цвет Оумуамуа рассказывает мало о его составе, потому что несколько факторов могут заставить покраснеть тело (...) Астрономы ожидали, что первым идентифицированным межзвездным посетителем станет комета. Это потому, что кометы по своим размерам ярче астероидов, что облегчает их обнаружение. (...) «Путь Оумуамуа указал на «действительно сильное негравитационное ускорение», - говорит [Карен] Мич [из Института астрономии при Гавайском университете, член команды, которая открыла и впервые изучила Оумуамуа ( ...) Это означало, что гравитация была не единственной вещью, диктующей движение Оумуамуа. Что-то заставляло его ускоряться, когда он покинул Солнечную систему. (...) Команда исследовала восемь из этих причин [ускорения] (...) Один за другим, они исключили эти сценарии. (...) Хотя идея о том, что «Оумуамуа является космическим кораблем пришельцев или заброшенной внеземной технологией, безусловно, захватывающая, Мич и другие утверждают, что это крайне маловероятно, особенно учитывая, что одно объяснение, которое исследовала команда, сработало довольно хорошо: «Единственное, что осталось, было самым логичным, это то, что это дегазация», - говорит Мич. Дегазация - это утечка газа и пыли в виде льдов на поверхности кометы сублимируемой, превращаясь непосредственно из твердого тела в газ, когда объект приближается к Солнцу и нагревается. Выходящий газ дает комете дополнительный толчок в противоположном направлении. (...) Но Уумуамуа все еще не имел хвоста, даже в самых подробных наблюдениях. (...) Команда Мича тоже искала пыль, но не заметила её. (...) Она и ее коллеги приходят к выводу, что «Оумуамуа - это комета, хотя и необычная, с химией, отличной от химии комет, которые мы видим в нашей солнечной системе. (...) на данный момент астрономы не могут определить, откуда взялся Оумуамуа. (...) Теперь кажется, что Оумуамуа не одинок. 30 августа 2019 года астроном-любитель Геннадий Борисов в обсерватории МАРГО в Научном, Крым, заметил новую комету, движущуюся по небу. Обозначенный 2I/Борисов, он двигался со скоростью 93 000 миль в час (150 000 км/ч), быстрее, чем ожидалось для объекта на расстоянии примерно 2,8 а.е. от Солнца. (...) он тоже не родился в нашей собственной солнечной системе. В отличие от Оумуамуа, у объекта Борисова есть четкий хвост, отмечающий его однозначно как комету. (...) Команда Мича уже наблюдала за объектом и оценивает его размер от 1,2 до 10 миль (от 2 до 16 км). Они уже заметили газообразный CN, выходящий с его поверхности (...) Это означает, что он очень похож на типичную комету Солнечной системы - и рисует совершенно другую картину межзвездного путешественника, чем Oumuamua. Но эти различия ценны для астрономов, пытающихся узнать больше о том, как формируются другие солнечные системы, чем они похожи, так и чем непохожи на нашу. Независимо от того, сколько пролетающих через нашу солнечную систему мы увидим, «Оумуамуа всегда будет первым».

- Ричард Талкотт. Джим Ловелл помнит. Триумф над трагедией (Richard Talcott, Jim Lovell Remembers. Triumph over tragedy) (на англ.) , том 48, №4, 2020 г., стр. 18-27 в pdf - 8,17 Мб

«К началу 1970 года успехи НАСА удовлетворили большую часть нации. Многие задавались вопросом, не требует ли решение проблем на Земле большего внимания, чем исследование Луны. Именно в этой обстановке Аполлон-13 отправился 11 апреля для третьей посадки на Луну. (...) На Аполлоне 13 к нему [к командиру Джиму Ловеллу, который трижды находился в космосе] присоединились пара новичков: пилот командного модуля Джек Свайгерт и пилот лунного модуля Фред Хейс. (...) кислородный баллон в сервисном модуле взорвался и поставил под угрозу миссию - и жизни космонавтов - душераздирающее возвращение потрясло страну и мир. [Интервью с Джимом Ловеллом] [Вопрос] Не могли бы вы рассказать немного о целях вашей миссии и о том, чем она отличается от Аполлона-11? [Ловелл] Ну, на самом деле, это первый раз, когда мы действительно собирались исследовать или открывать. Первые [два], Аполлон-11 и Аполлон-12, были просто тесты, чтобы сказать: «Эй, мы можем сделать работу. Да, это так. (...) Мы собирались в местечко под названием Фра Мауро. (...) К сожалению, мы этого не сделали. (...) [Ловелл подробно объясняет причины, приведшие к взрыву кислорода бак сервисного модуля позже в полете.] [Вопрос] Можете ли вы описать вашу реакцию, когда вы услышали громкий взрыв, вызванный взрывом кислородного бака? [Ловелл] (...) Сначала я подумал, что это был Фред [что-то смешное, что было раньше]. «Почему он делает это снова?» Потом я посмотрел на него. Я был в командном модуле. Я посмотрел на него, а у его глаза вылезли из орбит. Он сказал: «Это не я». (...) [Вопрос] как быстро вы поняли, что это что-то серьезное? [Ловелл] Я увидел, что мы потеряли два из трех топливных элементов. Я знал, что один топливный элемент даст нам достаточно электроэнергии, чтобы просто крутануть нас вокруг Луны и снова отправить домой. (...) Я приблизился к боковому окну. Сегодня я не могу сказать вам, почему я это сделал, но когда я выглянул в окно, я увидел шлейф в задней части моего космического корабля. что-то типа пламени или газообразного вещества, да, газообразного вещества, и я быстро понял, что газ, который я увидел, был кислородом, и что я потерял... оба кислородных баллона. (...) [вопрос] Как Вы сохранили самообладание в такой необычный и беспрецедентный момент кризиса? [Ловелл] помните, экипаж был бывшими летчиками-испытателями. Так что я привык к тому, что двигатель иногда выходил из строя, когда проверял самолеты и тому подобное. Поэтому мне, наконец, пришлось решать что делать. Мы довольно быстро поняли, что мы находимся в умирающем транспортном средстве и что нам нужно будет войти в лунный модуль, потому что это была единственная вещь, в которой все еще были кислородные баллоны. (...) [Вопрос] Как быстро Mission Control выяснила, как вернуть вас на эту возвратную траекторию и ускорить космический корабль, чтобы вы могли вернуться домой раньше? [Ловелл] Это заняло немного времени, но это было первое, о чем они подумали. (...) когда произошла авария, мы оказались в таком положении, что, если бы мы не сбились с этого курса, [мы бы облетели] вокруг Луны [и повернули бы] на Землю, [но] мы бы проскочили бы Землю, и оказались на длинной эллиптической орбите (...) с периодом в годы. [Вопрос] Насколько сложно было управлять и маневрировать лунным модулем, запускать двигатели и использовать его для возвращения домой? [Ловелл] Ну, обычно лунный модуль похож на любой другой корабль. (...) когда произошел взрыв и нам пришлось использовать лунный модуль, [нам все еще] понадобился командный модуль и его тепловой экран, чтобы вернуться в атмосферу. (...) Я сначала попытался маневрировать транспортным средством, прежде чем мы добрались до Луны, чтобы вернуться на этот курс свободного возвращения [после] того, как земля дала нам установки к этому. [Когда] я начал маневрировать обычным образом - это не сработало. Центр тяжести вместо того, чтобы находиться в центре лунного модуля, как обычно, находился где-то далеко в левом боку (...) Так что мне буквально пришлось научиться, как маневрировать (...) Но, к счастью, когда у тебя большие проблемы, ты учишься довольно быстро. [Вопрос] Какова была динамика, разговаривая с ними [людьми из Mission Control] и решая вопросы? [Ловелл] Это было довольно хорошо. (...) мы разговаривали туда-сюда. Я думаю, что без управления полетом мы бы сегодня не разговаривали. [Вопрос] Правда ли, что Джек и Фред были очарованы фотографированием лунного фарсайда? [Ловелл] (...) когда мы подошли очень близко к Луне, они [Mission Control] позвонили и сказали: «Вы готовы принять [записать новые команды для полета]?» и я сказал: «Да», и я начал копировать. И я посмотрел на своих спутников. Они не обращали на меня никакого внимания. У них были камеры в руках. Представляете, с камерами в руках? Я сказал: «Господа, каковы ваши планы здесь?» Они сказали: «Когда мы обойдем обратную сторону Луны, мы сделаем несколько снимков» и я сказал: «Если мы не вернемся домой, вы их не распечатаете». [Смеется.] Но я получил набор команд, они получили их фотографии, и поэтому мы пришли домой. [Вопрос] Насколько Фред заболел в полёте домой? Было ли это для вас серьезной проблемой? [Ловелл] Да. Он получил инфекцию, инфекцию мочевого пузыря. У него был озноб и тому подобное. Я пытался держать его в тепле. Время от времени я обнимал его и пытался согреть его своим телом. (...) [Вопрос] Что вы думали, когда плескались в Тихом океане и знали, что благополучно добрались до дома? [Ловелл] Конечно, это было одно из наслаждений. Мы вернулись, и мы преодолели еще одну большую проблему, которая у нас была: мы были отравлены нашим собственным дыханием. В СЖО в лунном модуле была только один комплект для удаления углекислого газа, и он был достаточен только для двух парней в течение двух дней, и мы были тремя парнями в течение четырех дней. Таким образом, мы должны были найти способ избавиться от углекислого газа, что сделал Mission Control. Они нашли способ извлечь комплект из мертвого командного модуля, который был квадратным, и попытаться вставить его в круглое отверстие, что мы наконец-то сделали с клейкой лентой и всем подобным. И это сработало. (...) [Ловелл] Примерно через неделю или две после того, как нас забрали на Гавайи, а затем мы вернулись, у нас, конечно, была большая пресс-конференция. (...) В начале конференции репортер спросил: «Джим, ты собираешься попроситься на другой рейс? Очевидно, что это не удалось. (...) Я подумал про себя, пока начальство было прямо позади нас, была прекрасная возможность припереть их к стене и сказать «да», потому что они не говаривали об этом с нами (...) я увидел, как в зале поднялась рука. Затем я увидел, что она показала вот так. [Джим показывает большой палец вниз.] Это была моя жена. [Смеется.] Я мог бы сказать "да". Я сказал "нет". Я думаю, что это последний рейс, который я совершу. [Смеется.]»

- Джейк Паркс. Подготовка к запуску: "Настойчивость" (Jake Parks, Prepared for Launch: Perseverance) (на англ.) , том 48, №6, 2020 г., стр. 44-53 в pdf - 10,1 Мб

«Запланированный к запуску с 17 июля по 5 августа [2020 года] марсоход Perseverance отправится в путешествие на Марс длительностью примерно в семь месяцев и прибудет 18 февраля 2021 года. И как только инженеры подтвердят, что он приземлился в целости и сохранности, ровер начнет работать для достижения своих четырех основных целей. (...) марсоход будет искать признаки прошлой жизни путем поиска ранее обитаемых мест, поиска на этих участках свидетельств древних микробов путем изучения пород, о которых известно, что они сохраняют следы жизни, сбора и хранения горных пород для будущей миссии по возврату образцов и помощи ученым в подготовке к преодолению препятствий, с которыми люди-исследователи столкнутся на Марсе, отчасти для испытания метода извлечения кислорода из воздуха. (...) Perseverance во многом схож с марсоходом Curiosity, и это потому, что использует ту же базовую конструкцию. (...) Как и Curiosity, система приземления Perseverance опирается на парашют, спускаемый аппарат и нервный маневр небесного крана, который опускает марсоход на землю (...) новая техника под названием Terrain-Relative Navigation еще больше улучшит траекторию Perseverance, обеспечивая ее посадку в совершенно безопасном месте. Во время спуска марсоход будет делать снимки поверхности и сравнивать их с созданной на орбите картой, хранящейся на борту. Таким образом, марсоход может определить, приближается ли он к опасной местности, такой как крутые склоны или большие валуны, и при необходимости отклониться в безопасное место. (...) Поскольку марсоход медленно движется вдоль марсианской поверхности, он будет полагаться на Mastcam-Z, чтобы и безопасно перемещаться, и обнаруживать потенциально биосигнатурные породы [имеющие маркеры прошлой жизни]. (...) SuperCam будет служить своего рода авангардом, который будет дистанционно характеризовать химические, минералогические и физические свойства обнажений горных пород. SuperCam опирается на ряд спектроскопических методов для исследования целей на расстоянии. (...) Как только Mastcam-Z и SuperCam идентифицируют многообещающую цель, марсоход переместится к цели, чтобы присмотреться с помощью двух контактных инструментов, установленных на его манипуляторе: Планетарный инструмент для рентгеновской литохимии (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, PIXL) и сканирующая среда обитания с комбинационным и люминесцентным излучением для органических и химических веществ (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals, SHERLOC). (...) ровер будет использовать абразивное сверло, чтобы отшлифовать небольшое круглое пятно на целевой скале шириной около 1,5 дюйма (4 сантиметра) (...) Прибор PIXL имеет рентгеновский флуоресцентный спектрометр, который показывает конкретные элементы, имеющиеся в скале. (...) Башня Share Perseverance [мачта] - это SHERLOC, лазерный инструмент, который также сканирует камни, но использует ультрафиолетовый луч, примерно такой же, как рентгеновский луч PIXL. В отличие от PIXL, SHERLOC наносит на карту молекулярный состав горных пород, используя многократные спектроскопические методы. (...) Perseverance развернет свой радар-сканер для подземного эксперимента на Марсе (RIMFAX) - самого первого проникающего в землю радарного инструмента, когда-либо отправленного на марсианскую поверхность. Этот новаторский инструмент покажет скрытые особенности, такие как древние потоки лавы или песчаные дюны (...). Имея в своем распоряжении все эти инструменты (и даже больше), Perseverance лучше подходит для поиска свидетельств древней марсианской жизни, чем любой из его предшественников. (...) После анализа благоприятных участков с помощью бортовых инструментов Perseverance будет использовать свое вращательное ударное сверло для сбора кернов, которые ученые надеются изучить в ближайшем будущем. (...) По мере выполнения миссии марсоход будет размещать группы запечатанных пробирок для образцов в «хранилищах для хранения проб» на марсианской поверхности. (...) основная идея заключается в том, что будущий космический корабль приземлится на Марсе и развернет небольшой марсоход для сбора хранимых образцов, которые «Perseverance» оставит позади. Этот рабочий-сборщик загрузит образцы в небольшую ракету (предварительно называемую Mars Ascent Vehicle), которая поднимет их на марсианскую орбиту. Там они будут переданы орбитальному космическому аппарату для возвращения на Землю. (...) из-за их твердой веры [тех, кто работает над Perseverance], что человечество в конечном итоге доберется до Красной Планеты, они выбирают прагматичный подход и выполняют некоторую основную подготовительную работу. (...) Например, метеорологическим отчетом является то, что является частью повседневной жизни на Земле и также будет необходимо на Марсе. (...) Анализатор динамики окружающей среды Марса (MEDA) (...) предназначен для активизации примерно раз в час на протяжении всей миссии для регистрации данных по шести различным факторам, связанным с погодой: атмосферное давление, относительная влажность, скорость ветра и направление, а также температура воздуха и грунта. Кроме того, MEDA будет следить за пылью в марсианской атмосфере, а также за уровнем окружающей радиации. (...) Затем следует эксперимент по использованию местного кислорода на Марсе (MOXIE), один из первых экспериментов, предназначенных для проверки внеземного производства чего-то, что нам нужно для того, чтобы выжить на Марсе (и вернуться с него). Его задача: добыть кислород из марсианской атмосферы. (...) MOXIE будет использовать электричество, чтобы разбить молекулы углекислого газа, которые составляют около 96 процентов тонкой атмосферы Марса - в угарный газ и кислород. (...) бесчисленные исследователи, инженеры, организации, компании и национальные космические агентства должны продолжать делать бесчисленные маленькие шаги, каждый из которых приближает человечество к реальности, где люди существуют на Марсе." - " Хотя это и не жизненно важно для миссии основных целей науки: «Настойчивость» доставит на Марс дрон с двумя пропеллерами на солнечной энергии. Если все пойдет по плану, Mars Helicopter выполнит до пяти испытательных полетов в течение 30 дней, снимая изображения повсюду. (...) Успешный полет сделает дрон первым летательным аппаратом, совершившим полет в другой мире - главный подвиг, учитывая, что атмосфера Марса всего 1% от плотности земной».

- Бен Эванс. Свежий взгляд на нашу родную звезду (Ben Evans, A fresh look at our home star) (на англ.) , том 48, №8, 2020 г., стр. 18-27 в pdf - 7,52 Мб

«Космические аппараты наблюдали за Солнцем издалека в течение пяти десятилетий, обнаруживая ударные волны, вспышки и выбросы корональной массы (CME), которые выпускают огромное количество плазмы и внутреннего магнетизма в пузырь гелиосферы, которая окружает планеты. (...) И это все, что мы знаем о нашей звезде, есть еще загадки, которые предстоит открыть. Одна из таких загадок - солнечное динамо - неуловимый механизм, который, как считается, индуцирует глобальное магнитное поле Солнца. В настоящее время астрономы полагают, что динамо находится на глубине 12 000 миль (19 300 км) зона сдвига между излучательной и конвективной областями внутренней части Солнца, где скорости вращения заметно смещаются. Чтобы определить связь между динамо и внутренней частью, исследователям нужны подробности о движении материала под поверхностью Солнца на разных широтах на звезде. (...) В 1998 году успех "Улисса" и SOHO [оба были космическими кораблями НАСА и ЕКА] подтолкнул к рекомендациям для новой европейской солнечной миссии. За пределами эклиптики, как это сделал Улисс, используя датчики изображения с высоким пространственным разрешением, как это сделал SOHO. Но он также полетел бы ближе к нашей звезде, чем предыдущие миссии, и приблизился к нему на расстоянии около 26 миллионов миль (41 843 000 км), всего 0,28 а.е. - внутри орбиты Меркурия. Там температура на космическом корабле превысит 968 F (520 C). (...) Многослойная изоляция миссии, тепловые трубки, батареи, системы обработки данных и части антенны с высоким коэффициентом усиления взято непосредственно от BepiColombo, в то время как другие элементы (включая радиаторы и теплоизоляцию) являются уникальными для Solar Orbiter. (...) Солнечный орбитальный аппарат [НАСА и ЕКА] идеально расположен для изучения того, как солнечные явления формируют и приводят в действие солнечный ветер и как Солнце продвигает энергетические частицы в гелиосферу. Пролетая так близко к Солнцу, космический аппарат будет изучать магнитные поля и плазму звезды в первозданном состоянии, прежде чем их свойства изменятся по мере удаления от Солнца и через солнечную систему. (...) На своей последней орбите он будет кружить вокруг нашей звезды каждые пять месяцев, приближаясь к 60 солнечным радиусам (0,28 а.е.) в перигелии и дрейфуя до 220 солнечных радиусов (1 а.е.) в афелии. Solar Orbiter превысит 25° в гелиографической широте во время своей семилетней основной миссии. Если продолжительность полета будет увеличена до 10 лет, дополнительные пролёты Венеры [гравитационные маневры] в период с сентября 2022 года по сентябрь 2030 года изменят орбиту космического аппарата, чтобы достичь широт до 34°. (...) По мере приближения к перигелию угловая скорость Solar Orbiter будет тесно параллельна скорости вращения самого Солнца, предоставляя уникальную возможность сканировать участки поверхности в течение нескольких дней. (...) 10 инструментов Solar Orbiter включают в себя четыре встроенных датчика, которые будут непрерывно работать, отслеживая поля и частицы вокруг космического аппарата. Его шесть детекторов дистанционного зондирования будут смотреть прямо на Солнце в течение примерно 30 дней на орбите, используя защищенные отверстия, прорезанные через его тепловой экран. (...) Удлиняющаяся стрела направлена на холодный холод глубокого космоса, непрерывно скрываемый тепловым экраном Solar Orbiter. Как следствие, возможно, по иронии судьбы, магнитометр нуждается в небольшом нагревателе, чтобы сохранить тепло. (...) шесть инструментов дистанционного зондирования представляют несколько наций. (...) большая часть полезной нагрузки Solar Orbiter будет скрываться за тем, что можно безоговорочно назвать «матерью всех тепловых щитов». Десять футов в длину и 8 футов в ширину (3 метра на 2,4 метра), это громоздкое здание будет защищать от перегрева в максимуме 968 F (520 C) на перигелии и холодных минимумов -220 F (-140 C) в афелии, все это время держать датчики комфортно при комнатной температуре. (...) ирландская фирма Enbio, базирующаяся в северной части Дублина, адаптировала свою методологию покрытия титановых медицинских имплантатов для создания термального материала под названием SolarBlack. Этот черный фосфат кальция наносится непосредственно на титановую оболочку щита, заменяя его естественную оксидную поверхность. Материал SolarBlack содержит древесный уголь, полученный из обугленных костей животных, когда-то использовавшийся нашими доисторическими предками в качестве пигмента для пещерного искусства. Приборы дистанционного зондирования просматривают длинные цилиндры с титановыми стенками в щите, которые закрыты оптическими перегородками [листами] из защитного стекла или бериллия. (...) Эллиптическая орбита космического аппарата налагает необычные тепловые требования на антенну, делая ее способность нисходящей линии связи несколько спорадической, поэтому данные будут храниться на борту и передаваться позже. (...) В конечном счете, история Solar Orbiter - это история сотрудничества. Миссия не только дополнит существующие солнечные зонды и наборы данных, но и ее дизайн также отражает огромные усилия, которые многочисленные международные команды приложили к созданию единого космического аппарата, в котором каждая система работает согласованно».

- Кабель Моргана Л. Чем пахнет Титан? (Morgan L. Cable, What does Titan smell like?) (на англ.) , том 48, №9, 2020 г., стр. 28-35 в pdf - 7,65 Мб

«Титан - самая большая луна Сатурна. (...) Атмосфера Титана в четыре раза плотнее, чем у Земли. (...) Температура поверхности на Титане холодная -290 градусов по Фаренгейту (-179 градусов по Цельсию). (...) Таким образом, астронавт, идущий по поверхности Титана, должен хорошо одеться (...) Астронавт должен нести свой собственный кислород, поскольку атмосфера Титана лишена его. (...) Для поездки на Титан можно было надеть одежду, подобную той, которую носили исследователи, работающие в Антарктиде в холодные зимы: одежда с несколькими изоляционными слоями, возможно, с футуристическими нагревательными элементами качества НАСА, толстые перчатки, шляпы и лыжные маски; и сапоги с защитой от сильного холода (...) Единственная необходимая модификация - это защитный противогаз для кислорода и, возможно, обогреватель для предотвращения замерзания легких в переохлажденном воздухе. Костюм даже не должен быть полностью воздухонепроницаемым до тех пор, пока поскольку кислород остаётся циркулирующим. (...) Это приводит к мысленному эксперименту: если на Титане нет необходимости в герметичном скафандре, то можно было бы вдохнуть его воздух через кислородную маску. В таком случае, как будет пахнуть Титан? (...) у нас достаточно хорошее понимание состава атмосферы Титана. Следовательно, мы можем подвергнуть риску обоснованное предположение о том, как может пахнуть мир. Два основных компонента атмосферы Титана - азот и метан (CH 4) - не имеют запаха. Отличительный запах, который вы можете связать с метаном, на самом деле является другим газом (метантиолом), который добавляется в потребительский метан для безопасности. (...) Так есть ли в атмосфере Титана что-нибудь еще, что могло бы иметь аромат? Быстрая инвентаризация измеренных или предсказанных следовых компонентов атмосферы Титана включает молекулярный водород (H 2), окись углерода (CO), этан (C2 H6), этилен (C2H4), ацетилен (C2 H2 ), цианистый водород (HCN), аммиак (NH 3), пропин (C3H4), цианоацетилен (C3HN), бензол (C6H6 ), ацетонитрил (CH3 CN) и метиламин (CH3NH2). (...) некоторые из микроэлементов Титана пахнут. Этилен (...), как сообщается, имеет сладкий и мускусный аромат. Точно так же ацетонитрил, который используется во многих реакциях химического и органического синтеза, имеет сладкий эфирный запах. (...) Но есть цианистый водород, который описан как имеющий горький миндальный запах. Как вы, возможно, знаете из шпионских фильмов [фильмов], этот газ также невероятно ядовит. Но порог для обоняния цианистого водорода составляет менее 5 частей на миллион, а смертельная доза составляет около 135 частей на миллион. Хотя вы не захотите сделать сильный вдох, вы можете почувствовать его запах и пережить этот опыт. Но, пожалуйста, не пытайтесь. (...) На Титане могут быть и менее аппетитные ароматы. Аммиак обладает очень сильным, характерно резким запахом. Это (...) запах особо концентрированной мочи. Завершая список острых запахов, у нас есть метиламин (...), его [запах] имеет испортившаяся рыба. (...) Бензол, соединение, найденное в сырой нефти и вызывающее рак, также присутствует в атмосфере Титана. Несмотря на то, что он является канцерогенным, бензол имеет сладкий, ароматный, похожий на бензин запах (...) На данный момент для потенциальных запахов Титана мы имеем: сладкий, мускусный, горький, едкий и гнилой, с несколькими другими тонкими ароматами. Но помните, поверхность Титана очень холодная. (...) Все пахучие соединения, которые мы перечислили до сих пор, замерзли на поверхности Титана - это означает, что они не будут очень летучими - за исключением одного: этилена. (...) Таким образом, этилен - наиболее вероятная молекула летучего вещества на Титане, которая дала бы миру сладкий и мускусный аромат. (...) даже если вещество замерзло твердым, по крайней мере несколько молекул попадут в паровую фазу. И если нос достаточно чувствителен, чтобы обнаружить их, мозг зарегистрирует это как запах. С точки зрения порогов запаха выделяются три молекулы: цианистый водород и бензол имеют примерно одинаковый порог запаха примерно до 5 частей на миллион. Между тем, люди могут обнаружить метиламин до скудных 0,0021 частей на миллион. Напротив, для запаха этилена потребовалась бы концентрация огромная - примерно 270 частей на миллион. Это превращается в смесь ароматов бензина, миндаля и мертвой рыбы. (...) Итак, как пахнет Титан? Для среднего астронавта мое лучшее предположение было бы таким: сладкий и мускусный (этилен), с рыбными оттенками (метиламин) и оттенком горького миндаля (цианистый водород), отдающий бензином (бензол). Но узнаем ли мы когда-нибудь наверняка? (...) Недавно отобранная миссия НАСА "Стрекоза" (Dragonfly) направлена на то, чтобы отправить небольшой вертолет, чтобы приземлиться на Титане в 2034 году. (...) поскольку "Стрекоза" использует свои восемь вертолетных лопастей, чтобы взлететь, она может просто поднять облако титановой пыли с очень интересным - если не слегка смертельным - обонятельным букетом."

- Бен Эванс. Открыта дальняя сторона Луны (Ben Evans, The Moon's farside unveiled) (на англ.) , том 48, №10, 2020 г., стр. 24-29 в pdf - 7,93 Мб

«Всего 60 лет назад эта несообразная близость к нашему ближайшему небесному соседу была навсегда изменена, когда советский зонд Луна-3 впервые сфотографировал ранее невидимую дальнюю сторону Луны. (...) С учетом эффектов либрации, 59 процентов лунного диска можно увидеть с Земли в определенное время. И еще шесть десятилетий назад остальное оставалось пустым, ночное напоминание о пределах человеческих знаний. По умолчанию считалось, что дальняя сторона Луны точно отражает ближнюю сторону, обращенную к Земле: 70 процентов первобытных высокогорья и 30 процентов более молодых морей, или «морей» давно остывшей лавы. (...) Затем, 7 октября 1959 года, Луна-3 пролетела над частично освещенной дальней стороной, разрушив иллюзию однородности между двумя полушариями Луны. (...) На самом деле, цель Луны 3 - сфотографировать дальнюю часть - была настолько смелой, что Советы избегали упоминания об этом в своем официальном коммюнике для всего мира. Зонд "Луна-3" нес 40 квадратных кадров термостойкой, радиационной плёнки заправленой внутри картриджа с свинцовой оболочкой. По иронии судьбы фильм создан на основе американских высотных разведывательных аэростатов Genetrix, которые были запущены в советское воздушное пространство в конце 1950-х годов. (...) Двадцать девять изображений были в конечном итоге переданы на Землю, и вместе с ними внезапно стала известна ранее неизвестная земля. (...) Первое внятное изображение, сделанное с расстояния 40 000 миль (64 300 км) над дальней стороной, показывало совсем не человека на Луне, а было нечто более похожее на циклопа: одиночную темную равнину. Радостные Советы быстро назвали его Mare Moscoviense (Московское море). (...) Но самым большим сюрпризом было отсутствие морей. Только 2 процента дальней стороны покрыто этими древними отложениями лавы, по сравнению с 31,2 процентами ближней стороны. (...) Что случилось с этими двумя совершенно непохожими лунными лицами? Современные представления показывают, что тело размером с Марс по имени Тейя поразил Землю скользящим ударом около 4,5 миллиардов лет назад. Это столкновение выбросило огромное количество материала, который в конечном итоге слился, образуя Луну на синхронно замкнутой орбите. По мере того как обращенная к Земле ближняя сторона в течение миллионов лет кипела под сильным жаром, излучаемым нашей молодой планетой, дальняя сторона остывала, и между двумя лунными полушариями неуклонно развивался температурный градиент. (...) Редкое пятно на дальнем берегу Марии Луны 3 действительно включало Mare Ingenii (Море Изобретательности) и несколько темных кратеров (...) Ingenii находится прямо напротив Mare Imbrium и был создан астероидом размером с Ямайку 3,8 миллиарда лет тому назад. Ученые считают, что мощные сейсмические волны, возникшие во время этого явления, сошлись на дальней стороне Луны, вызвав толчки, оползни и бороздчатую топографию. (...) Около экватора на фотографиях Луны 3 яркая полоса заметным образом извивалась по ландшафту. Его назвали Советским хребтом - но это оказалось преждевременным. (...) изображения с высоким разрешением позже показали, что особенность - это радиальные полосы выбросов, называемые лучами, из молодого кратера по имени Джордано Бруно. (...) На крайнем юге от дальней стороны Луны "Луна-3" обнаружила кратер, настолько впечатляющий, что астронавты Аполлона позже использовали его, чтобы ориентироваться в этой труднопроходимой серой местности. Более 100 миль (160 км) в ширину, он был назван в честь советского пионера ракетостроения Константина Циолковского. Это не самый большой кратер на Луне, но его высокие террасированные стены, спускающиеся к темному ровному дну а также поразительная W-образная центральная вершина делают его мгновенно узнаваемым. (...) Неудивительно, что Циолковский имел приоритет в списках пожеланий ученых к местам для исследования, а астронавт-геолог Джек Шмитт активно лоббировал высадку там экипажа Аполлона. Но если Земля не видна в небе, такая миссия потребовала бы двух спутников, размещенных на 30 000 миль (48 300 км) над дальней стороной, чтобы осуществить связь с домом. (...) Единственными невооруженным глазом исследователями дальнего края на сегодняшний день являются 24 астронавта Аполлона, которые облетели Луну в период с 1968 по 1972 год. И вместо того, чтобы тратить свой первый виток, осматривая редкий вид на дальнюю сторону, они тратили свое время, чтобы благополучно выйти на лунную орбиту. (...) Для тех астронавтов, которые остались одни на лунной орбите, дальняя сторона предоставила впечатляющую картину, в то время как экипаж был отрезан от Земли на 48 минут во время каждого двухчасового обхода вокруг Луны. (...) Три четверти дальнего края были видны для "Луны-3", но ее фотографии также указывали на другую достопримечательность: бассейн Голиаф Южный полюс-Эйткен, который тянется от большого террасированного кратера Эйткен на юг до полюса. Имея размеры 1600 миль (2600 км) в ширину и вдвое глубже, чем высота Эвереста, бассейн с темным дном является крупнейшим и старейшим ударным объектом Луны. (...) именно в бассейне Южный полюс - Эйткен, в кратере с темным дном под названием Фон Карман в январе 2019 года, китайский зонд Chang'e-4 стал первым космическим аппаратом, который благополучно приземлился на дальней стороне Луны. (...) Для более отдаленного будущего некогда невидимое лицо Луны открывает большие перспективы. (...) Было бы разумно разместить мощные телескопы в больших дальних кратерах, таких как Дедал или Саха, без радиопомех со стороны Земли и с идеально чистым небом без малейшего клочка атмосферы, искажающего наблюдения. (...) Через шестьдесят лет после посещения Луны 3 дальняя сторона стала значительно менее «темной», поскольку она подвергалась воздействию инструментов исследователей-роботов, глазам астронавтов и зондирования Чанъэ-4. Она была тщательно нанесена на карту, сфотографирована и описана с разрешением всего несколько сотен футов. (...) одно можно сказать наверняка: вопреки всему, в октябре 1959 года "Луна-3" - маленький робот, который мог отправиться в неизведанное место, наконец сделав неизвестный мир известным».

- Дэн Фальк. Как Галилей соединил науку и искусство (Dan Falk, How Galileo blended science and art) (на англ.) , том 48, №11, 2020 г., стр. 24-31 - 5,46 Мб

«Галилео Галилей (1564-1642) часто называют основателем современной физики, возможно, даже отцом самой современной науки. Но этот популярный образ игнорирует одну важную грань его личности эпохи Возрождения: Галилей-художник (...) Помимо того, что он был опытным наблюдателем и острым мыслителем, он был талантливым художником, обученным передовым методам перспективы, впервые примененным его товарищами-итальянскими художниками. (...) Осенью 1609 года и зимой 1610 года он нацелил свой инструмент [телескоп] в ночное небо и сделал серию ошеломляющих открытий. С помощью своего телескопа он заметил, что Луна имеет неправильную поверхность, усыпанную горами, кратерами и плоскими равнинами; что Млечный Путь состоит из тысячи звезд, слишком тусклых, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом; и что Юпитер сопровождают четыре «звезды», которые, по-видимому, вращаются вокруг великой планеты. Все это подробно описано в Sidereus Nuncius (Звездный вестник), которую Галилей опубликовал в марте 1610 года. (...) Физика также привлекла внимание Галилея. На протяжении всей своей жизни он изучал движение - особенно ускоренное движение - экспериментируя с падающими телами и катя объекты по наклонным плоскостям. (...) Все эти факты рисуют традиционную картину «Галилея-ученого». Но он также был опытным художником, частично опираясь на знания, которые он приобрел в Accademia delle Arti del Disegno (Флорентийская академия дизайна), где художники, скульпторы и архитекторы собирались, чтобы обсудить тонкости своей профессии. Считается, что Галилей учился там в 1585 году и был избран в его состав в 1613 году. (...) Эти специализированные знания окупились, когда Галилей впервые направил свой телескоп на Луну, хотя сначала он изо всех сил пытался интерпретировать то, что видел. (...) Итак, он набросал то, что увидел, и попытался понять это. «Он, должно быть, использовал уловки перспективы, которым научился много лет назад», - говорит [Эйлин] Ривз [профессор сравнительной литературы в Принстонском университете]. Для Галилея «рисование было средством открытия, формой мышления». (...) Эти инновации [открытие перспективы в эпоху Возрождения], безусловно, помогли художникам сделать мир вокруг них более ярким, но некоторые ученые утверждают, что они также могли помочь проложить путь самой научной революции. (...) только такой опытный человек, как Галилей, мог видеть, что горы на Луне были такими же, как горы здесь, на Земле - как только он понял перспективу, с которой они были видны. Изображение лунной поверхности, выполненное Галилеем в серии гравюр, является одним из ярких моментов творчества Сидерея Нунция. Вместо идеальной Луны, которую воображали древние, мы видим неровную, рябую Луну, которую мы знаем сегодня. Гравировкам в книге предшествовала серия рисунков, сделанных с использованием техники, в которой коричневые чернила разбавлены водой, так что мазки кисти почти не видны, часто позволяя увидеть лежащую под ними бумагу или холст. (...) Рисунки мытья - это больше, чем просто инструкции для гравера - они сами по себе произведения искусства, - говорит Роберта Олсон, искусствовед и хранитель рисунков Нью-Йоркского исторического общества. Она описывает эти рисунки как «иллюзионистские этюды», которые «художественно превосходны». (...) Интересно, что опубликованные рисунки, которые появляются в Sidereus Nuncius, сильно отличаются от рисунков мытья. (...) Историки предполагают, что Галилей дал свои рисунки граверу в качестве руководства, но также поощрял его использовать свою художественную лицензию, преувеличивая некоторые особенности, чтобы поддержать сопроводительный текст. Другим явлением, которое бросало вызов Галилею как художнику и ученому, было земное сияние (...) Галилей в конце концов пришел к выводу, что это явление возникает в свете, отраженном от нашей собственной планеты, и, опять же, его интерпретация, возможно, опиралась на его художественные знания. Принципы отраженного света были уже хорошо знакомы художникам. (...) Художники долгое время применяли логику Альберти [Леон Баттиста Альберти (1404-1472) создал два богато иллюстрированных трактата, в которых он разъяснил важность реализма и трехмерности] для изображения земных объектов, но Галилей, возможно, первым применил его к небу. (...) Галилей всегда чертил, зарисовывал и рисовал. «Я думаю, ему было трудно думать без рисования», - говорит Ривз. (...) Художников также вдохновили астрономические открытия Галилея. Наиболее известен художник Лодовико Карди, более известный как Чиголи (1559-1613). Самым важным заказом Чиголи стал момент, когда его попросили расписать часовню Папы Павла V в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. (...) Библейская сцена, которую он изображает, основанная на книге Откровение, показывает Деву Марию как Царицу Небесную, стоящую на Луне, в разноцветной мантии и со скипетром в правой руке. (...) Самая яркая особенность фрески - лунная поверхность, явно испещренная кратероподобными деталями. Ученые пришли к выводу, что изображение Луны Чиголи напрямую связано с одним из лунных изображений, опубликованных в Sidereus Nuncius, на котором Луна видна в фазе первой четверти. Но также возможно, что Сиголи проводил свои собственные наблюдения, возможно, глядя в один из телескопов Галилея. (...) Хотя Галилея привезли к инквизиции примерно 20 лет спустя в 1633 году - отчасти из-за его громкой поддержки коперниканской астрономии - католические власти, похоже, не особо обеспокоены смелым изображением Луны Чиголи. Ясно, что Галилей был намного больше, чем целеустремленный ученый; скорее, он был эрудитом с художественными наклонностями, заслуживающими большего внимания. Эти художественные навыки помогли ему безмерно, когда он изо всех сил пытался осмыслить достопримечательности, открываемые его телескопом, и сообщить об этих достопримечательностях массовой аудитории».

- Клаус Браш, Лео Аэртс. Наблюдения спутников Юпитера (Klaus Brasch, Leo Aerts, Observations of Jupiter's moons) (на англ.) , том 48, №11, 2020 г., стр. 46-49 - 2,25 Мб

«Четыре больших спутника Юпитера, обнаруженные в 1610 году Галилео Галилеем, были просмотрены большим количеством людей, чем любые другие спутники планет, кроме Луны. (...) Если видимость (атмосферная устойчивость) хорошая, то 6-дюймовый [15 см] или больше телескоп при большом увеличении откроет крошечные, но отчетливые диски всех четырех галилеевых спутников. Более того, при действительно стабильном видении с помощью телескопа среднего размера опытные наблюдатели могут иногда замечать неуловимые отметины на Ганимеде, самом большом спутнике Юпитера. ...) В 1900 году астрономы Эндрю Э. Дуглас и Уильям Х. Пикеринг опубликовали обширную монографию в Annals of Lowell Observatory, Volume II, в которой подробно описывались наблюдения Юпитера и его спутников, сделанные в 1894 и 1895 годах. (...) Их целью было оценить эллиптичность, периоды вращения и особенности поверхности того, что они назвали спутником I (Ио), II (Европа), III (Ганимед) и IV (Каллисто). Имена, первоначально присвоенные современником Галилея Симоном Мариусом, не стали официальными до 20 века. (...) Пикеринг был довольно эксцентричным человеком; Среди других необычных теорий он считал, что спутники Юпитера не являются твердыми телами, а представляют собой скопления пыли и метеоритных обломков с низкой плотностью. Это, несомненно, окрасило его впечатления о том, что они выглядели в телескоп эллиптическими (...). Другие наблюдатели впоследствии показали, что предполагаемая эллиптичность лун, о которой сообщил Пикеринг, была иллюзорной, вероятно, из-за контраста или астигматических эффектов. (...) В обсерватории Лик, недалеко от Сан-Хосе, Калифорния, известный астроном Эдвард Э. Барнард использовал самый большой телескоп в мире, 36-дюймовый [90-сантиметровый] рефрактор Кларка, чтобы провести аналогичные наблюдения Ганимеда и Каллисто с 1893 по 1895 год. (...) Наблюдения Лоуэлла показывают преимущественно полосатые и пересекающиеся полосы на всех четырех спутниках, а также предоставляют подробные описания каждого из них. Ганимед резюмируется следующим образом: «(...) Северный пояс (...) показывает, что вращение детали совпадает с вращением вокруг Юпитера в течение 15 минут. (...)» Другие астрономы позже показали, что главные спутники Юпитера находятся в приливном направлении. заблокированы и вращаются синхронно со своей планетой, как наша Луна. (...) В отличие от Дугласа и Пикеринга, рисунки Барнарда, изображающие Ганимеда и Каллисто, демонстрируют гораздо более расплывчатые черты: «Несмотря на то, что они достаточно заметны, они были настолько расплывчаты по форме, что ни разу нельзя было однозначно сказать, что это одно и то же маркировка находилась под наблюдением ». (...) [Барнард:] Согласно рисункам и заявлениям мистера Дугласа, он обнаруживает, что эти спутники покрыты серией тонких темных линий, максимальная ширина которых оценивается в менее 0,1 дюйма или 200 миль [320 км]. По внешнему виду, судя по рисункам, эти отметки очень похожи на те, что наблюдались в той же обсерватории на Марсе, Венере и Меркурии ». (...) соперничество и разногласия между двумя обсерваториями (...) были наиболее явными в отношении предполагаемых марсианских каналов и подобных объектов, изображенных Персивалем Лоуэллом и другими. (...) Более века спустя, какой вывод мы можем сделать относительно того, кто был прав и что на самом деле можно наблюдать в деталях спутников Юпитера с помощью наземных телескопов? Оба автора этой статьи [статьи] заметили нечеткие детали на Ганимеде через 14-дюймовый [35-сантиметровый] телескоп Шмидта-Кассегрена в редких случаях отличного видения. (...) Эти результаты снова вызывают вопросы относительно надежности визуальных отчетов. Чтобы ответить на них, мы провели параллельное сравнение визуальных наблюдений из нескольких источников, с современными цифровыми изображениями галилеевых спутников. Принимая во внимание стилистические различия между наблюдателями, а также инструментальные и атмосферные различия, кажется очевидным, что визуальные отчеты об особенностях самого большого спутника Юпитера, Ганимеда, должны приниматься с учетом значительного скептицизма. (...) все записи Барнарда, О'Миары и Крукшенка [чьи наблюдения были упомянуты ранее] требуют осторожности в сопроводительных примечаниях: «чрезвычайно сложно»; «вероятно ненадежно»; «казалось реальным, но ...»; и так далее. С другой стороны, сегодня, благодаря огромным достижениям в области цифровых изображений и обработки, астрономы-любители с помощью телескопов среднего размера могут делать выдающиеся изображения Юпитера и его спутников, невиданные всего десять лет назад. Это действительно золотой век любительской астрономии».

- Нола Тейлор Редд. 20 лет вокруг Красной планеты (Nola Taylor Redd, 20 years around the Red Planet) (на англ.) , том 48, №12, 2020 г., стр. 20-27 в pdf - 4,89 Мб

«Когда космический корабль НАСА "Одиссей" стартовал в 2001 году, Марс считался сухим и бесплодным миром. Но за последние два десятилетия этот тихий космический аппарат-орбитер предоставил огромное количество информации о Красной планете. В течение первого года полета вокруг Марса "Одиссей" нашёл первое прямое свидетельство наличия подземных вод на планете. (...) Бюджет Трампа на 2021 год сокращает финансирование "Одиссей" с немногим менее 12 миллионов долларов США до примерно 1 миллиона долларов США. Это фактически отключит работающий космический аппарат (...) "Одиссей" прибыла к Марсу 24 октября 2001 года с целью исследования марсианской среды. Космический аппарат был разработан для составления карты химического и минералогического состава планеты в качестве шага к пониманию роли воды в формировании окружающей среды, как в прошлом, так и в настоящем. (...) "Одиссей" принес на Красную планету три основных научных инструмента: THEMIS [тепловизионная система визуализации], гамма-спектрометр (GRS) и Эксперимент по радиационной среде Марса (MARIE). THEMIS работает и сегодня, работая над нанесением на карту распределения минералов на поверхности Марса путем сканирования ее в видимом и инфракрасном свете. (...) GRS, также все еще активный, выполняет аналогичную работу: картографирование химических веществ путем мониторинга гамма-лучей, образующихся при попадании космических лучей на поверхность Марса. (...) Работа MARIE заключалась в характеристике радиационной среды космоса вокруг Марса. Тем не менее, MARIE отключился в 2003 году после того, как заряженные частицы от Солнца бомбардировали космический аппарат, безвозвратно повредив прибор. (...) аппарат также обнаружил снежные покровы в некоторых более теплых регионах планеты. Эти снежные покровы, потенциально являющиеся остатками марсианского ледникового периода, стали одними из первых намеков на то, что Марс переживает продолжающееся изменение климата. (...) Добыча льда потенциально может обеспечить жидкую воду, необходимую людям для выживания, без необходимости таскать её с Земли. (...) "Одиссей" также изучает погоду на Красной планете почти два десятилетия. (...) Однако одним из величайших достижений "Одиссея" была полная карта Красной планеты. В 2010 году исследователи объединили около 21000 изображений THEMIS, чтобы создать самую точную на сегодняшний день глобальную карту Марса. (...) THEMIS также помогла ученым найти коллекцию из семи пещер на склоне вулкана Ариса Монс. (...) в то время как пещеры слишком высоко, чтобы их можно было использовать в качестве потенциальных мест обитания человека - или, если уж на то пошло, для обитания микробной жизни - они стимулировали охоту на более низкие пещеры и лавовые трубы. (...) MARIE была первым экспериментом, специально отправленным на Марс для подготовки к возможному присутствию человека. К несчастью для будущих марсиан, MARIE обнаружила, что уровни радиации от солнечных вспышек и космических лучей на Красной планете в два-три раза выше, чем на Земле. Это потому, что Земля защищена выносливой магнитосферой и плотной атмосферой нашей планеты, которой нет на Марсе. Это не критично, но это жизненно важная экологическая информация. (...) Даже сейчас ученые продолжают публиковать исследования, основанные на данных "Одиссея", демонстрируя их непреходящую ценность. (...) он ["Одиссей"] также служил ценной поддержкой для других миссий. "Одиссей" помогал исследователям выбрать места посадки для марсохода Opportunity, посадочного модуля InSight и марсохода Perseverance (...) Орбитальный аппарат также служит узлом связи, роль которого началась в 2004 году с Spirit, Opportunity и Phoenix, а также продолжается с Curiosity и InSight. (...) "Одиссей" транслировал «большую часть» научных данных, собранных Spirit и Opportunity за семи- и 15-летние миссии соответственно. (...) Учитывая продолжающуюся продуктивность "Одиссея", кажется странным, что ему не хватало политической поддержки. (...) ученые говорят, что затраты на его поддержание ничтожны по сравнению с наукой, которую он возвращает. (...) Одна из основных причин остановки космических каппаратов - нехватка топлива. Однако у "Одиссей" осталось достаточно топлива в баке, хватит еще на 10 лет (...) Прямо сейчас "Одиссей", похоже, никто не защищает. (...) Если в предлагаемом бюджете Трампа ничего не изменится - а финансирование "Одиссей" будет сокращено - у диспетчеров миссии, скорее всего, не останется иного выбора, кроме как навсегда остановить аппарат. (...) [Фил] Кристенсен [главный исследователь THEMIS и геолог из Университета штата Аризона] и другие все еще рассматривают уникальные способы спасти "Одиссей", включая возможное преобразование его в космический аппарат для использования студентами и энтузиастами. (...) «Если бы "Одиссей" просто превратилась в студенческую камеру, я думаю, что она стоит денег, чтобы сохранить ее», - говорит Кристенсен. "Я далек от того, чтобы отказаться от этой миссии"".

- Джоэл Дэвис. Тайна и величие ледяных гигантов (Joel Davis, The mystery and majesty of the Ice Giants) (на англ.) , том 48, №12, 2020 г., стр. 40-47 в pdf - 3,07 Мб

«За 63 года, прошедшие с момента появления спутника, человечество посетило Нептун и Уран только однажды - когда «Вояджер-2» пролетел мимо Урана в январе 1986 года и Нептуна в августе 1989 года (...) При решении направить «Вояджер-2» на ледяных гигантов (...) воспользовались редким планетарным выравниванием внешних планет. (...) Подобная гравитационная помощь с Юпитера будет возможна между 2029 и 2034 годами. Облет ледяных гигантов "Вояджером-2" принес много новых знаний (...) Но остается бесчисленное множество вопросов (...) Как выясняется, ледяные гиганты являются одними из наиболее распространенных планет, которые в настоящее время встречаются во Вселенной (...) Однако современные модели говорят, что ледяные гиганты должны быть аномалией, поскольку параметры для их формы очень узкие. (...) Уран и Нептун, возможно, сформировались ближе к раннему Солнцу раньше, через гравитационные процессы, в конечном итоге увели их наружу в их нынешнее положение. (...) Уран (...) наклонен в 97,8 градуса от вертикали (...) Текущие теории предполагают, что большая планетезималь могла нанести скользящий удар, переворачивая планету на бок. Это также объяснило бы другие загадки, такие как странное магнитное поле. Магнитосферы обычно совпадают с вращением планеты, но Уран наклонен на 59 градусов от оси вращения планеты и смещен от её центра на одну треть радиуса планеты. (...) Точно так же магнитное поле Нептуна наклонено на 47 градусов от его оси и смещено от центра планеты более чем на половину радиуса планеты. (...) точная причина странных магнитосфер Урана и Нептуна, как и их образование, до сих пор неизвестна. (...) несмотря на то, что Солнце даёт так мало света, у Нептуна есть погода - и какая погода! (...) «Вояджер-2» зафиксировал скорость ветра около странного, ранее невидимого темного пятна на Нептуне, достигавшем скорости 1000 миль в час (1609 км/ч) - самого сильного ветра в Солнечной системе. Это пятно, получившее название Большое темное пятно, было массивной вращающейся бурей размером с Землю. (...) Изучая эти темные пятна, ученый может найти окно в нижнюю атмосферу Нептуна. У обоих ледяных гигантов есть атмосфера, состоящая в основном из водорода и гелия с небольшим количеством метана. (...) В тысячах миль под их поверхностью давление настолько велико, что метан расщепляется и превращает свое углеродное соединение в кристаллы алмаза, которые опускаются в ядра планет. Да: может быть алмазный дождь. Твердое ядро обеих планет состоит из железа, никеля и силикатов. (...) Уран почти не излучает тепло по сравнению с другими планетами солнечной системы. С другой стороны, Нептун, несмотря на то, что он находится на 10 астрономических единиц (...) дальше Урана, излучает в 2,61 раза больше энергии, чем получает от Солнца. (...) Как и все планеты-гиганты в нашей солнечной системе, Нептун и Уран окружены набором колец. (...) Всего 13 известных колец окружают планету [Уран], различающихся по толщине и непрозрачности. (...) Большинство колец состоит из частиц размером от 8 дюймов до 66 футов (от 20 сантиметров до 20 метров) в диаметре, вероятно, состоящих из водяного льда, смешанного с органическим веществом, произведенным радиацией. (...) только после того, как "Вояджер-2" достиг Нептуна, определенные кольца были обнаружены. (...) В самих кольцах больше зерен размером с пылинку, чем у Урана, так что большая часть системы напоминает слабые кольца Юпитера. (...) 27 спутников Урана включают в себя множество тайн и чудес. Например, поверхность Миранды, луны, которая в семь раз меньше нашей Луны, выглядит как космическое лоскутное одеяло и имеет ущелье, в 12 раз глубже, чем Гранд-Каньон. (...) Нептун, с другой стороны, имеет 14 известных спутников. (...) Самый большой спутник Нептуна, Тритон, является наибольшим спутником планет. Луна (Тритон) больше Плутона и является единственной из больших лун Солнечной системы с ретроградной орбитой, что означает, что она вращается вокруг Нептуна в направлении, противоположном вращению планеты. «Вояджер-2» обнаружил, что Тритон испещрён относительно молодыми поверхностными элементами, содержит активные гейзеры и даже показывает намёки на подземный океан. (...) Тритон имеет одну из наиболее существенных атмосфер среди лун солнечной системы (...) Помимо Земли, Тритон является только одним из трех тел Солнечной системы, которые, как известно, в настоящее время являются вулканически активными. (...) В рамках программы NASA Discovery новая миссия к ледяным гигантам может быть в пределах досягаемости. (...) Предлагаемая миссия Trident пройдет в пределах 310 миль (500 км) от гигантской луны, достаточно близко, чтобы пройти сквозь её атмосферу. Trident планирует нанести на карту Тритон, охарактеризовать его активные процессы и определить, есть ли у луны магнитное поле, что усилит аргумент о том, что Луна скрывает океан под своей поверхностью. (...) В феврале [2020] НАСА выбрало предложение Trident одним из четырех полуфиналистов класса Discovery. (...) пора вернуться к величественным ледяным гигантам и сделать следующие шаги в разгадывании тайн этих загадочных голиафов».

- Нола Тейлор Редд. Как умирают черные дыры (Nola Taylor Redd, How Black Holes Die) (на англ.) , том 49, №1, 2021 г., стр. 60-62 в pdf - 1,73 Мб

«Черные дыры - это области пространства-времени, где правит гравитация: гравитационное притяжение черной дыры настолько велико, что ничто, даже свет, не может ускользнуть. (...) Прямо сейчас Вселенная находится в своем звездном состоянии. Эра, когда звезды и галактики рождаются непрерывно. В конце концов, ингредиенты для создания этих объектов будут израсходованы, и звезды в ночном небе медленно погаснут, оставив черные дыры единственными обитателями Вселенной. Но даже черные дыры однажды умрут. И когда они это сделают, эти монстры не уйдут мягко в ночь. Взрыв фейерверка осветит вселенную в последние мгновения каждой черной дыры, знаменуя конец эпохи. ( ...) Помимо выделения черной дыры, горизонт событий также является ключом к смерти черной дыры. Материал, пересекающий горизонт черной дыры, теряется навсегда, поскольку ничто не может избежать хватки этих прожорливых монстров. По крайней мере, это то, что диктует наше нынешнее понимание гравитации. Но эта так называемая точка без возврата не принимает во внимание квантовую механику. (...) В 1974 году Стивен Хокинг доказал, что с квантовой точки зрения побег из черной дыры возможен, хотя и очень медленный. (...) согласно квантовой механике, энергия вакуума слегка колеблется во времени. Эти флуктуации проявляются в виде пар частиц - частицы и античастицы, - которые появляются и исчезают по всей Вселенной. (...) если частицы появляются на границе горизонта событий черной дыры, частица с отрицательной энергией может упасть в черную дыру, а частица с положительной энергией ускользнуть. Затем оказывается, что черная дыра излучала частицу. Эйнштейн показал, что энергия и масса пропорциональны его уравнению E = mc2. Следовательно, отрицательная энергия заброшенной частицы фактически удаляет массу из черной дыры, заставляя ее сокращаться. (...) Черной дыре требуется потрясающе много времени, чтобы сбросить всю свою массу в виде энергии через излучение Хокинга. Чтобы полностью исчезнуть сверхмассивной черной дыре, потребуется 10 100 лет, или гугол* (гугол). (...) Точная продолжительность жизни отдельной черной дыры сильно зависит от ее массы. Чем больше становится черная дыра, тем дольше она испаряется. (...) Когда черная дыра испаряется, она медленно сжимается, и по мере того, как она теряет массу, скорость вылетающих частиц также увеличивается до тех пор, пока не улетучится вся оставшаяся энергия. (...) Неважно, насколько мала или массивна черная дыра, их закрывающие фейерверки абсолютно одинаковы. Единственная разница в том, сколько времени потребуется черной дыре, чтобы взорваться».

* googol = 10 100 - термин был придуман в 1920 году 9-летним Милтоном Сироттой (1911-1981), племянником американского математика Эдварда Каснера (1878-1955). Он был выбран компанией Google, чтобы указать, что ее поисковая система предназначена для предоставления большого количества информации.

- Дуг Адлер. Холодная, одинокая смерть (Doug Adler, A Cold, Lonely Death) (на англ.) , том 49, №1, 2021 г., стр. 64-66 в pdf - 2,28 Мб

«Вселенная, как и все остальное, родилась, созреет и в конечном итоге умрет. Но как именно и когда эта смерть произойдет, остается одной из величайших загадок в области космологии. (...) Как только все звезды исчерпают свой водород для горения и погаснут, мы вступим в Эпоху распада. Предполагается, что этот период наступит между 1015 и 1039 лет после Большого взрыва. (...) Вселенная будет продолжать охлаждаться и темнеть; в конечном итоге жизнь и материя, как мы их понимаем, вероятно, придут к концу. Но что произойдет после этого? Белые карлики, коричневые карлики и ожидается, что нейтронные звезды в конечном итоге умрут в результате процесса, известного как распад протона, когда субатомные частицы, из которых они состоят, буквально развалятся. Космологи предсказывают, что это произойдет в конце Эры вырождения, поскольку период полураспада протона считается примерно 10 34 лет. (...) только черные дыры останутся доминировать над тем, что осталось от вселенной. Эпоха чёрных дыр, которая, по прогнозам, продлится примерно от 10 40 до 10 100 лет после Большого взрыва, охватывает невообразимо долгий отрезок времени даже в астрономических масштабах. (...) во время Эры Черных Дыр гравитационное влияние этих темных зверей будет только увеличиваться, поскольку они поглощают оставшиеся остатки обычной материи. (...) Астрономы считают, что черные дыры действительно излучают радиацию - в частности, излучение Хокинга, названное в честь известного физика Стивена Хокинга, который первым предложил эту идею. Хотя излучение Хокинга еще предстоит обнаружить, если черные дыры действительно пропускают излучение, это обеспечит механизм, с помощью которого они могут умереть - буквально испариться в космос. (...) Для черной дыры звездной массы это может занять до 10 64 лет, а для самых больших сверхмассивных черных дыр это может занять до пары гугол лет - опять же, это единица, за которой следуют 100 нулей - или, возможно, даже больше. (...) Период после исчезновения черных дыр известен как Эпоха вечной тьмы, которая, как ожидается, начнется где-то через 10101 лет после Большого взрыва (...) Во время Эпохи вечной тьмы Вселенная будет состоять только из нескольких субатомных частиц и потенциально темной материи (...) по мере охлаждения Вселенной она, вероятно, продолжит расширяться. (...) ко времени Темной Эры даже объем пространства, превышающий размер нашей нынешней наблюдаемой Вселенной, мог содержать только одну-единственную субатомную частицу. (...) Гарантирована ли эта космическая судьба? Нет. Многое из вышеперечисленного является теоретическим или основано на идеях, которые сложно или невозможно проверить эмпирически. Например, Big Crunch (Большое сжатие) предлагает альтернативное видение того, как заканчивается вселенная - не просто охлаждаясь и расширяясь до небытия, а скорее останавливая ее текущее расширение и заставляя все рушиться обратно в себя. По сути, смерть Вселенной в этом сценарии разыграется как Большой Взрыв в обратном направлении. (...) Возможно, за Большим сжатием даже последует еще один Большой взрыв, породивший новую вселенную из нашего собственного пепла. Однако большинство ученых думают, что Большой кризис - это маловероятная судьба. Вместо того, чтобы руководствоваться гравитацией, Вселенная, кажется, находится под влиянием темной энергии, заставляя само пространство расширяться с ускоряющейся скоростью и делая Большое замерзание более вероятным концом. (...) имейте в виду, история научила нас, что однажды эти теории могут быть вытеснены другими, что заметно изменит наши прогнозы относительно далекого будущего».

- Джим Белл. Марсоход начинает свою миссию (Jim Bell, Mars rover begins its mission) (на англ.) , том 49, №2, 2021 г., стр. 24-31 в pdf - 2,93 Мб

«Каждые 10 лет ученые-планетологи объединяют свои коллективные умы, чтобы разработать рекомендации для миссий на предстоящее десятилетие. Последний из этих десятилетних обзоров, опубликованный в 2011 году, имел очевидный главный приоритет для НАСА: сбор образцов с поверхности Марса и доставка их на Землю. (...) Теперь, девять лет спустя, это амбициозное путешествие вот-вот начнется. Миссия на Марс 2020 стартовала с мыса Канаверал 30 июля 2020 года и должна приземлиться в кратере Джезеро 18 февраля 2021 года. Если все пойдет хорошо, марсоход отправится в миссию продолжительностью не менее одного марсианского года (что эквивалентно 687 дням на Земле). Помимо собственных исследований, он также будет собирать и хранить образцы, которые позже будут возвращены на Землю - для раскрытия тайн этого некогда обитаемого места на Марсе. (...) Многие цели миссии Марс 2020 аналогичны целям предыдущих миссий марсоходов, например, изучение геологии и погоды на его участке. Однако Perseverance имеет ряд новых и уникальных целей. Возможно, самое важное - это искать признаки древней жизни. (...) Эти знаки могут иметь форму сохранившихся физических или химических доказательств или текстур, оставленных отпечатками на камнях. Однако найти эти биомаркеры - непростая задача. (...) планетологи осознали, что оборудование, используемое в полевых условиях, часто не может определить, действительно ли образцы свидетельствуют о биологическом действии или только о геологических или геохимических процессах. Скорее, образцы должны часто отправляться в современные лаборатории с самым современным оборудованием. (...) единственный способ подтвердить признаки жизни - это вернуть эти образцы на Землю, чтобы их можно было изучить более подробно. (...) Последним вариантом [места посадки] было Джезеро, ударный кратер размером 31 милю (50 километров) на западной окраине Исидис Планиция, в котором есть глины, карбонаты и хорошо обнаженная дельта древней реки. . (...) Джезеро будет одним из самых сложных марсианских ландшафтов, на которые НАСА еще не пыталось приземлиться. (...) Но участки с большими скалами и склонами часто являются одними из самых интересных с научной точки зрения ландшафтов. (...) новая система предотвращения опасностей помогает избегать камней и других крупных препятствий, направляя марсоход на высоте около 25 футов (7,6 метра) над безопасной посадочной площадкой. Затем система небесного крана, впервые разработанная для Curiosity, опускает марсоход на землю с помощью системы для мягкого приземления. (...) Основная цель миссии - подвести марсоход к этой дельте [в кратере Джезеро] и, возможно, даже в неё, для поиска геологических, минералогических и химических свидетельств его окрестностей в прошлом. (...) Конечно, научное наследие Perseverance также будет зависеть от образцов, которые он собирает для возвращения на Землю. Для выполнения этой задачи конструкторы марсохода выделили значительный объем места для подсистемы выборки и кэширования (SCS). Буровая установка SCS, установленная на руке марсохода, будет брать образцы керна марсианской породы и почвы. (...) В марсоходе также есть крошечная роботизированная рука, которая может захватывать образцы, доставленные в тело марсохода, документировать их, запечатывать их в титановые трубки, а затем сбрасывать их на поверхность для последующего сбора и возврата на Землю. Миссия Perseverance несет в Джезеро в общей сложности 43 пробирки размером с маркер для сухого стирания (dry-erase-marker-sized tubes). (...) Все участники будут чрезвычайно рады тому, что мы узнаем из миссии марсохода на Марсе. И многие из нас с нетерпением ждут того дня, когда мы сможем увидеть образцы, собранные марсоходом - не только через линзы нашего сложного роботизированного аватара, но и нашими собственными человеческими глазами».

- С. Алан Стерн, Миссия к Кентаврам (S. Alan Stern, Mission to the Centaurs) (на англ.) , том 49, №3, 2021 г., стр. 24-31 в pdf - 1,51 Мб

«Важный ключ к существованию пояса Койпера был получен почти за 15 лет до открытия первого объекта пояса Койпера (KBO) в 1992 году. Этим ключом стало открытие объекта под названием Хирон в 1977 году американским астрономом Чарли Ковалом из Института Карнеги. (...) он стал первым известным представителем нового класса тел Солнечной системы, названных Кентаврами, которые в основном вращаются между Юпитером и Нептуном. Сегодня мы знаем о сотнях кентавров, и мы знаем их происхождение: они представляют собой популяцию недавно выброшенных КБО (...) Помимо своей славы как первого обнаруженного кентавра и второго по величине тела, известного в этой популяции [диаметром 220 км], Хирон также может быть назван троекратным благословением с научной точки зрения. Почему? Потому что он обладает всеми тремя наиболее интересными характеристиками известных кентавров: атмосферой, активностью на поверхности и то, что кажется кольцами. (...) Хирон также, в силу своего размера, является критически важным недостающим звеном для понимания того, как планетезимали, такие как малый КБО Аррокот, которые космический аппарать New Horizons изучал в поясе Койпера, объединяются в небольшие планеты, такие как Плутон, Эрида, Макемаке и Квавар. Говоря более конкретно, Хирон примерно в 10 раз больше (и примерно в 1000 раз больше массы) Аррокота, но лишь в десять раз меньше (и примерно в одну тысячную массы) Плутона. (...) Кентавры также созрели для исследования космических аппаратов по более прагматической причине: они представляют собой «короткий путь» к поясу Койпера. (...) Кентавров исследовать гораздо легче, чем сам пояс Койпера. (...) Самый простой тип миссии кентавров - это тур по нескольким из них, облет каждого из них, чтобы получить широкое представление об этих телах как о группе. В качестве главного исследователя я возглавлял группу, которая изучала такую миссию под названием "Кентавр" с 2017 по 2019 год, которую мы представили в программу НАСА скромных бюджетных миссий класса Discovery. (...) Мы нашли способы для "Кентавра" пролетать три или более кентавров на пути к Хирону, изучая разнообразие популяции Кентавров по цвету, составу, размеру, активности и системе колец. Полезная нагрузка, которую мы выбрали для "Кентавра", включала камеры для получения цветных и панхроматических изображений в видимом диапазоне, которые должны были выполнять геологическое картирование и геофизические исследования, а также исследования спутников и колец кентавров. Она также включала инфракрасный спектрометр для определения состава поверхности каждого тела и ультрафиолетовый картографический спектрометр для измерения состава их атмосферы и того, насколько быстро они теряют её из-за своей относительно небольшой гравитации. Пакет радиотехники завершил полезную нагрузку, чтобы изучить плотность и тепловые свойства каждого кентавра, который он прошел. (...) Стартовые окна для "Кентавра" открываются в 2026 году и сохраняются в течение многих лет без какой-либо необходимости в третьих ступенях или электрическом двигателе. (...) Эта недорогая, с низким уровнем риска и богатая наукой миссия сможет провести первое исследование Кентавров к началу 2030-х годов, достигнув самого Хирона к концу 2030-х годов. (...) К сожалению, НАСА не выбрало "Кентавр" для разработки, хотя агентство присвоило ему высокие баллы и низкий рейтинг риска. (...) В результате до выбора миссии НАСА по первому исследованию кентавров осталось в лучшем случае как минимум годы. (...) Но есть еще одна возможность, способ обойти эту долгую задержку. Возможно, группа научных организаций, космических и научных агентств сможет объединиться, чтобы создать "Кентавр". (...) Никогда прежде ни одна страна, кроме США, не запускала миссии по исследованию внешних тел Солнечной системы. Представьте себе гордость, престиж, научную отдачу и вдохновение, которые могло бы породить такое многонациональное сотрудничество. (...) Ad Astra [латинское: к звездам]! Объявление [к] кентаврам! Вперед, "Кентавр"!"

- М.З. [Марк Застров], Аресибо рушится после обрыва кабеля (M.Z. [Mark Zastrow], Arecibo Collapses after Cable Failures) (на англ.) , том 49, №3, 2021 г., стр. 8-9 в pdf - 1,00 Мб

"После 57 лет передовых исследований и известности поп-культуры, вдохновившей поколения ученых, легендарный радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико был разрушен 1 декабря [2020 года], когда его приемная платформа оборвалась и рухнула на тарелку внизу. Серия обрывов тросов обрекала это массивное сооружение. Во-первых, 10 августа [2020 г.] вспомогательный трос, который помогал держать 900-тонную приемную платформу, выскользнул из гнезда на одной из трех опорных башен, окружающих обсерваторию, разорвав 100-тонную приемную платформу на 35 метров. Потом, 6 ноября. - за несколько дней до ремонта, который должен был начаться. - один из основных тросов, подключенных к той же опорной башне лопнул, вероятно, в связи с увеличением нагрузки, он был основой, ставящий структуру под угрозу полного обрушения - и, следовательно, не подлежит ремонту. (...) Национальный научный фонд США (NSF), которому принадлежит объект, объявил 19 ноября, что выведет из эксплуатации радиотелескоп, заявив, что его нельзя безопасно восстановить без риска для жизни рабочих. (...) Но до того, как планы сноса были окончательно утверждены, приемная платформа рухнула сама по себе утром 1 декабря. (...) Потеря Аресибо привела ученых в шок. «Я очень подавлен», - говорит Astronomy Скотт Рэнсом, астроном из Национальной радиоастрономической обсерватории и член проекта Североамериканской наногерцовой обсерватории гравитационных волн (NANOGrav). NANOGrav использует Аресибо и телескоп Грин-Бэнк (GBT) в Западной Вирджинии для поиска признаков гравитационных волн, выявляя явные нарушения синхронизации радиосигналов, исходящих от пульсаров. «Это огромный удар для NANOGrav, так как примерно половина нашей чувствительности к гравитационным волнам исходит от Аресибо», - говорит Рэнсом. «И поскольку он намного более чувствителен, чем GBT, будет невозможно воспроизвести полученную точность синхронизации». Кроме того, Аресибо обладал уникальной способностью не только принимать радиосигналы, но и передавать их, отмечает Иветт Сендес, радиоастроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. «Значит, вам не повезло с радиолокационным картированием планет и астероидов, если бы это было ваше поле деятельности, - говорит Сендес».

- Джейк Паркс. «Прорыв Старшота». Путешествие к звездам (Jake Parks, Breakthrough Starshot. A voyage to the stars) (на англ.) , том 49, №5, 2021 г., стр. 16-23 в pdf - 4,00 Мб

«Проект moonshot, уместно названный Breakthrough Starshot, направлен на создание крошечного космического аппарата, оснащенного парусом, который улавливает короткую вспышку мощного лазерного света, разгоняясь его примерно до 20% скорости света. В таком случае такой корабль может прибыть к ближайшей звезде Проксима Центавра примерно через 20 лет после запуска. (...) Впервые в истории человечество, кажется, находится на грани того, чтобы буквально дотянуться до звезд и коснуться их. Однако это будет нелегко. Ближайшая к Земле звезда после Солнца - Проксима Центавра - красный карлик с массой чуть более одной десятой нашей звезды, расположенный примерно в 4,24 световых года от нас в системе Альфа Центавра. (...) На таком расстоянии, которое эквивалентно примерно 25 триллионам [1012] миль (40 триллионам километров), нашему самому быстрому современному космическому аппарату потребуется около 100000 лет, чтобы добраться до нашего ближайшего соседа. В конце концов, свету для этого требуется (... ) более четырех лет, чтобы достичь цели. (...) если цель состоит в том, чтобы долететь за разумный промежуток времени, скажем, в пределах одного поколения, космический аппарат должен быть чрезвычайно крошечным и, следовательно, роботизированным. Кроме того, для того, чтобы набрать скорость, по-прежнему требуется безумно энергичный импульс. Это основная посылка Breakthrough Starshot: спроектируйте нанокрафт с легким парусом (названный StarChip [игра слов на английском языке со словом «звездолет»]), дайте ему мощный толчок и позвольте ему устремиться к Проксиме Центавра со скоростью более 130 миллионов миль в час (216 млн км/ч). Да, и пока мы работаем над этим, мы могли бы также послать флот из сотен или тысяч StarChip, чтобы обеспечить хоть какой-то успех. Все просто, правда? Теоретически да. На самом деле это потребует огромный объем работы, множество технологических прорывов и, конечно же, мгого денег. (...) первое упоминание о путешествии по космосу на небесных ветрах восходит к письму 1610 года астронома Иоганна Кеплера своему другу Галилео Галилею. В нем Кеплер пишет: «С кораблями или парусами, построенными для небесных ветров, некоторые рискнут отправиться в эту великую необъятность». Однако истинный потенциал использования солнечного света для плавания в космосе не был полностью осознан до работы советских пионеров ракетостроения Фридриха Цандера и Константина Циолковского в 1924 году. (...) в 2010 году, почти через столетие после появления идеи плавания на солнечном свете принцип был впервые подробно описан, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило солнечный парус под названием Межпланетный воздушный змей, ускоренный радиацией Солнца (IKAROS), который совершил полёт к Венере с помощью орбитального аппарата Акацуки. (...) После того, как технология, лежащая в основе световых парусов, наконец-то доказала свою пригодность в космосе, несколько лет спустя российский миллиардер Юрий Мильнер принял вызов. (...) К началу 2016 года Милнер был убежден, что межзвездная миссия осуществима - или, по крайней мере, скоро станет реальностью, если технологии продолжат стремительно развиваться. Он официально начал проект Breakthrough Starshot, вложив 100 миллионов долларов из своих собственных денег на финансирование исследований и разработок, подтверждающих концепцию, не только для световых парусов, но и для других передовых технологий, необходимых для отправки корабля к другой звезде в течение одного поколения. (...) Важно помнить, что Breakthrough Starshot все еще находится в зачаточном состоянии. (...) Например, если Breakthrough Starshot действительно собирается разогнать космический корабль до 20 процентов скорости света, этот корабль должен будет иметь массу примерно 1/1000 массы IKAROS, который весит примерно 4,4 фунта (2,2 килограмма). Это означает, что Starshot придется упаковать все необходимое для четырехлетнего межзвездного путешествия в чемодан не тяжелее нескольких скрепок. (...) Крошечная электроника уже существует (...) инженеры разработали доступные камеры, которые весят около грамма и могут снимать разрешение не менее 200 на 200 пикселей. (...) команда Breakthrough Starshot (...) рассчитывает в ближайшие годы на технологические усовершенствования, которые позволят создавать сверхлегкие камеры, способные делать примерно 20-мегапиксельные фотографии. Сам парус тоже должен быть очень легким. (...) чтобы избежать испарения 100 гигаватт лазерного света, парус должен поглощать (а не отражать) только около 1 из каждых 100 000 фотонов, падающих на него. С материальной точки зрения это серьезная проблема. (...) В лучшем случае Breakthrough Starshot может начать запускать StarChips на Проксиму Центавра к середине 2030-х годов. Если учесть 20 лет путешествия и еще четыре года ожидания, пока данные вернутся на Землю, исследователи получат первые личные снимки звезд и планет за пределами нашей Солнечной системы как минимум до 2060 года. И Милнер сказал в интервью 2016 года, что, вероятно, пройдет около одного поколения (возможно, от 25 до 35 лет), прежде чем начнется первый полёт».

- Марк Застроу. Аполлон 14. Возвращаясь после катастрофы (Mark Zastrow, Apollo 14. Bouncing back from disaster) (на англ.) , том 49, №5, 2021 г., стр. 24-31 в pdf - 5,54 Мб