С 1939 по 1940 год прошла серия испытаний разных ракетных ускорителей на Пенемюнде-Вест. Двигатель Вальтера был проще и мог выдавать 1000 кгс в течение 300 секунд и был способен поднять ракетный истребитель на высоту 12 км в течение двух минут после запуска двигателя. Однако использовались они в качестве стартовых ускорителей для бомбардировщиков. Для взлета с максимальным весом разработали ракетные ускорители "R-Gerate", то есть "устройство R". Внутри большой сигары монтировался ЖРД, баки с топливом и окислителем. Два ускорителя крепили под консолями. Запускали их сразу после вывода основных двигателей на полную мощность. Работали ускорители всего несколько секунд, далее баки опустевали. После уборки шасси сигары сбрасывали. Их опять заправляли и использовали повторно.

He-111 было построено почти 8 тысяч, но ускорители использовали принятые на вооружение осенью 1942 года He 111H-16, самолёт был оснащен для перевозки бомбовой нагрузки до 3250 кг. Ставили ускорители и на другие самолёты, например, на "Arado"

6 января 1939-го - Годдард начал испытания двух топливных насосов, названных A и D. Они испытывались в четырех стендовых испытаниях (P1–P4) с 6 января по 28 февраля 1939 года. В результате этих испытаний был сделан вывод, что следует разработать небольшую камеру или газогенератор, вырабатывающий теплый газообразный кислород.

7 февраля 1939-го - стендовое испытание двигателя Годдарда. Двигатель использовал 13 кг жидкого кислорода; 20 кг бензина; создавал 304 кгс тяги в течение 12 секунд, скорость истечения струи 1469 м/сек. К моменту последнего запуска 28 февраля было завершено более 24 испытаний насосов.

24 марта 1939-го. Годдард начал серию испытаний ракет серии PB в рамках разработки газогенератора для работы турбин. До 28 апреля была проведена серия из одиннадцати стендовых испытаний нового газогенератора. Лучший вариант стабильно работал в течение 10 секунд при скорости потока кислорода 180 г/сек.

15 мая 1939-го - Испытания (P5-P12) продолжались до 4 августа 1939 года. Новый газогенератор использовался в восьми статических испытаниях на стартовой площадке в пустыне. Два лучших испытания 17 июля и 4 августа 1939 года дали тягу 319 кг в течение примерно 15 секунд; скорости истечения превышали 975 м/сек. Это завершило серию из 19 испытаний на стенде.

Испытания ракет Годдарда серии C продолжались с 18 ноября 1939-го до 10 октября 1941 года. Серия из двадцати четырех статических и летных испытаний (P13-P36) с ракетами большой емкости топлива, насосами и турбинами. Эти ракеты в среднем имели длину около 6,7 м и диаметр 46 см. Сухой вес от 86 до 109 кг. Жидкого кислорода в среднем - около 64 кг, бензина — 51 кг, их называли «четвертьтонные» ракеты.

2 декабря - 1939-го. Стендовое испытание ракеты Годдарда серии PC. Тяга 345 кгс.

23 марта 1939-го - Гитлер посетил Куммерсдорф-Вест. Это был первый раз, когда он познакомился с технологией жидкостных ракетных двигателей. В его присутствии были запущены двигатели 300 кгс и 1000 кгс. Была представлена цветная модель ракеты A3 в разрезе и объяснены ее системы. Гитлер молчал во время осмотра экспонатов и не задавал вопросов. После этого, обедая в столовой, он спрашивал только о графике разработки, дальности полета ракеты и влиянии на график замены легких металлических сплавов в корпусе ракеты синтетическим «Айзенбледом». Гитлер говорил о покойном пионере ракетной техники Максе Валье — он знал его по Мюнхену, но отмахнулся от него как от мечтателя. Дорнбергер возразил, сравнив состояние разработки ракет с ранними днями дирижаблей, когда Лиллиенталь проводил первые примитивные эксперименты. Гитлер, в свою очередь, отмахнулся от дирижаблей как от опасных, наполненных взрывоопасным газом. Фюрер в конце концов ушел, пожав руки и сказав немного слов. Его резюме дня: «Es war doch gewaltig» (тем не менее, это было впечатляюще). Ракетная команда была встревожена — это был первый раз, когда посетитель не проявил никакой реакции на мощность ракетных двигателей, когда они были запущены для демонстрации. Но фон Браухтиш сказал, что был поражен прогрессом, достигнутым командой всего за несколько лет. Дорнбергер считал, что Гитлер был очарован артиллерией и танками, и не был впечатлен ракетной технологией. Он считал, что Гитлер не понимал возможностей и считал, что время для разработки ракеты как оружия еще не пришло.

Апрель 1939-го. - После визита Гитлера Дорнбергеру наконец стало ясно, что либо поддержка проекта должна исходить на самом высоком уровне, либо Пенемюнде следует отказаться от ракетных исследований и посвятить себя более насущным военным работам.

5 сентября 1939-го - Полномасштабная разработка A4 разрешена. Фон Браухтиш дал добро на полномасштабную разработку A4 в качестве системы вооружения для немецкой армии.

12 сентября 1939-го - Геринг посещает Куммерсдорф-Вест. В отличие от Гитлера, он с восторгом отозвался о ракетной технике.

30 сентября 1939-го - Фон Браухтиш определил наивысший приоритет для разработки A4. Это позволило в начале 1940 года освободить от армии 4000 специалистов с необходимым инженерным и техническим образованием и отправить их в Пенемюнде. А вот борьба за приоритет в получении материалов шла постоянно.

Июнь 1938 г. CalTech начинает разработку JATO. Главный, пожалуй, Джек Парсонс.

1 июля 1939 г. Национальная академия наук США спонсировала исследовательскую программу стоимостью 10 000 долларов в рамках проекта по ракетным исследованиям Калифорнийского технологического института по разработке ракет, пригодных для помощи самолетам Воздушного корпуса при взлете. Это первая ракетная программа США

6 июля 1939-го Вернер фон Браун предложил Министерству авиации Германии «перехватчик с ракетным двигателем». Согласно концепции, истребители должны были храниться в вертикальной подвеске, установленной на рельсы. После того как фиксировали приближение бомбардировщиков противника, пилот занимал место в кабине, а его машина вытягивалась по рельсам из ангара. После старта управление самолётом осуществлялось графитовыми рулями, установленными за соплом ракетного двигателя, а при переходе в горизонтальный полёт — обычными отклоняемыми поверхностями крыла и хвостового оперения. Вертикально взлетающий перехватчик достигал высоты 8 км за 53 секунды. Министерство отвергло проект как «непрактичный», указав, что жидкий кислород неудобно производить и тем более хранить. Тогда фон Браун доработал свою концепцию. Представленная в мае 1941 года версия истребителя имела более обтекаемые формы с закруглёнными концами крыльев и хвостового оперения. А Физелер представил свой Fi-166, который сохранил ракетный взлет, но использовал ТРД для более длительного полета. Министерство окончательно отвергло концепцию вертикально взлетающего ракетного перехватчика в конце 1941 года. А через три года срочно делали Bachem Natter.

В конце октября 1939 года на Грейфсвалдер-Ойе началась новая серия испытаний ракеты А-5. Предстояло запустить три ракеты: две вертикально, а третью – под наклоном. На них стояла система управления производства «Сименс». При первом запуске ракета достигла высоты примерно 8 километров, после сорока пяти секунд работы ДУ баки опустели, но по инерции ракета продолжала подниматься. Когда она достигла высшей точки полета и стала медленно наклоняться фон Браун нажал кнопку, посылая радиосигнал на выброс парашюта, вышел тормозной парашют. Через две секунды фон Браун нажал другую кнопку, сигнал которой высвободил большой основной парашют.

Ракета упала в море, катер её подобрал.

Второй запуск на следующий день дал почти такие же результаты. Третья ракета была запущена по дуге. Она пролетела по дуге, на высоте 4 км выпустила парашют и опустилась в 6,5 км от старта. Скорость звука ещё не была достигнута, но это были, без сомнения, лучшие ракеты в мире.

В последующих запусках ракеты А-5 достигли дальности 18 километров и высоты 12 километров.

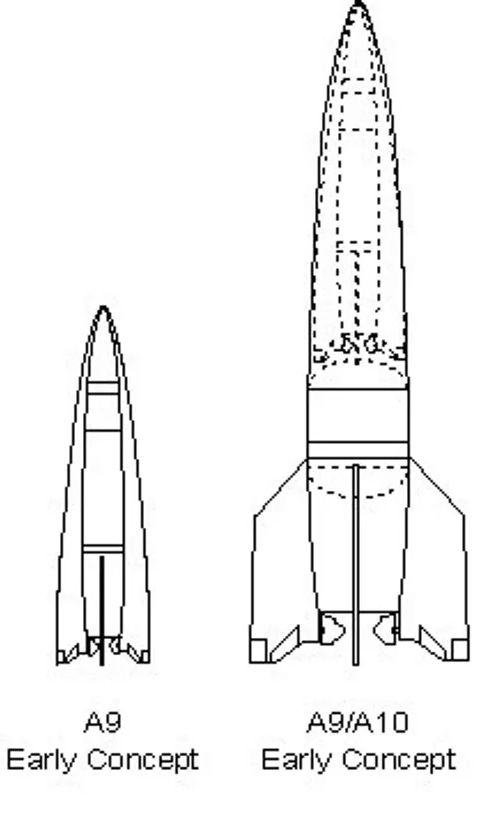

В конце 1939 года фон Браун предложил добавить к ракете А-4 (она в проекте) крылья, что увеличило бы дальность до 550 км

20 декабря 1939 г. - В США основан исследовательский центр Эймса (Ames Research Center, ARC) — отделение будущего агентства НАСА, расположен на территории аэропорта Моффет-Филд, недалеко от Маунтин-Вью (Калифорния).

В 1936-м NACA сформировала специальный комитет по вопросам связи NACA с национальной обороной во время войны под председательством начальника армейского авиационного корпуса генерал-майора Оскара Уэстоверта. В его докладе, опубликованном два года спустя, содержался призыв к расширению объектов в виде новой лаборатории — этот шаг был поддержан Чарльзом Линдбергом, который только что вернулся из европейского турне и предупредил, что Германия явно превосходит Америку в военной авиации.

Федеральная военно-воздушная база Моффетт была выбрана из десятков конкурирующих площадок федеральным комитетом во главе с авиатором Чарльзом Линдбергом. Она расположена в центре Западного побережья, защищена прибрежными горами, находится рядом с большим водоёмом, удобным для транспортировки тяжёлой техники, и имеет гигантский, узнаваемый с воздуха ангар №1 (Моффетт-Филд, Калифорния). На федеральной военно-воздушной базе Моффетт уже были взлётно-посадочные полосы, хороший доступ к электричеству и промышленным центрам Западного побережья. Стэнфордский университет, который проводил исследования в аэродинамической трубе совместно с военно-морским флотом, имел хорошо зарекомендовавшую себя программу по аэронавтике, что также сыграло свою роль.

Последующий комитет под председательством контр-адмирала Артура Кука, главы Бюро аэронавтики ВМС, рекомендовал разместить новый объект на Западном побережье, где он мог бы тесно сотрудничать с растущей авиационной промышленностью в Калифорнии и штате Вашингтон.

После дебатов в Конгрессе NACA получила деньги на расширение объектов в Лэнгли (что успокоило конгрессмена из Вирджинии, который возглавлял Комитет по ассигнованиям Палаты представителей), а также на строительство новой лаборатории на Федеральном аэродроме Моффетт.

В августе 1939-го создан Комитет Чарльза Линдберга NACA, учреждённый Конгрессом для оценки мест строительства западной аэронавтической лаборатории NACA

В октябре 62 акра земли, примыкающие к аэродрому NAS Моффетт, были выбраны для строительства авиационной лаборатории.

20 декабря 1939-го заложен первый камень в фундамент нового авиационного центра.

Под руководством директора Смита Де Франса исследователи пришли в эту лабораторию NACA, чтобы получить больше возможностей для реализации новых идей.

Это вторая лаборатория National Advisory Committee for Aeronautics (NACA). Центр назван в честь профессора физики Джозефа Эймса, сооснователя и председателя NACA (1919—1939).

Сейчас Центр Эймса является одним из основных центров НАСА, и расположен в Кремниевой долине, вблизи от множества высокотехнологичных компаний, корпоративных инвестфондов, университетов и множества лабораторий которые заслужили для этой местности репутацию места где развиваются новые технологии. 2300 исследователей и ежегодный бюджет 860 млн. долларов.

Изначально в центре планировалось проводить эксперименты в аэродинамической трубе и изучать аэродинамику пропеллерных самолетов, однако, область деятельности расширилась: здесь позже занялись исследованиями и технологиями для аэронавтики, космических полетов и информационными технологиями. Центр участвовал во многих миссиях НАСА, он лидирует в астробиологии, малых космических аппаратах, роботизированных исследованиях Луны; в поисках пригодных для жизни планет; суперкомпьютерах; адаптивных системах; термозащите; воздушной астрономии.

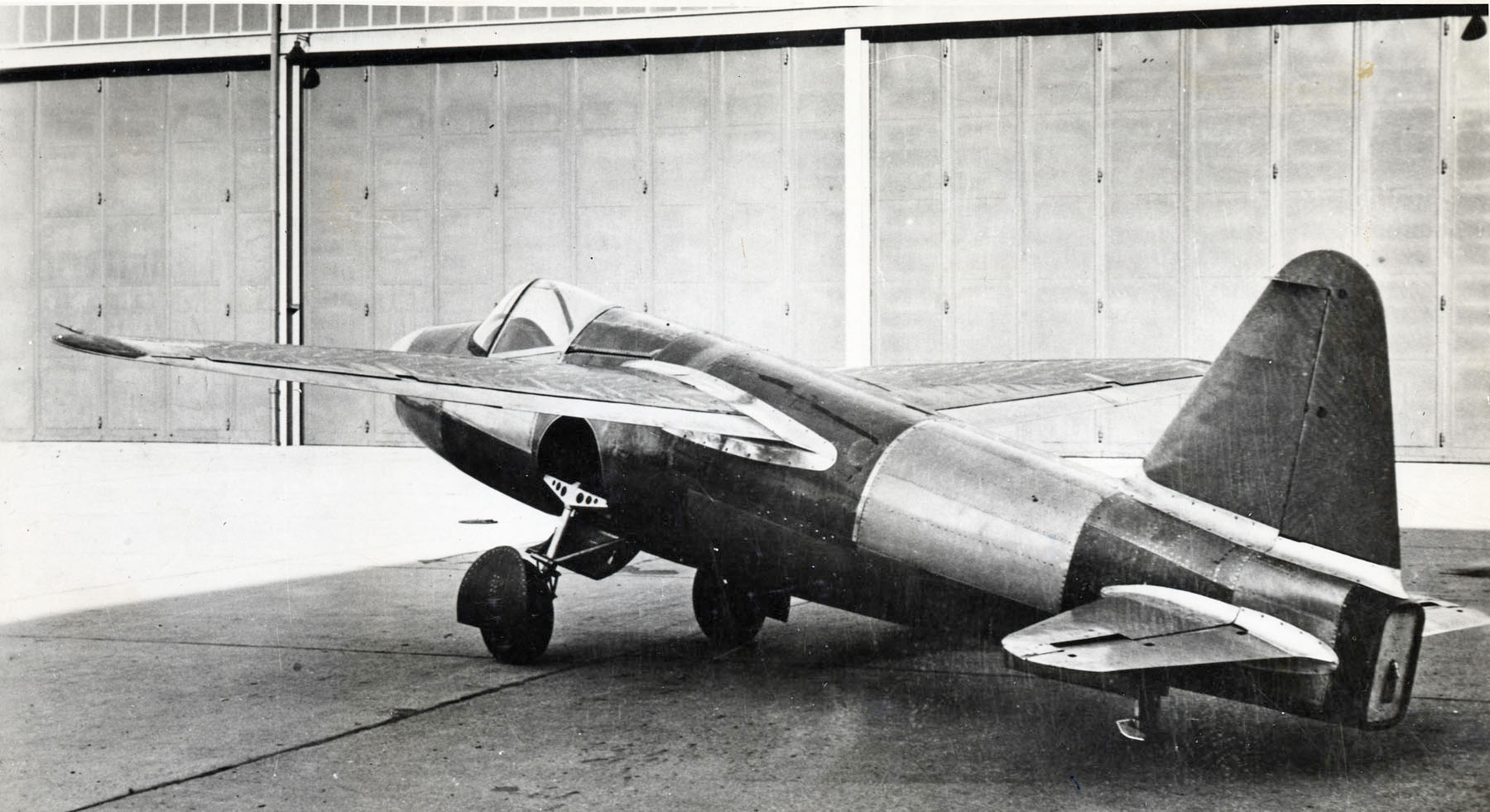

Me-163 - единственный самолёт, оснащённый жидкостным ракетным двигателем, принятый на вооружение и участвовавший в боях. Кстати, о названии. Ме (имя Ме - Мессершмитт - самолёт получил совершенно незаслужено, настоящий его создатель - Александр Липпиш, гениальный авиаконструктор (биография - 1928 год).

Ещё в 30-е годы в Министерстве авиации Рейха (RLM) встречались ракетопоклонники, убеждённые, что будущее - за реактивной авиацией. Например, начальник испытательного отдела Адольф Боймкер (Adolf Baeumker) и его заместитель - доктор Лоренц (Lorenz). На заводе фирмы "Walter" началась работа по созданию ЖРД RI 203 тягой 4 кН, который планировалось установить на экспериментальном самолёте Хенкеля Не 176. Тем не менее исследования, проведенные Лоренцем, показали, что конструкция Не 176 не совсем подходит для установки этого двигателя. Вывод был подтвержден несколькими тестами и состоявшимися в 1939-м полетными испытаниями самолета. Лоренц обратил внимание на бессхвостки. Бесхвостки были очень удобны для толкающих двигателей, ну и сжечь себе хвост не могли по причине его отсутствия.

Поскольку самым авторитетным специалистом в области создания машин такой конструкции в то время являлся Липпиш (Alexander Lippisch), было принято решение обратиться к нему с предложением о сотрудничестве. В начале речь шла об адаптации под новую силовую установку планера "Дельта IVb", для чего по распоряжению Министерства авиации в 1937 году завод института исследований в области планеризма (DFS) изготовил два экземпляра машины, получившей обозначение DFS 39 (см.1936 г.). Одновременно в штатах DFS была организована специальная группа конструкторов, в обязанности которых входила работа над совершенно секретным проектом "X" - разработке и постройке ракетного перехватчика. Группа, руководимая А.Липпишем, в конечном итоге должна была спроектировать истребитель с дельтовидным крылом, оснащенный ракетным двигателем. Липпиш и его ребята (Липпиш им в отцы годился) работали на планерных заводах DFS, но дело переросло их возможности. Постройку цельнометаллического фюзеляжа опытной машины поручили фирме "Хейнкель", так как завод DFS в Дармштадт-Грасхайме не имел необходимого для этого оборудования. В институте была проработана и конструкция деревянных крыльев. Вскоре модель машины продули в Геттингенской аэродинамической трубе; результаты эксперимента показали, что устойчивость машины в полете значительно увеличится, если использовать скошенные крылья с нулевым углом атаки. Был построен новый самолёт, разработанным Александром Липпишем под названием Delta V в 1937 году. Иначе он назывался DFS 40 и был более продвинутой конструкцией, чем предыдущий DFS 39 ( Delta IV ). В то время как DFS 39 имел выраженный фюзеляж с низкорасположенным крылом, DFS 40 был ближе к летающему крылу, со слитым стыком крыла и фюзеляжа, так что не было четкой разделительной линии. DFS 40 впервые поднялся в воздух в 1938 году, незадолго до того, как Липпиш покинул DFS. Вскоре после этого, без Липпиша, который мог бы руководить проектом, самолёт потерпел крушение из-за ошибки в расчётах центра тяжести, что привело к его вхождению в плоский штопор во время полёта. Летчик спасся на парашюте, DFS 40 разбился.

Липпиш продолжал дорабатывать проект, новый самолёт несколько отличался от DFS 39, хотя общая конструкция плоскостей осталась практически неизменной. Наиболее заметной доработкой стал демонтаж небольших вертикальных килей. Новый проект получил обозначение DFS 194. В связи с длительной задержкой в поставке реактивного мотора Липпиш принял решение оснастить самолет поршневым двигателем воздушного охлаждения с толкающим винтом, размещенным в хвостовой части фюзеляжа. Винт приводился в движение с помощью коленчатого вала. Установка поршневого мотора позволяла провести ряд необходимых испытаний планера.

В конце 1938 года, взбешенный проволочками в сборке фюзеляжа фирмой "Хейнкель", Липпиш принял решение сосредоточить под своим руководством все работы. Оставив завод DFS, профессор вместе с 12 ближайшими сотрудниками 2 января 1939 года перенес свою штаб-квартиру в фирму "Messerschmitt A. G." (Аугсбург). Вместе с ними контракт министерства авиации на новый самолет был передан Мессершмитту. В рамках компании была организована так называемая "группа L", подчинявшаяся непосредственно Исследовательскому бюро Министерства авиации. Вскоре туда же прибыли частично готовые DFS 194, над развитием конструкции которых предстояло работать. На первых порах проект был обозначен как Me 194, а затем (после введения сквозной нумерации) - Me 163 (163 - это из списка RLM, где он числился под номером 8-163).

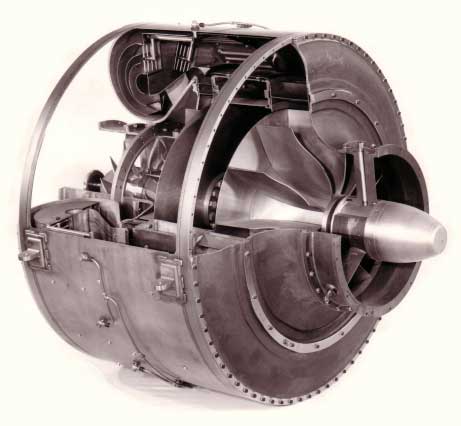

В начале 1940 года, после долгожданного прибытия готовых двигателей Walter RI 203, поршневые моторы были сняты, а фюзеляж подготовлен под установку ЖРД. В таком виде планер и силовая установка перевезли в испытательный центр Пенемюнде на аэродром Карлсхаген, где осуществлен монтаж двигателя. DFS 194 имел размах крыла 10,6 м, длину - 6,4 м и был рассчитан только на скорость порядка 300-305 км/ч. ЖРД был отрегулирован на меньшую тягу, что позволило достичь времени работы 150 с. Двигатель, как и все "холодные" вальтеровские, работал на перекиси водорода, разлагаемой перманганатом натрия с выделением тепла. Образовавшийся парогаз выбрасывался через сопло, создавая тягу 3,9 кН (400 кгс).

3 июня 1940 г. Хейни Диттмар (Heini Dittmar), испытывавший все самолеты Липпиша, совершил на нем первый полет. В августе DFS-194, на котором планировалось достичь скорости около 300 км/ч, смог развить в горизонтальном полете скорость 547 км/ч, превзойдя рекорд скорости для ракетных самолётов (He-176 в 1939-м). Но важнее была высокая скороподъёмность (1615 м/мин). Опыты были признаны удачными.

Успешное опробование нового мотора на DFS 194 резко увеличило темп работ над Me 163

Хейни Диттмар родился в 1912-м близ Мюльхайма-ан-дер-Рура, Западная Германия. Вдохновленный примером своего брата-планериста Эдгара, Диттмар прошел обучение в Немецком институте планеризма (DFS). В 1932 году, управляя своим самодельным планером Condor I , он выиграл первый приз на соревнованиях планеров в Рёне.

Затем Диттмар стал летчиком-исследователем. В 1934 году он, Ханна Райч, Петер Ридель и Вольф Хирт были членами Южноамериканской планерной экспедиции профессора Георги, в Аргентине он установил новый мировой рекорд высоты полета на планере (около 4350 метров). Позже в том же году он установил новый мировой рекорд на дальние расстояния, используя Fafnir II, и был награжден Кубком Гинденбурга. В 1936 году он впервые пересек Альпы на планере. Затем он увенчал свою карьеру планериста, став первым чемпионом мира по планерному спорту после победы на первом международном соревновании по планерному спорту в Рёне в 1937 году.

Во время и после Второй мировой войны Диттмар работал авиаконструктором и летчиком-испытателем. 2 октября 1941 года, управляя Messerschmitt Me 163A V4, он стал первым человеком, который пролетел со скоростью более 1000 км/ч. Этот рекорд был достигнут на указанной FAI дистанции в 3 км и был измерен с помощью теодолита Askania. Позднее, 6 июля 1944 года, он достиг скорости 1130 км/ч на Me 163B V18 с кодом Stammkennzeichen VA+SP, почти потеряв при этом всю поверхность руля направления из-за флаттера. Однако неясно, была ли достигнута достаточная высота, чтобы сделать этот полет по-настоящему сверхзвуковым.

Диттмар погиб в авиакатастрофе в 1960 году во время испытательного полета легкого самолета собственной конструкции HD-153 Motor-Mowe недалеко от аэропорта Эссен/Мюльхайм.

15 мая 1940-го - Стендовые испытания ракеты Годдарда ракеты серии PC. Тяга не замерена, но определена, как большая

28 мая 1940-го - Роберт Х. Годдард предложил все свои исследовательские данные, патенты и объекты для использования военными службами на встрече с представителями армейского артиллерийского управления, армейского авиационного корпуса и военно-морского бюро аэронавтики, организованной Гарри Гуггенхаймом. Военным ракеты оказались ни к чему, за исключение стартовых ускорителей для самолётов.

11 июня 1940-го - Стендовые испытания ракеты Годдарда ракеты серии PC. Устойчивая мощная тяга 43,5 сек.

1 июля 1940-го - Исследовательский комитет национальной обороны учредил Исследовательский комитет по реактивному движению при Секции H Отдела A на военно-морском заводе пороха в Индиан-Хеде, штат Мэриленд, для проведения фундаментальных исследований в области ракетных боеприпасов. Главой был назначен К. Н. Хикман, работавший с Годдардом во время Первой мировой войны.

9 августа 1940-го - Годдард запустил ракету серии PC. Она поднялась лишь на 90 м при скорости не более 10-15 миль в час. Это бвл первый полет с насосами.

В ходе программы разработки He-112 появился термин «перехватчик» и RLM предлагало разработать для Люфтваффе самолет этого типа. Благодаря своей огромной скороподъемности он взлетал бы почти вертикально, когда вражеский строй бомбардировщиков появлялся в поле зрения на высоте 6000–7000 метров, направлялся бы к нему на полной скорости, совершал бы виражную атаку снизу на высокой скорости, стреляя из своих пулеметов или пушек, и как только топливо заканчивалось, снова приземлялся.

Поскольку разработка He-176 была засекречена, Хейнкель создал специальный отдел на своих заводах в Ростоке-Мариенехе. Сначала для начальных испытаний был возведен деревянный барак. Доступ туда был разрешен лишь очень немногим сотрудникам. Этот «сарай» вскоре был преобразован в постоянное здание. Одновременно продолжалась работа по созданию макета He-176, поскольку время поджимало.

Эрих Варзиц: «Как только мы увидели готовый макет, мы все были потрясены тем, насколько он мал. Мы все, должно быть, подумали: «Эта штука никогда не полетит!» 176-й был таким крошечным, что легко поместился бы в одной из комнат в служебных помещениях. Это был совершенно новый тип самолета, который, естественно, был спроектирован особым образом для максимальной дозвуковой скорости, и теперь мы увидели множество трудностей, которые нужно было преодолеть. Безопасность была главной заботой, но новые изобретения часто призывают нас отказаться от безопасности ради достижения цели».

В случае чрезвычайной ситуации на более низких скоростях пилот мог сбросить крышку кабины, что позволило бы ему совершить обычный спуск на парашюте. Поскольку никто никогда ранее не летал на таких скоростях, выпрыгивание с парашютом привычным способом означало бы верную смерть. Всю кабину пришлось сделать катапультируемой. Кабина и переборка были закреплены на четырех замках и не были частью фюзеляжа. Кабина отделялась от фюзеляжа и падала вниз. Затем, раскрывая тормозной парашют, вертикальный спуск кабины быстро ограничивался скоростью 300 км/ч. Затем сбрасывался плексигласовый колпак, пилот расстегивал ремни, выпрыгивал и раскрывал личный парашют. Эта катапультируемая кабина была предшественником современного катапультируемого кресла.

Эрих Варзиц начал рулёжки и подлёты. Выяснилась проблема. Пропеллер создавал поток воздуха на руль, при его отсутствии руль работал только на взлётной скорости и разбег приходилось делать, притормаживая то одно колесо, то другое, что было опасным делом. Хейнкель намеренно избегал демонстрации машины генералам Люфтваффе, но в конце концов визит делегации RLM во главе с Удетом, Мильхом и половиной Генерального штаба вынудил его дать указание на полёт. И летним вечером 20 июня 1939 года Хенкель внезапно сообщил о своем решении немедленно предпринять попытку первого полета.

Эрих Варзиц: «Я уже был знаком с уникальным ускорением на взлетно-посадочной полосе. С полными баками мне требовался более длинный разбег для взлета. Я удерживал самолет прямо, используя только легкие нажатия на тормоза. Я удерживал его на земле, набирая более высокую скорость, затем слегка потянул ручку управления на себя, чтобы сделать крутой подъем. Я заметил — во время полета на скорости 750 км/ч — что машина устремляется ввысь под углом 45° без какой-либо потери скорости! Чтобы не уходить слишком далеко от аэродрома, я сразу же повернул влево. Это было захватывающее чувство — почти бесшумно пролететь над северной оконечностью острова Узедом на скорости 800 км/ч. У меня не было времени на воздушные маневры, так как моего топлива хватало всего на одну минуту, и мне нужно было сосредоточиться на посадке. Я потерял высоту, пролетел над рекой Пене и пошел на скорости 500 км/ч. Пролетев границу аэродрома, я несколько раз коснулся взлетно-посадочной полосы, как и предписано, и остановил машину. Первый в мире пилотируемый ракетный полет удался!"

3 июля 1939 года Гитлеру в Рехлине демонстрировали успехи авиации, включая ракетные ускорители. Показ He-176 по соображениям секретности был в Роггентине. Варзиц продемонстрировал очень успешный полёт. И... Хенкель не получил никакой видимой поддержки. Война приближалась и в этой войне перехватчик был не особенно нужен. И Хенкель начал новый проект сам. Проект 178 вёлся без ведома RLM.

Ещё в 1936 году профессор Поль из Геттингенского университета написал Хейнкелю: «У меня есть очень способный и новаторский человек, который работает над реактивной турбиной. Мы больше не можем ему помочь, потому что наши средства ограничены. Вас это заинтересует?» Хейнкель немедленно нанял этого человека - Ганса Пабста фон Охайна и выделил ему собственную лабораторию на заводе в Ростоке, и в феврале 1937 года первая турбина заработала на испытательном стенде в зале «специальных разработок» с типичным воем, известным всем сегодня. Первоначально эти испытательные запуски никогда не проводились в рабочее время, а только вечером или ночью, когда присутствовала только половина рабочей силы, потому что шум двигателя был отчетливо слышен за пределами зала. Такова была секретность.

Эрих Варзиц: «Прошло немало времени, прежде чем фон Охайн усовершенствовал турбину He-S3 достаточно для ее летных испытаний. Турбина должна была быть установлена в качестве вспомогательного двигателя, как мы делали ранее с ракетами фон Брауна и Вальтера. Мы выбрали He-118, тяжелый двухместный разведывательный самолет. Его большое шасси давало нам необходимое пространство для установки турбины под фюзеляжем. Однако на третьем полете турбина загорелась, и хотя мне удалось сразу же приземлиться, весь самолет сгорел, и это положило конец летным испытаниям с этим конкретным двигателем».

К тому времени, как вторая турбина (He-S3A) была закончена, команда Хейнкеля спроектировала He-178, на котором двигатель был установлен в начале 1939 года, но турбина имела такую слабую тягу, что самолёт не мог взлететь. Фюзеляж He-178 был из дюраля, высоко расположенные деревянные крылья имели характерную эллиптическую заднюю кромку братьев Гюнтер. Воздухозаборник находился в носовой части, и самолет был оснащен шасси с хвостовым колесом. Основное шасси в конечном итоге планировалось сделать убирающимся, но оно оставалось фиксированным в своем «нижнем» положении на протяжении всех летных испытаний. He-178 был построен с учетом безопасности, имел широкую колесную базу, большие тормоза и не имел ничего общего с He-176.

Фон Охайн бился с ТРД долго. Конечным результатом изменений стал He-S3B.

Гораздо меньше внимания уделялось секретности. Когда летал He-176 в Пенемюнде, люди, загорающие на пляже в Цинновице, в 15 километрах, внезапно услышали страшный грохот в небе и это положило конец секретности. Поэтому первый полет назначили на 04:00 в воскресенье, когда жители Ростока еще будут спать. Они, конечно, проснутся от грохота и побегут к окнам смотреть, но самолёт будет далеко.

В воскресенье 27 августа 1939 года, всего за несколько дней до начала войны He-178 был отбуксирован на взлетную позицию. Хейнкель и его сотрудники уже признали, что самолет будущего — это не ракетный самолет, а реактивный с его более длительным временем полета и более безопасный.

Эрих Варзиц: «Как и He 176, 178 имел серьезные отличия от обычного самолета: руль направления был эффективен только на высоких скоростях незадолго до взлета, так что мне приходилось использовать тормоза, чтобы удерживать его прямо на взлетно-посадочной полосе. Непосредственно перед полетом я провел обкатку самолета на коротком участке и отметил, что тормоза не только достаточны для коррекции курса, но и превосходны! 178 был намного больше 176, тяжелее и имел колесную базу не менее 1,3. В 178 я мог сидеть правильно: сиденье пилота было расположено так, что впускной вал турбины не мешал ему. Узкий, конечно, но не идет ни в какое сравнение с 176, в который пилоту требовался рожок для обуви, чтобы поместиться!»

«Когда самолет начал движение, я помню, что почувствовал небольшое разочарование из-за отсутствия тяги, потому что машина набирала скорость медленно, вместо того чтобы лететь вперед, как 176. Однако после пробега около трехсот метров по земле она набирала скорость очень быстро. Я обнаружил, что могу удерживать машину точно на курсе с помощью тормозов, и затем самолет оторвался от земли. Все поверхности управления ощущались почти совершенно нормально, в то время как турбина ровно пела свою пронзительную песню. Летать было чудесно; не было ни следа ветра, и солнце было едва видно, очень низко над горизонтом. Мне недвусмысленно сказали, что я должен приземлиться сразу после одного довольно большого круга, но в этот момент мой энтузиазм одолел меня: я немного ускорился и подумал: о, тогда еще один круг!»

После второго круга Варзиц совершил идеальную посадку. Первый в истории реактивный полет удался! Все ликовали.

В начале 1939 года Министерство Авиации Рейха направило Липпиша и его команду на работу на завод Мессершмитт. Им предстояло принять участие в создании ракетного самолёта с двигателями Гельмута Вальтера. Команда Липпиша быстро провела адаптацию своей недавней разработки DFS 194 к полетам с ракетным двигателем. Первый экземпляр данного самолета выполнил успешный полет уже в начале 1940 года. Впоследствии потомки данной машины преобразились в Мессершмитт Ме163 «Комета».

Но трения между Мессершмиттом и Липпишем усиливались. В 1943 году Александр Липпиш был переведен на другую работу в Вену на предприятие Luftfahrtforschungsanstalt Wien (LFW), где полностью сконцентрировал свое внимание на проблемах высокоскоростного полета. Удостоен степени доктора технических наук.

Тогда же он приступил к работам над созданием сверхзвукового истребителя, оснащенного прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который получил название Lippisch P.13a. Однако до конца Второй мировой войны данный самолет так и не продвинулся далее опытного образца - планера DM-1.

После окончания войны Александр Липпиш был доставлен в США в рамках операции «Скрепка». В частности компания Convair проявила интерес к предложенной Липпишем гибридной модели самолета F-92. Там же в США Липпиш увлекся идеями создания самолетов, обладающих экранным эффектом.

Александр Липпиш умер в 1976-м в местечке Сидар-Рапидс в возрасте 81 года. Среди оставленных им чертежей и бумаг нашлось немало очень фантастического.

Ханна Райч, Александр Липпиш, Вилли Мессершмитт

Благодаря опыту, который Липпиш получил, работая над серией Storch, он решил сосредоточить свои усилия на постройке самолетов с треугольным крылом. Данный интерес стал причиной появления 5-ти самолетов, которые получили обозначение Delta I - Delta V и был построены в промежутке с 1931 по 1939 год. В 1933 году RGG была переименована в Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug - «Немецкий институт планирующего полета» (DFS). Соответственно с этим Delta IV и Delta V получили новые названия DFS 39 и DFS 40.

В начале 1939 года Министерство Авиации Рейха направило Липпиша и его команду на работу на завод Мессершмитт. Им предстояло принять участие в создании высокоскоростных истребителей, оснащенных ракетными двигателями, созданными Гельмутом Вальтером. Уже на предприятии команда Липпиша достаточно быстро провела адаптацию своей недавней разработки DFS 194 к полетам с ракетным двигателем. Первый экземпляр данного самолета выполнил успешный полет уже в начале 1940 года. Впоследствии потомки данной машины преобразились в Мессершмитт Ме.163 «Комета».

Однако достаточно на тот момент технически инновационная «Комета» не смогла показать себя как эффективный вид вооружения, а трения между Мессершмиттjv и Липпишем усиливались. В 1943 году Александр Липпеш был переведен на другую работу в Вену на предприятие Luftfahrtforschungsanstalt Wien (LFW), где полностью сконцентрировал свое внимание на проблемах высокоскоростного полета. В том же 1943 году в Гейдельбергском университетете он был удостоен степени доктора технических наук.

Исследования в аэродинамической трубе, которые Липпиш провел еще в 1939 году, позволили сделать предположение о том, что крыло треугольной формы будет оптимальным выбором для совершения сверхзвуковых полетов. Тогда же он приступил к работам над созданием сверхзвукового истребителя, оснащенного прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который получил название Lippisch P.13a. Однако до конца Второй мировой войны данный самолет так и не продвинулся далее опытного образца - планера DM-1, который был захвачен армией США.

После окончания войны Александр Липпиш был доставлен в США в рамках специальной операции «Скрепка», целью которой был поиск и транспортировка в штаты видных немецких ученых и военных специалистов. Достижения в области создания воздушно-реактивных двигателей сделали возможным применение идей Липпиша на практике. В частности компания Convair проявила интерес к предложенной Липпишем гибридной модели самолета F-92. Там же в США Липпиш увлекся идеями создания самолетов, обладающих экранным эффектом.

Александр Липпиш умер 11 февраля 1976 года в местечке Сидар-Рапидс в возрасте 81 года. Среди оставленных им чертежей и бумаг нашлось немало летательных аппаратов и концептов, которые выглядели очень фантастически.

Но трения между Мессершмиттом и Липпишем усиливались. В 1943 году Александр Липпиш был переведен на другую работу в Вену на предприятие Luftfahrtforschungsanstalt Wien (LFW), где полностью сконцентрировал свое внимание на проблемах высокоскоростного полета. Удостоен степени доктора технических наук.

Тогда же он приступил к работам над созданием сверхзвукового истребителя, оснащенного прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который получил название Lippisch P.13a. Однако до конца Второй мировой войны данный самолет так и не продвинулся далее опытного образца - планера DM-1.

После окончания войны Александр Липпиш был доставлен в США в рамках операции «Скрепка». В частности компания Convair проявила интерес к предложенной Липпишем гибридной модели самолета F-92. Там же в США Липпиш увлекся идеями создания самолетов, обладающих экранным эффектом.

Александр Липпиш умер в 1976-м в местечке Сидар-Рапидс в возрасте 81 года. Среди оставленных им чертежей и бумаг нашлось немало очень фантастического.

Ханна Райч, Александр Липпиш, Вилли Мессершмитт

Благодаря опыту, который Липпиш получил, работая над серией Storch, он решил сосредоточить свои усилия на постройке самолетов с треугольным крылом. Данный интерес стал причиной появления 5-ти самолетов, которые получили обозначение Delta I - Delta V и был построены в промежутке с 1931 по 1939 год. В 1933 году RGG была переименована в Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug - «Немецкий институт планирующего полета» (DFS). Соответственно с этим Delta IV и Delta V получили новые названия DFS 39 и DFS 40.

В начале 1939 года Министерство Авиации Рейха направило Липпиша и его команду на работу на завод Мессершмитт. Им предстояло принять участие в создании высокоскоростных истребителей, оснащенных ракетными двигателями, созданными Гельмутом Вальтером. Уже на предприятии команда Липпиша достаточно быстро провела адаптацию своей недавней разработки DFS 194 к полетам с ракетным двигателем. Первый экземпляр данного самолета выполнил успешный полет уже в начале 1940 года. Впоследствии потомки данной машины преобразились в Мессершмитт Ме.163 «Комета».

Однако достаточно на тот момент технически инновационная «Комета» не смогла показать себя как эффективный вид вооружения, а трения между Мессершмиттjv и Липпишем усиливались. В 1943 году Александр Липпеш был переведен на другую работу в Вену на предприятие Luftfahrtforschungsanstalt Wien (LFW), где полностью сконцентрировал свое внимание на проблемах высокоскоростного полета. В том же 1943 году в Гейдельбергском университетете он был удостоен степени доктора технических наук.

Исследования в аэродинамической трубе, которые Липпиш провел еще в 1939 году, позволили сделать предположение о том, что крыло треугольной формы будет оптимальным выбором для совершения сверхзвуковых полетов. Тогда же он приступил к работам над созданием сверхзвукового истребителя, оснащенного прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который получил название Lippisch P.13a. Однако до конца Второй мировой войны данный самолет так и не продвинулся далее опытного образца - планера DM-1, который был захвачен армией США.

После окончания войны Александр Липпиш был доставлен в США в рамках специальной операции «Скрепка», целью которой был поиск и транспортировка в штаты видных немецких ученых и военных специалистов. Достижения в области создания воздушно-реактивных двигателей сделали возможным применение идей Липпиша на практике. В частности компания Convair проявила интерес к предложенной Липпишем гибридной модели самолета F-92. Там же в США Липпиш увлекся идеями создания самолетов, обладающих экранным эффектом.

Александр Липпиш умер 11 февраля 1976 года в местечке Сидар-Рапидс в возрасте 81 года. Среди оставленных им чертежей и бумаг нашлось немало летательных аппаратов и концептов, которые выглядели очень фантастически.

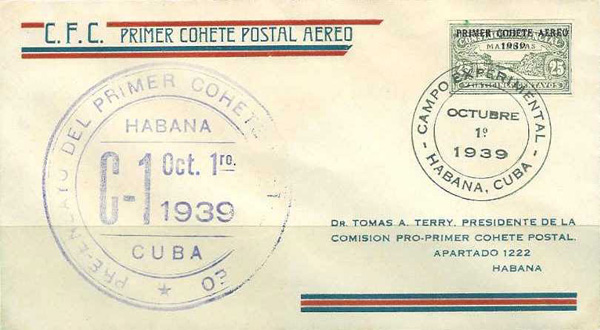

В 1939 году взлетели ракеты и на Кубе. Тут надо особо подчеркнуть, что это была первая ракетная почта в Латинской Америке, возможно, что впервые в Латинской Америке ракету использовали не как боевую и не фейерверочную, а как нечто третье, полезное. Но главное — впервые была выпущена марка РАКЕТНОЙ почты. Только одна почтовая администрация в мире выпустила марки, чтобы отметить использование в своей стране этого странного метода пересылки писем. Вообще всё действо придумали филателисты Кубы. Со всем антуражем — марки, спецконверты, надпечатки, спецгашения. И неплохо заработали на этом. Во всяком случае марки ракетной почты Кубы 1939 года стоят сейчас безумных денег, да и тогда стоили немало.

Кубинскую ракету даже почтовой называть не хочется. Она вполне может называться ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКОЙ. Основной движущей силой ракетной почты Кубы был д-р Томас А. Терри, в то время президент кубинского Национального Клуба филателистов. Создание ракет поручили Антонио Фюнесу, которого почему-то у нас именуют Энрике и называют "талантливым инженером". Какой он талантливый ракетостроитель, мы сейчас узнаем. Ракета была длиной 75 см. Чисто пороховая. Всего ракет сделали 4. Решено, что первые 3 пуска будут испытанием ракеты (но тоже с письмами и спецгашениями по полной программе), а последний пуск будет официальный.

Решено установить "почтовый рейс" меж провинциями Матансас и провинцией Гавана. Но безопасной местности для полета не могли найти, поэтому остановили выбор на армейском полигоне Мирамар. Я так понимаю, что это сейчас столичный пригород, а полигон — слишком крутое название для обычного стрельбища. В первую ракету уложили 70 писем с надпечаткой и надписью "PRIMER COHETE aereo, 1939" (Первая почтовая ракета, 1939), на обшивке написали "C-1". Запуск почтовой ракеты состоялся 1 октября 1939 года. Ракета взорвалась, пролетев 12 метров. Удалось спасти из обломков только 60 писем. И были письма и марки вот такие:

Второе испытание было проведено 3 октября. Отправили всего 21 конверт. На этот раз ракета пролетела 500 метров.

8 октября 1939 года состоялся третий полёт. Ракета полетела не совсем туда (по официальной версии сбита с курса порывом ветра) и упала в море. При этом почти вся почта погибла. Но кое-что спасли.

Настал долгожданный день — 15 октября 1939 — официальный запуск почтовой ракеты на Кубе. Кубинское Почтовое отделение подготовило 20000 марок с надпечаткой. Надпечатка сообщала: «Experimento del cohete postal ano de 1939» («Эксперимент почтовой ракеты, год 1939»). Для участия в данном полете было прислано 2581 письмо. На борту ракеты поместилось только 50 писем, однако вся корреспонденция была погашена одинаково. Так что выявить 50 «счастливых» конвертов, действительно совершивших данный полет, невозможно.

Толпа из примерно 300 человек собралась для участия в столь знаменательном деле. Там были не только филателисты, но и весьма важные чиновники. Действительно, Куба выходила хоть в чём-то на первое место в мире! Ракета взлетела удачно, но, к сожалению, путешествие было коротким — через 11 метров она упала на землю.

Тут хорошо видна конструкция ракеты — очевидно, в центральную трубу кладут письма, а к ней крепятся штук 8 небольших пороховых ракет с электрозапалами.

Это был довольно печальный конец ракетной программы Кубы. Однако какой праздник для филателистов! Они отметили событие уже в первую годовщину новыми спецгашениями и спецконвертами.

Якобы это сам мистер Терри с ракетой С-1. Но она отличается от той, что летала. Вероятно, пороховые ракеты прикрутили потом. Зато за ним палка - вероятно, это и есть пусковая установка

Перевооружение в Британии началось в 1934 году. Уже было известно, что немцы и французы в ракетах значительно опередили британцев. К 1935 году были созданы специализированные подразделения в Управлении баллистики и Управлении взрывчатых веществ для изучения применения ракет против самолётов. Баллистическое управление разрабатывало компоненты и изучало теорию баллистики. Управление по взрывчатым веществам работало над порохом, который сгорал бы при «постоянном контролируемом давлении, поверхность которого во время горения оставалась неизменной и который в конце горения оставлял как можно меньше несгоревших остатков». Проблемы решались те же, что и в других армиях. Кордитовое топливо приходилось формовать в сложных формах, работа шла вяло, но к 1936 году директор баллистических исследований Элвин Кроу сообщил, что ракеты следует рассматривать как практическое военное оружие. Был изобретён новый вид топлива — бессолевой кордит (Cordite SC). В июле 1936 года Кроу возглавил новое подразделение по разработке снарядов в Форт-Холстеде, которое находилось в ведении Подкомитета по исследованиям в области противовоздушной обороны Комитета имперской обороны. Начали разрабатывать зенитные ракеты UP-2 и UP-3 соответственно в 2 и 3 дюйма.

В октябре 1937 года подкомитет по противовоздушной обороне решил, что 3-дюймовая ракета будет иметь приоритет над 2-дюймовой и что надо получить ракету, которая будет практичным оружием. Работа над 2-дюймовой ракетой была приостановлена в пользу 3-дюймовой версии, которая была сопоставима со снарядами, выпускаемыми зенитными орудиями. К концу 1938 года испытания компонентов были завершены (за исключением взрывателя), и компания Vickers-Armstrongs получила предложения по сдвоенным и счетверённым установкам. Преимуществом ракетного оружия было то, что его не нужно было производить на традиционных оружейных заводах, за исключением Cordite SC, для которого требовались новые мощности на Королевских оружейных заводах. Термин UP (невращающийся снаряд) использовался для маскировки использования ракетной системы; снаряд действительно не был стабилизирован вращением (за исключением более поздних образцов в конце войны).

14 ноября 1939 года в своей первой служебной записке в качестве первого лорда Адмиралтейства Уинстон Черчилль запросил еженедельные отчёты о программе разработки ракет. Черчилль хотел, чтобы на пяти линкорах установили по четыре ракетных установки, по паре на шести крейсерах и по одному на мониторе HMS«Эребус», надеясь, что ракетное вооружение сделает корабли неуязвимыми для воздушных атак. К апрелю 1940 года было готово около сорока ракет, которые запускали контейнер с парашютом, тросом и бомбой или миной, чтобы они падали на пути атакующих самолётов. И первое боевое применение ракет во Второй мировой сделали именно англичане в июле 1940 года.

Взрыватель 720 представлял собой ударный взрыватель с устройством самоуничтожения, настроенным на 4,5 секунды на высоте около 1400 м. Ракета стартовала после того, как двигатель проработал 0,1 секунды и его хватало на 1,2 секунды. Без механизма самоуничтожения ракета могла бы подняться на высоту 3000 м.

Несколько типов пусковых установок были разработаны для использования на флоте для защиты торговых судов и в качестве средства освещения, но только Mk II (также известная как установка Pillar Box) использовалась на суше на объектах на южном побережье. В кабине размещался оператор с десятью ракетными установками с каждой стороны, из которых осколочно-фугасные ракеты можно было запускать залпами по десять штук или все сразу с помощью ножных педалей для электрического воспламенения. Установка Pillar Box имела угол поворота на 360° и угол возвышения от 0° до +85°.

3-дюймовая ракета имела массу 24,48 кг, длина 1,9 м, диаметр 3,25 дюйма (83 мм). Эффективная дальность стрельбы 3700 м, масса боеголовки 1,94 кг, топливо - 5,8 кг, высота до 6800 м, максимальная скорость 1600 км/ч.

Армия ждала результатов испытаний ракет, проведённых на Ямайке в начале 1939 года, которые были признаны удовлетворительными, и подкомитет по исследованиям в области противовоздушной обороны рекомендовал принять на вооружение 3-дюймовую ракету. Решение было отложено, поскольку начальник артиллерийского управления счёл ракету недостаточно точной для стрельбы на средних и больших высотах.

Проект ракеты оставался на стадии разработки вплоть до эвакуации из Дюнкерка в июне 1940 года. Предполагалось, что ракета не обладает точностью. Первая 3-дюймовая батарея Z была установлена недалеко от Кардиффа, но сбила первый немецкий самолёт испытательная батарея в Аберпорте. Зенитному командованию было выделено 8000 ракетных установок, из которых более 7000 были готовы к августу 1940 года. Производство ракет значительно отставало от запланированных объёмов, и зенитчики получили только 8400 установок. Приоритет был отдан флоту, а ПВО была ограничена десятью ракетами на 840 установках.

Первые батареи Z были оснащены одноракетной пусковой установкой Projector, 3-inch, Mark 1. Но ракеты не действовали так точно, как предполагали испытания и неконтактные взрыватели редко были эффективны. Был введен залповый огонь, и были разработаны проекторы, способные запускать все большее количество ракет. Projector, 3-inch, No 2, Mk 1 был сдвоенным пусковым устройством, а No 4 Mk 1 и Mk 2 производили залп из 36 ракет.

18 августа во время битвы за Британию, во время внезапной атаки на RAF Kenley бомбардировщиков Dornier Do 17, Дэвид Робертс сбил один из двух атакующих самолетов, используя ракеты, там была линию из двадцати пяти ракет, которые развернули заграждение из тросов, подвешенных на парашютах. Это оружие, морская версия Z Barrage, было примером разношерстного оружия, выпущенного RAF в первые годы войны. Другой Dornier 17 был сбит капралом Джоном Миллером из шотландской гвардии из пулемёта.

В октябре 1940 года экспериментальная батарея Z вступила в строй в Кардиффе в Южном Уэльсе под командованием майора Дункана Сэндиса, зятя Черчилля. Испытания против радиоуправляемого самолета-мишени Queen Bee прошли успешно, хотя подозревали, что результаты были «подстроены». Несмотря на это, Черчилль и Линдеманн продвигали проект вперед, и к 1942 году ежегодно производилось 2,4 миллиона ракет.

С начала 1942 года комплектование батарей Z начали переводить в Home Guard, поскольку оборудование было сравнительно простым в эксплуатации, а снаряды были легче. Предельный возраст для Home Guard, воевавших на батареях Z, составлял 60 лет, тогда как для тех, кто направлялся на обычные зенитные орудия и батареи береговой обороны, он составлял 40 лет из-за более тяжелых боеприпасов.

Установки № 2 и № 4 использовались в Североафриканской кампании, устанавливаясь на переоборудованных прицепах для пушек QF 3-inch 20 cwt. Экстренное использование проектора № 4 против атаки пехоты Оси на этом театре военных действий послужило повод для создания проектора №8, более известного как Land Mattress, ракетной системы класса «земля-земля», которая использовалась канадской армией в 1945 году. Ракета UP-3 также была модифицирована в противотанковую ракету класса «воздух-земля» RP-3.

Вальтер Тиль родился в 1910 году, с детства выделялся своим интеллектом, всегда был круглым отличником, в 24 года стал доктором наук в области химии. Уже тогда на него положил глаз не менее молодой фон Браун, но Тилю пришлось служить в армии и только в 1936 году он попал в команду фон Брауна, где ему поручили разработать двигатель тягой в 25 тонн, на 2 порядка больше существующих в мире. В 1940-м он переехал в Пенемюнде и в 1942 году такой ЖРД был создан. Тиль не верил в массовое производство столь сложного изделия, считал, что космонавтика - удел атомных ракет. 17 августа 1943 года он написал заявление об отставке и хотел заняться термодинамикой в университете. Дорнбергер не принял отставки. В ту же ночь английская авиация обрушила тысячи тонн бомб на Пенемюнде. Тиль погиб со своими детьми и женой Мартой.

27 августа 1940-го итальянский реактивный самолёт Caproni Campini CC.2 взлетел в первый раз. На фото он после перелёта в Гуидонию 30 ноября 1941 года. Немецкие, английские и советские машины были засекречены, а итальянец, наоборот, всех удивлял самолётом без винта. И его считали первым таким.

В 1931 году инженер Секондо Кампини представил Министерству авиации Италии доклад об использовании реактивных двигателей в самолетах. Его конструкция, которую он назвал «Thermojet», состояла из поршневого двигателя Isotta Fraschini L.121/RC40 мощностью 900 л. с., приводившего в действие компрессор, который использовал два канальных вентилятора для сжатия воздуха и один вентилятор для направления потока воздуха, кольцо инжекторов вводило топливо, а смесь воздуха и топлива сжигалась для создания тяги.

5 февраля 1934-го был подписан контракт с Министерством авиации Италии на постройку двух опытных самолетов с двигателями Campini "Thermojet" (называемых CC-2) и одного фюзеляжа для статических испытаний. Собственная компания Campini VENAR не имела возможности изготовить самолет и заключила партнерство с компанией Caproni из Талиедо, при этом Campini взяла на себя всю ответственность за проектирование и постройку CC-2 со сроком действия контракта до 31 декабря 1936-го.

И не уложилась в срок, однако Министерство авиации Италии предоставило отсрочку. Первый прототип (MM 487) был готов к 1940 году и совершил свой первый полет на аэродроме Талиедо 27 августа 1940-го в течение десяти минут, а затем снова 16 октября 1940-го в течение пяти минут. Второй прототип (MM 488) впервые поднялся в воздух 11 апреля 1941-го, а 30 ноября 1941-го MM 488 совершил официальный полет из Милана в Рим со скоростью 217 км/ч, форсажная камера не использовалась для экономии топлива.

Кампини больше не работал над CC-2, так как с 1942 года он работал над водометными мини-подводными лодками для итальянского флота. Он продолжил проектировать двухмоторный реактивный самолет для высотных полетов SC-3 и автожир с прямоточным воздушно-реактивным двигателем SC-5. Испытания CC-2 продолжались до сентября 1942 года, но без каких-либо видимых улучшений оба самолета были отправлены на хранение.

Однако это не стало концом для двигателя "Thermojet", поскольку компания Caproni Company усовершенствовала двигатель Campini. Они пришли к выводу, что он будет полезен на большой высоте в качестве дополнительного двигателя к обычному поршневому двигателю с пропеллером. Соответственно, Caproni начал проектную работу над CA-183bis, высотным истребителем, с двигателем "Thermojet", работающим на радиально-поршневом двигателе FIAT с воздушным охлаждением, приводящим в действие компрессор в задней части средней части фюзеляжа, охлаждающий воздух для поршневого двигателя и воздух для компрессора подавался через два воздухозаборника в фюзеляже сразу за кабиной. Ожидалось, что двигатель добавит около 60 миль в час на высоте к максимальной скорости Ca-183 в 460 миль в час, но, насколько известно, CA 183 bis Caproni так и не продвинулся дальше разработки своего "Thermojet".

Секондо Кампини родился в 1904-м в Болонье. Окончив в 1931 году факультет прикладной инженерии Болонского университета, он вместе с семьей переехал в Милан, основал компанию VENAR (Velivoli E Natanti A Reazione). Первым реализованным проектом стал реактивный катер, заказанный Министерством авиации и успешно испытанный в Венеции в 1932-м.

В период с 1931 по 1934-й он построил реактивный двигатель, состоящий из компрессора (состоящего из трех ступеней рабочих колес с 15 лопатками на каждой), приводимого в действие поршневым двигателем, динамического канала (трубки Вентури), кольцевой группы горелок и выхлопного сопла, регулируемого с помощью гидравлического управления, которое обеспечивало реактивную тягу.

У него были многочисленные проекты:

Стратосферный моноплан под названием CS3 (Campini Secondo 3), и CS4 с другим расположением двигателя и шасси

Реактивный автожир CS5/CS6, разработанный в 1939-м.

Двухмоторные реактивные монопланы CS7 и CS8, предшественники CS10

Тяжелый двухмоторный истребитель Campini CS10 1942 года.

Двухмоторный реактивный бомбардировщик CS11, две версии которого были задуманы: первая в 1942 году с двигателями DB605A и вторая в 1943 году с двигателями Reggiane RE L103

Он стал лауреатом премии Фонда Маркони, учрежденной Эмилианской группой рыцарей труда.

В период с 1942 по 1945 год он совместно с Марио де Бернарди, летчиком-испытателем CC2, разработал проект сверхмалой ударной подводной лодки с турбиной, работающей на кислороде и нафте, для навигации под водой. Этим проектом также интересовались Императорский флот Японии, а после 8 сентября 1943 года и немцы. В этот период Кампини находился в Роверето, куда переехал после непрерывных авианалетов на Милан. 22 марта 1944 года компания Campini-Caproni подписала контракт на поставку 50 мини-подводных лодок для ВМС Германии. Они так и не были доставлены, но по крайней мере один прототип был подвергнут испытаниям на озере Гарда.

После Второй мировой войны сотрудничество с фирмой Капрони закончилось и Кампини принял предложение о работе от Престона Такера (известного автомобилем Tucker 48 ), который хотел, чтобы Кампини помог ему с его новой корпорацией. Такер попросил Кампини помочь ему разработать автомобиль с турбинным двигателем, а также использовал свою известность, чтобы попытаться получить контракт на разработку для Tucker Corporation от ВВС США. После того, как Tucker Corporation закрылась в 1948-м, он работал над рядом военных проектов, включая бомбардировщик YB-49. Он не остался в Соединенных Штатах и в 1951-м вернулся в Милан. До своего выхода на пенсию в 1970-м он продолжал изучать и проектировать инновационные средства и двигатели, в том числе для суборбитальных полетов.

Кампини умер в Милане в 1980-м.

1940 - проект А-9/А-10. Фон Браун проектирует двуступенчатую суперракету, способную перелететь Атлантику. Первый полет запланирован на 1946 год. Работа над A9/A10 была запрещена после 1943 года, когда все усилия были направлены на совершенствование и производство A4 как существующего оружия. Фон Брауну удалось продолжить некоторые разработки и летные испытания A9 под кодовым названием A4b (т. е. модификация A4, и, следовательно, проект, связанный с производством). В конце 1944 года работа над

возобновилась под кодовым названием Projekt Amerika, но после последнего испытания A4b в январе 1945 года работа стала невозможной

19 марта 1940 г. - Разработка ракеты А4 исключена из списка приоритетов. После военного успеха в Польше Гитлер считает, что разработка дорогостоящего «чудо-оружия» не нужна для победы в войне. Проекты A4 и другие ракеты исключаются из списка приоритетов, что затрудняет получение необходимых материалов и инженеров.

21 марта 1940 г. - Первое полномасштабное испытание двигателя А4. Двигатель работает с тягой 25 тонн в течение 60 секунд на испытательном стенде в Пенемюнде.

Лето 1940 г. - Испытательные стенды в Пенемюнде построены. Тиль и оставшийся персонал ракетной группы в Куммерсдорфе переехали в Пенемюнде.

1 августа 1940 г. - Генри Тизард, научный советник британского Министерства авиастроения, возглавил миссию ведущих британских и канадских ученых, чтобы проинформировать официальных американских представителей об устройствах, находящихся в активной разработке для использования в военных целях, и заручиться поддержкой американских ученых. Это стало началом очень тесного сотрудничества англо-американских ученых во многих областях, включая аэронавтику и ракетостроение, и позволило американским лабораториям устранить отставание в ракетных технологиях от Европы.

Сэр Генри Томас Тизард родился в 1885-м в Джиллингеме, графство Кент. Он был единственным сыном Томаса Генри Тизарда, морского офицера и гидрографа, и его жены Мэри Элизабет Чёрчвард. Из-за плохого зрения он не смог поступить на службу в военно-морской флот и вместо этого учился в Вестминстерской школе и колледже Магдалины в Оксфорде, где сосредоточился на математике и химии, работал над движением ионов в газах. Окончил университет в 1908 году и провёл некоторое время в Берлине, где подружился с Фредериком Александром Линдеманном, впоследствии ставшим влиятельным научным советником Уинстона Черчилля. В 1909 году стал исследователем в лаборатории Дэви-Фарадея Королевского института, работал над индикаторами изменения цвета. В 1911 году вернулся в Оксфорд в качестве научного сотрудника Ориэл-колледжа. В 1915-м женился на Кэтлин Элеоноре. У них было трое сыновей, тоже довольно знаменитых.

С началом Первой мировой войны он был зачислен младшим лейтенантом в Королевскую гарнизонную артиллерию, позже он перешёл в Королевский лётный корпус, где стал офицером-испытателем и научился летать на самолётах после того, как его зрение улучшилось. Он был лётчиком-испытателем и проводил аэродинамические исследования. Затем был начальником в Министерстве боеприпасов. Тизард служил в Королевских ВВС с 1918 по 1919 год и закончил войну в звании подполковника.

После окончания войны он стал преподавателем химической термодинамики в Оксфордском университете, где экспериментировал с составом топлива, разработал концепцию «толуоловых чисел», которые сейчас называются октановыми числами. Он занимал разные высокие посты и наконец стал президентом и ректором Имперского колледжа в Лондоне в 1929-м. Эту должность он занимал до 1942 года, когда был избран президентом колледжа Магдалины в Оксфорде.

В 1935-м именно он инициировал разработку радара в Британии Комитетом авиационных исследований, который проводил первые экспериментальные работы в Орфорднессе, недалеко от Ипсвича, прежде чем переехать на близлежащую исследовательскую станцию Бодси (BRS) в 1936 году. В 1938 году Тизард убедил Марка Олифанта из Бирмингемского университета отказаться от части своих ядерных исследований и сосредоточиться на разработке нового радиолокационного оборудования. Это привело к изобретению Джоном Тертоном Рэндаллом и Гарри Бутом резонаторного магнетрона, что стало важным достижением в области радиолокационных технологий и, в свою очередь, послужило основой для создания бортовых перехватчиков с использованием радаров.

Началась Вторая мировая война. Британия оказалась не готова к войне. В июне 1940-го английский флот эвакуировал 330 тысяч своих солдат и союзников из Дюнкерка, до полного поражения Франции оставались считанные дни, 4 июня Черчилль выступил со знаменитой речью в парламенте: "мы не ослабнем и не сдадимся. Мы продолжим сражаться до конца. Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с крепчающей уверенностью и крепчающей силой в воздухе, мы отстоим наш остров, чего бы это не стоило. Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на вражеских плацдармах, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться в холмах; мы никогда не сдадимся, ...". Черчилль почти постоянно был пьян, но как политик, был трезв и прагматичен - Британия может пасть. Но за морем есть Британская империя и ещё Америка, которая соблюдает нейтралитет. Он позвал Тизарда и отправил его в США с "полётом веры". Тизерд увёз чемодан документов, в нём были материалы разработок трёх вещей, в которых американцы были профанами: резонансный магнетрон (и другие британские разработки в области радиолокации), газовая турбина Уиттла и британский проект Tube Alloys (ядерное оружие).

Список на этом не заканчивается, там были проекты ракет, генераторов, гироскопических орудийных установок, рецепты пластиковой взрывчатки и много-много другого. По сути, британцы отдали все свои самые передовые технологические ноу-хау с надеждой, что американцы смогут использовать эти знания, а также в надежде, что они поделятся ими с Британией. Черчилль понимал, что результат войны, каким бы он ни был, ослабит Британию настолько, что она перестанет быть лидером в мире. Есть лишь один шанс - отдать всё, не торгуясь, в надежде, что американцы оценят дар. И именно Тизард был главным сторонником этой идеи - создать англосаксонский мир на условиях взаимного доверия.

Историки считают эту поездку самой важной в XX веке, буквально изменившей мир. Тизард включён в число 100 ведущих научных мыслителей всех времён и народов. Даже без этого чемодана.

В 1946 году Тизард остался в оборонном ведомстве, возглавляя Комитет по политике в области оборонных исследований. Он также возглавлял Консультативный совет по научной политике с 1947 по 1952 год. В 1948 году Тизард вернулся в Министерство обороны в качестве главного научного консультанта, этот пост он занимал до 1952 года. А ещё он заинтересовался НЛО.

Тизард с интересом следил за официальными дебатами о ракетах-призраках и был заинтригован растущим освещением в СМИ наблюдений НЛО. Используя свой авторитет главного научного консультанта Министерства обороны, он решил, что тема не должна быть закрыта без надлежащего официального расследования. Соответственно, он согласился с тем, что для расследования этого явления следует создать небольшую рабочую группу Директората научной разведки. Это было названо Рабочей группой по летающим тарелкам.

Он умер в 1959-м.

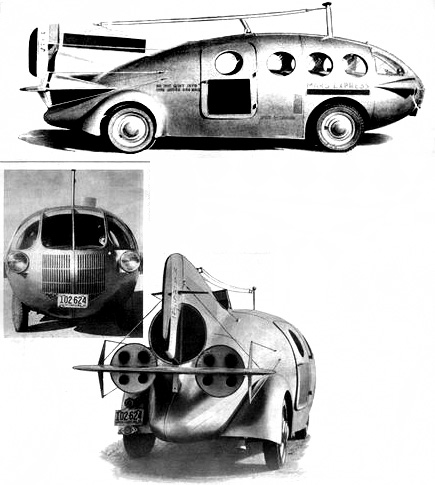

В 1939 году Питер Вакка из Буффало, штат Нью-Йорк, построил автомобиль с обтекаемым алюминиевым корпусом, 8-цилиндровым V-образным фордовским двигателем и ракетным ускорителем, названная "Марс-экспресс". Ускоритель предполагалось включать после того как машина разгонится до 180 км/ч. Однако, машина красива и ракеты в зад ей засунуть можно, но в реале она ездила на бензине.