ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1963

6Т5(09)

Д-63

| АНДРИЯН НИКОЛАЕВ | 5 |

Размышления | 6 |

Трудное отрочество | 11 |

В карельских лесах | 19 |

Тот самый | 21 |

| ПАВЕЛ ПОПОВИЧ | 33 |

В школу | 34 |

В оккупации | 38 |

«Тату, я учиться не кину» | 45 |

Среди друзей | 48 |

Небо, любовь и снова друзья | 54 |

| КОСМОНАВТЫ | 72 |

Там, где они живут | 73 |

Работа | 82 |

| ИДУЩИЕ К ЗВЕЗДАМ | 87 |

Старт | 88 |

Космос – Земля, космос – космос | 94 |

Исследование космического пространства с помощью спутников Земли и космических лабораторий, а тем более полеты человека в космос – дело новое.

Понятен интерес нашего читателя к каждой новой книге о космосе и, конечно, о космонавтах.

Книга «Идущие к звездам», на мой взгляд, рассказывает о том, что интересует очень многих и особенно молодежь.

К примеру, нас часто спрашивают: из кого формировался отряд космонавтов, как мы готовились к полетам, как живут и отдыхают космонавты и многое другое.

В любой беседе, даже очень продолжительной, все рассказать невозможно. К тому же не со всеми, к сожалению, нам удается встретиться. Армия нашей молодежи огромна. И здесь приходит на помощь книга. Свою мысль я хочу продолжить словами из данной книги: «О героических буднях смелого племени советских космонавтов написано уже немало книг. И еще больше их будет появляться по мере того, как новые и новые корабли проложат свои трассы в космосе. Но даже мельчайшие черточки отношений между первооткрывателями-пионерами всегда будут интересовать и волновать людей».

Мне думается, что этот интерес в какой-то мере будет удовлетворен книгой об идущих к звездам.

Он стал известен читателям задолго до того, как мир узнал его имя. В автобиографической повести Германа Титова «Семнадцать космических зорь», вышедшей во многих странах мира, есть посвященные ему строки:

«Хладнокровие и спокойствие в любых возможных ситуациях сложного космического полета... Олицетворением этой черты космонавта, мне кажется, является натура моего дублера.

...Во время тренировочного полета он совершил вынужденную посадку на реактивном истребителе. Как говорят летчики, «сел на живот». Остался жив и невредим. И машину спас.

Редкий случай...

– Как тебе удалось? – спрашивали мы, узнав об этом из его летной биографии.

– Что же тебе помогло?

– Прежде всего спокойствие, – ответил он просто.

«Темнит», – решили мы, но, когда наступили

дни экзаменов в отряде, убедились – наш друг и не думал манерничать или рисоваться.

– Что вы будете делать, если в космическом полете откажет вот эта система корабля? – спросил его экзаменатор, показывая на схеме особенно ответственный агрегат.

– Прежде всего спокойствие... Кто-то из нас даже фыркнул.

Экзаменатор, казалось, был озадачен и готов был возмутиться, как тут же последовал точный и верный ответ...»

За этой собранностью и деловитостью Андрияна скрывается добрая, широченная и ласковая душа. Верно, что Андриян любит побродить один по лесу, посидеть с удочкой у реки. Но вместе с тем он первый спешит на веселье и очень любит вечера, когда собираются космонавты. Друзья в один голос отмечают, что он искренен и правдив, отзывчив и скромен. Теперь, когда о его подвиге узнала Земля, можно по справедливости сказать – друзья не ошиблись, давая ему такую характеристику.

В его жизни были нелегкие годы. И не всякий, пройдя через подобные испытания, смог бы сохранить драгоценные черты человеческой души, воспитать в себе такой ровный, завидный характер.

В лесу по-летнему жарко. Андриян снял пиджак и не спеша пошел к опушке, проглядывавшей сквозь молодой березняк. Ему хотелось побыть одному, подумать, вспомнить...

Несколько часов назад он провел очередную тренировку в «корабле». Когда по команде с Земли перешел на ручную ориентацию корабля, маленькая отшлифованная рукоятка, знакомая ему теперь, как штурвал самолета, показалась чуть ли не волшебной. Раньше на тренировках он был весь напряжен, скован, старался не пропустить ни одной команды – другими словами, был всецело поглощен «полетом».

Сегодня же он так спокойно работал в кабине, что оказались свободными секунды, в которые он смог задержать свое внимание на этой рукоятке. «Значит, кабина освоена», – подумал Андриян, а мысли его вновь как магнитом притягивала эта маленькая отшлифованная рукоятка. Казалось, даже сейчас он ощущает в ладони ее форму и может осторожным плавным движением повернуть, и... во «Взоре» появятся очертания Земли и скроется звездное небо, оставшись где-то «наверху».

Частое общение с людьми, построившими космические корабли, с теми, кто первыми совершили полеты по орбите Земли, – все это, казалось, создает и привычные отношения к тренировкам и, насколько это возможно, к самой подготовке к полету.

Но Андрияна ни на минуту не покидало чувство своей ответственности за предстоящий полет. Он стоял теперь ближе других у порога нового, большого свершения в науке и заботился только о том, чтобы с честью справиться с испытанием.

Он чувствовал ответственность перед теми, кто готовил его к полету, перед теоретиками полетов и создателями космической техники, перед товарищами... Часто Андриян раздумывал и над тем, как славно, что посчастливилось ему жить в такое время, когда его Родина, его народ осуществляет одну за другой дерзкие мечты.

Легенды рассказывают о попытках человека взлететь к звездам. Человек в поэмах и песнях, в сказаниях и былинах увековечил свою мечту проникнуть во вселенную.

Нет слов, для создания ракет, способных преодолеть тяготение планеты, необходимо было развитие многих областей знаний и передовая техника, но прежде всего, чтобы идея полета к звездам стала хоть сколько-нибудь реальной, нужны были подлинные теоретики-революционеры и смелые талантливые практики,

И их дала Россия. Андрей перебирал в памяти знакомые имена, образы: Кибальчич, казненный за участие в убийстве русского царя Александра II. Мягкая бородка окаймляет мужественное лицо молодого талантливого мыслителя. В сыром каземате тюрьмы перед казнью он набросал свое завещание ученого, но не успел продумать его до конца. Жизнь Кибальчича оборвала казнь.

В Калуге на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий уже трудился другой самобытный и проницательный ум – Циолковский. Ученый-самоучка, он указал дорогу к звездам.

Первый человек солнечной системы – так теперь зовем мы Циолковского. Он теоретически обосновал и разработал конструкции наиболее ответственных элементов современной ракеты, указал на целесообразность использования жидких топлив для ракет, разработал принцип управления ракетами. Но наибольшая заслуга Циолковского в том, что он теоретически обосновал принцип ракетного движения и наиболее выгодные конструктивные схемы ракет.

Циолковский не только оставил сотни разработок и проектов, он наметил и главные цели полетов человека в космическое пространство.

Андриян вспоминал недавнюю свою поездку с Германом Титовым в Калугу и простой, ничем не примечательный дом, где жил и творил Циолковский. Друзья рассматривали в доме-музее Циолковского верстак, лупу, рубанок, пилу и были потрясены тем, как это Константин Эдуардович мог, держа в руках такие незамысловатые орудия, не только заглянуть в будущее, но и указать конструкторам, ученым, теоретикам, им, космонавтам, и всему человечеству дорогу в космос.

На обратном пути Герман вспомнил слова Циолковского:

«Основной мотив моей жизни – сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть, скоро, а может быть, и в отдаленном будущем дадут обществу горы хлеба и бездну могущества».

– Вот что значит видеть будущее и верить в человека, – заключил Герман.

Друзья молча мчались в машине к Москве, слишком взволнованные, чтобы говорить о чем-нибудь постороннем.

Сколько энтузиастов, влюбленных в идеи Циолковского, посвятили всю свою жизнь ракетному делу!

Андриян перебирал в памяти знакомые образы тех, кто был причастен к рождению чудо-кораблей. И тех незнакомых, которые...

Кажется, в тот год, когда он родился, энтузиасты начали строить первую ракету. Они ютились в полуподвале где-то на углу Садового кольца и Орликова переулка в Москве. Под руководством Цандера, последователя Циолковского, готовился пробный запуск. Но у москвичей не было азотной кислоты. На выручку пришли ленинградские коллеги. Один из энтузиастов вызвался провезти бутыль с пятнадцатью или двадцатью литрами очень опасной жидкости в купе обычного скорого поезда. Товарищи пожелали добровольцу «ни пуха ни пера» и побежали на телеграф сообщить москвичам: «Встречайте».

Принесенная с мороза бутыль стала отогреваться в жарко натопленном вагоне. И вдруг раздался звук, от которого один из пассажиров вскочил как ужаленный. Нагнувшись над своим мешком, он потянул носом воздух. Знакомый запах заставил его побледнеть. С одной стороны мешок зловеще почернел. Пятно стало быстро расползаться, сжигая мешковину как огонь. Невидимое пламя перебросилось на коврик. Владелец мешка бросился к окну, и секундой позже мешок полетел на соседний путь.

Едкий желтоватый густой дым быстро распространялся под остекленным навесом перрона. Пожарные, натыкаясь на пассажиров, никак не могли обнаружить очаг пожара. К счастью, дым вскоре рассеялся. Поезд с небольшим опозданием ушел, а в отделении милиции на вокзале состоялся следующий диалог:

– Так вы утверждаете, – сказал любознательный милиционер, – что ракеты будут летать?

– Не только ракеты. Со временем и человек с их помощью поднимется к звездам.

– Ракеты ваши, может быть, и будут летать, – примирительно сказал милиционер, – но вот люди?.. Не родился еще такой человек, чтобы... – и он выразительно показал глазами куда-то в потолок...

Но человек именно тогда и родился. Родился 5 сентября 1929 года в деревне Шоршелы в Чувашии. А сейчас он стоял на опушке березового леса – обыкновенный советский человек с мужественным красивым лицом. Тридцать с лишним лет отделяли его от того дня, когда ленинградский милиционер усомнился в том, что человек может полететь к звездам. Да что тридцать лет! Всего полтора года назад, до того, как Юрий Гагарин облетел нашу Землю, не очень многие верили в возможность этого чуда.

Андриян вспомнил вновь лицо Главного конструктора, его ближайших помощников, их слова, советы. Вспомнил техников и рабочих на заводе, где не раз бывал и видел, как собираются корабли.

Маленькая отшлифованная рукоятка. Для Андрияна в ней, как в волшебном зеркале, отразилась целая эпоха. Своя собственная жизнь, нет, пожалуй, жизнь его народа, весь огромный трудный и победоносный путь его Родины. Маленькая рукоятка, которую он недавно держал в руке, которой он будет управлять там, в космосе, сегодня представилась ему сгустком разума, сосредоточением сил, материальных и духовных, величием людей, которые могут все.

«Ну, кто я такой? – думал он. – Крестьянский сын, а сейчас космонавт. Кажется, только вчера я чувствовал привычную боль в ладонях от ручек конного плуга, а сейчас будто всю жизнь только и занимался тем, что держал в руках рукоятку управления космическим кораблем».

– Иди помоги, Андрюша! – прервал его размышления голос Германа Титова.

Так зовут с детства Андрияна все, кто знает его. Имя, переиначенное на привычный манер, звучало ласково и тепло, и когда одного штабного работника спросили, как же точно зовут молодого космонавта, тот переспросил: «Андрюшу? Сейчас посмотрю в личном деле».

Андрей поспешил к другу. Там, на соседней поляне, друзья расстелили брезент, чтобы перекусить под кудрявыми березками...

Стежка легла через ржаное поле. Дальше она взбирается на пригорок, а там через пойму бежит к реке. Приятно шлепать босыми ногами по прохладной от утренней росы тропинке. В воздухе волглая завеса. Еще темно. И только на горизонте синеет, голубеет небо, оттого кругом и тропинки и рожь будто тонут во тьме. Чем ближе к реке, тем завеса гуще. Уже за полкилометра пахнет мокрым ивняком.

Вот и река. Большая Цивиль в полумраке лениво гонит вниз тяжелую, будто маслянистую, воду. Выбрав местечко между двумя лозовинами, Андрей разматывает самодельные удочки. Вокруг так хорошо, что рыбачий азарт невольно отступает в сторону.

Над рекой начинает танцевать туман. Он поднимается над водой, клубится, парит, то припадая к самой воде, то вновь взлетая. Густой ивняк на другом берегу загорается блеклым розовым светом. Все больше голубеет небо. Откуда-то появился легкий ветерок. Туман извивается, цепляясь за воду, за прибрежный камыш, меняет цвет. Но все тщетно: ветерок настойчивыми порывами гонит и гонит его вдоль реки.

Улов небогат – два десятка плотвичек. Жаль, что не попалась ершиная стая, натаскал бы их целый веер. Солнце уже вскарабкалось высоко над речкой – пора домой. Сбросив штанишки и рубашонку, Андрюшка прыгает с разбегу в речку. Накупавшись, вылезает и, подцепив удочки, идет домой. Мать и отец, конечно, в поле. Каша в печи уже давно остыла – не беда, холодное молоко из кринки и утолит жажду и накормит досыта.

Пришло время идти Андрияну в школу.

Не сразу все пошло гладко с учебой. Русский язык, казалось, стал неодолимой трудностью. Многие ребята не огорчались. «Рано или поздно как-нибудь одолеем», – считали они. Но Андриян каждую свою неудачу на уроках, в диктантах, во время устных ответов переживал. Может быть, тогда, когда в садике перед большим двухэтажным бревенчатым зданием школы, или дома, тогда еще в старой избенке; или в ранний весенний день, усевшись с солнечной стороны пригорка на охапку старой серой соломы, он читал и читал грамматику, хрестоматию, наизусть учил целые отрывки, чтобы верно по-русски произносить фразы, окончания слов и правильно ставить ударение, – вероятно, в те дни и выработал он в себе ту настойчивость и упорство, которые отличают его среди друзей по сей день.

Как-то сверстники Андрияна попытались оторвать его от занятий.

– Уроки выучил, так пошли играть, – уговаривали они его.

– Вот послушайте, что Маяковский написал:

Да будь я

и негром преклонных годов,

и то

без унынья и лени

я русский бы выучил

только за то,

что им

разговаривал Ленин.

И теперь, когда друзья отмечают, что Андрей, обычно немногословный, очень правильно говорит по-русски, он довольно улыбается.

Может быть, он горд за свою первую мальчишескую победу, добытую настойчивостью, трудом и волей.

В школе он много узнал о своей земле, о ее настоящем и прошлом. Сравнений было больше, чем нужно для того, чтобы представить, какие перемены произошли в жизни его народа.

Прошлое Чувашии – одной из наиболее отсталых земель России – это мотыга да крохотные лесопильные заводы, куда уходили деды из деревень, чтобы хоть там заработать тяжелый грош и не дать умереть семье с голоду. Прошлое – это повальная неграмотность; только единицам удавалось получить начальное образование.

Прошлое – это и героическая борьба родного народа с царскими сатрапами. Помнит чувашская земля и Болотникова и Степана Разина, помнит, как тысячи чувашей под руководством Гаврилы Иванова-Тойдеряка, Митрофана Селиверстова и других шли в армию Емельяна Пугачева.

Андрюша знал, что в ближайших селах, там, куда бегал он на рыбалку, поднял когда-то восстание его тезка Андрей Тимофеев. Попороли мужиков, сослали в Сибирь. А в чувашской деревне все осталось по-прежнему.

Перед маленьким Андреем тяжелое прошлое его народа как бы вновь ожило в стихах поэта Идэсь Аниси. Эти стихи Андрей выучил в первых классах школы.

В холодной развалюхе

Ребенка сиплый стон,

Об аржаной краюхе

Устало грезит он.

Не может встать с постели

Больная мать к нему,

Отца под плач метели

Ведут, везут в тюрьму.

Куда сиротам деться?

Где горю берега?

Морозом сводит сердце,

Метет в душе пурга...

Но сколько ни метет метель, солнце одолевает непогоду. Таким солнцем стала в жизни чувашского народа Великая Октябрьская революция. Она согрела народ Чувашии, выгнала нищету из ее сел, подсказала новые стихи и песни, которые Андрюша с удовольствием разучивал в школе, – ведь в них пелось о новой судьбе народа.

Андрею шел двенадцатый год, когда пронеслась весть: война. Поначалу он не мог представить себе всей трагедии. Но вот мужчины стали уходить из деревни один за другим, и когда настала осень, кругом остались только женщины, дети да старики.

Не хватало рабочих рук, и впервые за многие годы кругом ощущался недостаток в продуктах. Андрей, хоть и не вышел ростом, пахал, боронил, сеял. «Крепкий парень, – говорили односельчане, – семье подмога: отец хворый, так сыновья вывезут».

Отец и вправду болел, болел тяжело.

Когда Андрей закончил семь классов, дома стали решать его судьбу. За год перед этим старший брат уже ушел учиться в лесотехнический техникум в Мариинском Посаде. Андрей стремился туда же. Разбитная бригадирша, узнав про домашний совет, прибежала к родителям Андрея.

– Что же это ты, Алексеевна, – затараторила она, обращаясь к матери, – один мужик здоровый в доме остался, и того в ученье. Какое тут ученье, война ведь. А мы ему и хлеба выдадим, как взрослому колхознику... Ведь он у нас лучший пахарь!

А «взрослый колхозник» и «лучший пахарь» посмотрел на бригадиршу исподлобья и буркнул:

– Я весной приду пахать.

– Иди, сынок, учиться. Я за вас поработаю, – сказала мать и так взглянула на бригадиршу, что той и след простыл.

Начались трудные годы учебы. Трудные не потому, что пришлось жить в холодном общежитии. А потому, что здоровым подвижным ребятам хотелось есть. С этим чувством они вставали утром, с этим чувством ложились. Продукты и прежде всего хлеб, который выдавали по карточкам, съедались тут же. Они знали, что и дома не густо, и терпеливо переносили невзгоды. А от матери шли невеселые письма: она тосковала, отцу становилось все хуже.

Как-то на лекции одолела Андрея сонливость. Накануне устроили «пир» и съели сегодняшний паек. Андрей гнал мысли о еде, но все напрасно. Он ясно себе представил, как мать ставит большой котелок картошки: «Ешьте, сынки, ешьте». Андрей взял одну, ощутил аромат разварившейся, горячей, румяной от масла картошки, а когда разломил картофелину и повалил от нее пар, даже слюнки потекли.

– Андрюша, что ты делаешь?

– Я ем...

– Что ты ешь? – удивился преподаватель. Весь класс обернулся в сторону Андрея.

– Картошку ем... – смутившись, сказал Андрей. – Во сне... Простите, больше не буду.

Никто из ребят не смеялся.

По вечерам в общежитии у большой, но изрядно поношенной карты, дождавшись известий по радио, ребята передвигали флажки. Теперь флажки пошли в обратную сторону, на запад. Среди студентов было много таких, у кого погибли отцы или старшие братья, и не было никого, кто не потерял бы родственника или у кого близкий человек не лежал бы в госпитале.

Каждый вечер перед сном в общежитие входил старый преподаватель. Ребята расступались. Он молча вставал перед картой, долго смотрел на нее, изредка поправлял небрежно воткнутый флажок и, пожелав спокойной ночи, уходил. Все знали: на фронте погибли оба его сына.

В одну из суббот ушел Иван домой, а в воскресенье и Андрей зашагал по полям. Идти нужно было более пятнадцати километров. Шел Андрей и гадал, чем угостит мать.

Когда он поднялся на последний холмик, откуда открывался вид на родную деревню, на широкий луг, где в детстве играл в лапту и городки, – дух захватило. Впервые он возвращался домой после долгой разлуки.

Андрей прибавил шагу. Вошел в деревню. Уже виден дуб у родного дома, различаются ставни. Старушки на завалинке, завидев его, прервали свой разговор. Уже пройдя мимо них, Андрей услышал:

– Сиротка пошел, родимый, – и одна из них всплакнула...

Андрей бросился к дому. Там, понурив голову, стоял Иван. Вошли в избу. Мать подняла сухие глаза на Андрея. Она не вскрикнула, не заплакала, только крепче прижала к себе младших Петра и Зину и тихо сказала:

– Умер отец наш...

Обратная дорога показалась братьям куда длиннее. За плечами в самодельных рюкзаках – по ведру картошки. Шагали молча, каждый думал свою нелегкую думу. Братья, может быть, впервые ощутили, что идут в самостоятельную жизнь.

Последняя военная зима выдалась особенно трудной. Все чаще Андрей и Иван ходили за очередным ведром картошки. Даже им, привыкшим с детства преодолевать дальние расстояния, становилось трудно по занесенным сугробами дорогам покрывать путь в тридцать с лишним километров.

И все же об этом трудном времени Андрей вспоминает не только с горечью, но и с большой человеческой теплотой. Повстречались ему с Иваном в ту пору хорошие люди. Однажды в общежитие пришел их односельчанин Филипп Евдокимов. Едва оправившись от ранений, он вышел на пенсию и перевез свою большую семью в Мариинский Посад.

– Какое же тут ученье, – сказал он Андрею и Ивану, – если вы к матери за подкреплением по тридцать верст шагаете. Да и в общежитии у вас что-то зябко, – поежился он. – Ну вот что, собирайте-ка вещички и пошли.

– Куда, дядя Филипп? – спросил Иван.

– У меня жить будете.

Сами Евдокимовы жили очень скромно: двое маленьких дочерей, малышка Вовка и двое взрослых. Но с первых же дней братья почувствовали себя у Евдокимовых, как дома. Спали в тепле. Питались сносно. И все время ощущали материнскую заботу жены Евдокимова – тети Маруси. В свою очередь, сами старались помочь семье чем могли.

Как-то поздно вечером, когда вся семья уже легла спать, Андрей и Иван долго перешептывались, обсуждая дела техникума. В соседней комнате раздались шаги. Скрипнула дверь. Тихо вошла тетя Маруся...

– Андрюша, Иван, спите?

– Еще нет, – отозвался Андрей.

– Я затемно уйду, так вы сами позавтракайте... Я там все поставила, а Галя вас разбудит...

– Спасибо, тетя Маруся...

И почему-то эти такие, казалось бы, обычные слова снова вернули Андрея к мысли, которая часто приходила ему в голову: «Кто мы для нее, для этой женщины, у которой и без того забот полно? Почему не у всех такое сердце? Наверное, наступит когда-нибудь время, когда человек всю свою энергию, все свободные от учебы и работы часы будет отдавать другим людям, и если пройдет день и он ничего для других не сделает, он будет страдать, маяться...»

– Знаешь, Андрюха, – прервал его раздумья Иван, – знаешь, – голос его был взволнован, – если тетя Маруся попадет в беду... – Иван с минуту молчал, подбирая слова, – я все брошу и приду помогать ей...

– Зачем же в беду, Ваня? Пусть все у нее будет хорошо.

Когда в Посаде стало немного лучше с продуктами и теплее в общежитии, Андрей с Иваном решили перебраться обратно в техникум.

– Чем я обидела вас, ребята? Зачем вам уходить, мы все так привыкли к вам.

– Не можем мы больше висеть у вас на шее, тетя Маруся. Совестно. А вас мы никогда не забудем...

В свободный часок навещали Евдокимовых. Иногда ходили в кино. Может быть, о кино потом и не вспоминали бы, если бы не одно горестное происшествие. В тот вечер братья стояли возле кинотеатра и шарили по карманам, разыскивая запропастившиеся куда-то билеты. Иван посмотрел на Андрея широченными от ужаса глазами.

– Андрюха, я все потерял...

– Ну и что? Посмотрим картину в следующий раз.

– Как что? А жить-то целый месяц как будем?

Были потеряны все карточки, все деньги. Только получили стипендию, только начался новый месяц. Конечно, можно было выхлопотать аванс, занять денег, но Андрей был далек от мысли просить кого-то.

– Как-нибудь перебьешься, Ваня. Ребята помогут. К Евдокимовым зайди, не говори только, что все потеряли, скажи, поистратились, а я пошел...

Андрей шел домой. Решение созрело – слишком долго они терпели трудности, а конца, учебы не видать. «Пусть пока Иван кончает техникум, у него государственные экзамены близко. Ну, а я потом. Матери нужно помочь, сколько ей одной мучиться».

Мать встретила настороженно. Посмотрев на хозяйство, Андрей пришел к выводу, что решение его правильное. Даже запасы картошки иссякли, и деньги были на исходе.

На следующий день он уже работал в поле. Все были рады возвращению Андрея. Трудолюбивого, исполнительного парня наперебой звали во все бригады. И только дома Андрею было не по себе. Мать следила за ним грустными, тревожными глазами. Молчала.

– Что, мама, вы переживаете? Кончу я техникум потом.

– Скажи, сынок, за что тебя прогнали, что ты натворил?

И Андрей решил рассказать всю правду.

– Я кончу техникум, не волнуйтесь, обязательно кончу, – успокаивал он мать.

– Если ты вернешься, тебя возьмут обратно? – допрашивала она.

– Конечно, возьмут. Почему не взять?

– Подожди меня здесь, – сказала мать. Набросила старенький платок на плечи и вышла. «Куда пошла?» – гадал Андрей.

Возвратилась поздно. Принесла муки, крупы, денег.

.– Завтра собирайся обратно. С председателем я договорилась. Если хочешь, чтобы я не знала горя, завтра же уходи. А здесь, – она показала на мешок, – вам хватит прожить до конца месяца...

Шел Андрей с мешком за плечами. Кругом просторище, воздух свежий, утренний, прозрачный. «Мать! Постой, постой, – вспоминал он услышанную где-то пословицу: – «Если ты даже на собственной ладони изжаришь яичницу для матери, все равно ты останешься у нее в долгу».

И вот в руках у Андрея диплом. Окончен техникум. Впереди работа в далекой Карелии.

Сундучок самодельный. Андрей прикрепил к нему ручку. Пока ходил прощаться с соседями, мать до краев набила этот сундучок сухарями, коврижками.

– Зачем, мама? Теперь хлеб кругом есть.

– Пока устроишься, пока первую получку получишь, все-таки будет чем питаться...

Ехал через Горький. Вышел в город, побродил по улицам, заглянул в магазин. Купил себе колбасы, консервов, свежего, ароматно пахнущего хлеба. «Куда я теперь дену свои сухари?» – подумал Андрей.

Купил чемодан, сложил в него все покупки и, не заходя в зал ожидания, где оставил сундучок с сухарями, отправился дальше, в Ленинград. Пусть простит его мать...

Через два дня Андрей уже осматривал новый город. Первый раз в жизни он гулял по широким асфальтированным проспектам, побывал в Смольном, Петропавловской крепости. Все, что раньше он слышал, читал об этом легендарном городе, с новой силой волновало его воображение.

Дальше путь Андрея лежал в Петрозаводск, а затем – в карельские леса, в Деревянский леспромхоз. В леспромхозе Андрей получил самостоятельный участок работы. Сначала его назначили помощником мастера, но вскоре он сам вышел в мастера.

Что говорить, одно дело – лекции в техникуме, практика в приволжских лесах, другое – северные леса. Здесь своя манера валить лес, свои правила, свои мастера трудной, требующей сноровки и знаний профессии.

Первым учителем Андрея стал мастер Пудин. У этого человека, с виду неторопливого, в лесу проявлялась такая энергия, что Андрей еле успевал за ним.

Особенно поразил Андрея знаниями леса старший мастер Ухов. Знать лес! У лесорубов эти слова говорят о многом.

– Лес, Андрюша, надо валить так, – говорил Ухов, – чтобы и вывозить больше и трогать меньше, чтобы лес украшать, а не уничтожать.

Когда Андрей впервые пришел за нарядом в контору, его бригаде выдали пилы и топоры. Андрей молча забрал инвентарь и пошел со своими людьми на отведенный участок. «Неужели вот так, по-дедовски, нам и работать?» Бригада тоже приуныла.

– Как же так, кому техника, а кому двухручная пила? – спросил кто-то из рабочих.

– Лес не сразу рос, – вспомнив пословицу, отпарировал Андрей. – Начнем с двухручной, а там увидим.

Андрей не ошибся. Когда бригада и бригадир зарекомендовали себя, им дали механизированный участок. Здесь уже были тракторы, лебедки, электропилы. Ухов стал начальником участка, а на свое место назначил Андрея.

Андрей дружил с бригадирами Сашей Смирновым, Лешей Куковским. Случилось так, что чуть ли не в одно время его друзья переженились. Андрей решил про себя, что придется ему теперь туго без друзей, скучно. Оказалось, наоборот. Чуть ли не на третий день после свадьбы встретила Андрея в поселке молодая жена Куковского.

– Куда же вы запропастились, Андриян Григорьевич? Я же за своего только потому и вышла замуж, что вы с ним дружите, – смеялась она. – Приходите к нам сегодня, обязательно приходите. Мы вам очень рады будем.

В общежитии он нашел записку: «Андриян Григорьевич, ждем вас чаевничать. Смирнов».

Работа спорилась. Участок Андрея постоянно выполнял план. В свободные дни, встав на лыжи, Андрей уходил подальше от лесосеки и часами бродил с ружьем по заснеженному лесу. Каких только чудес не увидишь зимой в нетронутом лесу! И какое это волнующее чувство, когда умеешь читать жизнь леса, как книгу. Вот здесь прошлой осенью поваленная молнией высоченная сосна придавила молодую поросль. Андрей знал, что неудержимая сила жизни поднимет молодняк. Жаль только, что ствол вон той ели, когда вырастет, будет чуть с кривизной. И все же в следующее воскресенье Андрей пришел на это место с топором. Больше часа расчищал завал, освободил молодняк от тяжелого груза. «Теперь весной ему легче будет подниматься», – подумал он и довольный пошел дальше.

Откуда он пришел сюда, этот сильный молодой лесоруб? У него походка хозяина всех этих лесных богатств. Добрые глаза и уверенные движения. Он знает, куда идет, и не ошибется, не заблудится в пути.

Летом, когда в лесу прекратилась работа, Андрей поехал в отпуск к матери. Он раздался в плечах, возмужал, щеголял в ладно скроенном костюме. Глядя на сына, Анна Алексеевна всплакнула в первый раз, может быть, с того самого дня, когда умер муж. Но это были уже слезы радости. Трудные годы войны, лишений, тяжелой мужской работы – все позади. Что может сравниться с чувством матери при одном сознании, что сыновья стали взрослыми, самостоятельными, нужными людьми! Да не одна она сделала их такими. Могла ли овдовевшая чувашская крестьянка рассчитывать только на свои силы? Широкую дорогу в жизнь ее детям открыла советская власть.

Из военкомата пришла повестка. Андрей поспешил в дирекцию.

– Знаю, – сказал директор, – я уже говорил с военкомом. Он предоставит вам отсрочку.

– Но я должен явиться, здесь ясно сказано.

– Ну что же, поезжайте, но имейте в виду, вам предоставлена отсрочка на сезон.

В Петрозаводске Андрей прошел медицинскую комиссию.

– В авиацию, – сказал председатель комиссии, – больше ему деваться некуда. У вас, мой друг, завидное здоровье, – бросил он Андрею.

Военком подтвердил, что ему дана отсрочка от призыва в армию. Андрей подумал и спросил:

– Скажите, а если приду к вам летом, после сезона, смогу я попасть в авиацию?

– Кто его знает! А танковые войска или артиллерия чем хуже? – улыбнувшись, спросил военком.

– Не хуже, конечно, – заметил Андрей, – но все-таки не надо мне тогда отсрочки.

Военком смерил Андрея взглядом, потом пожал плечами.

– Хотите, значит, стать летчиком? Ну что же... Дайте-ка вашу повестку...

Директор леспромхоза, узнав о решении своего молодого мастера, вначале даже обиделся. А пораздумав, сказал:

– Молодым не надо вставать поперек дороги. Собирайтесь, я прикажу, чтобы вас отвезли на мотовозе, – и крепко пожал Андрею руку. – Хитряга! – подмигнув, заключил он.

Но Андрей и не думал хитрить, он просто хотел стать летчиком.

После заснеженной Карелии Андрей вскоре оказался на солнечном юге. В Кировабаде цвели яблони, вишни, абрикосы... Чудеса, да и только!

Чудеса начались и с того дня, как стало известно, что авиация для Андрея и других призывников – это всего-навсего курсы воздушных стрелков. А после того как будущих курсантов подстригли, переодели и стали ежедневно возить на тактические занятия в поле, многие «асы» повесили носы.

Андрей тоже не был в восторге. Но как-то он услышал мудрую и действующую, как лекарство, фразу: «Приказ есть приказ». «Ну что ж, – думал Андрей, – и в этом есть большой смысл». И он старательно ползал по-пластунски, «наступал», окапывался и в общем держался молодцом.

Со временем изучили материальную часть. И вот настал день, когда воздушный стрелок Николаев поднялся в воздух. Он прекрасно стрелял по конусу, и к концу обучения в числе семи отличников ему было присвоено звание сержанта. А несколькими днями позже на комсомольском собрании курсов обсуждали заявление Андрея. «Хочу быть в передовом отряде советской молодежи». Приняли единогласно – не каждый комсомолец мог похвалиться такой отличной учебой и дисциплиной.

Перед самым назначением в летную часть дружок Андрея – Костюченко – пригласил его погостить у своих родных на Северном Кавказе, побродить по интересным местам.

Однажды, совершая прогулку, друзья подошли к месту некогда ожесточенных боев с фашистскими захватчиками. Андрей сошел в заросший травой окоп. Нагнулся. На дне окопа лежала пробитая пулями каска. Тут же, неподалеку, – фляжка. Андрей разгреб руками песок – гильзы.

Вышел Андрей из окопа помрачневший, задумавшийся.

– Знаешь, – сказал он другу, – будь моя воля, я бы здесь и везде, где проходили бои, поставил бы часовых и зажег вечный огонь. И пусть все наше поколение по очереди стояло бы на часах, пусть день и ночь у солдатских могил стояли бы мы, солдаты, охраняя святые эти места. Я готов бессменно стоять здесь столько, сколько выдержу.

Андрей говорил убежденно, взволнованно, и друг его очень ясно представил, как стоит Андрей с винтовкой у этого вот бруствера. Стоит на часах. Лицо его сурово, глаза, не мигая, смотрят вдаль. Он умрет, но не позволит осквернить святое место и не даст никому забыть о том, что здесь произошло.

– Я бы здесь присягу принимал. Вот здесь... – Андрей остановился и вновь оглядел густую цепь окопов, поросших травой. Потом нагнулся, поднял с земли небольшой камешек и положил его в карман гимнастерки.

– На память... – смущенно улыбнувшись, сказал он. – Идем.

В летной части Андрей много летал стрелком, в составе экипажа. Но с каждым днем все больше убеждался в том, что в кабине воздушного стрелка ему не усидеть. Слишком пассивной казалась его роль. Он мечтал стать летчиком и не скрывал своего намерения. Командир эскадрильи капитан Брахнов, с которым частенько летал Андрей, и его заместитель капитан Ульянов поддержали его.

– Понимаю тебя, – сказал Ульянов, – боишься, что окончится срок службы и демобилизуют, а рожденный летать – ползать не может? – шутил он. – Дадим тебе рекомендацию. Только ты сам не подкачай, готовься.

Андрей засел за учебники. Повторял математику, физику, русский язык. Продолжал заниматься спортом. Еще в Кировабаде на курсах он полюбил занятия на гимнастических снарядах, показывал хорошее время в беге на сто и тысячу метров. Здесь он тоже участвовал в соревнованиях. Знал, что хорошая физическая подготовка летчику пригодится.

Осенью 1951 года Андрея направили в училище летчиков-истребителей. Легко пройдя медицинскую комиссию, Андрей пошел на экзамены и их одолел без труда – сказалась подготовка.

Память человеческая не беспредельна, но в жизни летчика всегда есть его «крестный отец», имени которого он не забудет, пока бьется сердце. Таким «крестным отцом» был для Андрея инструктор Коренец. Он, как говорят летчики, первый «вывозил» Андрея.

Самолет в воздухе. В кабине двое: опытный летчик – старший лейтенант Николай Коренец и еще не оперившийся орленок Андрей.

«Берите ручку управления, не зажимайте ее, держите легко, свободно...»

«Вас понял».

«Будем набирать высоту... Теперь от себя, снижаться... Сделаем крен влево... Хорошо... Теперь крен вправо. Все понятно?»

«Понятно», – отвечает Андрей.

«Иду на посадку...» -

Вышел из кабины, пошел к зданию КП. Коренец уже с другим курсантом выруливал на взлетную полосу. Андрей шел и ворчал про себя: «Вас понял, вас понял, а что «понял-то»? Еще ничего ты не понял». Когда на КП появился следующий «крестник» Коренца, Андрей отозвал его в сторону и тихо спросил:

– Ну как?

– Здорово!

– Сам знаю, что здорово. Лучше скажи, ты все понял? Самостоятельно летать можешь?

– Да ты что? – искренне удивился курсант. Но потом, спохватившись, не очень уверенно заметил: – Вообще... теорию вроде бы знаем...

Андрей облегченно вздохнул: теорию знал и он, а то, что понял, было твердо до конца.

И пошла работа! Начали летать регулярно. Иногда удавалось под руководством инструктора слетать без малейшего замечания, без малейшей ошибки. Но это под руководством инструктора...

Однажды Коренец подозвал Андрея.

– Полетите сегодня с командиром эскадрильи. Проверка перед самостоятельным вылетом.

Еле сдерживая радость, Андрей побежал к своему самолету, но здесь его ждало огорчение. Техники обнаружили трещину в простом болте на стойке и решили его заменить. Лететь нельзя. Казалось, сейчас решится самое главное – и вот тебе.

– Курсант Николаев, – услышал он голос дежурного, – вас ждет командир эскадрильи, полетите на другой машине!

Андрей побежал на соседнюю стоянку.

– Товарищ майор, курсант Николаев к полету готов! – доложил он.

– Ну что ж, давайте покажите свое искусство, только инструктора не подведите, – улыбнулся в ответ командир.

На старте Андрей услышал в микрофоны:

– Мешать вам не буду, действуйте самостоятельно.

Самолет набрал скорость, раз, другой коснулся колесами земли в последнем рывке и взлетел. Прекрасная тихая погода, стоявшая с начала дня, ухудшилась. Подул боковой ветер. Выруливая на старт, Андрей волновался, но после взлета успокоился, почувствовал уверенность. Сделал круг, сел. Полет выполнил по всем правилам.

– Товарищ майор, разрешите получить замечания по полету.

– Какие замечания? Завтра самостоятельно полетишь...

Тот день, конечно, был выдающимся, потому что это был день рождения летчика.

Андрей поднял самолет в воздух. Знакомый круг – и пошел на посадку. Но вот досада: сделал «козла»*, тут же исправил ошибку. Подумал: «Сейчас попадет». Доложил. А инструктор вдруг неожиданно похвалил:

* «Козел» – взмывание самолета после удара о землю.

– Видел все. Молодец, не растерялся.

Через несколько месяцев, когда сдавали экзамены, Андрей пилотировал, атаковал наравне с лучшими летчиками училища.

Хорошим истребителем-реактивщиком Андрей стал под руководством инструктора Анисимова. Этот человек покорял всех своей корректностью. Никто не припомнит, чтобы он повысил голос, но все помнят десятки случаев, когда Анисимов демонстрировал такую завидную выдержку, что подчиненные проникались к нему чувством глубокого, искреннего уважения.

Полеты на реактивных истребителях доставляли Андрею ни с чем не сравнимое удовольствие. Андрея захватывала стремительность полета, он готов был без конца стрелой врезаться в облака, делать петли, молниеносно нестись к земле, готов был летать все время.

– Как чувствуете себя в воздухе? – как-то при очередном медосмотре осведомился полковой врач.

– Петь хочется, доктор! – последовал ответ, и это была правда.

Никто не удивился, когда на экзаменах Андрей получил отличную оценку, был аттестован и назначен в боевую часть. Там он встретил немало знакомых летчиков: Кузнецова, Зайцева, Кащенко. Из молодых летчиков сформировали отдельную эскадрилью, и потекли своим чередом летные будни. Более опытные летчики – командир звена Воронин, командир эскадрильи Баврин передавали опыт молодым.

В один из летних дней 1956 года Андрей вылетел на выполнение очередного задания. Вдруг «обрезало» двигатель. Андрей напрасно пытался вновь запустить его. И тогда-то он и произнес ту знаменитую фразу:

– Прежде всего спокойствие...

Находившимся на аэродроме летчикам и техникам не часто приходилось видеть, чтобы тяжелый реактивный истребитель на большой скорости, но так бесшумно, как планер, шел на посадку. Сесть на аэродром не удалось. И Андрей направил машину к открытому полю. Приземлился с необыкновенной точностью, километрах в пяти от аэродрома. Некоторое время машина продолжала скользить по земле и, наконец, замерла. Со всех концов аэродрома к самолету бежали люди, туда же с воем неслась санитарная машина. Андрей неторопливо открыл «фонарь» кабины. Вскоре он оказался в объятиях друзей. Его целовали, подняли на руки, качали.

Летчики – смелый, выдержанный народ. Но куда девается эта выдержка, когда кто-нибудь из них видит, что погибает его собрат и ему нельзя помочь. И какая радость охватывает их, если товарищ побеждает смертельную опасность... Так радовались летчики и победе Андрея.

Прошло немало лет. И теперь, когда Андрей порой смотрит на свои ручные часы, он вспоминает восторженные лица друзей. С обратной стороны часов одним из техников части, что на все руки мастер, выгравировано: «Лейтенанту Николаеву А. Г. от командира» и дата 24.06.56 г. А в приказе по этому поводу слов больше, но они тоже только напоминают о минутах, когда Андрей сказал себе: «Прежде всего спокойствие».

«За хладнокровие и мужество, проявленные...» Какое верное для Андрея это слово: «мужество»!

Как-то в часть приехали старшие офицеры, все больше медики, зашли на командный пункт. На аэродроме тишина. Только вдалеке, за рощицей, слышится девичий смех. Вот стало совсем тихо, но только на несколько секунд, и полилась вдруг песня:

Речка движется и не движется,

Вся из лунного серебра.

Песня слышится и не слышится

В эти тихие вечера...

Она облетела лесок, пронеслась над аэродромом и забрела на командный пункт, а издалека вслед за песней донесся сюда звук летящих самолетов. Он не мешал песне. Казалось, наоборот, где-то там, в поднебесье, охраняли берег, тихий вечер и песню.

– Хорошо поют! – сказал один из гостей. – А кто сейчас в воздухе?

– Андрей Николаев и Аркадий Романов.

– Это тот Николаев, о котором вы мне говорили?

– Тот самый, товарищ полковник...

– Ну что же, пойдемте спать, приглашайте завтра летчиков по списку. Первого попросите...

– Николаева? Прекрасная кандидатура!

– Вполне возможно, вы и правы. Спокойной ночи...

– Спокойной ночи...

А в фиолетовой мгле, на большой высоте, выполняя полет, неслись под ровный гул турбин два реактивных истребителя.

Андрей еще не знал, что скоро придется ему расстаться с аэродромом, с друзьями, со своим послушным истребителем. Судьба сулила крутые перемены – в части космонавтов, куда его вскоре перевели, все было непривычно новым: и люди, и распорядок, и задачи, и техника.

О героических буднях смелого племени советских космонавтов написано уже немало книг. Еще больше их будет появляться по мере того, как новые и новые корабли проложат свои трассы в космосе. Но даже мельчайшие черточки отношений между первооткрывателями, пионерами, всегда будут интересовать и волновать людей.

Замечательны страницы дружбы Германа Титова и его дублера Космонавта-3 Андрея Николаева. В весенние дни памятного 1961 года Андрей и Герман Титов были неразлучны. По очереди они крутились на центрифуге и в роторе, прошли последние испытания в термокамере, в кабине корабля. Словом, рука об руку был пройден весь комплекс предполетных тренировок.

Летним вечером вышел Андрей к ожидавшему их автобусу. Через несколько минут появились Герман с Тамарой. Герман тепло попрощался с женой, забрался в автобус, и машина тронулась в путь. Несколько минут молчали.

– Что молчишь, Андрюша, – сказал, улыбаясь, Герман, – говорил тебе – женись.

– Не знаю, Гера, чего тут больше: хорошего или плохого. Тамара заплакала, волнуется, а я вышел, хлопнул дверью – вот тебе и все проводы... Может, так проще...

– Не все то лучше, что проще, – вслух размышлял Герман. – Ну, погоди, вернемся, мы тебя оженим... Как мы раньше этого не сделали, просто ума не приложу, – смеялся он.

Андрей дружелюбно отшучивался.

Послушав эту беседу со стороны, никто бы не подумал, что путь этих людей лежит на космодром, где одному из них предстоит лететь в неведомое.

В самолете Герман вновь вернулся к разговору, но уже серьезно.

– Ну все-таки почему ты, Андрюша, холостяк, неужели убеждения?

– Какие там убеждения! Сам виноват, и все.

Знаешь... – Андрей задумался, – ты вот любишь стихи, но уверен, что этого стихотворения нашего чувашского поэта Александра Алга ты не слышал.

Нас однажды вместе пригласили

На гулянье в дальнее село.

Восемь верст идти должны мы были –

Нам, что называется, везло.

Шли тропинкой мы уединенной

(Мне вовек ее не позабыть).

«Вот когда, – подумал я, влюбленный, –

Можно по душам поговорить».

Шла легко ты, чуть земли касалась,

Свежестью дышала луговой.

Мне цветком ты белым показалась –

Грубой не возьмешь его рукой.

Ты у речки разуваться стала;

Глупый, важно я проговорил:

«Мостик бы построить не мешало,

Чтобы вброд народ здесь не ходил».

Мне б тебя поднять – и над водою

Бережно нести и целовать,

Душу слить свою с твоей душою,

Хоть бы на минуту дерзким стать.

Но об этом я – судите сами –

На другом лишь вспомнил берегу.

«Ничего, еще пойдем полями,

Вот где наверстать я все смогу».

Мне б тебя ласкать и не бояться,

Мне б шепнуть, густую видя рожь:

«Лучше места с милым целоваться,

Сколько ни ищи ты, не найдешь!»

Не шепнул... Когда ж, под гомон птичий

В лес войдя, мы сели у берез,

Даже и тогда я, непривычный,

Не посмел твоих коснуться кос.

«Ладно, – думал, – тою же тропою

Возвращаться будем из села».

Но с гулянья позднею порою

С парнем ты другим домой пошла.

Герман выслушал молча и, как всегда, когда стихи ему нравились, задумчиво улыбнулся. А перед мысленным взором Андрея встали родные края. Как там мама, как Петя и Зина? Наверное, уже под крышу новый дом подвели. Вспомнил он и один досадный эпизод.

Приехал в отпуск. Идет уборочная. Петя говорит: – Помоги, Андрейка, отгони машину в соседний колхоз, а я должен трактором заняться.

– Не умею водить машину, – признался Андрей.

– Так какой же ты летчик? – расстроился младший брат.

«Не знаю, – думал Андрей, – оженят меня или нет, но машину водить обязательно научусь. Вот вернемся, и научусь».

Процедура облачения в скафандры окончена. На стартовую площадку едут двое. Кому из них доведется одолеть последние ступеньки до лифта, ведущего к люку кабины корабля «Восток-2»?

– Ну, Андрюша, давай прощаться... – Герман обнял дублера, и они расцеловались...

И вот в эти секунды, когда Герман уже поднимался в лифте к самому конусу гигантской ракеты, Андрей всем своим существом ощутил: сегодня он дублер. Сколько часов проведено вместе, сколько всего переговорено и передумано! И вот Герман летит.

У Андрея было такое чувство, словно что-то родное и близкое отделилось в эти минуты от него самого. Он смотрел снизу вверх, смотрел, как Герман в последний раз махнул на прощанье рукой и вошел в кабину корабля. Если кто и жалел, что в кабине нет другого кресла, что суточный полет по орбите предстоит совершить одному, а не двум космонавтам, так это был Андрей.

Как-то иностранный журналист спросил Германа Титова, испытывал ли он страх перед стартом. Титов ответил, что был слишком занят подготовкой к взлету, чтобы позволить себе роскошь предаваться эмоциям. Находясь у подножия гигантской сигары, Андрей ничем не был занят и имел время подумать. Но мысли путались. Он волновался. «Страх? А что это такое, страх? Тогда неужели же зависть?» И решительно отмахнулся от этой неловкой мысли.

И вот грохот взрыва. Ракета вздрогнула, медленно оторвалась от стартовой площадки и понеслась. Сняв скафандр, Андрей стоял среди друзей и в смотровое окно наблюдал за стартом «Востока-2». Ракета уже почти скрылась из глаз. Где-то в степи осел грохот. И вдруг раздался голос Андрея – просто и естественно: «Теперь порядок!» Все космонавты обернулись. Андрей, прищуриваясь, вглядывался в еле заметную сверкающую точку в небе и счастливо улыбался. Теперь он был убежден: Герман выполнит задание успешно, корабль не подведет и друг его тоже.

– Разрешите, пожалуйста, нам...

Главный конструктор оглянулся. На него смотрели синие немигающие глаза Павла. Здесь, на командном пункте, в эти напряженные часы, когда слова и взгляды жестки, суровы, динамичны, на секунду повеяло теплом от этого очень мягкого взгляда и слов, произнесенных певучим украинским говорком.

Главный конструктор улыбнулся, движением руки подал команду, и в эфир понеслись позывные, так хорошо знакомые нашим космонавтам: «Ландыш! Я Ландыш!»

Герман Титов услышал сигнал: «Вас понял, вас понял. Прием, прием». Так на шестом витке, когда «Восток-2» входил в тень Земли, в космосе прозвучал этот голос:

«Гера! Все ребята желают тебе счастливого полета. Чтобы все было отлично. Ждем на Земле!»

И в ответ из темноты космической ночи они услышали:

«Вас понял. Спасибо, Паша. Спасибо. Передай привет ребятам. Спасибо, друзья!»

Вечером, когда затихают голоса хлопцев и девчат на краю села, когда воздух еще полон звенящей истомы жаркого дня, а луна уже серебрит садочки у хат и бросает длинные тени от кленов и тополей, Павло отрезает краюху хлеба и, предвкушая наслаждение, выходит в сад. Не торопясь, пробирается к раскидистой вишне, облюбованной еще засветло. Забраться на самую вершину – дело одной минуты. Усевшись поудобнее, оглядывается кругом. В лунном свете искрятся будто тронутые инеем спелые вишни. Захватив их целую жменю, он набивает рот холодящей мясистой и сочной ягодой и неторопливо закусывает хлебом...

Павел мог сидеть так час, другой, любуясь игрой ночных теней. Тихо, тихо... Малейший шорох доносится ясно, будто все звуки рождаются здесь же, вокруг тебя. Скрипнет где-то калитка, раздастся приглушенный девичий шепот... И весь мир кажется совсем близким. Стоит только протянуть руку – и дотронешься до ставен соседской хаты, а если приподняться на цыпочки, то достанешь облачко, которое прикрыло сейчас серебряный диск луны.

В эти минуты Павлу хотелось петь. Петь так, чтобы слышало все село. Да что село! Пусть и в районе слышат, в Белой Церкви, пусть в Киеве слышат. Но разве запоешь ночью, когда, утомленные дневной работой, крепко спят односельчане? Выскочит батя или сосед и за ноги стащит. И потому чуть слышно, едва шевеля алыми от сока губами, запрокинув голову в ночное небо, Павло тенорком выводит:

Дывлюсь я на нэбо

Та й думку гадаю:

Чому ж я нэ сокил,

Чому ж нэ литаю...

А кругом вишни, крыши хат, воздух, напоенный ароматом цветов, да родная земля. Она дышит благодатью, теплом, покоем. Она и согреет и накормит, она даст силы, если ты трудолюбив, если с малых лет чтишь ее и любишь. На этой самой украинской земле он и родился 5 октября 1930 года. В том же селе Узин, теперь ставшем городком, по сей день живут его родители.

Сызмальства Павел крепко полюбил родные края. Наверно, пришло это от отца, в облике и душе которого было что-то от знаменитых запорожских казаков – деятельных, смелых, любящих шутку, задушевную песню, а больше всего – свою землю.

С тех самых дней, когда, подтянув висевшие на единственной бретельке короткие штанишки, Павло самостоятельно перешагнул родной порог, помнит он свое детство.

Жизнерадостный, крепко сбитый, он вместе с погодками – Володей Крившой, Анатолием Семеновским, Васей Новосельским – облазил окрестности, начиная с вершины самого высокого тополя и кончая дном неказистой речушки Узень. Все потрогал руками, попробовал на вкус.

Сколько камней на дороге и сучков на деревьях оборонялось от набегов любознательной ватаги Пашкиных сверстников, оставляя памятные ссадины, синяки и царапины на темной от пыли и загара мальчишеской коже! Только родной забор, сохранившийся и поныне, миловал Павла. Они дружили. Каждый день в одно и то же время взбирался Павел на него и, свесив босые ноги и прикрыв ладонью лицо от слепящего вечернего солнца, смотрел вдоль улицы.

В этот час возвращались домой рабочие сахарного завода, на котором отец Павла работал истопником. И многие из рабочих уже по привычке спрашивали: «Что, Павло, поделываешь?» И Павло деловито и с достоинством отвечал: «Тату выздаляю». Завидев его издалека, Павел кубарем сваливался с забора и бежал навстречу – помочь нести сумку, набитую снедью. Отец всегда заходил после работы в магазин.

Шли годы. Приближалась школьная пора, но «заболел» Павел школой намного раньше. С какой завистью наблюдал он, как хлопцы и девчата постарше, связав ремешком учебники и тетрадки, деловито вышагивали на занятия!

Как-то раз он пошел за ними вслед. Долго бродил вокруг школьного здания, делая вид, что занят какой-то игрой и будто все происходящее у школы его не интересует. Не ахти как весело он прыгал на одной ноге, собрав мелкие камешки, швырял их в забытую кем-то железную бочку, но все внимание его было сосредоточено на том, что творится на школьном дворе.

– Хлопчик, никак в школу пришел? – Павло вздрогнул. Поднял глаза и весь зарделся. Первое желание – бежать. Но видимой опасности не было. Женщина, окликнувшая его, стояла в стороне, в руках – стопка тетрадей, глаза добрые. Увидев его замешательство, она чуть улыбнулась и спросила: – Тебе сколько лет?

Павел прекрасно знал, сколько ему лет, но роль, которую он напустил на себя, не допускала откровенности.

– Не знаю, – буркнул он.

– Как же так?.. – удивилась женщина. – А тебе не хочется посмотреть школу?

– А чего я там ни бачив?

Женщина пожала плечами. Разговор не состоялся. От школы уже бежали девочки навстречу своей учительнице. Они взяли из ее рук стопку тетрадей и, окружив плотным кольцом, повели к школе. Учительница оглянулась и приветливо кивнула Павлу на прощанье. Хлопчик стоял красный, как буряк. Павлу до слез было стыдно за свою грубость.

А когда настал этот день – первый день занятий в школе, настроение Павла было отнюдь не праздничным. Подходя к школе, он со страхом думал, как посмотрит учительнице в глаза. Вдруг она узнает его и спросит: «А ты зачем пришел, что ты здесь ни бачив?»

Перешагнув порог школы, он старался держаться подальше, спрятаться в какой-нибудь угол, но вдруг услышал знакомый голос:

– Здравствуй! Павел обмер.

– Как твоя фамилия?

Потупив глаза, он чуть слышно прошептал:

– Попович.

– Как, как?

Он повторил. Учительница посмотрела в какой-то список и ласково спросила:

– Учиться хочешь?

Павло, не поднимая глаз, кивнул.

– Очень хорошо. Вставай вон с теми хлопцами и девочками, сейчас пойдем в класс.

Будто тяжелый камень свалился с плеч. Он понесся в конец коридора, где нестройной гурьбой топтались его будущие соученики.

Семья жила простыми, немудреными, но раз навсегда заведенными правилами. Особенно запомнилось одно: каждую весну, окончив школу, Павел гордо шел домой, неся в руке похвальную грамоту. Родители внимательно читали грамоту и после традиционных слов отца: «Це добре, сынку!» – мать доставала новые ботинки и разные гостинцы. Любимым лакомством Павла было сгущенное молоко, которое в этот день покупали специально для него. Павел пробивал гвоздем дырку в банке и с наслаждением высасывал сладкий молочный медок.

Ботинки, поблескивая новой кожей, все лето висели на гвозде в чулане. Павел надевал их только осенью, идя в следующий класс.

Ботинки, сгущенное молоко были своеобразной традицией, такой же, как и получение грамот.

Летним вечером, когда во дворы загоняют коров и к буйному запаху свежего сена прибавляется сладкий аромат парного молока, в садочках загораются костры. В широких медных тазах хозяйки варят вишню. Аппетитно булькает и пенится варенье. Дымок от костров стелется низко, окутывая прозрачной кисеей поникшие от собственной тяжести шапки подсолнухов. Налетит ветерок – закружится кисея в причудливом вихре, уносясь прочь, и только в высокой траве да в листве деревьев еще извивается ее газовый шлейф.

Пройдите по улицам украинского села в эти часы... То там, то здесь возникает песня. Ни один хор, как бы он ни был мал или велик, не мешает другому. А поют-то как! Песня льется, струясь будто из самых сердец, и долго-долго колышется в воздухе, то замирая, то вновь взлетая над речкой, над лесами, над всей украинской землей.

Под выходные дни у Поповичей – летом в саду, зимой в хате – тоже пели. Хороший голос у Романа Порфирьевича. Под пару отцу тетя Аня. У нее своя манера. Подопрет рукой подбородок и поет. Поет и слушает, как ровно, спокойно звучит голос брата, как вторит ему ее собственный голос. Пришло время, и к дуэту старших присоединился тенор Павла.

В один из субботних июньских вечеров, когда, казалось, сама природа задремала, убаюканная песнями, легли поздно. Утром на улице зазвучали тревожные голоса. Плакала женщина. Хлопали калитки. Кто-то с надрывом звал убежавшего куда-то хлопца. Роман Порфирьевич вышел из хаты. Слышно было, как окликнул соседа. Через отворенную отцом дверь в хату потянуло холодом, тревогой. Будто сразу уставший, вернулся Роман Порфирьевич. Оперся плечом о косяк двери. Угадав в глазах жены немой вопрос, тихо сказал:

– Мамо, война.

Узин оказался чуть в стороне от столбовых дорог войны. И на первых порах его жители только со слов очевидцев знали о трагедиях, которые переживало население сел и городов Украины, лежавших на пути захватнической армии. Но и в семью Поповича в первый же военный год пришло свое несчастье.

Фронт продвинулся на восток. Узин очутился в тылу врага. Где-то шли ожесточенные сражения. И вот однажды их отзвук долетел и сюда. Возвращаясь с боевого задания, недалеко от Узина был подбит наш штурмовик. Потерял управление, врезался в аллею кленов и рухнул у самого здания узинской больницы. Сбежался народ. Исковерканный самолет бесформенной грудой лежал у стены, а на обломках крыльев – звезды. Тяжелое, нестерпимо гнетущее зрелище для тех, кто привык видеть эти звезды на курточках октябрят, на флагштоках и высоко в небе на гордо плывущих плоскостях самолетов.

Вскоре появились гитлеровцы, разогнали собравшихся, осмотрели самолет. Убедившись, что летчики погибли, старший на ломаном русском языке приказал ничего не трогать, к самолету не подходить и пригрозил пистолетом стоявшим поодаль узинцам.

Когда немцы уехали, Роман Порфирьевич и еще несколько человек вновь подошли к самолету.

– Надо бы достать хлопцев да захоронить по-людски, – обратился он к собравшимся.

– Разве достанешь? Дивись, як железо сошлось, голыми руками не возьмешь...

– Да оставьте. А то немцы постреляют всех. Чуяли, що тот вражина гутарил? – послышался неуверенный женский голос.

Роман Порфирьевич, не оборачиваясь, отрезал:

– Добре нам здесь балакать, мы живы да дома, а у них где-то матери да дети, не дай бог...

– Кажи, Роман, що робить... Мы тоже поможем, – раздалось несколько голосов.

Раскачав хвост самолета, с трудом разломали фюзеляж и осторожно вытащили тело стрелка-радиста. Похоронив стрелка, взялись отламывать дюраль у кабины пилота. Металл не поддавался. Роман Порфирьевич принес вагу.

– Отойдите! – приказал он и, укрепив бревно, налег на него всем телом.

– Стой, кум! Я помогу, – сказал сосед.

Заскрипели листы дюраля... Но тут воздух потряс взрыв. В домах зазвенели стекла. Павло бросился во двор и выглянул оттуда на улицу. У здания больницы высоко взметнулся столб дыма. Пожар? Батя приказал не выходить из дома, но как здесь усидишь. Павло собрался уже было перепрыгнуть через забор, как вдруг заметил приближавшегося к дому человека. С его плеч свисали лохмотья. Спотыкаясь, как слепой, человек побрел мимо. Лицо его – сплошная рана, все в черных и красных пятнах. Сердце Павла сжалось – он не узнал соседа, но почувствовал беду. Вдруг с другой стороны, с огорода, он услышал:

– Мамо, мамо!

– Тату! – закричал Павло и бросился туда. Там, распластавшись в высокой траве, лежал отец.

В хате жарко. Мухи. Одно постное масло – вот и все лекарства. Лицо отца – сплошные струпья. Страшно смотреть. С трудом находит Павло его рот, чтобы покормить с ложки или напоить из чайника. Не то врач, не то фельдшер, посмотрев отца, сказал: «Умрет, наверное, как и сосед».

Роман Порфирьевич стоически переносил муки. Мать ухаживала за больным, присматривала и за маленькими детьми. Забота о доме легла на плечи одиннадцатилетнего Павла. Нужно было как-то кормиться, и вместо отца в поле стал выезжать Павло.

Урожай в тот год выдался, как никогда, богатым. Немцы пытались сделать все, чтобы собрать его и вывезти в тыл, в Германию. Сгоняли народ, заставляли косить, молотить перестоявший хлеб. Случилось так, что первый же день работы Павла сыграл важную роль в жизни всей семьи.

Косили рожь, а неподалеку от работающих в поле носилась темно-серая кобылица. Шальная, одичавшая от взрывов, напуганная ожесточенностью людей, она не подпускала к себе никого.

Павло соскочил с повозки и побежал через рожь, прямо к лошади.

– Стой, стой! – кричали сельчане. – Убьет!

Лошадь опрометью бросилась в сторону. Отбежала шагов пять-десять и остановилась, прядая ушами. Ноздри раздуты, глаза налиты кровью. Павло снял кепку, покрошил в нее корку хлеба.

– Жужалица, Жужалица! Иди до мене, Жужалица!

Лошадь, вытянув шею, устало перебирая ногами, подошла. Павло доверчиво протянул кепку с крошками хлеба. На повозке ахнули. Который день гонялись за кобылой, а – вот тебе! – хлопчик ее приручил. Ну и Павло! С тех пор у Павла была своя лошадь, пусть старая, но своя. Своя потому, что по-прежнему, кроме мальчика, никого не подпускала к себе. Ему же доверчиво давала себя запрячь, возила снопы, шла в сарай. Стоило кому-нибудь другому приблизиться – точно бешеная билась в оглоблях, несла. Сельчане махнули рукой. «Черт с ней! Чумовая какая-то!» Так и осталась Жужалица в его руках.

Подвозя снопы на молотилку, Павло складывал их колосьями внутрь. Пока доедет до гумна, раз-другой пробежит по колосьям, а когда сбросит снопы, глядь – остались в возке шапки три-четыре зерна. И так весь день. Вечером, когда кончится поденщина, девчата помогали Павло довезти зерно до дома. Все знали, что отец болен и ребятишки голодные. Сядут девчата на возок, расправят юбки, прикроют зерно, а Жужалица, будто понимая, что везет хлеб и жизнь для семьи своего маленького хозяина, резво несется мимо немецкого кордона.

– Хальт! Хальт! – кричит немец. Какой там «хальт»! Жужалица летит как угорелая...

...Почти два года пролежал Роман Порфирьевич. Сердце выдержало. Стал поправляться. И странное дело, сошли с лица рубцы. Новая, как у младенца, кожа покрыла лицо. Даже стали расти усы – гордость украинца. Роман Порфирьевич стал помогать жене по хозяйству.

В ту пору особенно подружился Павло с соседским подростком Толей Семеновским. Они вдвоем облюбовали себе укромное место на чердаке. А Анатолий даже придумал такие сигналы и запоры, что никакая ищейка не проникла бы на их чердак без того, чтобы ребята вовремя не проснулись.

Повсюду, где были немцы, люди только и думали о том, как бы избежать встречи с ними.

Но с оккупантами все-таки приходилось встречаться.

Как-то Павло с матерью работали у молотилки, грузили на подводы солому. Немец-комендант подъехал посмотреть, споро ли идет работа.

Понурили головы женщины, затихли голоса. Павло набрасывал вилами солому на воз и за копной не видел коменданта, высоченного, белобрысого детину с длинной резиновой плеткой.

Вот воз нагружен. Павло что было сил крикнул:

– Аге-е!

Комендант вздрогнул, схватился за кобуру. Оправившись от испуга, заглянул по ту сторону воза, увидел Павла и, как разъяренный бык, набросился на него. В воздухе мелькнула плетка...

Страшным голосом закричала мать и закрыла своим телом сына. Секунду комендант стоял в нерешительности. Рука его вновь потянулась к кобуре. За каждым его движением следили тяжелые взгляды сельчан. Комендант побелел от злобы, но шагнул из круга и, сев в седло, поскакал в Узин...

Помнит, по сей день помнит Павел искаженное яростью лицо фашиста, помнит боль, помнит крик матери – все помнит.

Особенно злобствовать немцы стали, когда почувствовали, что недолго им хозяйничать в Узине. Начались облавы. Жертвой одной из них стала сестренка Павла – Мария. Ее угнали в неметчину. Мать молча переносила горе, не спала ночами, прислушивалась к каждому шороху, к каждому скрипу на улице. Ждала новой беды. В бессильной ярости бродил по ночам вокруг хаты Роман Порфирьевич.

И вот пришла весть – советские войска форсировали Днепр в восьми километрах от Узина. Совсем близко была слышна канонада. Днем штурмовики проносились над городком, неся смерть отступающим гитлеровцам. Через Узин проходили немецкие части, откатывавшиеся под ударами Советской Армии.

Немцы стали чаще заглядывать в дом к Поповичам. Но двор и хата опустели, поживиться было нечем. Ругаясь, они уходили. Как-то один схватил хозяина за телогрейку и, дыша в лицо перегаром, закричал: «Партизан?» Руки Романа Порфирьевича сжались в кулаки. Немец зачем-то взвел затвор автомата, огляделся, но его товарищи спешно покидали двор, и он ошалело бросился вдогонку. «А если бы немец выстрелил? – думал Роман Порфирьевич. – Вот так и погибнешь без пользы, перед самым приходом своих. И большая семья останется без кормильца. Павло ведь еще не парубок».

С тех пор он долго, мучительно размышлял, как сохранить семью, как уберечь ее и себя от ежедневной, ежечасной угрозы. Трагедия могла разразиться в любую минуту. Кругом поговаривали о расстрелах и виселицах. Партизан поблизости не было – места открытые, негде укрыться. Но всякий взрослый или подросток для гитлеровцев – партизан. Остро вставал вопрос: как укрыться? И, как бы отвечая на него, мать однажды тихо сказала:

– Ромушка, вам с Павло треба заховаться, мени с меньшими немец ничого не зробить.

– Куда ховаться-то, мамо? – горько вздохнув и опустив голову, ответил отец. – В могилу чи... – тут Роман Порфирьевич поднял глаза, посмотрел на Павла, на жену. Те насторожились. – Вот что, неси-ка, сынку, лопаты.

Скрытно, ночью, отец и сын копали под яслями в сарае подполье. В саду, где с первых дней войны был завалившийся окоп, достали несколько толстых досок, сделали потолок, засыпали землей. Едва успели закончить «могилу», как называл новое укрытие отец, во дворе появились немцы. Зашли в хату, огляделись, автоматы наготове. Увидев женщину с двумя маленькими детьми, успокоились. Пошарили во дворе и в саду, сломали замок в сарае. Сердце Павла зашлось. Отец и сын, услышав над головой шаги, немецкую речь, замерли. Немцы завели в сарай здоровенных битюгов, набросили на дверь засов.

– Ты отвечай! – крикнул перепуганной матери худой вислоухий немец.

Несколько дней стояли битюги в сарае. Отец и сын не выходили.

Солдат, смотревший за лошадьми, появлялся в разное время. Поэтому спали по очереди. В «могиле» было душно, темно, тесно, с потолка от каждого удара копыт сыпалась земля. По ночам мать, приоткрыв щель у самой стены, опускала воду, картошку. Отец и сын, пока мать дежурила у входа в сарай, дышали свежим воздухом.

Так продолжалось до тех пор, пока немцы не вывели лошадей и, торопливо погоняя их, скрылись.

Павло и отец, исхудавшие, с землистыми лицами, вошли в хату. Мать пристально посмотрела на сына и вдруг, протянув к нему руки, зарыдала.

– Мамо, что с вами? – Павел не понимал, что произошло.

Мать, привыкшая последние годы терпеливо переносить невзгоды и горе, не смогла сейчас сдержать слез. Обняв сына за худые плечи, она содрогалась от рыданий. На висках в спутанных вьющихся волосах Павла поблескивали седые прядки...

Наши войска приближались. Об этом говорило все: и гул артиллерийской канонады и краснозвездные штурмовики, проносившиеся бреющим полетом над Узином. Но убедительнее всего об этом говорило поведение самих немцев. Теперь прятались они. Передвигались больше по ночам. Срывая злобу, взорвали сахарный завод, сожгли школу.

Как-то ранним утром прогромыхал немецкий обоз. Потом все стихло. Проскакал всадник. Стало тихо-тихо. Вдруг в дверь постучались.

– Кто там? – спросил Павло, осторожно подойдя к двери. Мать умолила его надеть какую-то невероятную одежду – не то хлопец, не то девка.

– Открывайте, свои!

«Какие свои?» – подумал Павел. В Узин заглядывали и власовцы. Тоже «свои». Павел открыл. В хату вошел солдат, на гимнастерке – погоны, в руках – пилотка. «Вот тебе и свои!»

– Немцев нет?

– А каких вам немцев?

– Известно каких. Да ты что глаза-то таращишь, своих не узнал?.. Не пойму я только – девка ты или

парень.

Сердце Павла готово было вырваться из груди. Лицо солдата усталое, но приветливое, голос добрый. Павел готов был закричать от радости. Но кто все-таки он: ни на погонах, ни на пилотке никаких знаков не было. Окинув взглядом хату, испуганные лица ребятишек, солдат повернулся к выходу.

– Ладно, бывайте, потом разберетесь, кто наши, а кто... – Солдат не договорил.

– Наш! – истошным голосом закричал Павел. Да так закричал, что солдат невольно вздрогнул и с удивлением обернулся.

– Ну и горло у тебя! Теперь видать, что парень...

На другой стороне смятой в руках солдатской пилотки Павел увидел звездочку…

Занятия у школьников возобновились. Вместо сгоревшей школы ребята теперь занимались в соседнем военном гарнизоне, где им выделили комнаты под классы.

С ребятами, как и прежде, занималась их старая любимая учительница Варвара Михайловна Воскобойник. Вскоре в помощь Варваре Михайловне назначили преподавателя русского языка Марию Шульгу.

Мария только что закончила институт. Но, несмотря на свою молодость, отсутствие опыта, она угадала тот единственный подход, который был возможен к этим ребятам. Она не пыталась быть искусственно строгой, как это бывает нередко с начинающими педагогами. Впервые увидев перед собой собравшихся вместе учеников, она была поражена их не по возрасту взрослыми лицами. Да, за их плечами была война. И Мария по-своему стала лечить их раненые сердца. Она внесла в узинскую школу молодой комсомольский задор, без нее ребята теперь просто не могли бы представить жизнь школы.

С приходом Марии Ивановны Шульги оживилась комсомольская работа. Павел и его друзья-одногодки вступили в комсомол.

Мария Шульга умела работать, мечтать, умела вселить веру в собственные силы, и ей открылись сердца учеников. И то, чему она учила своих питомцев, не пропадало даром. Ребята смело смотрели вперед. Они знали, что впереди много трудностей, и готовы были достойно встретить их на своем пути. Но прежде всего нужны знания. И все, как один, хотели во что бы то ни стало учиться.

Страна напрягала силы, чтобы обеспечить скорейшую победу. Но сколько еще нужно было труда, чтобы вернуть достаток, сколько требовалось духовных сил, чтобы превозмочь утраты, чтобы вновь подняться во весь богатырский рост ее народу?

Сколько?

Этого не знали многие. Этого не знал и старший Попович. Знал он только, что его семья еще бедствует, бедствует, как и тысячи других семей на разоренной, опустошенной войной земле. Тут пришла, правда, в семью первая за долгие годы радость: вернулась освобожденная из неметчины Мария. Но вернулась исхудавшая, измученная.

Павел учился по-прежнему отлично. Но по виноватым глазам матери, по угрюмому виду отца чувствовал порою, что не миновать серьезного разговора!

Как-то к Роману Порфирьевичу пришла Варвара Михайловна. Толковали, как сделать так, чтобы способный его сын мог продолжать учебу.

– Да разве мы не хотим, чтобы Павло учился? – говорил отец. – Дивитесь, мать плачет, да и у меня сердце болит...

Устроилось все как-то само собой. Павел пришел однажды из школы позже обычного. Пришел радостный, возбужденный.

– Тату, я учиться не кину. Буду работать на заводе и учиться.

Работал Павел, правда, на легкой работе, но в ночную смену, чтобы успеть к утру на занятия. Но скоро стало ясно, что долго так он не продержится. День перепутался с ночью. После школы, придя домой, он засыпал как убитый. Усталость стала постоянным ощущением. Только в воскресенье отсыпался всласть.

В один из таких дней его кто-то разбудил. Павел открыл глаза. На краю постели сидел давний дружок Леша Компанеец, который год назад уехал в ремесленное училище в Белую Церковь.

– Подавай-ка, друже, к нам в училище. Дивлюсь я, так одни очи от тебя остались..,. Там профессию получишь.

– А смогу я в твоем ремесленном? Примут?

– Сможешь!

Приехал Павел в ремесленное с опозданием. Прием закончен. Долго размышлял, как быть. Опять помог советом Леша:

– Иди к Воробьеву. Он человек ласковый, толковый...

Заведующий учебной частью училища Воробьев не производил впечатления доброго дяденьки. Однако принял Павла, усадил. Выслушал просьбу.

– Ну, а теперь рассказывай, – неожиданно предложил он.

– А что? – удивился Павел.

– А всю свою жизнь, – пошутил Воробьев. – Думаю, не такая она у тебя длинная, долго не засидимся.

И Павел рассказал. И про школу, и про отца с матерью, и про подполье в сарае, и про Жужалицу, и про немца-коменданта, и про работу в ночную смену, и про то, как попал в Белую Церковь.

– Вот и вся моя жизнь, – закончил он.

Воробьев слушал не перебивая.

– Ну что же, Паша, это, к сожалению, уже немалая жизнь, – с горечью заметил он. – Так ты хочешь с Компанейцем, на второй год обучения?

– Я догоню, – уверенно сказал Павел.

– И седьмой класс хочешь закончить?

– Очень...

– Ну что же, считай, что ты принят. Старайся!

Ремесленное училище кончил Павел успешно, получил специальность столяра пятого разряда. На «отлично» закончил он и семь классов школы вечерней молодежи.

Нужно было отправляться на завод. Но хотелось учиться дальше. Дирекция не отпускает. Как тут быть? Собрались как-то ребята, поговорили, поспорили и написали письмо в Москву. Ответ пришел неожиданно скоро: «Предоставить возможность учиться дальше...»

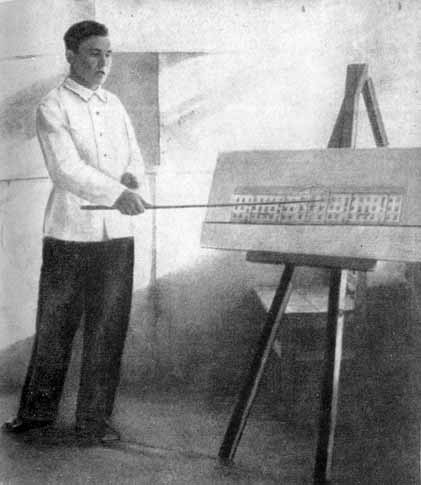

Родина встретила Андрея и Павла как победителей, вернувшихся из трудного похода. Они заслужили и восторг и любовь народа (к стр. 105). |

|  |

| Андриян Григорьевич Николаев. | Павел Романович Попович. |

Маме я благодарен за все: и за то, что вырастила меня, помогла встать на ноги, в трудное время настояла на том, чтобы я учился, и за те оказавшиеся мне совсем не нужными сухари (к стр. 105). |

Начались трудные годы учебы (к стр. 14). |

В том же селе Узин, теперь ставшем городком, по сей день живут его родители (к стр. 34). |

Дипломная работа увлекла Павла (к стр. 51). |

Рыбная ловля... Сколько острых ощущений сулит она! |