«Знание - сила» №12 1961 год

(Отрывок из повести)

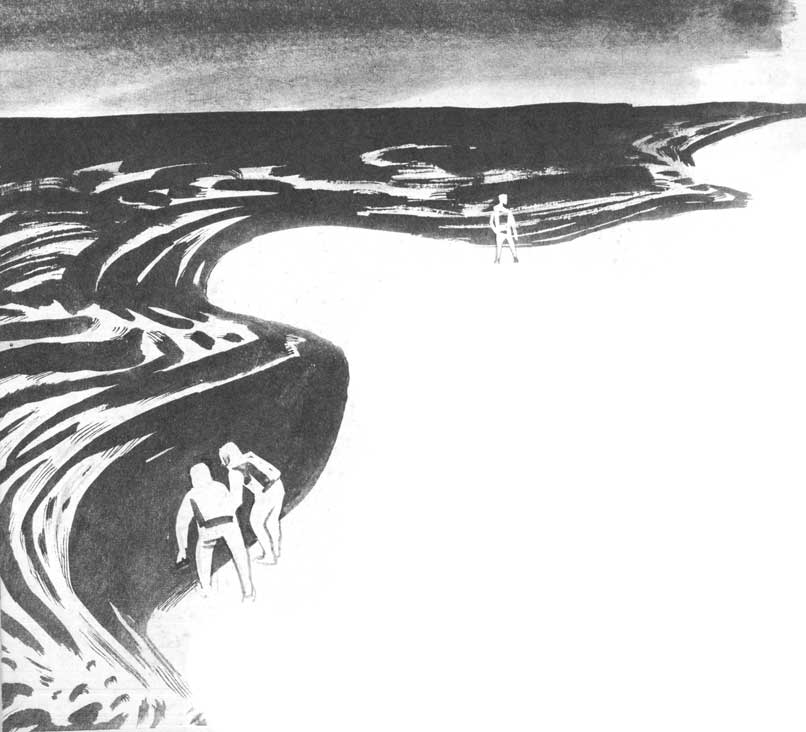

Станислав ЛЕМ Рисунки Н. ГРИШИНА

Станислава Лема не нужно представлять советскому читателю. Он хорошо известен у нас как автор научно-фантастических романов, повестей, рассказов, в которых смело рисует картины мира будущего.

«Соларис» — последняя книга Лема. Взяв за основу традиционную схему — таинственная планета и приключения людей, разгадывающих ее тайны, — Лем строит сложную и оригинальную фабулу. Его интересуют возможности человеческого познания, сложность восхождения к новым высотам науки, проблемы высших форм жизни.

Как установить контакт с живым существом, строение и характер которого ничем не напоминают привычных и знакомых нам форм? Возможно ли это принципиально? Над разрешением этих проблем бьются герои Лема. Только качественно иной подход к этим проблемам позволяет им найти возможности для новых поисков.

Героям романа не удается разгадать до конца тайну океана, они делают лишь первые шаги. Но когда-нибудь люди, говорит писатель, сумеют это сделать. Для человека у природы не может быть тайн.

| Я |

вздрогнул, потому что неожиданно вспыхнул свет. По-видимому, это сработал фотоэлемент, почувствовавший наступление сумерек. Придвинув стул к книжной полке, я взял с нее хорошо знакомый мне второй том монографии Хьюджеса и Эйгеля «История Соларис». Подперев коленом толстый, жесткий переплет, стал листать.

Соларис была открыта почти за сто лет до моего рождения и почти сразу же вызвала острый интерес. Планета обращается вокруг двух солнц — красного и голубого. Согласно первоначальным расчетам благодаря изменению гравитационных полей она должна была в течение пятисот тысяч лет приблизиться к своему красному солнцу на расстояние, равное половине астрономической единицы, а спустя еще миллион лет — упасть на его раскаленную поверхность.

Однако уже через полтора десятка лет обратили внимание, что ее траектория совершенно не обнаруживает ожидаемых изменений и является такой же устойчивой, как и траектория планет нашей солнечной системы.

Были повторены, на этот раз со всей возможной точностью, наблюдения и расчеты, которые лишь подтвердили то, что было известно до этого: орбита Соларис должна быть неустойчивой.

И тогда из планеты, каких в год открывают сотнями и упоминают в астрономических бюллетенях несколькими строчками сведений об элементах их движения, Соларис перешла в ранг небесного тела, заслуживающего особенного внимания.

Года через четыре после этого ее облетела экспедиция Оттеншельда, члены которой исследовали Соларис с борта двух разведывательных кораблей. На орбиты вдоль экватора планеты и от полюса к полюсу было запущено большое количество автоматических спутников-наблюдателей. Была исследована поверхность планеты, почти целиком покрытая океаном, и немногочисленные, вздымающиеся над его уровнем плоскогорья. Общая площадь их не превышала площади Европы, хотя диаметр Соларис был на одну пятую больше, чем у Земли. Эти клочки скалистой и пустынной суши, беспорядочно разбросанные, сосредоточены в основном в южном полушарии.

Был исследован также состав атмосферы, лишенной кислорода, и произведены довольно тщательные измерения плотности планеты, ее альбедо и других астрономических величин.

Как и ожидалось, никаких следов жизни ни на суше, ни в океане обнаружить не удалось. В течение следующих десяти лет Соларис, теперь уже находящаяся в центре внимания всех обсерваторий этого района, проявляла поразительную тенденцию к сохранению своей, вне всякого сомнения, гравитационно неустойчивой орбиты. Некоторое время дело даже пахло скандалом, так как вину за такие результаты наблюдений пытались свалить (заботясь о благе науки) то на определенных лиц, то на счетные машины, которыми они пользовались.

Отсутствие средств задержало высылку хорошо подготовленной экспедиции на Соларис еще на три года, пока Шэннахан, скомплектовав экипаж, не получил от Института три корабля тоннажа С, то есть космодромического класса. За полтора года до прибытия этой экспедиции — она стартовала из района альфы Водолея — корабли второго исследовательского флота приблизились к планете и вывели на орбиту вокруг нее автоматический сателлоид — Луну 247. Данные, которые он собрал, подтвердили в конце концов гипотезу Оттеншельда и его сотрудников об активном характере движений океана.

Один из кораблей Шэннахана остался на высокой орбите, два же других спустились на скалистом участке суши, у южного полюса планеты, площадью приблизительно в шестьсот квадратных милей.

Когда экспедиция спустя восемнадцать месяцев закончила работу, внутри коллектива произошел раскол. Предметом спора был океан. На основе анализов его признали органическим существом (назвать его живым существом никто тогда еще не решался). Биологи видели в нем примитивное существо — нечто вроде чудовищной по своей величине гигантской клетки (впрочем, они называли это «пребиологической формацией), которая покрыла поверхность планеты студнеобразной мантией, толщиной местами в несколько миль. Астрономы и физики шли дальше, они утверждали, что структура океана должна быть необычайно высокоорганизованной, возможно, оставляющей далеко позади по сложности строения земные организмы, — поскольку он может активным образом влиять на формирование орбиты планеты.

Дело в том, что никакой другой причины, объясняющей поведение Соларис, обнаружить не удалось. Зато планетофизики открыли связь между рядом процессов плазматического океана и измеренным локально гравитационным потенциалом, который изменялся в зависимости от «обмена веществ» в океане.

Поэтому именно физики, а не биологи предложили парадоксальную формулировку: «плазматическая машина». Они под этим подразумевают существо, быть может и не живое в нашем смысле слова, но тем не менее способное осуществлять целесообразные действия в масштабах, скажем сразу, астрономических.

В этом споре, который как водоворот втянул в себя в течение нескольких недель всех выдающихся авторитетов, кое-кто некоторое время еще пытался утверждать, что океан не имеет ничего общего с жизнью, что он даже не является существом «пара» — или «пребиологическим», а всего лишь геологической формацией, вероятно, весьма своеобразной, способной даже стабилизировать орбиту Соларис путем изменения сил тяготения. При этом ссылались на принцип Ле Шателье.

Появились и иные гипотезы. Наиболее разработанная из них, гипотеза Чивита-Витти, утверждала, что океан представляет собой результат диалектического развития: из своего первоначального вида, из праокеана — раствора вяло реагирующих между собой химических веществ — он сумел под воздействием ряда факторов, в частности угрожающих его существованию изменений орбиты, минуя привычные для нас ступени развития - стадию одноклеточных и многоклеточных организмов, эволюцию растений и животных, - не создавая нервную систему и мозг, перескочить сразу к стадии «гомеостатического океана». Иначе говоря, он не приспособлялся, как организмы на Земле, в течение миллионов лет к окружающей среде, чтобы спустя такой огромный промежуток времени дать начало разумному виду, а сразу подчинил себе окружающую среду.

Это было в общем оригинально, однако никто по-прежнему не знал, каким образом сиропообразное желе в состоянии стабилизировать орбиту небесного тела. Уже почти столетие были известны гравиторы - устройства, создающие искусственные силовые и гравитационные поля, но никто не мог даже представить, чтобы эффект, вызванный влиянием сложных ядерных реакций и высоких температур в гравиторе, мог быть достигнут бесформенным студнем.

В газетах, которые в то время были полны, к вящему интересу читателей и ужасу ученых, самыми невероятнейшими вымыслами по поводу «таинственной Соларис», появлялись и такие утверждения, что планетарный океан это своего рода... далекий потомок наших электрических угрей.

Когда эту проблему удалось (во всяком случае в какой-то степени) разрешить, оказалось, что «объяснение», как это часто потом случалось с теориями и гипотезами, относящимися к Соларнс, на место одной загадки поставило другую, быть может еще более поразительную.

Исследования показали, что океан действует во всяком случае не на принципе наших гравиторов, но что он в состоянии непосредственно моделировать время и пространство, что, между прочим, приводит к разнице в измерении времени на одном и том же меридиане Соларис. Таким образом, океану не только была известна в некотором смысле теория Эйнштейна-Бови, он мог даже (чего нельзя сказать о нас) пользоваться следствиями из нее.

Когда об этом было объявлено, в ученом мире разразилась одна из яростнейших бурь нашего столетия...

Все это происходило почти за два десятка лет до моего рождения. Когда я ходил в школу, Соларис уже всеми была признана планетой, на которой имелась жизнь, правда, представленная лишь одним существом!

Второй том Хьюджеса и Эйгеля, который я сейчас рассеянно перелистывал, начинался с систематики, настолько же оригинальной, насколько забавной. Классификационная таблица представляла по порядку: тип — Политерия, отряд — Синцитиалия, класс — Метаморфа.

Совсем так, словно нам было известно бог знает сколько экземпляров вида, в то время, как в действительности имелся лишь один, правда, весом в семнадцать миллиардов тонн.

Под пальцами у меня порхали цветные диаграммы, красочные схемы, анализы и спектральные полосы, демонстрирующие тип и темп основных изменений и сопутствующих им химических реакций. Чем дальше углублялся я в пухлый фолиант, тем больше попадалось на мелованных страницах математических формул; можно было предположить, что наше знание этого представителя класса Метаморфа, который лежал, скрытый покрывалом сорокачасовой ночи в нескольких сотнях метров от стального дна Станции, было исчерпывающим.

В действительности же не все еще были согласны с тем, можно ли признавать океан «существом», не говоря уж о том, можно ли называть его «разумным существом».

Я с шумом поставил толстенный том на полку и вынул следующий. Он состоял из двух частей. Первая была посвящена краткому пересказу протоколов всех бесчисленных экспериментов, целью которых было установление контакта с океаном. Вторая часть тома, насчитывавшая почти тысячу триста страниц, включала только библиографию предмета. Оригинальная литература, наверное, не поместилась бы в комнате, где я сейчас находился.

Первые попытки установить контакт осуществлялись при помощи специальных электронных устройств, трансформировавших раздражения, посылаемые в обе стороны. При этом океан принимал активное участие в конструировании приборов. Что означает «принимал участие»? Он модифицировал некоторые элементы погружаемой в него аппаратуры; в результате записанные ритмы разрядов изменялись, регистрирующая аппаратура отмечала множество слабых сигналов, напоминавших обрывки уравнений высшего анализа.

Но что они означали? Может быть, это были данные о состоянии возбуждения океана? Может быть, импульсы, описывающие его состояние где-нибудь в тысячах миль от исследователей? А может быть, произведения искусства океана? Кто мог об этом знать, если невозможно было дважды получить одинаковую реакцию на один и тот же раздражитель. Если один раз ответом был взрыв импульсов, который едва выдерживали аппараты, а другой раз глухое молчание? Если ни одного эксперимента нельзя было повторить?

Все время казалось, что мы стоим в одном шаге от расшифровки этого непрерывно увеличивающегося моря записей; ведь с этой целью специально создавались электронные мозги с огромной производительностью переработки информации, каких до сих пор не требовала ни одна иная проблема.

Но в конце концов кое-какие результаты были получены.

Океан — источник электрических, магнитных и гравитационных импульсов, — казалось, говорил на языке математики; некоторые виды происходящих в нем электрических разрядов можно было классифицировать, пользуясь наиболее абстрактными разделами высшего анализа, теории множеств. Иногда среди них появлялись гомологи структур, хорошо известных в той области физики, которая занимается рассмотрением взаимного соотношения энергии и материи, конечных и бесконечных величин, частиц и полей.

Все это склоняло ученых к убеждению, что они имеют дело с мыслящим чудовищем, что покрывающее почти всю планету протоплазменное море — это мозг, необычайно разросшийся, который проводит время, решая невиданные по своей сложности проблемы, и все то, что выхватывают из его глубин наши приборы, составляют жалкие, случайно подслушанные обрывки произносимого в течение многих веков где-то в безднах, недоступных нашему воображению и пониманию, бесконечного монолога!

Так думали математики. Их гипотезы классифицировались одними как недооценка человеческих возможностей, другие же полагали, что все это вредные и бесплодные построения, что в этих гипотезах математиков выражается мифология наших времен, видящая в огромном мозге — безразлично, электронном или плазматическом — высший смысл существования, венец бытия.

Но иные... впрочем, исследователей и взглядов было много. Да и что, например, представлял весь комплекс попыток «установления контакта» по сравнению с другими разделами соларистики, в которых специализация пошла так далеко, особенно в течение последней четверти века, что соларист-кибернетик почти не мог объясниться с соларистом-симметриадологом. «Как можете вы общаться с океаном, если не можете делать это друг с другом?» — спросил как-то в шутку Веубек, который в годы, когда я учился в институте, был его директором; в этой шутке была большая доля правды.

Дело в том, что океан не случайно был отнесен к классу Метаморфа. Его волнующаяся поверхность была в состоянии создавать невероятно отличающиеся друг от друга формы, которым на Земле не было никаких аналогий, причем назначение их — адаптация, познание или еще что-нибудь — было полнейшей загадкой.

...Ставя на полку том, такой тяжелый, что мне пришлось поддерживать его обеими руками, я подумал, что наше знание Соларис, переполняющее библиотеки, это в сущности трясина фактов и что мы находимся на том же месте, что и семьдесят восемь лет назад.

То, что нам хорошо было известно, включало одни лишь отрицания. Океан не пользовался машинами и не создавал их, хотя при некоторых обстоятельствах казалось, что он имеет для этого возможности, поскольку мог воспроизводить части ряда погружаемых в него приборов. Но океан делал это лишь в первые годы экспериментов с ним, а затем стал игнорировать все попытки контакта, как будто утратив всякий интерес к нашим устройствам и приборам (то есть, следовательно, и к нам...). Он не обладал — я продолжаю перечисление «негативных знаний» — ни нервной системой, ни клеточной, ничем, напоминающим белковую структуру; не всегда отвечал на раздражения, даже очень сильные (так, например, он совершенно не прореагировал на катастрофу вспомогательного ракетоплана второй экспедиции Гизе, рухнувшего с высоты трехсот километров на поверхность планеты, хотя при ядерном взрыве его реакторов плазма была сожжена на площади радиусом в полторы мили). Постепенно в кругах ученых выражение «проблема Соларис» стало означать то же, что и «неразрешимая проблема». Но о полной ликвидации Станции никто пока не осмеливался говорить; это было бы слишком явным признанием капитуляции. Впрочем, кое-кто в частных разговорах заявлял, что все, что нам нужно, это разработать стратегию почетной капитуляции перед «проблемой Соларис».

Для многих, однако, особенно для молодых, проблема эта представлялась постепенно чем-то вроде пробного камня. В сущности, говорили они, речь идет о ставке большей, чем углубление соларистики, эта ставка - мы сами, возможности человеческого познания.

Некоторое время весьма популярным был взгляд, усердно распространяемый ежедневной прессой, что мыслящий океан, который покрывает всю Соларис, — это гигантский мозг, превосходящий нашу цивилизацию на миллионы лет развития, что это какой-то космический мудрец, воплощенное всезнание, которое давно уже поняло тщетность поступков и поэтому сохраняет по отношению к нам категорическое молчание.

Но это было, попросту, неправдой, так как живой океан вовсе не пребывал в бездействии. Наоборот, он был активным, хотя его деятельность и не укладывалась в человеческое воображение, поскольку он не строил городов, не возводил мостов, не создавал летательные аппараты, не пытался побеждать пространство или преодолевать его (в чем некоторые защитники превосходства человека находили бесценный для них козырь), а занимался бесконечными перевоплощениями — «онтологическими автометаморфозами» (уж научных-то терминов на страницах работ по соларистике хватает!).

Но поскольку, с другой стороны, человека, упорно вчитывающегося во всевозможные соларианы, охватывает непреодолимое чувство, что перед ним обломки интеллектуальных построений, возможно гениальных, перемещение беспорядочно с плодами болезненного воображения, в качестве противопоставления концепции «океана-йога» появилась концепция «океана-демона».

Эти гипотезы извлекли на дневной свет и воскресили одну из древнейших философских проблем — соотношение между материей и духом, сознанием. Нужно было обладать большой отвагой, чтобы первым — как дю Хаарт — приписать океану сознание. Проблема эта, поспешно объявленная методологами метафизической, тлела на дне почти всех дискуссий и споров. Возможно ли мышление без сознания? Впрочем, можно ли назвать мышлением процессы, происходящие в океане? Можно ли сказать, что гора это большой камень? Что планета это огромная гора? Пожалуй, и можно так говорить, но ведь новый масштаб величин вводит на сцену новые закономерности и новые обстоятельства.

Эта проблема стала квадратурой круга для нашего времени. Каждый самобытный мыслитель старался внести в сокровищницу соларистики свой вклад; множились теории, утверждающие, что перед нами продукт дегенерации, разложения, наступившего после окончания фазы «интеллектуального расцвета» океана или что океан это по сути паразитическое образование, которое, появившись на свет наряду с другими обитателями планеты, пожрало их всех, превратив их остатки в груду вечной, самоомолаживающейся внеклеточной структуры.

...Я убрал со стола приборы и книги и, разложив на его пластиковой поверхности карту Соларис, вглядывался в нее. У живого океана были свои мели и глубины, а его острова, покрытые пористой минеральной коркой, по-видимому, некогда были его дном. Неужели он регулировал также подъем и опускание горных формаций, погруженных в его лоне? По этому поводу ничего нельзя было сказать. Я смотрел на огромные, раскрашенные различными тонами фиолета и лазури полушария на карте, ощущая, не знаю который раз в жизни, удивление такое же потрясающее, как и то первое, испытанное в те дни, когда я, мальчишка, узнал в школе о существовании Соларис.

Перевел В. КОВАЛЕВСКИЙ