«Вокруг света» 2005 г, №9

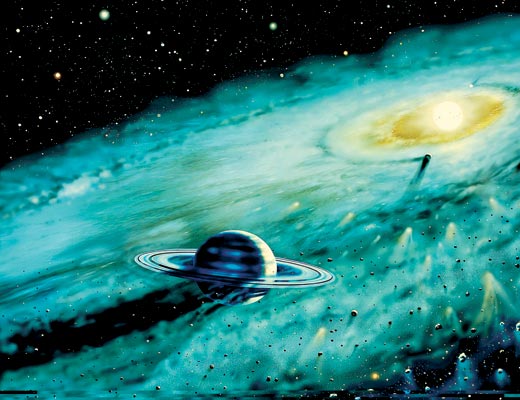

| По массе твердые частички пыли составляют ничтожно малую часть Вселенной, однако именно благодаря межзвездной пыли возникли и продолжают появляться звезды, планеты и люди, изучающие космос и просто любующиеся звездами. Что же это за субстанция такая — космическая пыль? Что заставляет людей снаряжать в космос экспедиции стоимостью в годовой бюджет небольшого государства в надежде всего лишь, а не в твердой уверенности добыть и привезти на Землю хоть крошечную горсточку межзвездной пыли? |

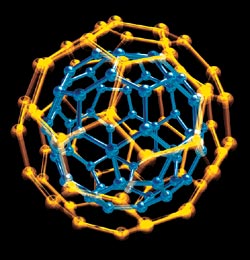

Куда интереснее пыль межзвездная. Отличительная ее особенность — наличие твердого ядра и оболочки. Ядро состоит, по-видимому, в основном из углерода, кремния и металлов. А оболочка — преимущественно из намерзших на поверхность ядра газообразных элементов, закристаллизовавшихся в условиях «глубокой заморозки» межзвездного пространства, а это около 10 кельвинов, водорода и кислорода. Впрочем, бывают в ней примеси молекул и посложнее. Это аммиак, метан и даже многоатомные органические молекулы, которые налипают на пылинку или образуются на ее поверхности во время скитаний. Часть этих веществ, разумеется, улетает с ее поверхности, например, под действием ультрафиолета, но процесс этот обратимый — одни улетают, другие намерзают или синтезируются.

Куда интереснее пыль межзвездная. Отличительная ее особенность — наличие твердого ядра и оболочки. Ядро состоит, по-видимому, в основном из углерода, кремния и металлов. А оболочка — преимущественно из намерзших на поверхность ядра газообразных элементов, закристаллизовавшихся в условиях «глубокой заморозки» межзвездного пространства, а это около 10 кельвинов, водорода и кислорода. Впрочем, бывают в ней примеси молекул и посложнее. Это аммиак, метан и даже многоатомные органические молекулы, которые налипают на пылинку или образуются на ее поверхности во время скитаний. Часть этих веществ, разумеется, улетает с ее поверхности, например, под действием ультрафиолета, но процесс этот обратимый — одни улетают, другие намерзают или синтезируются. Где водится космическая пыль?

Где водится космическая пыль? Что интересно: чем выше плотность облака, тем разнообразнее оно по составу. При этом есть соответствие между плотностью и температурой облака (или отдельных его частей) и теми веществами, молекулы которых там встречаются. С одной стороны, это удобно для изучения облаков: наблюдая за отдельными их компонентами в разных спектральных диапазонах по характерным линиям спектра, например СО, ОН или NH3, можно «заглянуть» в ту или иную его часть. А с другой — данные о составе облака позволяют многое узнать о процессах, в нем происходящих.

Что интересно: чем выше плотность облака, тем разнообразнее оно по составу. При этом есть соответствие между плотностью и температурой облака (или отдельных его частей) и теми веществами, молекулы которых там встречаются. С одной стороны, это удобно для изучения облаков: наблюдая за отдельными их компонентами в разных спектральных диапазонах по характерным линиям спектра, например СО, ОН или NH3, можно «заглянуть» в ту или иную его часть. А с другой — данные о составе облака позволяют многое узнать о процессах, в нем происходящих. Туманные объекты

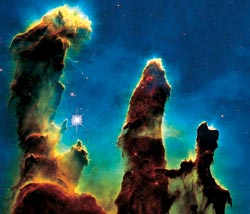

Туманные объекты Сначала туманности астрономов раздражали. Вплоть до середины XIX века обнаруженные туманности рассматривали как досадную помеху, мешавшую наблюдать звезды и искать новые кометы. В 1714 году англичанин Эдмонд Галлей, имя которого носит знаменитая комета, даже составил «черный список» из шести туманностей, дабы те не вводили в заблуждение «ловцов комет», а француз Шарль Мессье расширил этот список до 103 объектов. К счастью, туманностями заинтересовались влюбленный в астрономию музыкант сэр Вильям Гершель, его сестра и сын. Наблюдая небо с помощью построенных своими руками телескопов, они оставили после себя каталог туманностей и звездных скоплений, насчитывающий сведения о 5 079 космических объектах!

Сначала туманности астрономов раздражали. Вплоть до середины XIX века обнаруженные туманности рассматривали как досадную помеху, мешавшую наблюдать звезды и искать новые кометы. В 1714 году англичанин Эдмонд Галлей, имя которого носит знаменитая комета, даже составил «черный список» из шести туманностей, дабы те не вводили в заблуждение «ловцов комет», а француз Шарль Мессье расширил этот список до 103 объектов. К счастью, туманностями заинтересовались влюбленный в астрономию музыкант сэр Вильям Гершель, его сестра и сын. Наблюдая небо с помощью построенных своими руками телескопов, они оставили после себя каталог туманностей и звездных скоплений, насчитывающий сведения о 5 079 космических объектах! Темные туманности — это тоже межзвездные скопления газа и пыли. Но в отличие от светлых газовых туманностей, видных порой даже в сильный бинокль или телескоп, как, например, туманность Ориона, темные туманности свет не испускают, а поглощают. Когда свет звезды проходит сквозь такие туманности, пыль может полностью поглотить его, преобразовав в ИК-излучение, невидимое глазом. Поэтому выглядят такие туманности как беззвездные провалы на небе. В. Гершель называл их «дырами в небе». Возможно, самая эффектная из них — туманность Конская Голова.

Темные туманности — это тоже межзвездные скопления газа и пыли. Но в отличие от светлых газовых туманностей, видных порой даже в сильный бинокль или телескоп, как, например, туманность Ориона, темные туманности свет не испускают, а поглощают. Когда свет звезды проходит сквозь такие туманности, пыль может полностью поглотить его, преобразовав в ИК-излучение, невидимое глазом. Поэтому выглядят такие туманности как беззвездные провалы на небе. В. Гершель называл их «дырами в небе». Возможно, самая эффектная из них — туманность Конская Голова.

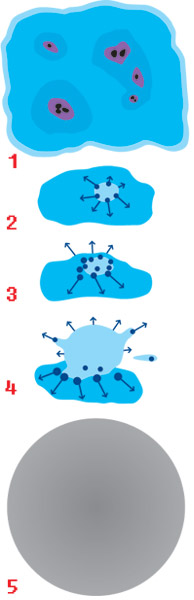

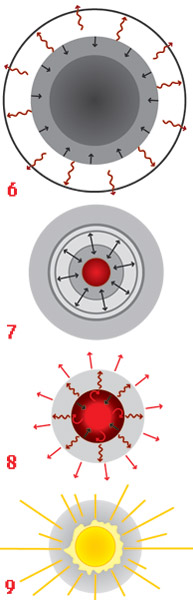

1. Гигантское галактическое молекулярное облако размером 100 парсек, массой 100 000 солнц, температурой 50 К, плотностью 102 частиц/см3. Внутри этого облака имеются крупномасштабные конденсации — диффузные газопылевые туманности (1—10 пк, 10 000 солнц, 20 К, 103 частиц/см3) и мелкие конденсации — газопылевые туманности (до 1пк, 100—1 000 солнц, 20 К, 104 частиц/см3). Внутри последних как раз и находятся сгустки глобулы размером 0,1 пк, массой 1—10 солнц и плотностью 105—106 частиц/см3, где формируются новые звезды

1. Гигантское галактическое молекулярное облако размером 100 парсек, массой 100 000 солнц, температурой 50 К, плотностью 102 частиц/см3. Внутри этого облака имеются крупномасштабные конденсации — диффузные газопылевые туманности (1—10 пк, 10 000 солнц, 20 К, 103 частиц/см3) и мелкие конденсации — газопылевые туманности (до 1пк, 100—1 000 солнц, 20 К, 104 частиц/см3). Внутри последних как раз и находятся сгустки глобулы размером 0,1 пк, массой 1—10 солнц и плотностью 105—106 частиц/см3, где формируются новые звезды