Шельга не раз, впоследствии, припоминал этот случай. Рискуя жизнью, Гарин схватил его за край плаща и боролся с бешеными волнами, покуда они не пронеслись. Шельга оказался висящим за перилами мостика. Легкие его были полны воды. Он тяжело упал на палубу. Матросы подняли его, откачали и унесли в каюту.

Тула же, вскоре, пришел и Гарин, переодетый и веселый. Приказал подать два стаканчика грога и, раскурив трубку, продолжал прерванный разговор.

Шельга рассматривал его насмешливое, тонко очерченное лицо, ловкое, худощавое тело, развалившееся в кожаном кресле, его точные, изящные движения. Странный, противоречивый человек. Бандит, негодяй, темный авантюрист... Но от грога ли, или от перенесенного только что потрясения — Шельге приятно было, что Гарин вот так — сидит перед ним, задрав ногу на колено, и курит, и рассуждает о разных вещах, как будто не трещат бока Аризоны от ударов волн, не проносятся кипящие струи за стеклом иллюминатора, не уносятся, как на качелях, вниз и вверх то Шельга на койке, то Гарин в кресле...

Гарин сильно изменился после Ленинграда, — весь стал уверенный, смеющийся, весь благорасположенный и добродушный, какими только бывают очень умные, убежденные эгоисты. Казалось, вместо крови у него текло дорогое шампанское. Чего только не делает с людьми удача!..

— Зачем вы пропустили удобный случай? — спросил Шельга, — вам до зарезу нужна моя жизнь? Не понимаю.

Гарин закинул голову и засмеялся весело и открыто: — Чудак вы, Шельга... Зачем же я должен поступать логично?.. Я не учитель математики... До чего ведь дожили... Потеха... Простое проявление человечности — и непонятно. Голову ломают: — что, мол, за чорт, какую он выгоду хотел извлечь, когда тащил за волосы утопающего? Да никакой... Чувство симпатии к вам... Человечность... Фють!

— Когда взрывали анилиновые заводы — мало вы были похожи на человека.

— Нет! — крикнул Гарин, — нет! Вы все еще никак не можете выкарабкаться из-под обломков морали... Ах, Шельга, Шельга... Примите слабительного, напейтесь на ночь малины, пропотейте хорошенько... Что это за полочки? — на этой полочке — хорошее, на этой плохое... Я понимаю, — дегустатор: пробует, плюет, жует корочку, — это говорит вино хорошее, это плохое. Но ведь руководится он вкусом, пупырышками на языке. Это реальность. А где ваш дегустатор моральных марок? Каким языком он это пробует?

— Все, что ведет к установлению на земле рабоче-крестьянской власти — хорошо, — проговорил Шельга, — все, что мешает — плохо.

Превосходно, чудно, знаю....Ну, а вам-то до этого какое дело? Кто вы, — крестьянин от сохи, или рабочий с завода? Почему вы их интересы защищаете? Чем вы связаны с Советской республикой? Экономически? Вздор... Я вам предлагаю жалованье в пятьдесят тысяч долларов... Говорю совершенно серьезно. Пойдете?

— Нет, — спокойно сказал Шельга.

— То-то что — нет... Значит — связаны вы не экономически, а идеей, честностью, словом — материей высшего порядка. Но почему у вас там все боятся до смерти этого слова? А что гнало старых партийцев на царскую каторгу?

— Политграмоту, что ли, я вам должен читать?..

— Опять — все насквозь знаю... И даже скажу: правильно, комар носа не подточит... Анализ — в самую точку. Ставка на всемирную революцию, — правильно. Сроки подходят, буржуазия начинает работать под себя... Кол ей в... Ладно. Но революция-то не что иное, как бешеный взрыв идей. Иначе, когда — одна голая экономика, — революция не происходит... Побузят, да и головку повесят, как Пугачевщина... Значит — ведет вас идея... А от нее — вся мораль и запреты. И вы злостный моралист, что я и хотел вам доказать... Хотите мир перевернуть. Расчищаете от мусора экономические законы, взрываете феодальные крепости. Это я оставляю вам. Ладно. Я тоже хочу мир перевернуть, но по-своему. И переверну одной силой моего гения.

— Ого.

— Наперекор всему, заметьте, Шельга. Слушайте, да что же такое человек, в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в ужасе в глиняный шарик земли и летящий с нею в ледяной тьме? Или это — мозг, божественный аппарат для выработки особой таинственной материи мысли, — материи, — один микрон которой вмещает в себя всю вселенную... О, я знаю — настанет время, когда эти человечки, эти мозговые центры оторвутся от земли, слишком тяжелой, слишком будничной и со скоростью невесомых частиц помчатся в мировом пространстве — искать, для заселения, более совершенные миры...

— Конечно, — сказал Шельга, — плавать на яхте, денег — сундуки, можно и не такими еще сказочками утешаться... А вот вы поговорили бы не со мной, а на Путиловском заводе, скажем, — там бы вам показали — какие они на самом деле, эти частицы-то...

— Побили бы?

— Вне всякого сомнения — избили вдребезги за такие разговоры.

Гарин весело засмеялся:

— Так. Значит, вы решительно утверждаете, что каждый человек обязан выбрать себе либо ту, либо эту полочку. А людей междуполочных, внеклассовых, быть не должно?

— Не то, что не должно. Долг не при чем. А таких быть не может, их нет. Все, до последнего деревенского дурачка, должны, в конце концов, прилепиться к двум электромагнитам, одни к плюсу, другие — к минусу. Вы не можете понять — почему я отказываюсь от ваших денег. Хорошо, я возьму, значит, я отлеплюсь от питающей меня среды, от своего электромагнита... А другой полюс меня не примет, отшвырнет... Я повисну с вашими пятидесятью тысячами во внеклассовом пространстве, в пустоте, то-есть вы предлагаете мне смерть...

Гарин уселся глубже, поджал ноги, шибко насасывал трубку. Всегда бледные щеки его зарумянились. Не слушая дальше, он перебил:

— Теперь я вам разовью мою революцию. Да, да, либо ваша, либо моя, другой быть не может. Буржуа будут дорого продавать свою жизнь, вы еще поломаете о них зубы, но музыка их сыграна, они уж в «возрасте сына царствия божия», как говорила моя нянюшка. Так. Первое: стало скучно... Милый друг, для того разве арийская раса проходила через золотые ворота античной культуры, через пиры Ренессанса, чтобы на третьем тысячелетии, истребив сразу тридцать миллионов душ, выродиться в унылых ублюдков? Адская скука разбирает — толкаться среди этих посетителей кино. Второе: значит, землю надо привести в порядок. С точки зрения чистой механики коэффициент полезного действия работы человечества ниже, чем у первой машины Стефенсона. Вы предлагаете передачу всей власти рабочим и крестьянам и плановое хозяйство. Может быть, может быть. Не спорю. Но лично меня, «как такового», это мало устраивает. Что бы я мог взять на себя, например, при этой комбинации? Гм. Комиссариат труда, или какой-нибудь главк по специальности, или вообще — радоваться, как растут зеленые побеги? Я не сантиментален. Нет. Я предлагаю другое устройство. Враг мой, слушайте... Я овладеваю всеми ценностями на земле. Ни одна труба не задымится без моего приказа, ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все подчинено, — вплоть до права дышать, — центру. В центре — я. Мне принадлежит все золото. Я отчеканиваю свой профиль на кружочках с бородкой, в веночке, а на обратной стороне — профиль мадам Ламоль, с цветком для елейности. И надпись по кружочку — РЕКС. Затем, я отбираю «первую тысячу». — скажем, это будет что-нибудь около двух, трех миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем, мы установим — сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры, Здесь также сделаем отбор. Эти будут, — назовем их для вежливости, — трудовиками...

— Ну, разумеется...

— Не забегайте... Хихикать мы будем по окончании разговора... Они не взбунтуются, нет, душечка... Возможность революций будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция, нечто вроде мозговой кастрации. Совершенно незаметно, под нечаянным наркозом... Ну, просто — закружилась голова, — очнулся — он уже раб... Небольшой прокол сквозь черепную кость... Отдельную группу мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения. Затем все остальное придется убрать за ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества по Петру Гарину. Эти опухшие молодцы-кастраты работают и служат безропотно за пищу как лошади. Они не люди, у них нет иной тревоги кроме голода. Они будут счастливы, переваривая пищу. А избранные, патриции, это уже полубожества. Уверяю вас, дружище, это и есть самый настоящий золотой век, о котором мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки земли от лишнего населения сгладится очень скоро. Зато какие перспективы для гения. Земля превращается в райский сад. Рождение регулируется. Производится отбор лучших. Борьбы за существование нет — она — в туманах варварского прошлого. Вырабатывается красивая и утонченная раса, — новые органы мышления и чувств. Покуда коммунизм будет волочь на себе все человечество на вершины культуры, я это сделаю в десять лет... К чорту, — скорее, чем в десять лет... Для немногих... Но дело не в числе...

— Фашистский утопизм, это довольно любопытно, — сказал Шельга.

— Миленький, не утопия — вот в чем весь курьез. Если ветер не переменится, завтра мы будем уже на острове. В ближайшую неделю вы поймете, что я не шучу. Увидите любопытные и неожиданные вещи.

— С чего же начнете-то? Деньги с бородкой чеканить?

— Ишь ты, как эта бородка вас задела: — моралист! Нет. Я начну с обороны. Укреплять остров. На меня, разумеется, будут стараться напасть. И одновременно — бешеным ходом пробиваться сквозь оливиновый пояс. Первая угроза миру будет: обесценивание золотого запаса Америки, угроза валюте. Я смогу добывать золото в любом количестве, заметьте. Затем перейду в наступление. Будет война, — страшнее четырнадцатого года. Теперь — инфракрасный луч против газов. Моя победа обеспечена. Затем — классификация населения, отбор и чистка. Милый друг, мы с вами согласны в одном, — мир нужно перевернуть: стало скучно. И переверну его я. Вы знаете, этот болван Роллинг начинает в меня верить... Да, да... Вчера мы с ним беседовали... Представьте, что он мне сказал, что я фашист, — и я шире беру, чем сам Муссолини.

Гарин снова расхохотался. Шельга закрыл глаза. Игра, начатая на бульваре Профсоюзов, разворачивалась в серьезную партию. Он лежал и думал. Оставался опасный, но единственный ход, который только и мог привести к победе. «Ладно, так тому и быть». Он сел, потянулся за папиросами. Гарин с усмешкой наблюдал за ним.

— Решили?

— Да, решил.

— Великолепно. Я раскрываю карты. Вы мне нужны, как кремень для огнива, Шельга. Я окружен зверьем. Но мое дело требует больших взлетов фантазии. Мы будем бешено ссориться, но я добьюсь, что вы будете работать со мной. Хотя бы в первой половине, когда будем бить Роллингов... Кстати, предупреждаю, — бойтесь Роллинга, он упрям и если решил вас убить — убьет.

— Меня удивляло, почему вы его до сих пор еще не скормили акулам.

— Мне нужен заложник... Но, во всяком случае, он не попадет в список «первой тысячи»...

Шельга помолчал. Спросил спокойно:

— Сифилиса у вас не было, Гарин?

— Представьте — не было. Мне тоже иногда думалось, — все ли в порядке у меня в черепушке... Ходил даже к врачу. Рефлексы повышены, только. Ну, идем ужинать.

Грозовые тучи утонули на северо-востоке. Синий океан был необъятно ласков. Спины волн сверкали стеклом. Гнались дельфины за водяным следом яхты, перегоняя, кувыркались, мокрые и веселые. Гортанно кричали большие чайки, плывя над парусами. Вдали из океана поднимались голубоватые, как мираж, очертания скалистого острова.

Сверху, — в бочке, — матрос крикнул: «земля». И стоявшие на палубе вздрогнули. Это была земля неведомого будущего. Она была похожа на длинное облачко, лежащее на горизонте. К нему весело несли Аризону снежные полные ветра паруса.

Матросы мыли палубу, шлепая босыми ногами. Древнее солнце пылало в бездонных просторах неба и океана. Гарин с глазами, обведенными тенью, пощипывая бородку, силился проникнуть в пелену будущего, окутавшую остров. Ведь то, что мы называем: оно будет, — с высоты времени, — оно есть. Свиток истории развернут и позади и впереди человека. О, если бы знать...

В далеких перспективах линий Васильевского острова пылал осенний закат. Багровым и мрачным светом были озарены баржи с дровами, буксиры, лодки рыбаков, дымы, запутавшиеся между решетчатыми кранами эллингов. Пожаром горели стекла пустынных дворцов, как будто во всех этажах зажжены потешные огни и тени прошлого стоят у окон, чужие, забытые, и дивятся.

На набережной по гранитным плитам, мимо причалов, гуляли девицы с матросами. Проходили просмоленные штурмана, щеголеватые капитаны с золотыми нашивками на рукаве. Сидели бабы, в корзинке — семечки, яблоки, булки. Выделывал ногами сложные фигуры пьяный человек, бормоча про какую-то обиду. Звенели трамваи. И все это в закатном свете казалось замедленным, почти неподвижным.

С запада, из-за дымов, по лилово-черной Неве подходил корабль. Он заревел, приветствуя Ленинград и конец пути. Огни его иллюминаторов озарили колонны Горного института, Морского училища, лица гуляющих, и он стал ошвартовываться у пловучей красной с белыми колонками таможни.

Это был один из пароходов Дерутры из Штеттина. Началась обычная суета досмотра. Отвратительное чувство, когда окончен четырехдневный путь и от набережной, от гранитных плит, прочных и покойных, отделяет всего шаг по сходням. А тут — паспорта, чемоданы, ожидание.

Пассажир первого класса, смуглый, злой, широкоскулый человек, по паспорту — агент французского общества «Сосьете Аноним Металлуржик», стоял у борта, равнодушный к суете. Он глядел на город, медленно утопающий в сумерках. Еще остался свет на куполе Исакия да на золотых иглах Адмиралтейства, Инженерного замка и Петропавловского собора. Казалось этот шпиль, пронзающий небо, задуман был Петром, как меч грозящий на морском рубеже России. Два столетия грозил он Востоку и Западу. Шли часы и куранты играли торжественно «Коль славен наш господь в Сионе». По древнему скифскому обычаю золотой меч возвышался над гробами императоров. Над заживо погребенными в равелинах.

Злой человек вытянул даже шею, глядя на иглу собора. Казалось, он был потрясен и взволнован, как путник, увидевший после многолетней разлуки кровлю родного дома. И вот, по темной Неве от крепости долетел торжественный звон: на Петропавловском соборе, где догорал свет на узком мече, над могилами императоров куранты играли Интернационал.

Человек стиснул перила, горло его издало звук, похожий на хрип, или рычание. Он медленно моргнул. Повернулся спиной к крепости. Вскоре ему пришлось сойти с борта в таможню. Он шел, опустив голову. Когда его спросили об имени, он ответил отрывисто:

— Леви́.

Затем, уже ночью, положив клетчатый плед на плечо, с небольшим чемоданчиком, он сошел на набережную Васильевского острова. Не было уже ни гуляющих, ни баб с булками. Сияли осенние звезды. Он выпрямился с долго сдерживаемым вздохом. Оглянул спящие дома, пароход, на котором горели два огня на мачтах да тихо постукивал мотор динамо, и зашагал к мосту.

Какой-то очень высокий человек, в парусиновой блузе, медленно шел навстречу. Минуя, взглянул в лицо, прошептал: «Батюшки». И, вдруг, громко спросил вдогонку:

— Волшин, Александр Иванович?

Человек, назвавший себя в таможне Артуром Леви, споткнулся, но, не оборачиваясь, еще шибче побежал к мосту.

Иван Гусев жил вместе с Тарашкиным, был ему не то сыном, не то младшим братом. Тарашкин учил его грамоте и уму-разуму, обещался к сентябрю подготовить на первую ступень. Мальчишка оказался до того «вострый», славный и охотливый, — сердце радовалось.

По вечерам напьются чаю с ситником и чайной колбасой, которую Иван ел с кожурой, потому что любил ее до смерти, Тарашкин закурит «Пачку», взъерошит волосы и начинается разговор.

— Говорится: ученье — свет, неученье — тьма. А бывает: учишь, а он дурак. Понял, Иван?

— Как же, понял, Василий Иванович.

— Поэтому твоя задача — стать полезным членом коллектива.

— Чего?

— Ну, вот, и дурак, не понимаешь. Что такое Советский Союз? Прежде, когда ты еще цыцку сосал, назывался он Российской империей. Страна была богатейшая, но в высшей степени отсталая. Держалась одним бряцанием оружия. Ладно, хорошо. Империю мы упразднили, теперь — вся власть у трудящих. И в смысле социальных и политических форм — Союз — страна передовая. Но, что касается экономики, — в высшей степени отсталая. И лодырей, лентяев, жулья, хулиганов у нас — сколько хочешь, столько и наберешь. Значит...

Тут Тарашкин обычно ставил перед собой черноватый палец с толстым ногтем и начинал глядеть на него, глядел и Иван, с почтением...

— Значит, мы находимся в громадной и постоянной опасности, так как окружены со всех сторон враждебными соседями с несравненно развитыми противу нас индустриальными формами...

— Василий Иванович, вы как-нибудь понятнее.

— Не могу. А ты слушай, не перебивай мое течение мыслей, все равно когда-нибудь поймешь... Опасность нам грозит в смысле потери национальности и в смысле потери завоеваний революции. Словом, буржуазные государства стремятся превратить нас в колонию вроде африканской...

Ивана всегда пробирал мороз по коже при этих словах. Тарашкин учил:

— ...Поэтому должен ты в первую голову заботиться о повышении матерьяльной культуры в Советском государстве. Иначе, неумолимый закон экономики тебя пожрет... Другой, — восемь часов отбарабанил на заводе, и он мажет себе морду пивом, или хлебной, валяется, как свинья, на улице... Этот разве не будущий колонист, я спрашиваю? А жена его тащит на барахолку последнее тряпье. Я сам люблю, может быть, выпить, но с достоинством. Заруби, Ванька, на носу, — во сне помни, — не сознательный, значит, враг своему государству, вот как теперь вопрос обострен. В этом пальце и в нем должна быть сознательность, — иначе, как же я смогу поднять качество производства? Косы в деревню у Австрии покупаем. Это не стыдно? За полторы тысячи лет, — земледельческая страна, — косы делать не научились. Из-за этих кос среди ночи у меня делается неврастения, несмотря на физкультуру. И ты, мальчишка, кровавыми слезами должен плакать, — почему ты сейчас не в состоянии хорошей косы сковать...

Часто, в конце разговора Тарашкин расстраивался. Затем Иван читал какое-нибудь место из политграмоты. Убирали посуду. Ложились спать.

Гребной сезон кончался. Ловили каждый солнечный день, выпивали глазами до конца каждый осенний закат на взморье. Клуб сворачивался на зимовку.

У калитки клуба стоял смуглый, очень хорошо одетый гражданин и тростью ковырял землю. Он поднял голову и так странно поглядел на подходивших Тарашкина и Ивана, что Тарашкин ощетинился, Иван прижался к нему. Человек сказал:

— Я жду здесь с утра. Этот мальчик и есть Иван Гусев?

— А вам какое дело? — засопев, спросил Тарашкин.

— Виноват, прежде всего — вежливость, товарищ. Моя фамилия Артур Леви.

Он вынул из бокового карманчика картонажик, развернул перед носом у Тарашкина:

— Я агент политической охраны при Советском посольстве в Париже. Вас это устраивает, товарищ?

Тарашкин проворчал неопределенное. Артур Леви достал из бумажника фотографию, взятую Гариным из бумажника Шельги.

— Вы можете подтвердить, что снимок сделан именно с этого мальчика?

Тарашкину пришлось согласиться. Иван попытался-было улизнуть, но Артур Леви жестко взял его за плечо:

— Фотографию мне передал Шельга. Я имею секретное поручение отвезти мальчика в Благовещенск. В случае сопротивления должен его арестовать. Вы намерены подчиниться?

— Мандат? — спросил Тарашкин.

Артур Леви показал мандат с бланком Советского посольства в Париже, со всеми подписями и печатями. Тарашкин долго читал его. Вздохнув, сложил вчетверо:

— Чорт его разберет. — Так, будто бы, все правильно. А может — я бы мог вместо него поехать? Мальчишке учиться надо...

Артур Леви зубасто и зло усмехнулся:

— Не бойтесь. Мальчику со мной будет не плохо. Затем, советую не болтать и не распространяться, потому что это дело секретнейшее и касается государственной обороны. Идем, мальчик.

Тарашкин наказал Ивану посылать вести с дороги. Тревога его немного улеглась, когда он получил из Челябинска открытку:

«Дорогой товарищ Тарашкин, слава труду — едем мы ничего себе, в первом классе. Пища хорошая, а также обращение. В Москве мне Артур Артурович купил картуз новый, пиджак на вате и сапоги. Одно, — скука заедает: Артур Артурыч цельный день молчит, да курит. Между прочим, в Самаре на вокзале встретил я одного беспризорного, бывшего товарища. Я ему дал, извините, ваш адрес, наверно приедет, ждите. С товарищеским приветом. Иван Гусев».

Второе письмо было из Иркутска в том же роде. И почти одновременно пришла телеграмма от Артура Леви из Благовещенска: «Мальчик здоров. Все в порядке».

«Сосьете Аноним Металлуржик» (С. А. М.) вело переговоры о концессии на разработку молибдена в бассейне реки Олекмы, где этот редкий и драгоценный по свойствам металл находился в изобилии.

Александр Иванович Волшин, представленный, еще в Париже, с наилучшими рекомендациями директорам С. А. М., был назначен агентом общества и выехал в Россию с документами и полномочиями на имя Артура Леви, что было найдено более удобным, чем его эмигрантское имя.

Через него велась вся переписка. С. А, М. шло в переговорах с Советским правительством на самые широкие уступки, — таковы были секретные директивы Роллинга, стоявшего за спиной С. А. М. Но ни директора, ни даже Роллинг не знали скрытых целей этой, придуманной Гариным, концессии.

В сентябре Волшин получил право разведки и вышел из Благовещенска на Олекму с инструментами, вьючными лошадьми, техниками и рабочими из сибиряков-искателей золота и приключений. Партию вел Иван Гусев.

Шли большую часть пути на барках, день и ночь. Трудны были переходы через пороги, на них потеряли барку и двоих людей. Это было в том месте, где сжатая отвесными стенами, река с бешеным ревом плясала на гранитных камнях. Трупы обоих рабочих были выброшены верст за десять, расплющенные и изорванные. В другом месте пришлось бросить барки, втаскивать веревками людей и лошадей на крутые скалы, и ниже по роке рубить плоты. Люди роптали. Волшин был неумолим. Он не жалел людей, но хорошо платил за каждую мелочь.

Однажды Иван Гусев закричал, указывая на красноватый обрыв в том месте, где река круто загибалась:

— Артур Артурович, вот он!

На отвесной скале, высоко над водой, было высечено изображение воина, полустертое временем.

На фотографии Шельги, снятой со спины Ивана, этим рисунком начиналась надпись чернильным карандашем.

Изображение было высечено смелым резцом, — усатый воин в латах, в шлеме, видимо — бронзовом, с луком и стрелой в руках. Неведомый народ оставил память о себе на скалистых берегах сибирских рек, — от Урала до Тихого океана, от границ Китая до тундры. Какая цель была в этих рисунках, что они изображали? Погибших ли героев, величие царей, или колдовское заклятие места? Или, быть может, служили указанием россыпей золота, источников мертвой (мышьяковистой) и живой (радиоактивной) воды, или скрытого в земле камня алатырь, целящего и убивающего все живое?

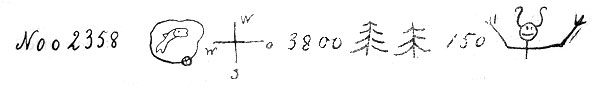

Плоты причалили к берегу. Лошади, инструменты и провиант были выгружены. Далее по надписи чернильным карандашей следовало:

То-есть: от воина на берегу Олекмы итти на северо-восток-восток 2.358 сажен до озера. От юго-юго-восточного конца озера — 3.800 сажен до двух елей, и от них в том же направлении сто пятьдесят сажен до камня с изображением шайтана.

Эти места Иван знал хорошо, — ему не раз приводилось пробираться из стана на Олекму. Он сказал, что, если завтра, чуть свет, тронуться, — к ночи надо быть на месте. Так было и решено. Весь день перепаковывали вьюки. Дали людям отдохнуть, и на рассвете пошли от берегов Олекмы вглубь тайги. Близ озера началась топь. Пришлось рубить ельник, гатить дорогу. За час едва проходили сотню сажен. Лошади проваливались, их вытаскивали за хвост и голову на возжах. Один из техников, не слушая предостережений, пошел прямиком через ядовито-зеленую лужайку, ему кричали, — вернись, пропадешь! Видели, как он попятился, — зеленая полянка заходила под ним, он вдруг провалился по пояс, позвал: тону! — и ушел в бездонное, «окно», зеленая ряска сомкнулась над его головой.

Это была самая тяжелая часть пути. Она окончилась у двух тысячелетних елей. Они стояли на кремнистом бугре, задевая вершинами за тучи. Здесь сделали привал, подсчитали потери. Волшин, во все время пути не отнимавший руки от кобуры маузера, потребовал: — вперед, ужинать будем на месте! Измученные люди и лошади побрели через непролазный лес, загроможденный странной формы осколками скал. Деревья здесь были необыкновенной высоты, В папоротнике лошади скрывались с головой.

Наступали сумерки. Пошла крупа. Волшин велел жечь смолье, чтобы освещать дорогу. Наткнулись на кости, — оказалось — человеческие. Красноватые стволы, поднимающиеся во мрак, мшистые камни и мрачный шум вершин навевали ужас на уставших людей.

Наконец, совсем в стороне, не туда, куда шли, послышался звонкий голос Ивана:

— Сюда, сюда, товарищи, вон он — Шайтан-камень. Когда вышли на опушку, где бил ветер, — Иван стал кричать:

— Э-ээээй...

Весь этот день дул северный ветер, ползли серые тучи низко над лесом. Печально шумели стосаженные сосны, гнулись темные вершины кедров, трепались, облетая, ветви лиственниц. Сыпало крупой из туч, сеяло ледяным дождем. Тайга была пустынна. На тысячи верст шумела хвоя над болотами, над каменистыми сопками. С каждым днем студенее, страшнее дышал север с беспросветного неба.

Казалось — ничего, кроме важного шума вершин, смертного свиста ветра, — не услышишь в этой пустыне. Птицы улетели, зверь ушел, попрятался. Человек разве бы только за смертью забрел в эти места.

Но человек появился. Он был в рыжей рваной дохе, низко подпоясанной лыком, в разбухших от дождя пимах. Седые мокрые космы падали на плечи. Он с трудом передвигался, опираясь на ружье. Его лицо было воспаленное с багровыми язвами на месте бороды. Веки выворочены, нос изъеден. Он огибал косогор, скрываясь иногда за корневищами. Останавливался, согнувшись и начинал посвистывать:

— Фють, Машка, Машка, Машка... Фють...

Обогнув косогор, он спустился на тропинку. Она вела к широкой поляне, где торчало множество пней. Стена гигантских сосен замыкала ее с трех сторон. Качались вершины. Задевая за них, шли гряды туч. Сыпало крупой. Человек казался не больше муравья перед колоннадой обступившего леса.

Близ опушки, где бежал ручей, виднелись три низких сруба, крытые землей, правее — колья и жерди, перепутанные лыком, — должно быть изгородь для скота. По всей поляне, между пнями и срубами, ломался мокрый бурьян. Человек оглядывался, всматривался. Опять — посвистел, позвал. Из бурьяна поднялась голова лесного козла с обрывком веревки на вытертой шее. Человек поднял ружье, но козел снова скрылся в бурьяне. Человек зарычал, опустился на камень. Ружье дрожало у него между колен, он уронил голову. Долго спустя, опять стал звать:

— Машка, Машка...

Мутные глаза его в вывороченных веках глядели на то место, где на открытой стороне поляны торчал гигантским зубом странного вида камень. У его подножья тянулся бревенчатый сарай. Стены его покосились, провалилась местами земляная крыша, высокую железную трубу раскачивал ветер. Бугры, канавы, отвалы глины и щебня, остатки шурфов и креплений окружали это запустение.

Там, в сарае лежало свыше тысячи пудов обогащенной радиевой руды. Из нее можно было извлечь, по скромному подсчету, около 80 килограмм чистого радия, т.-е. количество в 80 раз большее, чем на всем земном шаре, — сокровище, по крайней мере, в четверть миллиарда рублей золотом.

Это было добыто кучкой хищников. У подножия Шайтан-камня находились огромные залежи этого редчайшего металла, распределяемого крупинками по лабораториям. При серьезной добыче его можно было извлекать отсюда тоннами. Это значило — переворот в медицине, физике, технике и, быть может, быстрое наступление той великой эпохи, когда разрешена будет тайна тайн материи — атомный распад.

Старик с вывороченными веками глядел, как ветер и дождь разрушают крышу над сараем. Еще недолго и крыша рухнет, стены сгниют и обвалятся и никто никогда не узнает, что покоится под кучами глины и щебня. Шесть лет в зной и в лютую стужу он добывал из-под земли сокровище. Своими руками вырубил поляну, поставил срубы, устроил лабораторию для обогащения руды. Семь человек товарищей сгнили заживо, сожженные радием. Восьмой, мальчишка, был послан за тысячи верст в Европейскую Россию разыскивать Гарина и пропал. Тому уже года два.

Старик, сказочный богач, не мог теперь даже починить крыши над сараем, — и сил нет, и нечем. Осталось, — глядеть, как гибнут надежды. И глядеть не долго. Последней надеждой был ручной козел, — его старик готовил на зиму, — было рассчитано: по четверть фунта в день козлиного сушеного мяса с лепешками из толченых кедровых орехов, — хватило бы до весны. Старик думал еще поправиться от радиевых ожогов. В сущности, лет ему было немного, всего за сорок, но страшные альфа— и гамма-лучи разрушили его, и последним ударом была история с козлом, когда проклятое животное перетерло веревку и удрало из клети.

Старик снял тогда со стены ружье, — в нем забит был последний заряд, береженый на особо важный случай. Но хитрый козел не давал подойти близко, и старик ходил за ним и звал, зная, что это — смерть.

Темнели гряды туч, злее шумел ветер, раскачивая огромные сосны. Наступал вечер. Сжималось сердце, — никакими испытаниями не отучить его тосковать по милым человеческим лицам, сидящим в долгие сумерки у огня печи. Ни огня, ни друзей. Пустыня.

Старик повернул голову и глядел на стену шумящего леса. Оттуда надвигался мрак. Снежная крупа секла лицо, больные веки.

— Машка, Машка, — позвал старик.

Понимай козел по-человечески, быть может они бы и договорились: есть его старик не станет, а проживут как-нибудь зиму вместе, скоротают, — вдвоем не так жутко.

К весне он непременно поправится, — только не подходить близко к сараю, откуда со скоростью десяти тысяч верст в секунду уносятся в мировое пространство мириады частиц распадающегося металла. Летом наберет орехов, напечет лепешек и уйдет отсюда. Ползком, на карачках, а дотащится к людям. Хорошо служить дворником, вот это хорошо, — где-нибудь на тихом месте. Сиживать в сумерки у ворот, глядеть, как проходят люди. Эх, сокровище, миллиарды, вздорные мечтания, — будьте прокляты...

Старик с трудом поднялся, — болели суставы, прилипала одежда к язвам. Побрел по тропинке к зимовищу... Внезапно он остановился. Показалось, будто за шумом ветра донеслись человеческие голоса. Он долго стоял, стараясь тише дышать, чтобы не свистело в груди.

- Э-ээээй! — долетел голос со стороны Шайтан-камня.

Старик ахнул. Глаза залило слезами, в разинутый рот било крупой. Но ни леса уже, ни камня не было видно. В быстро опустившихся сумерках одни пни белели поблизости.

— Э-ээээй, Манцев! — звал, срываемый ветром, детский голос, детский голос. И, вот, справа, слева — принялись кричать, звать:

— Э-ээээй!.. Где вы там?.. Манцев!.. Живы?..

У старика тряслась голова. Он разводил руками и повторял беззвучно:

— Да, да, я жив... Это я, Манцев...

Близко к нему из бурьяна подошел козел и, поворачивая аккуратно головку с наставленными ушами, тревожно прислушивался к странным голосам, потревожившим пустыню.

Прокопченные бревна зимовища никогда еще не видали такого великолепия. В каменке пылал огонь под самую крышу, кипели котлы. Входили и выходили громогласные люди, внося и распаковывая вьюки. Ржали непоенные лошади за порогом.

Из вьюков вынимали новенькие одеяла. Блестели инструменты и оружие. Дивно пахло мукой и свиным салом. В один котел бросили чай и ароматом наполнилось зимовище. Потрясенный всем этим Манцев молча сидел на нарах. Кто-то крепкий, бородатый, подал ему кружку с чаем и кусок сахару:

— Погрейся, старичок,

И, когда он хлебнул давно забытого напитка, ощутил острую сладость сахара, — тело его сотряслось, через вывороченные веки потекли слезы. Перед ним остановился Иван Гусев, — мальчишка вырос, не узнать. Сморщил нос, — жалко было глядеть на старика.

— Николай Христофорович, узнали меня? (Манцев молча покивал.) А я бы вас не признал. Седой стали, страшный. А другие что — померли? (Манцев покивал.) А помните — как грозились, — если я Петра Петровича не найду, — живым мне не быть. А ведь я его не нашел. Я не через то его не искал, что хотел вас обмануть, а через то, что я теперь сознательный. А вы хотели меня в темноте держать. Только я на вас не сержусь, Николай Христофорович.

Иван принес еще чаю, сел на корточки перед Манцевым и рассказал, как приютил его в Ленинграде Тарашкин, как увидал у него надпись на спине, и он не хотел показывать, но ему растолковали, что первая обязанность каждого гражданина перед государством, а вторая, только, — если кому дал слово.

— Так что, Николай Христофорович, я не бесчестный.

— Слушай, — спросил Манцев, наклонившись к нему, — кого ты сюда привел, кто они?

— Это, Николай Христофорович, концессия, будьте покойны, государство с этого получает большую выгоду. Начальник — вон — Артур Артурович. А мне выдан мандат, — способствовать ему всеми силами. Я, вроде, как представитель здесь Советского правительства...

Покуда он рассказывал, у Манцева высохли слезы. Глаза его, еще молодые на изуродованном лице, разгорались злобой. Он промолчал. Иван принес ему папиросочку:

— Так что, кроме классовой вражды, я к вам ничего такого не питаю, Николай Христофорович.,.

Он степенно зевнул и полез на нары спать. Рабочие — кто еще докуривал, кто уже спал, приткнувшись на вьюках. Манцев заметил, что Артур Леви смотрит на него пристально. У него засвистело в легких.

— По какому праву пришли хозяйничать на мою заявку? — проговорил он с трудом.

Артур Леви ответил спокойно:

— Это не ваша заявка.

С минуту Манцев ничего не видел. Сполз с нар. Подошел к этому франту в великолепных желтых сапогах, в драповом френче, в куньей шапке:

— Нет, господин Леви, это моя заявка.

Лени с усмешкой (крепкие зубы на злом загорелом лице) оглянулся, — все спали. Он сказал тихо:

— Заявка у Шайтан-камня сделана в 21 году на имя инженера Гарина. Я его полномочный представитель. Если вы хотите получить свою долю, если, вообще, хотите жить, — помалкивайте.

Манцев схватил Волшина за плечи. Изъеденное болячками лицо его все задрожало от радости, беззубый рот всхлипывал, норовил — лезть целоваться. Волшин резко отстранился:

— Идем. Поговорим.

Они вышли из зимовища в бушевавшую ночь. Стали за ветром. Волшин спросил:

— Сколько у вас добыто радия?

— Не менее восьмидесяти килограмм.

— Сколько? Вы не сошли с ума?

— Да, да. Это трудно себе даже и представить, Артур Артурович. У меня все внутри сожжено проклятыми лучами, — печень, кишки, легкие... Семь человек погибло, — все, кто работал в лаборатории. Я скрывал от них опасность. Они думали, что больны цынгой. У них мясо отваливалось от костей, — вот как они умирали. Они хотели меня убить, но я был здоровее всех... Я давно уже не подхожу близко к сараю. Там теперь чорт знает, что происходит... В массе радия начали образовываться новые элементы, — продукты распада эманации. Была одна ночь, — я чуть не сошел с ума: весь сарай начал светиться фосфорным светом. Потом над крышей образовалось круглое светящееся облако. Отделилось и поплыло над землей. Ветер погнал его к лесу, оно разорвалось с громовым ударом... Да, вот еще что, — с вами пришел мальчик, Иван. Вы его не подпускайте к сараю, и сами не подходите близко без надобности. Все, кто там будет работать, — погибнут...

— Руководство дальнейшими работами я поручаю вам, — сказал Волшин, — мне придется вернуться в Благовещенск, наладить транспорт,

— Когда думаете начать вывозить руду?

— Немедленно.

— Но через неделю дороги станут непроходимыми. — А зимой не пробраться через тайгу и горы...

— Безразлично. Гарин предполагает перевозить руду на воздушных кораблях...

— Как?

— Э, батенька, вы не знаете, что такое теперь Петр Петрович Гарин. Играет миллиардами. Свой флот. Свои воздушные корабли. Недавно объявил всем, всем по радио, что он считает себя суверенным владетелем какого-то, — чорт его знает, — острова в Тихом океане. Какой-то у него там ультракрасный луч... Все газеты об этом кричат... Вы не тряситесь, я правду говорю...

— Гарин, Гарин, — повторил несколько раз Манцев с душераздирающей укоризной, — ближайший друг... Вместе голодали... Я его от сыпняка выходил... Строили сумасшедшие планы... Слушайте... Ведь это я, это я навел его на идею гиперболоида... Я ему и про остров в Тихом океане говорил... Сделал, сделал все по-моему... Он ловкач, понимаете... Краснобай шикарный... Он сгноил меня в этой проклятой тайге... Что я теперь возьму от жизни, — постель, да врача? На дирижаблях хочет увезти мой радий.. Пусть он сначала мне в ноги поклонится... Обокрал мой мозг... Мою удачу...

Манцев дрожал всем телом. Между сжатыми тубами его лопались пузыри слюньев.

— Это вы уже с ним сами объяснитесь при свидании, — сказал Волшин, — а теперь вот план работ: надо расчистить от пней всю поляну, приготовить аэродром, причалы для воздушных кораблей, ангары, бараки... Людей вы пока не подпускайте к радию; чтобы они раньше времени не заболели. Затем, если позволит время, я вернусь с материалами, чтобы поставить здесь радиостанцию... Думаю, — месяца через полтора-два корабли приплывут...

— Первым на корабль сяду я... Понимаете, я, я, я! — бабьим голосом закричал Манцев, — так ему и заявите... Заведывать работами пусть пришлет инженеров, чорта, дьявола... Но я улечу... Мне нужна чистая постель, дорогой табак, вино... Я хочу каждый день мыться в ванне. Я хочу всего... Я слишком много страдал...

Гарин послал в газеты Старого и Нового Света уведомление о том, что им, Пьером Гарри, занят в Тихом океане, под 130° з. д. и 24° ю. ш., остров площадью в 75 квадратных километров с прилежащими островками и мелями, что этот остров он считает своим владением и готов до последней капли крови защищать права своей суверенности.

Впечатление от этого получилось смехотворное. Островишко в южных широтах Тихого океана был необитаем, ничем, кроме удивительной живописности, не отличался. Даже произошла путаница, — кому, собственно, он принадлежит: Америке, Голландки или Испании? С американцами долго спорить не приходилось, — поворчали и отступились.

Остров не стоил того угля, который нужно было затратить, чтобы доплыть к нему, но принцип прежде всего, и из Сан-Франциско вышел стационер, чтобы арестовать этого Пьера Гарри и на острове поставить на вечные времена железную мачту с прорезиненным звездным флагом Соединенных Штатов.

Стационер ушел. Гарин попал в моду изо всего этого: появился фокстротт «Бедный Гарри», где говорилось о том, как маленький бедный Пьер Гарри полюбил креолку, и так ее полюбил, что захотел сделать ее королевой. Он увез ее на маленький остров, и там они танцевали фокстротт, король с королевой вдвоем. И королева просила: — бедный Гарри, я хочу завтракать, я голодна. В ответ Гарри только вздыхал и продолжал танцовать, — увы, кроме раковин и цветов у него ничего не было. Но вот, пришел военный корабль. Красавец капитан предложил королеве руку и повел ее к великолепному завтраку. Королева смеялась и кушала. А бедному Гарри оставалось только вздыхать... И так далее...

Словом, все это были шуточки. Дней через десять пришло радио от капитана стационера:

«Стою в виду острова. Высадиться не пришлось, так как получил предупреждение, что остров укреплен. Послал ультиматум Пьеру Гарри, называющему себя владельцем острова. Срок завтра в семь утра. После чего открываю бомбардировку».

Это было уже забавно, — бедный Гарри, сошедший с ума от любви. Но ни на завтра, ни в ближайшие дни никаких известий со стационера получено не было. На посланный запрос он не отвечал. Ого! Кое-кто нахмурил брови в военном министерстве.

Затем, в газетах появилось дьявольски сенсационное интервью с Мак Линнеем. Он утверждал, что Пьер Гарри никто иной, как известный русский авантюрист, инженер Гарин, с которым связаны слухи о целом ряде преступлений, в том числе о загадочном убийстве в Вилль Давре близ Парижа. История с захватом острова тем более удивляет Мак Линнея, что на борту яхты, доставившей на остров Гарина и его любовницу, находился никто иной, как сам Роллинг, глава и распорядитель треста «Анилин Роллинг». На его средства были произведены огромные закупки в Америке и Европе и зафрахтованы корабли для перевозки материалов на остров. Пока все происходило в законном порядке, — Мак Линней молчал. Но сейчас он утверждает, что отличительная черта химического короля, Роллинга, это — высокая лойяльность перед законом. Поэтому несомненно, что наглый захват острова сделан вне воли Роллинга, и доказывает только, что Роллинг содержится в плену на острове и что миллиардером пользуются в целях неслыханного шантажа.

Тут уже шуточки кончались. Попирался не принцип, но святое святых. Агенты полиции рассыпались по стране и собрали сведения о покупках Гарина за август месяц. Получились ошеломляющие цифры расходов. В то же время военное министерство напрасно разыскивало стационер, — он исчез. И ко всему было опубликовано описание взрыва анилиновых заводов свидетелем катастрофы русским ученым Хлыновым.

Начинался скандал. Действительно, под носом у правительства какой-то авантюрист произвел колоссальные военные закупки, аннексировал остров, лишил свободы величайшего из граждан Америки, утопил стационер, и, ко всему, это — был безнравственный негодяй, массовый убийца, гнусный изверг.

Телеграф принес ошеломляющее известие: четыре полужестких дирижабля, новейшего типа, пролетели над Гавайскими островами, опустились в порте Гило, взяли бензин и воду; проплыли над Курильскими островами; снизились над Сахалином, в порте Александровском взяли бензин и воду; после чего исчезли над сибирской тайгой. На всех четырех кораблях были заметны буквы П. и Г...

Тогда всем все стало ясно: Гарин — московский агент. Вот тебе и «бедный Гарри». Палата вотировала самые решительные меры. Флот из восьми линейных крейсеров, вооруженных по образцу 1926 года, вышел к Острову Негодяев, как его теперь называли в прессе.

В тот же день радиостанции всего мира приняли коротковолную телеграмму, чудовищную по наглости и дурному стилю:

«Алло! Говорит станция Золотого Острова, именуемого по неосведомленности Островом Негодяев. Алло! Пьер Гарри искренно советует правительствам всех государств не совать носа в его внутренние дела. Пьер Гарри не хочет войны, но будет обороняться, и всякий военный корабль или флот, вошедший в воды Золотого Острова, будет подвергнут участи американского стационера, пущенного ко дну менее чем в пятнадцать секунд. Пьер Гарри искренно советует всему населению земшара бросить политику и беззаботно танцевать фокстротт его имени».

Перегнувшись через окно аллюминиевой гондолы, Зоя глядела в бинокль. Дирижабль еле двигался, описывая круг в лучезарном небе. Под ним на глубине тысячи метров расстилался на необъятную ширину прозрачный сине-зеленый океан. В центре его лежал остров неправильной формы. Сверху он походил на очертания Африки в крошечном масштабе. С юга, востока и северо-востока, как брызги около него, темнели окаймленные пеной каменистые островки и мели. С запада океан был чист. Здесь, в глубоком заливе, невдалеке от прибрежной полосы песка лежали океанские корабли. Зоя насчитала их 24, — они походили на жужелиц, спящих на воде.

Остров был прорезан ниточками дорог, — они сходились у северо-восточной скалистой части острова, где нестерпимо сверкали стеклянные крыши. Это достраивался дворец, опускавшийся тремя террасами к волнам маленькой песчаной бухты.

С южной стороны острова виднелись сооружения, похожие сверху на путаницу детского мекано: — фермы, крепления, решетчатые краны, рельсы, бегающие вагонетки. Крутились десятки дисков ветряных двигателей. Попыхивали трубы электростанций и водокачек. В центре сооружений темнело круглое отверстие шахты. От нее к берегу двигались стальные ленты, и дальше в море уходили червяками красные понтоны землечерпалок. Облачко пара не переставая курилось над отверстием шахты.

День и ночь, — в шесть смен, — шли работы в шахте: Гарин пробивал гранитную броню земной коры, опускаясь к Оливиновому поясу. Дерзость этого человека граничила с безумием. Зоя глядела на облачко над круглой бездной, и бинокль дрожал в ее руке, золотистой от загара. Думать, загадывать было слишком страшно. Она отвела взор.

По низкому берегу залива тянулись правильными рядами крыши складов и жилых строений. Муравьиные фигурки людей двигались по дорогам. Катились машины и мотоциклеты. В центре острова синело озеро, из него к югу вытекала извилистая речка. По ее берегам лежали полосы полей и огородов. Весь восточный склон зеленел изумрудным покровом — здесь за изгородями паслись стада. На северо-востоке перед дворцом среди скал пестрели причудливые фигуры цветников, темнели кущи древесных насаждений.

Еще пол-года тому назад здесь была сухая пустыня, — камни да колючие травы, серые от морской соли да чахлый кустарник. Корабли выбросили на остров тысячи тонн химических удобрений, почву обогатили азотистым дренажем, были вырыты артезианские колодцы.

И вот, с высоты гондолы Зоя глядела теперь на заброшенный в океане клочек земли, пышный и сверкающий, омываемый снежной пеной прибоя, и любовалась им, как женщина, держащая в руке драгоценность.

Было семь чудес на свете. Народная память донесла до нас только три: храм Дианы эфесской, сады Семирамиды и медного колосса в Родосе. Об остальных можно спорить, воспоминание о них погружено на дно истории, быть может, они находились по ту сторону Геркулесовых Столпов. Несомненно только, что они потрясали воображение грандиозностью замысла и гениальностью выполнения.

Восьмым чудом, как это ежедневно повторяла мадам Ламоль, нужно было считать шахту на Золотом Острове. За ужином, в только что отделанном зале белого дворца, с огромными окнами, раскрытыми дуновением океана, мадам Ламоль поднимала бокал шампанского:

— За чудо, за гений, за дерзость.

Все избранное общество острова вставало и приветствовало мадам Ламоль и Гарина. Все были охвачены лихорадкой работы и фантастическими замыслами. Об опасностях, неудаче никто бы не нашел времени и думать.

Даже десятки радиоприемников, связывающие остров со всем миром, казались надоедливыми мухами. Плевать! Пусть там на материках вопят о нарушении прав. Здесь день и ночь гудит подземным гулом шахта, гремят черпаки элеваторов, забираясь все глубже и глубже к неисчерпаемым запасам золота и платины. Сибирские россыпи, овраги Калифорнии, снежные пустыни Клондайка — чушь, кустарный промысел. Искать золото, кормить комаров, мыть крупинки из грязи. Золото здесь под ногами, в любом месте, только прорвись сквозь граниты и кипящий Оливин.

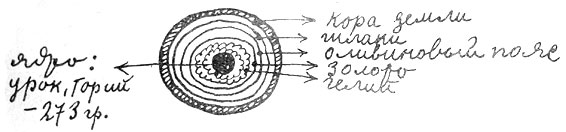

Старое представление о земле, как о жидкой расплавленной массе, одетой в кору гранитов, — опровергнуто новейшими выводами геологии, сейсмологии и астрономии. Земля есть металлический шар, общей плотностью 8 единиц и температурой междупланетного пространства, -273 градуса ниже нуля. Шар покрыт корой застывших гранитов и диоритов плотностью 2,7 единиц. Местами кора достигает 60 километров толщины. Между корой и застывшим ядром лежит пояс расплавленных металлов, продуктов атомного распада основного ядра.

Расплавленный пояс залегает на очень значительную глубину. В нем нужно различать три слоя: верхний, — ближайший к коре, — это шлаки, лава, выбрасываемая вулканами; средний, — Оливиновый пояс, — оливин, железо, никкель, то-есть состав осколков погибших планет, метеоров, и нижний слой, — золото, платина, цирконий, свинец.

Эти три слоя покоятся, как на подушке, на сгущенном до жидкого состояния поясе газа, очевидно, это гелий. За ним ядро земли. Оно состоит из металлов наиболее многоатомных, тяжелых, лежащих в конце таблицы Менделеева, — металлов, с которых начинается атомный распад: уран и торий.

Почему ядро земли температуры мирового эфира? Как происходит распад ядра? Почему между ядром и горячими металлами — пояс сгущенного гелия?

Шахта Золотого Острова должна разгадать эти загадки.

Верхние края шахты были одеты стальной броней. Массивные цилиндры из тугоплавкой стали опускались в нее по мере ее углубления. Они должны были доходить до того места, где температура в шахте восходила до трехсот градусов. Это случилось неожиданно, скачком, на глубине десяти километров от поверхности. Смена рабочих и два гиперболоида погибли на дне шахты.

Гарин был очень доволен. Опускание и клепка цилиндров тормозили работу. Теперь, когда стены шахты раскалены, их охлаждали сжатым воздухом, и они, застывая, сами образовывали мощную броню. Их распирали по диагоналям решетчатыми фермами.

Диаметр шахты был невелик, — 20 метров. Внутренность ее представляла сложную систему воздуходувных и отводных труб, креплений, сети проводов, алюминиевых колодцев, внутри которых двигались черпаки элеваторов, шкивов, площадок для элеваторной передачи и площадок, где стояли машины жидкого воздуха и гиперболоиды.

Все приводилось в движение электричеством: подъемные лифты, элеваторы, машины. В боках шахты пробивались пещеры для склада машин и отдыха рабочих. Чтобы разгрузить главную шахту, Гарин повел параллельно ей вторую в шесть метров диаметром, — она соединяла пещеры электрическими лифтами, двигающимися со скоростью пневматического ядра.

Важнейшая часть работ, — бурение, — происходило согласованным действием лучей гиперболоидов, охлаждения жидким воздухом и отчерпывания породы элеваторами. 26 гиперболоидов, особого устройства, берущих энергию от вольтовых дуг с углями из шамонита, пронизывали и расплавляли породу, струи жидкого воздуха мгновенно охлаждали ее, и она, распадаясь на мельчайшие частицы, попадала в черпаки элеваторов. Продукты горения и пары уносились вентиляторами.