Сканировал и обработал Юрий Аболонко (Смоленск)

Том 2

1959 – 1964

РАКЕТЫ И ТЕЛЕГИ

Телегу обижать не надо.

Телега сделала свое.

Но часто – будь она неладна –

в искусстве вижу я ее.

Гляжу я с грустью на коллегу

и на его роман –

телегу.

Мы лунник в небо запустили,

а оперы –

в тележном стиле.

О, дух дегтярный,

дух рутины!

Висят телеги –

не картины,

и, грохоча как бы таран,

телеги лезут на экран.

О вы, кто так телегам рады, –

у вас тележный интеллект.

Вам не ракет в искусстве надо –

телег вам хочется,

телег.

Искусство ваше и прилежно,

и в звания облачено,

но все равно оно – тележно

и в век ракет обречено!

1959

СПУТНИК В ДЖУНГЛЯХ

Мы подарили спутника модель

вождю деревни маленькой – Виннеба.

Затихла танца пестрая метель.

Модель в руках вождя чуть-чуть звенела.

Вождь был в венке старинном золотом

на голове коричневой чугунной.

О чем он думал?

Может быть, о том,

что устарел он,

а венок – к чему он?

Тогда он спутник сыну отдал бережно,

курчавому мальчишке лет шести,

а сам пошел,

задумавшись,

вдоль берега,

не разрешая близким с ним идти.

И под луной,

оранжевой, как манго,

весь –

таинствам возвышенным порыв,

глядел на спутник африканец маленький,

кофейные глазенышки раскрыв.

Вождь шел один

и растворялся смутно,

в века невозвратимо уходя,

и тонко пел над Африкою спутник

в руках у сына старого вождя...

1961, Гана – Бакуриани

Каждый том Собрания сочинений сопровождается выдержками из периодики тех годов. В 1963 г. Евтушенко опубликовал в западногерманском журнале «Штерн» и во французском еженедельнике «Экспресс» свою «Преждевременную автобиографию молодого человека». В ней он рассказал о существовавшем антисемитизме, о "наследниках" Сталина, писал о литературной бюрократии, о необходимости открыть границы, о праве художника на разнообразие стилей вне жестких рамок соцреализма. (Ю. А.)

Стр. 523

Что можно сказать об автобиографии Евгения Евтушенко, переданной им буржуазному еженедельнику? Позор! Непростительная безответственность!

Ю. Гагарин. Слово к писателям. – «Литературная Россия», 12 апреля 1963

Я не понимаю вас, Евгений Евтушенко... Вы писатель, поэт, говорят, талантливый. А вы опубликовали в зарубежной прессе такое о нашей стране и о наших людях, что мне становится стыдно за вас. Неужели чувство гордости и патриотизма, без которых я не мыслю поэтического вдохновения, покинуло вас, лишь только вы пересекли границы Отечества? А ведь без этих чувств человек нищает духом... обкрадывает свое творчество... в своей недоброй памяти «Автобиографии» Евгений Евтушенко хвастается тем, что он, дескать, никогда не изучал никакой электротехники и ничего не знает об электричестве. Нашел чем хвастаться! С каких это пор невежество порою возводится в степень некой добродетели?

Ю.Гагарин. Поэзия звездных высот (выступление на Всесоюзном совещании молодых писателей). – «Комсомольская правда», 8 мая 1963

Том 3

1965 – 1970

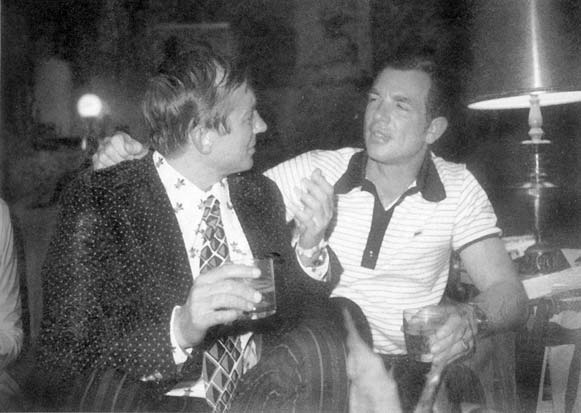

С Н. Богословским, М. Магомаевым, В.Севастьяновым |

Я – ЗЕМЛЯНИН ГАГАРИН

Я – Гагарин.

Я первым взлетел,

ну а вы полетели за мною.

Я подарен

навсегда, как дитя человечества,

небу землею.

В том апреле

лица звезд, замерзавших без ласки,

замшелых и ржавых,

потеплели от взошедших на небе

смоленских веснушек рыжавых.

Но веснушки зашли.

Как мне страшно остаться

лишь бронзой,

лишь тенью,

не погладить траву и ребенка,

не скрипнуть садовой калиткой.

Из-под черного шрама почтового штемпеля

улыбаюсь я вам

отлетавшей улыбкой.

Но вглядитесь в открытки и марки

и сразу поймете:

я вечно –

в полете.

Мне ладони всего человечества грохали.

Обольстить меня слава пыталась,

да вот не прельстила.

Я разбился о землю,

которую первым увидел я крохотной,

и земля не простила.

А я землю прощаю,

сын ей духом и плотью,

и навек обещаю

быть над нею в полете

над бомбежками, над теле-, радиоложью,

опутавшей землю витками,

над бабешками,

выдающими лихо стриптиз для солдат во Вьетнаме,

над тонзурой

монаха,

который хотел бы взлететь, да запутался в рясе,

над цензурой,

засосавшей в Испании крылья поэтов, как ряска...

Кто –

в полете,

в крутящемся звездном самуме.

Кто –

в болоте,

устроенном ими самими.

Люди, люди, хвастливо-наивные,

вам не страшно, – подумайте сами! –

что взлетаете с мыса имени

человека, убитого вами?

Устыдитесь базарного визга!

Вы ревнивы,

хищны,

злопамятны.

Как вы можете падать так низко,

если так высоко вы взлетаете?!

Я – землянин Гагарин,

человеческий сын:

русский, грек и болгарин,

австралиец и финн.

Я вас всех воплощаю,

как порыв к небесам.

Мое имя случайно.

Не случаен я сам.

Как земля ни маралась,

суетясь и греша,

мое имя менялось.

Не менялась душа.

Меня звали Икаром.

Я – во прахе, в золе.

Меня к солнцу толкала

темнота на земле.

Воск растаял, расползся.

Я упал – не спасти,

но немножечко солнца

было сжато в горсти.

Меня звали холопом.

Злость сидела в спине –

так с притопом, с прихлопом

поплясали на мне.

Я под палками падал,

но, холопство кляня,

крылья сделал из палок

тех, что били меня!

Я в Одессе был Уточкин.

Аж шарахнулся дюк –

так над брючками-дудочками

взмыл крылатый биндюг.

Под фамилией Нестеров,

крутанув над землей,

я луну заневестивал

своей мертвой петлей!

Смерть по крыльям свистела.

К ней презренье – талант,

и безусым Гастелло

я пошел на таран.

И прикрыли бесстрашные

крылья, вспыхнув костром,

вас, мальчишки тогдашние,

Олдрин, Коллинз, Армстронг.

И, надеждою полон,

что все люди – семья,

в экипаже «Аполло»

был невидимо я.

Мы из тюбиков ели –

нам бы чарку в пути.

Обнялись, как на Эльбе,

мы на Млечном Пути.

Шла работа без трепа.

Жизнь была на кону,

и ботинком Армстронга

я ступил на Луну!

1969

1961 г. С Ю. Гагариным и Н. Каманиным. Куба. |

Том 4

1971 – 1975

АПОЛЛО-16

1

Лунный парень

(фамилия здесь ни при чем.

Имя тоже будет условно)

журналистов

расшвыривает плечом,

впрочем,

делает это беззлобно.

Твой любимец,

судьба,

не испорчен он

звездною славою,

и разбита губа –

предала его лыжа на слаломе.

Появленье его,

как вторженье.

Он ракетой

сквозь дым,

сквозь людей:

«Как тебя покороче, –

Женя?

А меня, чтобы запросто, –

Дэйв.

Женя,

как там Герман,

Виталий?

Жаль,

что вместе не полетали!

Ничего –

мы когда-нибудь

Эльбой сделаем

Млечный Путь!»

2

Что-то общее есть в космонавтах –

в чувстве крошечности Земли.

Не делю их

на «ихних»

и «наших», –

все – земные,

и все – свои.

Что куражиться –

чье преимущество!

Тот сильней, в ком бахвальства нет.

Человеческий гений,

мужество –

неделимы,

как воздух,

как свет.

Ты, Кибальчич,

в камере мглистой

запланировал Хьюстонский центр.

Здесь ракеты ревут по-английски,

но в английском – калужский акцент.

«Я ведь русский, –

смеется Дэйв. –

Циолковский –

это мой дед.

Запуск – завтра,

ровнехонько в полдень.

Что, не терпится?

Потерпи.

Но, признаться,

люблю я «Аполло»

в час,

когда он один,

без толпы.

Завтра –

официальные сопли,

суета,

толкотня.

Покажу тебе что-то особенное

и эту ночь.

Положись на меня».

...В ночь – из бара.

Еще не прокуренный

космос

в искорках звездных дождей,

и улыбкой,

до боли Юриной,

хорошо улыбается Дэйв.

3

Полночь дышит соленой горечью –

океана слышится клич.

На машине Дэвида гоночной

мы летим по Кокоа-бич.

Вверх тормашками

весь мыс Кеннеди.

Сам шериф хмелен,

умилен.

Под завязку

отели и кемпинги.

Супершоу!

Гостей – миллион!

Это странная штука –

запуск,

для того, кто причастен к нему.

Для кого-то он –

выпивка,

закусь

и блевотина на луну.

В ресторациях джазы наяривают.

Выпавлиниванье,

выпендреж,

и хрустит

муравьями жареными

позолоченная молодежь.

Расфуфыренные девицы

держат щипчиками эскарго.

Королишка задрипанный,

вице-

президент,

не упомню чего.

Платья лунные шьются к банкету.

Чья-то дочка

и чей-то зять

приезжают –

не видеть ракету,

а ракете себя показать.

И к ракете,

отчаянно смелой,

гордой дочери нашей Земли,

словно к рыбе большой,

белотелой,

прилипалы

вприсос

приросли.

Почему прилипать вы вправе

и блаженствовать, –

так вашу мать! –

прилипалы к поэзии,

к славе,

все привыкшие опошлять?!

4

Мне сказал один космонавт:

«Хоть включай катапульту, –

и в Африку.

Сладкой казнью меня казнят –

волокут на конфетную фабрику.

Как тянучка,

мура,

трепотня,

и среди карамельного ада

дарят мне –

представляешь?! –

меня! –

статуэтку из шоколада.

Кто я им –

черт возьми! –

людоед,

чтобы есть – сам себя – на обед?!»

5

Дэйв,

тебя не тошнит от рынка,

где рекламой –

смертельный риск?

Космонавты на спичках,

открытках,

вы разбились о пошлость вдрызг.

Опошляется лаже космос.

На любую из наших орбит

запускается пошлость, косность,

как величия сателлит.

Где она –

наша млечная Эльба?

Далеко она,

далеко.

Для чего,

гладиаторы неба,

вы рискуете?

Для кого?

6

Дэйв спокоен:

«Я не философ,

не из умствующих задавал,

но немало подобных вопросов

я в полетах себе задавал.

Пошлость – это налог.

Он тяжек,

отвратителен,

но пойми:

мы рискуем не ради бляшек –

ради будущего Земли.

Гладиаторам было туго.

Им насильно вручали мечи,

но они палачи друг для друга, –

поневоле,

но палачи.

В космонавтах есть чувство братства.

Не у них мозги набекрень.

Мы иная,

звездная раса,

человека иная ступень.

Все тесней на Земле пропыленной –

человечеству нужен простор.

Космонавтами будут мильоны,

как сейчас каждый третий – шофер.

Подзазналась Земля-старуха.

Все великие в мире умы

для меня –

космонавты духа

с чувством крошечности Земли.

Нужен,

чтобы духовно не ползать,

взгляд на Землю со стороны.

На Земле уничтожат пошлость

лишь свалившиеся с Луны...»

7

Дэйв, газуй!

Эту ночь мы украли.

Говори еще, Дэйв,

говори.

За спиной – муравьи в кляре,

муравьи в шоколаде

и фри.

На обочинах –

малолитражки.

С ночи легче места занимать.

Ходят запросто по кругу фляжки,

кормит грудью ребенка мать.

Люд простой

из Майами,

Нью-Йорка.

Здесь, природой счастливо дыша,

шоу завтрашнего

галерка,

а галерка всегда хороша.

Здесь по спальным мешкам студенческим,

утверждая права свои,

ходят с видом,

еще молодеческим,

незажаренные муравьи.

Здесь в обнимку на крыше «фольксвагена»

двое...

Звездный простор так чист,

и вдали

белоснежно,

свадебно

карандашик ракеты торчит.

8

Первый полицейский кордон:

«Мистер Скотт?!

Не узнали...

Пардон!»

Второй полицейский кордон:

Дэйв сует им какой-то картон.

Изучают...

«Поздненько...» –

изрек

полицейский,

но под козырек.

Третий полицейский кордон.

Здесь –

уже непохожий тон.

Вроде –

сделать нельзя ничего:

«Пропуск только на одного».

Полицейского взгляд косоват,

ну а Дейв –

начальственно,

властно:

«Это –

будущий космонавт,

только сверхзасекреченный...

Ясно?»

«Ясно...»

Магия сверхзасекреченности,

ты сработала,

не подвела.

Тайный гриф особой отмеченности

ощущаю.

Такие дела!

(Так сказал бы Курт Воннегут,

если был бы со мною тут.)

9

Что морочит людей,

как детей?

Наши детские игры во взрослость.

Ну и вдруг не ошибся ты,

Дэйв,

и взлечу я когда-нибудь в космос?

Я бы там ощутил,

как в степи,

чувство вечности,

чувство млечности

и читал

и читал бы стихи,

только сразу –

всему человечеству.

10

Четвертый полицейский кордон.

Я застыл с пересохшим ртом.

В горле – тоже горячая сухость.

А ракета,

метрах в двухстах,

замерла,

на цыпочки встав,

к рыжим звездам тревожно принюхиваясь.

И стояла ракета,

молода и свежа,

ожидая рассвета,

чуть – под кожей – дрожа.

И опорная башня,

сдув с нее воронье,

чтобы не было страшно,

обнимала ее.

Обнимала с тревогой,

как сестренку сестра,

перед дальней дорогой

из родного села.

Что-то грузное, крабье

было в красных клешнях

и крестьянское, бабье:

жалость, нежность и страх.

Мир – большая деревня,

и за столько веков

бабам так надоели

драки их мужиков.

С бомбой страшной, кистенной

у соломенных крыш

в драке стенка на стенку

ничего не решишь.

Есть в деревне придурки,

куркули и шпана,

потаскухи и урки,

но деревня одна.

Это счастье, даренье,

это мука моя –

быть поэтом деревни

под названьем Земля.

А ракета гляделась

в лица дальних планет,

а ракета оделась

в прожекторный свет.

Уходя в бесконечность,

тихо пели лучи.

Человечность и вечность

обнимались в ночи.

Мыс Кеннеди – Коктебель, апрель – май 1972

С американским астронавтом Дэвидом Скоттом в Хьюстоне, 1972 |

СТЫКОВКА РУК

И сколько тяжести

упало

с век

века,

когда шагнули космонавты

друг к другу

и каждый шел,

как на живой луч света,

на чуть качавшуюся теплую руку.

Ладонь в кулак сжимают

ссора или драка,

но были руки безобманно раскрыты,

и сел на русскую ладонь,

совсем без страха,

попавший в космос невзначай

комар с Флориды.

Сходились медленно,

как в танце смыкаясь,

над паутинками

и Нила

и Волги

пять пальцев,

словно пять детей американских,

с пятью детьми России –

там, у звездной елки.

И руки встретились,

войдя друг в друга плотно,

от невесомости немножечко неловко.

Смысл нашей жизни на земле

и смысл полета –

рук человеческих великая стыковка.

Так пробиваются

друг к другу

шахтеры,

врубаясь в камень

с двух сторон

одной шахты,

и в невесомости

возможен шаг твердый,

когда к землянам

совершаешь этот шаг ты.

Пробились руки

сквозь костры инквизиций,

сквозь дым Освенцима

и занавес железный,

как будто божью коровку

на мизинце,

весь шар земной

держа так бережно

над бездной.

И все народы на земном

шаре,

следя за каждым

движеньем,

колыханьем,

войны холодной остатки

продышали,

сквозь телевизоры

своим дыханьем.

На этот день

работал ты,

Коперник.

На этот день

работал

Циолковский.

Мы этот день

купали в Эльбе,

как в купели,

стреляя в небо,

сотрясая целый космос.

Взлетали в космос

рабочие Тулузы,

пеоны Мексики,

взлетел индийский Сами,

взлетели даже где-то

в Африке зулусы,

хотя об этом,

может быть, не знают сами.

Живые души там,

в пространстве безвоздушном,

летят,

внизу оставив чью-то ложь и косность.

Как может кто-то

на земле быть бездушным,

когда сегодня не бездушен даже космос!

...И открываются

задраенные люки,

и что-то властно

утверждается навеки,

и пробиваются

друг к другу

руки,

как пробиваются

друг к другу

реки.

И по-шахтерски

сквозь нелегкую породу,

кирку товарища

узнав по стуку,

так пробивается народ –

к народу,

идя вперед –

на человеческую руку!

17 июля 1975

По совместной советско-американской космической программе «Союз-Аполлон» 17 июля была произведена стыковка кораблей а через три часа состоялось рукопожатие командиров кораблей Алексея Леонова и Томаса Стэффорда. Вечером того же дня я написал об этом, но «Правде» потребовалась почти неделя, чтобы получить согласие сверху на публикацию этого стихотворения.

Том 5

1976 – 1982

ФИНАЛ

Савве Кулишу

Глобус шашкой при обыске рубит солдат

развалив его

от Кордильер

до Карпат.

А другой

протыкает подушку штыком,

перед обыском перекрестившись тайком.

Циолковский

от горя и от стыда

опускает глаза.

Его руки трясутся.

«Я, Любаша, поверить не мог никогда

в социальные революции...»

Дочь уводят жандармы под крик воронья.

Отступают куда-то все звуки.

Лишь звучит с безнадежностью:

«Верую я

в революцию – только науки...»

Не напрасно в колючках калужских кустов

вы,

свой путь в бесконечность

прокладывающий,

о бессмертии,

прыгая между крестов,

в ухо смерти

кричите на кладбище.

Год четырнадцатый настает.

Крик «ура!»

громыхает фальшиво и низко.

Всем,

готовящим Родины подлинный взлет,

отвратителен взлет шовинизма.

Константин Эдуардович,

градом камней

осыпает вас быдло,

сбивает подножками.

Учениц вы прикрыли крылаткой своей

с молчаливыми львами-застежками.

И под жирное

«Боже, царя храни!»

к строгой башне,

к светящимся безднам

вы сквозь все черносотенные кистени

ввысь уводите девочек в белом.

Каждый мыслящий русский –

он в нации той,

где гордились всегда чистой совестью,

где учили бессмертию

Пушкин,

Толстой, –

а не в нации, где черносотенцы.

Драка страшная.

Бьют между глаз.

Но от всех патриотов нагайки,

целкового

защищает рабочий класс,

словно будущее,

Циолковского.

И бессмертна надежда,

вошедшая в плоть,

колотящаяся под рубашкой:

шар земной

даже бомбой не расколоть,

а не то что какой-нибудь шашкой!

И громадою массы всей,

устремляясь к нездешнему свету,

ветром шапки сбивая с людей,

превращается башня в ракету.

Константин Эдуардович,

в первый полет

вы уходите

с белыми

по ветру бьющими

космами.

Головой пробивали когда-то вы лед,

а, пробив,

оказались в космосе.

И рабочий,

забыв, что под глазом фонарь,

смотрит в небо такое,

какого Россия не знала.

Это взлет человечества.

Это финал

в жизни той,

где не будет финала.

24 июня 1979

В этом стихотворении, написанном при приемке картины, были перечислены все эпизоды, которые требовало выкинуть Госкино. Стихи были напечатаны в газете ЦК «Сов. культура», и эпизоды были спасены.

«Взлет» вышел на большой экран. 1979-й – серебряный приз на XI Международном Московском кинофестивале |

С Бондарчуком, поддержавшим мое назначение на роль Циолковского. Актер-дебютант, но в главной роли |