Ежегодник БСЭ:

Советская космическая ракета. 2 января 1959 г. в СССР была запущена многоступенчатая космическая ракета, которая впервые в мире превысила вторую космическую скорость и, пройдя вблизи Луны, превратилась в первую искусственную планету Солнечной системы.

Космическая ракета стартовала вертикально. Во время полета программный механизм автоматически изменял направление тяги двигателя таким образом, что в конце участка разгона направление скорости имело с горизонтом заданный угол. Через определенное время после старта двигатель последней ступени был выключен и произошло отделение контейнера с научной аппаратурой.

Вес последней ступени ракеты после израсходования рабочего запаса топлива составлял 1472 кг, в т. ч. научная аппаратура и источники питания весили 361,3 кг.

На высоте 1500 км скорость ракеты относительно центра Земли несколько превышала 10 км/сек, на высоте 100 000 км она равнялась примерно 3,5 км/сек.

3 января в 3 часа 56 мин. 20 сек. московского времени ракета была на высоте 119 500 км и находилась в созвездии Девы, примерно в середине треугольника, образованного звездами Арктуром, Спикой и Весов. В этот момент специальным устройством ракеты была создана искусственная «комета» - облако паров натрия, светящихся в лучах Солнца. «Комету», имевшую шестую звездную величину, можно было в течение нескольких минут наблюдать с ночной стороны Земли. Искусственная комета была сфотографирована на Горной станции Главной астрономической обсерватории АН СССР вблизи Кисловодска М. Н. Гневышевым.

4 января в 5 час. 57 мин. московского времени расстояние между Луной и ракетой достигло минимума ок. 5000 км, а затем стало возрастать. В период наибольшего сближения ракета находилась на небесной сфере выше Луны и несколько правее ее, если смотреть с Северного полушария Земли. В этот момент ракета находилась на небесной сфере между звездами Спика и Весов.

Время вспышки «кометы» и время сближения ракеты с Луной были выбраны с таким расчетом, чтобы эти явления могли быть наблюдаемы с территории СССР, Зап. Европы, Азии, Африки и Австралии.

После прохождения около Луны космическая ракета продолжала удаляться от Земли, скорость ее относительно центра Земли продолжала убывать, приближаясь к 2,1 км/сек.

7-8 января и позже, когда ракета находилась на расстояниях порядка 1 млн. км и более, влияние Земли на ракету стало настолько слабым, что движение ракеты стало в основном определяться силой тяготения Солнца. Ракета стала самостоятельным телом Солнечной системы - искусственной планетой, движущейся вокруг Солнца по эллиптической орбите (рис. 1).

Наклон орбиты искусственной планеты к плоскости эклиптики составляет ок. 1°, эксцентриситет 0,148, минимальное и максимальное расстояние от Солнца соответственно 146 млн. км и 197 млн. км. Период обращения искусственной планеты - примерно 450 суток. В начале сентября 1959 г., когда ракета будет в афелии, она приблизится к орбите Марса на расстояние порядка 15 млн. км, т. е. примерно в 4 раза ближе, чем Земля в периоды великих противостояний.

Рис. 1. Расчетная орбита искусственной планеты.

На космической ракете, кроме герметического отделяемого контейнера с научной и измерительной аппаратурой, были расположены два радиопередатчика, работавших на частотах 19,997 и 19,995 мгц, счетчик космических лучей, аппаратура для образования искусственной кометы и радиосистема, с помощью которой определялась траектория полета ракеты и прогнозировалось ее дальнейшее движение.

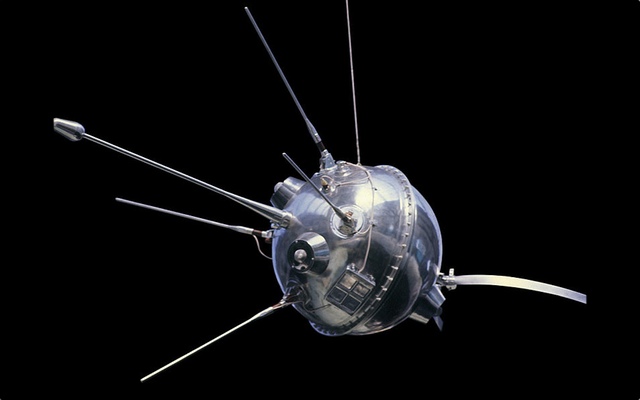

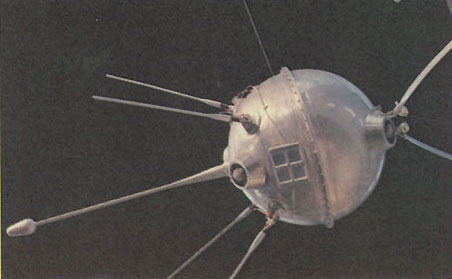

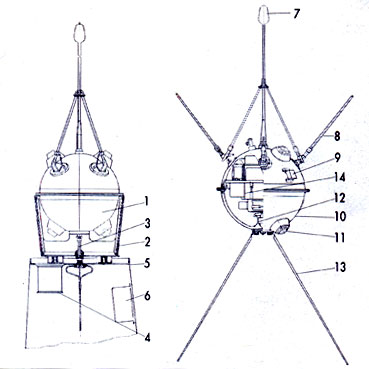

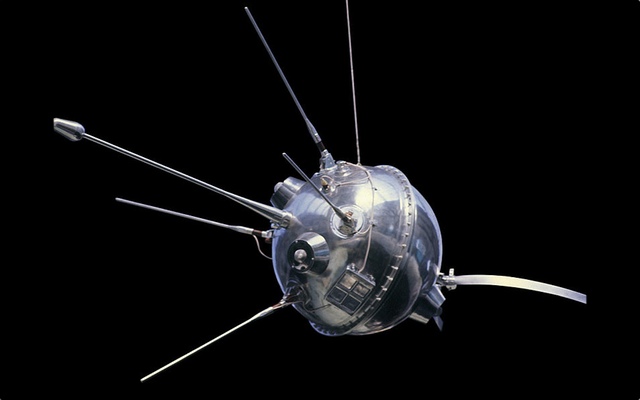

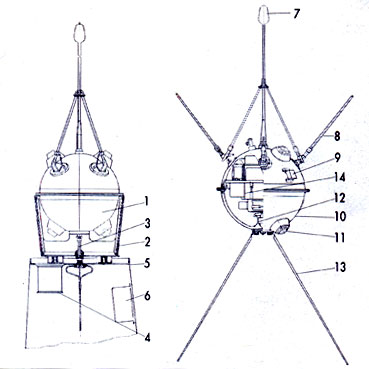

Контейнер (рис. 2) был расположен в верхней части последней ступени ракеты под конусом, защищавшим его от аэродинамического нагрева. После прохождения плотных слоев атмосферы этот конус был сброшен. Внутри контейнера размещалась следующая аппаратура: 1) Радиопередатчик, работавший на частоте 183,6 мгц, и блок приемников, служивший для радиоконтроля траектории движения. 2) Радиопередатчик, работавший на частоте 19,993 мгц. 3) Телеметрическая аппаратура для радиопередачи на Землю результатов научных измерений и данных о температуре и давлении в контейнере. 4) Аппаратура для изучения межпланетного газа и корпускулярного излучения Солнца. 5) Магнитометр для измерения магнитного поля. 6) Аппаратура для измерение количества и силы ударов микрометеоров. 7) Счетчик тяжелых ядер в космическом излучении. 8) Аппаратура для измерения интенсивности космического излучения и его вариаций, а также для регистрации фотонов в космической радиации. Источниками электропитания приборов были серебряно-цинковые и окисно-ртутные батареи.

Контейнер имел сферическую форму и состоял из двух тонкостенных полуоболочек. На одной из них снаружи был расположен полый алюминиевый штырь датчика магнитометра, четыре антенны, раскрывающиеся после сбрасывания защитного конуса, две протонные ловушки и два пьезоэлектрических датчика для изучения метеорных частиц. На другой полуоболочке снаружи были расположены две протонные ловушки, а внутри укреплена приборная рама с аппаратурой. Контейнер был наполнен газом с давлением 1,3 атм. Принудительная циркуляция газа, обеспечиваемая вентилятором, позволила поддерживать в контейнере температуру ок. 20° С.

В контейнере были расположены также два металлических вымпела с Государственными гербами СССР и надписями «СССР, январь 1959 г.». Один из вымпелов выполнен к виде тонкой ленты, а другой - в виде сферы, символизирующей искусственную планету, с поверхностью из пятиугольных элементов, с изображением герба СССР.

Для определения траектории ракеты и приема телеметрических данных использовался большой комплекс измерительных средств: автоматизированные радиолокационные станции для определения координат ракеты; радиотелеметрические станции для приема научной информации, передаваемой ракетой; радиосистема для контроля траектории ракеты на больших расстояниях от Земли, работавшая на частоте 183,6 мгц; радиостанции для приема сигналов на частотах 19,993, 19,995 и 19,997 мгц; различные оптические средства для наблюдения и фотографирования вспышки искусственной кометы.

Данные радиолокационных траекторных измерений с помощью специальных счетно-решающих устройств преобразовывались в двоичный код, осреднялись, привязывались к астрономическому времени с точностью до нескольких миллисекунд и поступали по линиям связи в координационно-вычислительный центр, где автоматически вводились в электронные счетные машины, производящие совместную обработку результатов, измерений, расчет начальных данных и прогнозирование движения ракеты. Впервые в истории техники была осуществлена радиосвязь на расстоянии порядка 500 000 км.

НК:

И.Черный. «Новости космонавтики»

Фото из архива автора.

О полетах на ракете к Луне и планетам говорили все классики «теоретической» космонавтики. Но с середины 20-х годов эта идея завладела умами двух ученых-практиков: в СССР — М.К.Тихонравова и в США — Р.Годдарда. Они смогли математически обосновать возможность запуска к естественному спутнику Земли многоступенчатой ракеты, работающей на обычных химических компонентах топлива.

Перевел проблему в практическую плоскость Главный конструктор ОКБ-1 Министерства оборонной промышленности С.П.Королев. Еще до первого полета межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7, 30 августа 1955 г. на совещании у председателя Военно-промышленной комиссии В.М.Рябикова он представил данные аппарата для полета к Луне, предлагая два варианта третьей ступени МБР с компонентами топлива «кислород-керосин» и «моноокись фтора-этиламины». В первом случае к Луне можно было забросить аппарат массой до 400 кг, во втором — 800-1000 кг [1].

С.П.Королев говорил о задаче полета на Луну, выступая в апреле 1956 г. на Всесоюзной конференции по ракетным исследованиям верхних слоев атмосферы, проходившей в АН СССР под председательством академика Е.К.Федорова [2].

Эта «не такая уж далекая перспектива», по словам С.П.Королева, явилась причиной создания в ОКБ-1 проектного отдела №9 по космическим аппаратам, начальником которого стал М.К.Тихонравов. В процессе предварительных разработок группе проектантов во главе с Г.Ю.Максимовым удалось сконструировать несколько вариантов лунных аппаратов. Модернизация Р-7 путем установки на ней третьей ступени (блока «Е») даже на «неэкзотическом» кислородно-керосиновом топливе ставила проблему полета беспилотных КА к Луне на реальную основу. Постановление Правительства от 20 марта 1958 г. предписывало разработать в ОКБ-1 несколько типов КА — лунных станций:

Е1 — для попадания в Луну с доставкой на ее поверхность неразрушающегося вымпела СССР (при скорости прилунения более 3 км/с);

Е2 — для облета Луны и фотографирования ее обратной стороны с передачей изображения по радиоканалу на Землю;

Е2А — в качестве запасного варианта Е2;

Е3 — для попадания в Луну с фиксацией события яркой вспышкой на поверхности; при этом не исключалось применения ядерного заряда.

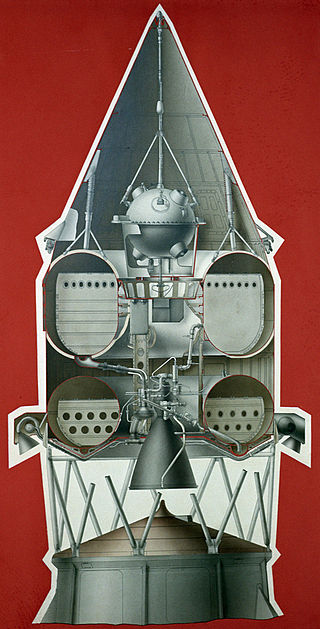

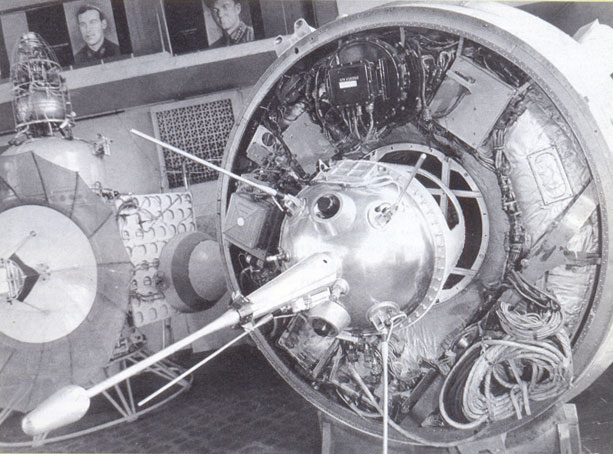

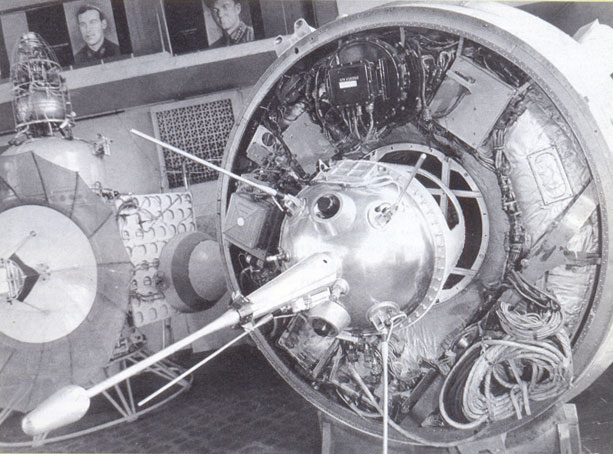

Макет блока «Е» со станций «Луна-1» на ВДНХ СССР |

2 сентября 1958 г. вышло следующее постановление Правительства о пусках станций к Луне, начиная с сентября того же года. Выходу постановления способствовали усилия американцев по завоеванию приоритета в освоении космического пространства. Потерпев неудачу с запуском первого ИСЗ, они обратили свои взоры к Луне, срочно разработав КА Pioneer (вспомните проект Vanguard — «Авангард» по запуску ИСЗ!) для исследования лунного и межпланетного пространства. Их предполагалось пускать с помощью носителей Thor-Able и Juno 2. Уже 17 августа 1958 г. был осуществлен первый запуск КА Pioneer, однако взрыв ракеты на 77 сек полета прервал путь к Луне.

Следующие попытки (11 октября 1958 г. Pioneer 1; 8 ноября 1958 г. Pioneer 2; 6 декабря 1958 г. Pioneer 3) также были неудачными. На очереди — пуск Pioneer 4!

Мы приняли вызов. Наш путь к Луне тоже не был устлан розами. При первом пуске трехступенчатой ракеты Р-7 (8К72) на 87-й секунде полета из-за колебаний конструкции резонансного характера с частотой 10 Гц в направлении тяги двигателей [3] разрушились связи центрального блока с боковыми. Решить проблему попытались, снизив тягу в соответствующей точке траектории, — снова неудача (12 октября 1958 г.), теперь уже на 104-й секунде, но по той же причине. Налицо была явная динамическая несовместимость двигателей и конструкции ракеты.

Сотрудник НИИ-1 М.С.Натансон предложил способ устранения колебаний путем установки демпферов в трубопроводах окислителя. Пуск 4 декабря 1958 г. закончился аварией на 245-й секунде полета из-за дефекта мультипликатора насоса перекиси водорода второй ступени. Но эта авария уже не была связана с колебаниями.

2 января 1959 г. в 19:21:25 по московскому времени к Луне стартовала ракета 8К72 №Б1-6 с КА типа Е1, получившим в сообщении ТАСС название «Первая космическая ракета», а в печати — «Лунник», или «Мечта». Впервые аппарат превысил вторую космическую скорость, развив скорость 11.4 км/с [4].

Система управления ракеты совместно с наземными радиотехническими средствами обеспечивала вывод на требуемую траекторию. Пуск выполнялся без использования маневра старта с орбиты ИСЗ (тогда этого еще не умели). Необходимо было достичь скорости, несколько превышающей параболическую. Чтобы попасть в Луну при старте с территории СССР, допустимо было иметь ошибку в величине начальной скорости не более нескольких метров в секунду, в угле возвышения вектора скорости — 0,1° и во времени старта — несколько секунд [4].

После выключения двигателя блока «Е» произошло отделение КА. Дальнейший полет продолжали уже два тела*, движущиеся на близком расстоянии друг от друга в плоскости, наклоненной к плоскости экватора Земли под углом 65°. Через 34 часа после старта оба космических тела прошли около цели на расстоянии 6400 км (придя в расчетную точку раньше Луны) и вышли на гелиоцентрическую орбиту с минимальным расстоянием от Солнца 146,4 млн км и максимальным — 197,2 млн км с периодом обращения 450 суток, наклонение орбиты к плоскости эклиптики — 1°. Геоцентрическая скорость в районе Луны была около 2 км/с.

* Интересно, что для исключения попадания на Луну земных микроорганизмов КА подвергался термической стерилизации. Однако никому в голову не пришла мысль стерилизовать блок «Е», который в случае успеха «Луны-1» тоже должен был упасть на Луну!

КА «Луна-1» (Е1) при старте (слева) и в полете: 1 — космический аппарат; 2 — подвижная рама; 3 — замок толкателя; 4 — испаритель эксперимента «натриевая комета»; 5 — рама неподвижная; 6 — радиопередатчик на частотах 19.995 и 19.997 МГц; 7 — магнитометр для измерения магнитного поля Земли и обнаружения магнитного поля Луны; 8 — антенна радиопередатчика (183.6 МГц) — 4 шт.; 9 — датчик соударений для изучения метеорных частиц; 10 — корпус; 11— протонная ловушка для обнаружения газовой компоненты межпланетного вещества; 12 — вентилятор; 13 — ленточная антенна радиопередатчика 19.993 МГц — 2 шт.; 14 — приборная рама. |

Из-за ошибки по углу места в 2° [5], допущенной при работе наземных радиотехнических средств пеленгации и управления ракетой, двигатель блока «Е» выключился позже назначенного момента, что и послужило причиной промаха.

Тем не менее руками человека была создана первая в мире искусственная планета Солнечной системы. Конечная масса блока «Е» вместе с КА «Луна-1» составляла 1472 кг. Полезный груз (361.3 кг) включал научную и измерительную аппаратуру, четыре радиопередатчика и источники электропитания, размещенные в отделяемом аппарате и на блоке «Е».

Для определения параметров траектории использовались измерения, проводимые радиотехническими станциями в Крыму. Астрономы И.С.Шкловский и В.Г.Курт предложили «оптическое» доказательство, что ракета летит к Луне, испарив на борту КА взрывом 1 кг натрия и создав искусственную комету. Облако металлического пара можно было видеть в солнечных лучах как образование, по яркости равное шестой звездной величине.

«Луна-1» несла вымпелы: сферический из стальных пятиугольных элементов с зарядом взрывчатого вещества внутри шара для их разброса и в виде капсулы, заполненной жидкостью, в которой размещались алюминиевые полоски. Оба имели обозначение, указывающее государственную принадлежность КА, месяц и год его запуска. К сожалению, доставить их на Луну в этот раз не удалось.

3 марта 1959 г. американский Pioneer 4 массой 23 кг, запущенный с помощью РН Juno 2, достиг скорости 11.13 км/с, прошел мимо Луны на расстоянии 60000 км (расчетный промах — 24000 км) и стал второй искусственной планетой Солнечной системы.

Вернемся к «Луне-1». Объект Е1 представлял собой сферический контейнер из двух алюминиево-магниевых полусфер радиусом 400 мм, соединенных 48 болтами через шпангоуты диаметром 850 мм. На верхней полусфере размещались четыре стержневые антенны радиопередатчика, работающего на частоте 183.6 МГц, две протонные ловушки для обнаружения межпланетного газа и два пьезоэлектрических «микрофона» для регистрации ударов метеоритных частиц. Полый алюминиевый штырь на полюсе верхней полусферы нес датчик для измерения магнитного поля Луны. На нижней полусфере размещались еще две протонные ловушки и две ленточные антенны радиопередатчика, работающего на частоте 19.993 МГц.

Внутри контейнера на приборной раме размещались два радиопередатчика, блоки приемников и телеметрии, научная аппаратура, серебряно-цинковые аккумуляторы и окисно-ртутные батареи. Контейнер заполнялся азотом с давлением 1.3 атм. Температура приборов (20°С) поддерживалась путем циркуляции газа к оболочке-радиатору при помощи вентилятора.

По каналу на частоте 19.993 МГц передавалась основная научная информация, а также данные по температуре и давлению внутри контейнера. По каналу с частотой 183.6 МГц осуществлялся контроль орбиты и измерение элементов траектории [6].

Масса контейнера КА составляла 187 кг. При запуске он располагался сверху блока «Е» и был закрыт сбрасываемым коническим обтекателем. На корпусе ракетного блока размещались два радиопередатчика с антеннами, счетчик космических лучей, радиосистема определения траектории полета и аппаратура для создания искусственной натриевой кометы (образована 3 января 1959 г. на расстоянии 113000 км от Земли).

Поначалу американцы усомнились в существовании «Лунника», поскольку даже крупнейшая радиообсерватория в Джодрелл-Бэнк (Англия) не «слышала» его. Однако антенна диаметром 26 м лаборатории JPL все же нашла «Луну-1», приняв слабый сигнал через восемь часов после того, как аппарат пролетел мимо Луны!

Полет первой космической ракеты показал, что попадание в Луну — это вопрос времени. «Луна-2» (объект Е1А), запущенная 12 сентября 1959 г. (вслед за неудачным пуском 18 июня 1959 г.), выполнила историческую миссию, впервые перелетев с Земли на другое небесное тело. Попадание в Луну было зафиксировано 14 сентября 1959 г. в 00:02:24 московского времени в момент пропадания радиосигнала от «Луны-2» при падении ее в западной части Моря Дождей в 800 км от центра видимого диска. Проект Е2А был реализован в октябре 1959 г., когда «Луна-3» облетала Луну и передала фотографии ее обратной стороны, а проекты аппаратов «Луна-В» и «Луна-Г» отставлены. На повестке дня уже стоял вопрос о мягкой посадке на Луну.

Источники:

1. «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева, 1946-1996 гг.»;

2. А. В. Брыкав. «К тайнам Вселенной», Москва, «Инвенция», 1993 г.;

3. В.Ф.Гладкий. «Битва за Луну», «Калининградская правда», 10.09.98;

4. В.И.Левантовский «Путь к Луне и планетам Солнечной системы», Воениздат, МО СССР, Москва, 1965г.;

5. «Незабываемый Байконур», под редакцией К.В.Герчика, Москва, 1998г. стр.450-451;

6. ИКИ АН СССР «Освоение космического пространства», «Наука», Москва, 1971 г.